- たんぱく質って、どれくらい摂ればいいの?

- 自分に必要なたんぱく質量を知りたい

- 食事の具体的な摂り方が知りたい

こんな悩みを抱えていませんか?

たんぱく質は、体をつくる材料として重要で、筋肉をつけたい人やダイエット中の人にとっては、特に意識したい栄養素です。

ただし、ただ「たんぱく質をたくさん摂ればいい」と思っていたらそれは間違いです。たんぱく質は、摂取量のバランスがとても大切。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、たんぱく質の1日あたりの必要量の計算方法と、毎日の食事での具体的な摂り方をわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

正しいたんぱく質についての知識を身につけたい方は、ぜひ最後までみてください。

なぜたんぱく質は必要か?

そもそも、たんぱく質が体の中でどのような働きをしているかご存知ですか?

実は、私たちの生命活動に欠かせない、さまざまな役割を担っているのです。

主な働きは以下のとおりです。

- 筋肉や内臓、皮膚、髪など体の構成成分となる

- 酵素やホルモンとして代謝を調節する

- 血液中のたんぱく質が体内の物質輸送を助ける

- 免疫機能の維持に必要な抗体の材料となる

- 神経伝達物質などの材料になる

- 必要に応じてエネルギー源として使われる

このように、たんぱく質は私たちの体を支える基盤となっており、三大栄養素のひとつとして非常に重要な存在です。

そのため、毎日の食事から継続的に摂取する必要があるのです。

1日に必要なたんぱく質量の計算方法

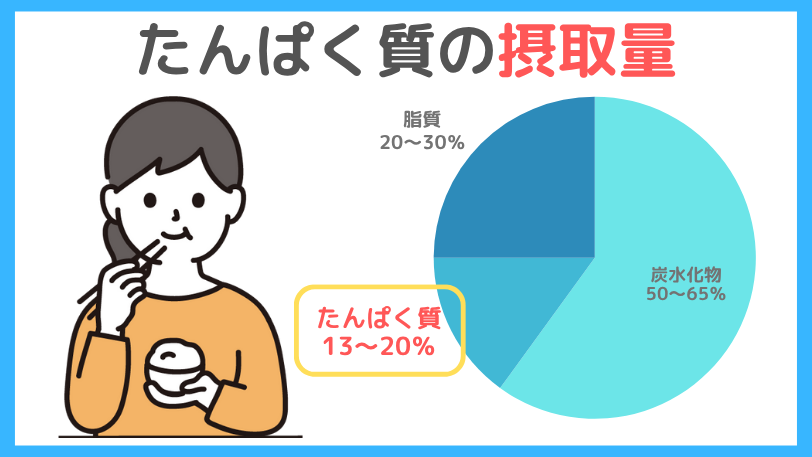

たんぱく質の必要量は、1日の摂取エネルギー量(kcal)をもとに算出するのが、日本人の食事摂取基準(2025年版)に基づいた正しい方法です。(エネルギー量は次の項目で解説)

年齢・性別に応じた目標量は、▼以下の通り。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 13~20% | 13~20% |

| 30~49歳 | 13~20% | 13~20% |

| 50~64歳 | 14~20% | 14~20% |

| 65~74歳 | 15~20% | 15~20% |

| 75歳以上 | 15~20% | 15~20% |

この範囲内でたんぱく質を摂ることで、生活習慣病のリスクが低くなるとされています。

具体的なたんぱく質量の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×たんぱく質比率÷ 4 (※)= 必要なたんぱく質量(g)

※ここで「4」で割る理由は、たんぱく質1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:30歳女性、1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限13% → 2000 × 0.13 ÷ 4 = 65g

- 上限20% → 2000 × 0.20 ÷ 4 = 100g

この場合、65〜100gの範囲がたんぱく質量の目安となります。

たんぱく質量を出す為に必要な1日のエネルギーの計算方法

たんぱく質量を出すには1日のエネルギー量が必要になります。こちらの計算方法も簡単に紹介しておきます。

以下の式で求められます。

体重(kg) × 身体活動レベルに応じたエネルギー係数(kcal/kg)= 1日の総エネルギー(kcal)

身体活動レベル別のエネルギー係数は▼以下を参考にしてください。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例:30歳女性、体重52kg、活動レベル「普通」の場合

52kg ×「 38.3 」= 1992kcal/日

詳しい求め方は、▼こちらの記事で解説しています。

筋トレ中などで高たんぱくが必要な場合は?

筋肉を増やしたい人は、たんぱく質の比率を上限の20%に設定することは有効ですが、過剰摂取には注意が必要です。

食事摂取基準に、以下の記述があります。

レジスタンストレーニング期にある成人におけるたんぱく質の徐脂肪量への効果を検証した研究のメタ・アナリシスにおいて、たんぱく質を1.6kg/kg体重/日以上摂取しても徐脂肪量の増大への効果は得られない可能性が高いこと(省略)が報告されている…

引用:日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

つまり、体重1kgあたり1.6g以上のたんぱく質を摂取しても、筋肉量のそれ以上の増加効果はない可能性が高いということです。

例:体重50kgの場合

50kg×1.6g=たんぱく質80g

体重50kgの人がたんぱく質80g以上とっても効果が頭打ちになる可能性がある。

たんぱく質の摂取量は、多くても「エネルギー摂取量の13〜20%の範囲内」かつ「体重×1.6g以下」を上限の目安とするとよいでしょう。

計算が面倒な方は推奨量を目安にしてもOK

もっと簡単に考えたい方は、年齢・性別ごとの「推奨量」を目安にしてもよいです。

たんぱく質の推奨量は▼以下の通り。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 65g | 50g |

| 30~49歳 | 65g | 50g |

| 50~64歳 | 65g | 50g |

| 65~74歳 | 60g | 50g |

| 75歳以上 | 60g | 50g |

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまこのたんぱく質量を目安にするのもよいでしょう。

「体重×1.0g」などの方法は公式基準ではない

ちなみに、「体重×1.0g」などの簡易的な計算方法もあります。しかし基本的には「エネルギー比率(13~20%)」に基づいて算出する方がよいです。

というのも、日本人の食事摂取基準では、「体重×1.0g」という目安は採用されていないからです。

また、1日の摂取エネルギー量を考慮せずにたんぱく質量を決めてしまうと、結果的に13〜20%の適正範囲から外れてしまう可能性があります。

適正範囲から外れると、生活習慣病のリスクを高めてしまうこともあるため注意が必要です。

1日の食事でたんぱく質をしっかり摂るための具体的な方法

たんぱく質の1日の目標量が分かったら、次は「どのようにしてその量を食事から摂るか」がポイントです。

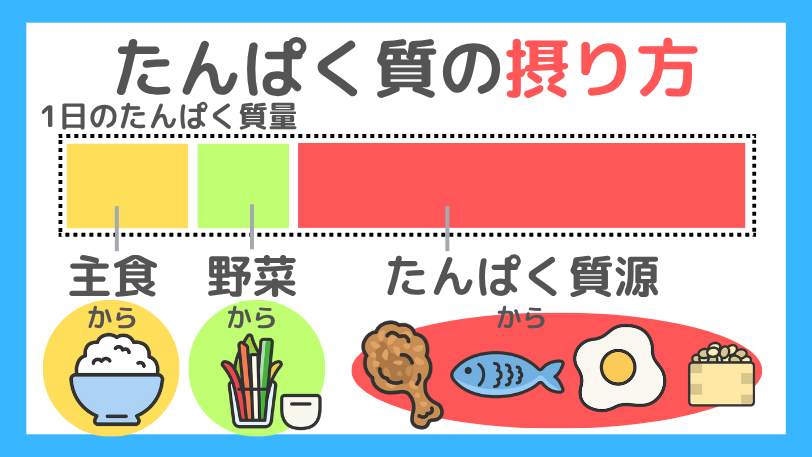

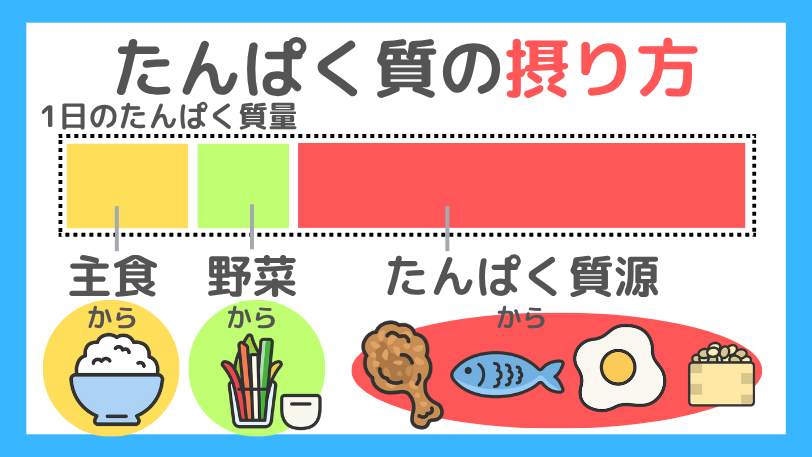

たとえば、1日に必要なたんぱく質が60gだとしても、すべてを肉や魚だけで摂る必要はありません。

実は、ご飯やパン、野菜などにも少しずつたんぱく質が含まれており、これらを組み合わせて合計60gを目指していきます。

以下に、たんぱく質を計算しながら摂る基本的な手順を紹介します。1日60gなので、1食20g摂るとして考えます。

- 主食からのたんぱく質量を知る

- 野菜などからのたんぱく質を知る

- 1食のたんぱく質量から主食・野菜分を差し引く

- 不足分を肉・魚・卵・大豆で補う

まずは主食や野菜などから摂れるたんぱく質を計算し、不足する分をたんぱく質の多い食品で補っていくという流れです。

主食からのたんぱく質量を知る

まずは主食のたんぱく質量を計算してみましょう。

主食であるご飯やパンにも、意外とたんぱく質が含まれています。

▼以下は主な主食のたんぱく質量です。

| 食品 | 目安量 | たんぱく質量 |

| ご飯 | 150g(茶碗1杯) | 約3g |

| 食パン | 80g(5枚切り1枚) | 約6g |

| うどん | 200g(約1玉) | 約5g |

主食の量に応じてたんぱく質量を計算してください。例えば、ご飯を1回200g食べる人は1回の主食のたんぱく質量は4gです。

主食の適量はこちら【主食とは】

野菜などからのたんぱく質を知る

野菜にも少量ながらたんぱく質が含まれています。

さまざまな野菜を組み合わせて摂ると、1食分の野菜(約120g前後)からのたんぱく質は約2g程度になります。

実際は野菜によってたんぱく質量は異なりますが、ここではだいたいの目安として2gとしています。

1食のたんぱく質量から主食・野菜分を差し引く

主食と野菜で摂れたたんぱく質量を差し引いた残りの量を、たんぱく質の豊富な食品で補います。

【1食20gの残りのたんぱく質必要量】

- 20g-(ご飯3g+野菜2g)→ 残り15g

- 20g-(パン6g+野菜2g)→ 残り11g

- 20g-(うどん5g+野菜2g)→ 残り13g

この不足分を、肉・魚・卵・大豆製品で補います。

不足分を肉・魚・卵・大豆製品で補う

では、残りのたんぱく質を補うためにはどれくらいの量を食べればよいのでしょうか?

以下の【食品100gあたりのたんぱく質量(目安)】を目安にしてみてください。

| 100g当たり | たんぱく質(g) |

| 肉 | 15~20 |

| 魚 | 15~20 |

| 卵 | 11 |

| 大豆製品 | 5~15(品目による) |

【たとえば1食15gのたんぱく質源を摂るには?】

- 肉・魚:90~100g

- 卵:約130g(ほぼ2個分)

- 大豆製品:約150g(豆腐なら1/2丁~1丁ほど)

卵や大豆製品は単体でまかなうのは少し難しいため、2〜3種類を組み合わせたり、牛乳やチーズなどの乳製品をプラスするのがおすすめです。

このように1食ずつ組み立てていけば、1日の必要量を達成できます。

たんぱく質60gの具体的な食事例

ここでは、1日にたんぱく質60gを摂るための、具体的な食事例をご紹介します。

この食事例では、簡略化するために副菜(野菜・いも類・きのこ・海藻)などは含めていません。

| 食品名・目安量 | たんぱく質(g) | |

| 朝 | 食パン(5枚切1枚) | 5.9 |

| 卵(1個) | 5.7 | |

| ハム(1枚) | 1.6 | |

| 牛乳(200ml) | 6.0 | |

| 昼 | ご飯(150g) | 3.0 |

| さば(80g) | 14.2 | |

| 夕 | ご飯(150g) | 3.0 |

| 鶏モモ(70g) | 11.9 | |

| 木綿豆腐(30g) | 2.0 | |

| 合計 | 53.3 |

副菜(1日350g以上)をプラスすると、大体7g程度のたんぱく質がプラスされます。

合計でたんぱく質60g程度になる計算です。

朝・昼・夕にしっかりたんぱく質を摂取することで、目標のたんぱく質60gに届きます。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

「良質なたんぱく質」を選ぼう

たんぱく質には、「良質なもの」と、そうでないものがあります。

良質なたんぱく質かどうかは、含まれるアミノ酸の種類とバランスによって決まります。特に、体の中で作ることができない「必須アミノ酸」が、バランスよく含まれているかがポイントです。

以下の食材は、必須アミノ酸をしっかり含んでおり、良質なたんぱく質源とされています。

- 肉

- 魚

- 卵

- 大豆

- 牛乳

穀類や野菜などは、必須アミノ酸が不足している場合が多く、体の材料として十分に使われにくいです。

日々の食事では、良質なたんぱく質を選んで取り入れることが重要です。

なお、たんぱく質の「質」はアミノ酸スコアという指標で評価されます。これは、必須アミノ酸のバランスを数値化したもので、100に近いほど「良質なたんぱく質」とされます。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

例えばパンにも意外とたんぱく質は含まれていますが、パンでたんぱく質を摂るよりも、肉からたんぱく質を摂った方が筋肉になりやすいということです。

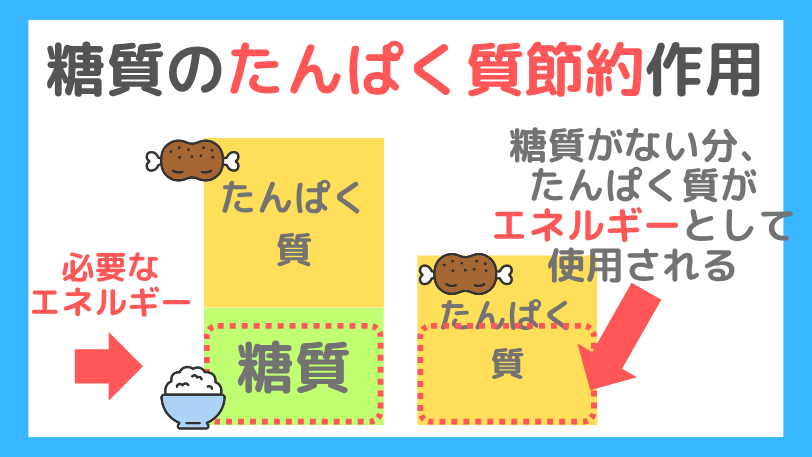

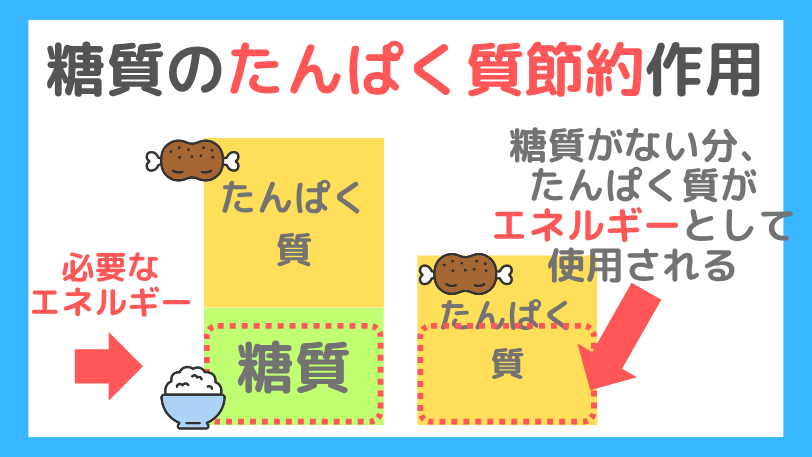

たんぱく質をムダなく使うには「糖質」が重要

糖質を抜いて、良質なたんぱく質だけを摂れば効率が良いのでは?

と考える方もいるかもしれません。しかしそれは間違いです。

なぜなら、体のエネルギー源が不足している状態では、摂取したたんぱく質がエネルギー源として優先的に使われてしまうからです。

本来、たんぱく質は筋肉や酵素、ホルモンなどの材料として使われるべきです。しかし、エネルギー源として消費されると、その役割を果たせなくなってしまいます。

糖質が十分にある状態であれば、体はまず糖質をエネルギー源として使います。その結果、たんぱく質はエネルギーにはならないので、体の構成材料としてしっかり働いてくれるようになります。

この働きは「糖質のたんぱく質節約作用」といいます。

つまり、糖質を極端に制限してたんぱく質だけを摂ると、たんぱく質の本来の目的である「体づくり」に使われなくなる可能性があるということです。

たんぱく質だけに注目するのではなく、糖質とのバランスも意識することが大切です。

まとめ:たんぱく質は効率よくバランスよく摂取しよう

この記事では、1日に必要なたんぱく質量の計算方法や、摂取のポイントについて解説してきました。

要点をまとめると以下の通り。

- たんぱく質は筋肉やホルモンなど、体をつくる材料になる栄養素

- 1日のたんぱく質量は、総エネルギーの13~20%を目安に計算する

- 筋トレ中でも、たんぱく質の上限は「体重×1.6g」程度までが推奨

- 主食や野菜などに含まれるたんぱく質も含めて、トータルで調整することが大切

- 糖質が不足すると、たんぱく質がエネルギー源として使われてしまい、本来の役割に使われにくくなる

たんぱく質は、健康的な体づくりに欠かせない栄養素です。

「とにかくたくさん摂ればいい」というものではなく、自分に合った量と、栄養バランスを考えた摂り方が重要です。

ぜひ、正しい知識をもとに、効率よくたんぱく質を取り入れていきましょう。

参考文献(2025年7月5日参照)

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

- 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年|文部科学省

- 奥恒行・柴田克己(編集).基礎栄養学[改訂第2版].独立行政法人国立健康・栄養研究所(監修).東京:株式会社南江堂;2008年8月10日,第2版第6刷.