- ミネラルってどんな種類があるの?

- ミネラルの役割って何?

- どの食品から摂れるのか知りたい!

こういった疑問を持ったことはありませんか?

ミネラルは、ビタミンと並んで健康を支える重要な栄養素です。でも「ビタミンはなんとなく分かるけど、ミネラルはよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか?

実はミネラルは、五大栄養素のひとつ。私たちの体の機能を正常に保つために欠かせない存在なんです。

しかし、現代の食生活では不足しがちなミネラルも多く、意識して摂ることが大切になります。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、ミネラルの基礎知識や上手な摂り方をわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「自分や家族の健康をもっと大切にしたい」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでください。

ミネラルとは?五大栄養素のひとつ

ミネラルとは、食品を完全に燃やしたときに残る「灰分」のほとんどのことを指します。人の体では、体重のおよそ4%がミネラルで構成されています。

このミネラルは、私たちの健康を支える「五大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル)」のひとつです。

体のエネルギー源にはなりませんが、骨や歯の形成、神経や筋肉の働き、体内の水分や酸塩基バランスの調整など、さまざまな身体機能を支える、重要な栄養素です。

また、ミネラルは体内で合成することができないため、すべて食事から摂取する必要があります。必要量は微量でも、健康維持に欠かせない存在です。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまミネラルは無機質とも呼ばれます。

五大栄養素についてもっと詳しくはこちら【五大栄養素とは】

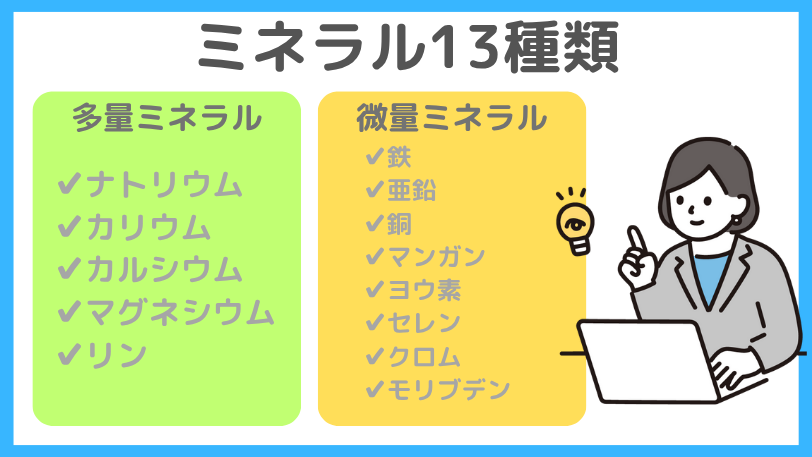

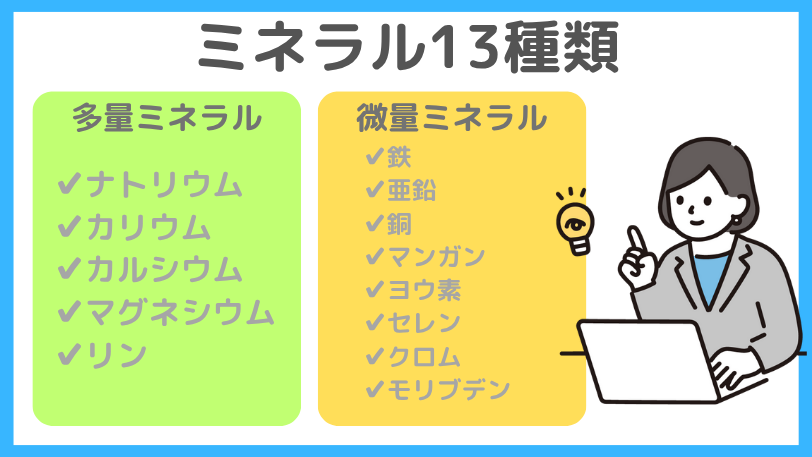

ミネラル13種類の役割と分類について

ミネラルにはさまざまな種類がありますが、栄養摂取の目安となる日本人の食事摂取基準(2025年版)では、13種類の必要量が定められています。

これらのミネラルは、大きく分けて以下の2つのグループに分類されています。

- 多量ミネラル

- 微量ミネラル

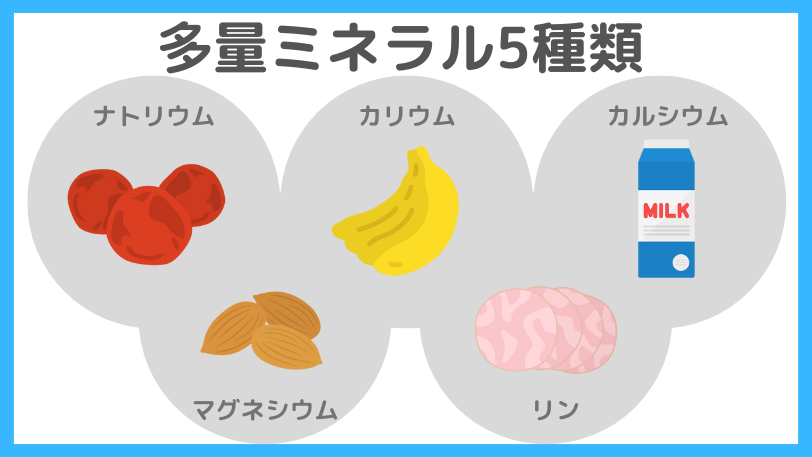

多量ミネラル

多量ミネラルとは、1日に100mg以上の摂取が必要とされるミネラルのことを指します。体内に比較的多く存在し、生命活動の維持に重要な役割を果たしています。

主な種類は以下の通りです。

- ナトリウム

- カリウム

- カルシウム

- マグネシウム

- リン

ナトリウム

ナトリウムは、体内の水分バランスや血圧の調整に関わる、生命維持に欠かせないミネラルのひとつです。

不足すると、脱水症状や筋肉のけいれん、低ナトリウム血症などを引き起こす可能性がありますが、不足より過剰が問題となりやすい栄養素です。過剰に摂取すると、高血圧をはじめとする生活習慣病のリスクが高まります。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では以下の量(食塩相当量)が目標量として設定されています。

- 成人男性:1日7.5g未満

- 成人女性:1日6.5g未満

食塩相当量とは、ナトリウムを食塩に換算した数値です。ナトリウム量から食塩相当量を求めるには、次の式を用います。

食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54÷1000

例:ナトリウム500mg ⇒ 500×2.54÷1000=食塩相当量1.27g

ナトリウムが多く含まれている食品は、以下の食塩(調味料)、漬物、味噌、加工食品などです。

| 100g当たり | ナトリウム(mg) |

| 食塩 | 39000 |

| 梅干し | 7200 |

| カットわかめ | 9300 |

| 塩昆布 | 7100 |

| ザーサイ漬物 | 5400 |

もっと詳しく塩分について

カリウム

カリウムは、体内の水分バランスの調整をはじめ、筋肉の収縮や神経伝達などに関与しています。

世界保健機関(WHO)のガイドラインでは、カリウムの摂取目安量として1日あたり3,510mg以上が推奨されています。

不足すると、筋力の低下や脱力感、不整脈などを引き起こす可能性がありますが、通常の食事をしていれば不足することはほとんどありません。ただし、腎機能が低下している方はカリウムが体内に蓄積しやすくなるため、過剰摂取に注意が必要です。

多く含まれている食品は、野菜、果物、芋類、豆類、海藻などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | カリウム(mg) |

| 刻み昆布 | 8200 |

| 乾燥わかめ | 7400 |

| ひじき | 6400 |

| 納豆 | 690 |

| ほうれん草/生 | 690 |

カルシウム

カルシウムは、骨や歯の形成に不可欠なミネラルです。神経の伝達、筋肉の収縮、血液の凝固などにも関与しています。

不足すると、骨密度の低下や骨粗しょう症の原因となります。特に若い時期から十分なカルシウム摂取を心がけることは、高齢になってからの健康な骨の維持にも非常に重要です。

多く含まれている食品は、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)や小魚、大豆製品、青菜類などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | カルシウム(mg) |

| 干しエビ | 7100 |

| パルメザンチーズ | 1300 |

| かたくちいわし/煮干し | 2200 |

| ごま/いり | 1200 |

| 牛乳 | 110 |

マグネシウム

マグネシウムは、エネルギーの産生や神経の伝達、筋肉の収縮、骨の形成などに関与しています。

不足すると、筋肉のけいれん、神経の過敏、食欲不振、不整脈などの症状が現れることがありますが、通常の食生活を送っている限り、欠乏症がみられることはまれとされています。

多く含まれている食品は、ナッツ類、豆類、海藻類、玄米などの未精製穀物です。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | マグネシウム(mg) |

| あおさ/素干し | 3200 |

| 乾燥ワカメ | 1000 |

| 刻み昆布 | 720 |

| アーモンド/いり | 310 |

| きな粉 | 260 |

リン

リンは、カルシウムとともに骨や歯を構成する主要なミネラルであり、エネルギー代謝や細胞膜の構成、DNA・RNAの合成などにも関与しています。

多くの食品に含まれているため、通常の食事で不足や欠乏が起こることはほとんどありません。リンは食品添加物としても多く使用されており、加工食品などから摂取量が増えやすい傾向にあります。

摂取されたリンの大部分は尿として体外に排出されますが、腎機能が低下している方では排出がうまくいかず、体内に蓄積しやすくなるため、過剰摂取に注意が必要です。

多く含まれている食品は、肉類、魚介類、卵、乳製品、加工食品(ハムやチーズなど)です。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | リン(mg) |

| 田作り | 2300 |

| さくらえび/煮干し | 1200 |

| 脱脂粉乳 | 1000 |

| パルメザンチーズ | 850 |

| きなこ | 700 |

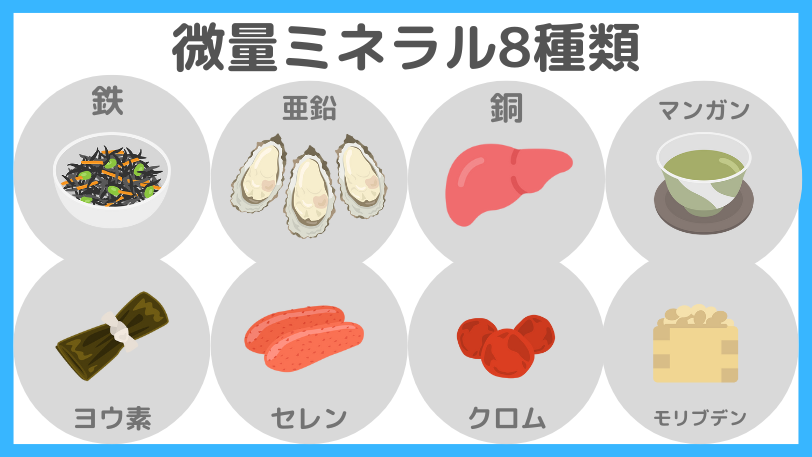

微量ミネラル

微量ミネラルとは、1日の必要摂取量が100mg未満のミネラルのことを指します。体内に存在する量は少ないものの、健康の維持に欠かせない重要な働きを担っています。

主な種類は以下の通りです。

- 鉄

- 亜鉛

- 銅

- マンガン

- ヨウ素

- セレン

- クロム

- モリブデン

鉄

鉄は、赤血球中のヘモグロビンの構成成分として、酸素を全身に運ぶ役割を担っている重要なミネラルです。

不足すると鉄欠乏性貧血を引き起こし、疲れやすさ、めまい、動悸、集中力の低下などの症状が現れます。特に女性や成長期の子ども、妊婦は不足しやすいため、意識的な摂取が大切です。

鉄には以下の2種類があります。

- ヘム鉄・・・動物性食品に含まれる

- 非ヘム鉄・・・植物性食品に含まれる

非ヘム鉄は、一般的にヘム鉄よりも吸収率が低いとされています。そのため、これまでは鉄を摂取する際には動物性食品を優先するべきと考えられてきました。

しかし近年では、植物性食品からもしっかり鉄を摂取することの重要性が見直されています。というのも、非ヘム鉄の吸収率は体内の鉄の栄養状態によって大きく変動することが分かってきたからです。鉄の必要性が高い場合には、非ヘム鉄の吸収率がヘム鉄を上回ることもあると考えられています。(参照:微量ミネラル|日本人の食事摂取基準(2025年版))

そのため、鉄を食事から摂取する際は、動物性食品だけに頼るのではなく、植物性食品も積極的に取り入れることが大切です。

多く含まれている食品は、レバー、赤身の肉、かつお・まぐろなどの魚介類、大豆製品、ほうれん草などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | 鉄(mg) |

| ひじき/鉄釜/乾 | 58.0 |

| きくらげ/乾 | 35.0 |

| あさり缶詰/水煮 | 30.0 |

| かたくちいわし/煮干し | 18.0 |

| 豚レバー | 13.0 |

もっと詳しく鉄分について

亜鉛

亜鉛は、細胞の新陳代謝や免疫機能、味覚の維持など、さまざまな生理機能に関与している重要なミネラルです。皮膚や粘膜の健康を保ち、成長や発達、傷の治癒にも必要とされます。

不足すると、味覚障害、免疫力の低下、肌荒れ、脱毛、成長障害などが起こる可能性があります。特に偏った食生活やダイエット中の人は不足しやすいため注意が必要です。

多く含まれている食品は、牡蠣、牛肉、レバー、ナッツ類、卵、納豆などです。亜鉛は吸収率がそれほど高くないため、動物性食品からの摂取が効率的です。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | 亜鉛(mg) |

| 牡蠣/生 | 14.0 |

| ビーフジャーキー | 8.8 |

| 田作り | 7.9 |

| 豚レバー | 6.9 |

| ピュアココア | 7.0 |

銅

銅は、鉄の利用を助けて赤血球を作る働きや、神経や骨の健康維持、抗酸化作用などに関与する重要なミネラルです。また、エネルギー代謝や酵素の働きをサポートする役割もあります。

不足すると、貧血、骨の異常、免疫力の低下、神経障害などを引き起こす可能性があります。通常の食生活で不足することは少ないですが、吸収障害のある人や長期間の偏食には注意が必要です。

多く含まれている食品は、レバー、魚介類(特にカキ)、ナッツ類、全粒穀物、豆類などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | 銅(mg) |

| 牛レバー | 5.30 |

| 干しエビ | 5.17 |

| ピュアココア | 3.80 |

| ほたるいか/生 | 3.42 |

| 桜えび/素干し | 3.34 |

マンガン

マンガンは、糖質・脂質の代謝や骨の形成、抗酸化酵素の働きに関与するミネラルで、体のさまざまな酵素の補助因子として重要な役割を果たします。

不足すると、骨や関節の発達障害、成長障害、代謝異常などが起こる可能性がありますが、通常の食生活で欠乏することはまれです。むしろ、サプリメントなどで過剰に摂取すると神経障害などのリスクがあるため、摂りすぎに注意が必要です。

多く含まれている食品は、玄米、ナッツ類、豆類、茶葉、全粒粉製品などです。厳密な菜食者(ヴィーガン)などは過剰摂取に注意が必要です。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | マンガン(mg) |

| 番茶/茶 | 90.12 |

| シナモン/粉 | 41.00 |

| 紅茶/茶 | 21.00 |

| あおのり/素干し | 17.00 |

| しじみ/水煮 | 7.30 |

ヨウ素

ヨウ素は、甲状腺ホルモンの構成成分として、基礎代謝や成長・発達の調整に関与する重要なミネラルです。特に、胎児期や乳児期の発育には欠かせません。

不足すると、甲状腺腫や発育の遅れ、知能障害などを引き起こす可能性があります。

多く含まれている食品は、昆布やわかめなどの海藻類です。日本では海藻を食べる習慣があるため、不足することは少ないですが、過剰摂取も甲状腺機能に影響を与えるため、摂りすぎには注意しましょう。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ヨウ素(μg) |

| 刻み昆布 | 230000 |

| ひじき/乾 | 45000 |

| 昆布茶 | 26000 |

| カットわかめ | 10000 |

| 昆布だし | 5300 |

セレン

セレンは、抗酸化作用を持つ酵素の構成成分として、細胞の酸化ストレスから体を守る役割を果たす重要なミネラルです。また、免疫機能や甲状腺ホルモンの代謝にも関与しています。

不足すると、免疫力の低下や心筋症、甲状腺機能の異常などを引き起こす可能性があります。一方で、過剰摂取も中毒症状を招くため、適量の摂取が大切です。日本人の食生活は、適切な範囲内であると考えられています。

多く含まれている食品は、ブラジルナッツ、魚介類、肉類、穀物などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | セレン(μg) |

| かつお節 | 320 |

| たらこ | 130 |

| かれい/生 | 110 |

| くろまぐろ/赤身/生 | 110 |

| かつお/秋獲り/生 | 100 |

クロム

クロムは、インスリンの働きを助けて血糖値の調整に関与するミネラルですが、必須の栄養素ではない可能性も高いです。

日常の食事で不足することはあまり多くありません。日本人の食事摂取基準(2025年版)では、「サプリメントの利用は勧められない」とされています。

多く含まれている食品は、全粒穀物、肉類、魚介類、ブロッコリーなどです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | クロム(μg) |

| あおさ | 160 |

| 梅干し | 37 |

| 刻み昆布 | 33 |

| きくらげ/乾 | 27 |

| ひじき/乾 | 26 |

モリブデン

モリブデンは、体内で酵素の働きを助けるミネラルで、特に硫黄を含むアミノ酸の代謝や尿酸の生成に関与しています。通常の食事で不足することはまれです。

多く含まれている食品は、豆類、レバー、ナッツ類、全粒穀物などです。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | モリブデン(µg) |

| 大豆/乾 | 350 |

| 納豆 | 290 |

| きな粉 | 380 |

| えだまめ/生 | 240 |

| あずき/乾 | 210 |

不足しやすいミネラルとその影響

ミネラルは、日本人の一般的な食生活では、特別に意識しなくても十分に摂取できるものも多くあります。

一方で、日常の食事だけでは不足しやすく、意識して摂る必要があるミネラルも存在します。

特に不足しやすいミネラルは以下の通り。

- カルシウム

- 鉄

- 亜鉛

- カリウム

カルシウムの不足

カルシウムは、骨や歯の形成に欠かせません。日本人は欧米に比べて乳製品の摂取量が少ない傾向があり、カルシウムが不足しやすいとされています。

高齢になると、カルシウム不足が原因で骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが高まります。骨粗しょう症による骨折は、寝たきりや心身の機能低下など、重大な影響を及ぼすことがあるため、予防が非常に重要です。

カルシウムは高齢期だけでなく、若い頃からの摂取も大切です。全年代を通じて意識的にカルシウムを摂取することが望まれます。

ただし、1日あたり1000mg以上のカルシウムをサプリメントで摂取すると、心筋梗塞のリスクが上昇する可能性があると報告されています。基本は食事からバランスよく摂ることを心がけましょう。

鉄の不足

鉄は、血液中で酸素を運ぶ「ヘモグロビン」の材料となる重要なミネラルです。

特に月経のある女性は、鉄不足による貧血を起こしやすいとされています。加えて、成長期の子どもや妊娠中の女性も多くの鉄を必要とするため、意識的な摂取が求められます。

鉄は、動物性の「ヘム鉄」と植物性の「非ヘム鉄」があります。前項でもふれましたが、非ヘム鉄は鉄の栄養状態によって吸収率がアップします。そのため、ヘム鉄・非ヘム鉄の両方を摂取しましょう。

なお、鉄の補給は個人で判断せずに医師の指導のもと行いましょう。鉄欠乏でない人が、サプリメント等で継続的に鉄を摂取することについて、『日本人の食事摂取基準(2025年版)』でも注意換気されています。

亜鉛の不足

亜鉛は、細胞の新陳代謝や免疫機能、味覚の維持、皮膚や髪の健康など、さまざまな体の機能に関わる重要なミネラルです。

現代の日本人の食生活では、加工食品やインスタント食品に偏りがちで、亜鉛を十分に摂取できていない人が多いと言われています。特に偏食気味の方や高齢者は注意が必要です。

私が病院に勤務していたころ、実際に亜鉛欠乏の患者さんがいました。

カリウムの不足

カリウムは、体内の水分バランスを調整し、余分なナトリウム(塩分)を排出する働きを持つ重要なミネラルです。

通常の食生活ではカリウムが不足することは少ないですが、現代の日本人はナトリウムの摂取量が多く、高血圧や生活習慣病のリスクが高まっている傾向があります。そのため、カリウムをしっかりと摂ることが、生活習慣病予防の観点からも重要になります。

しかし、野菜や果物の摂取不足により、必要なカリウムを十分に確保できていない人も少なくありません。カリウムは野菜、果物、いも類、豆類、海藻などに多く含まれています。

副菜をしっかり摂ることが、カリウムの安定した摂取につながります。

ミネラルの1日の摂取量はどれくらい?

ミネラルを「どのくらい摂ればいいのか?」という目安も気になりますよね。

ミネラルの必要量は年齢、性別、活動量、体調(妊娠・授乳中など)によって異なります。具体的な量は厚生労働省が公表している日本人の食事摂取基準(2025年版)で定められています。

ここでは、成人(18~29歳)を対象にしたミネラルの1日あたりの目安の一覧です。(目標量が設定されている場合は、その値を記載しています。)

| 18~29歳 | 男 | 女 |

| ナトリウム(食塩相当量) | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

| カリウム(mg) | 3000以上 | 2600以上 |

| カルシウム(mg) | 800 | 650 |

| マグネシウム(mg) | 340 | 280 |

| リン(mg) | 1000 | 800 |

| 鉄(mg) | 7.0 | 10.0 |

| 亜鉛(mg) | 9.0 | 7.5 |

| 銅(mg) | 0.8 | 0.7 |

| マンガン(mg) | 3.5 | 3.0 |

| ヨウ素(µg) | 140 | 140 |

| セレン(µg) | 30 | 25 |

| クロム(µg) | 10 | 10 |

| モリブデン(µg) | 30 | 25 |

とはいえ、各ミネラルの目安の量がわかったとしても、種類が多く、それぞれがどの食品にどれくらい含まれているかを把握しながら食事に取り入れるのは、なかなか大変です。実際、それは私たち管理栄養士にとっても簡単なことではありません。

だからこそ、ミネラルをしっかり摂るためには、「バランスの取れた食事」を心がけることが非常に大切です。主食・主菜・副菜を基本とした食事を意識することで、自然とさまざまなミネラルを十分に摂ることができます。

特に副菜はミネラルの供給源として重要な役割を果たします。野菜、きのこ、海藻、いも類など、できるだけ多くの種類の食材を組み合わせて、偏りのない食事を心がけましょう。

ミネラルは摂りすぎもNG!過剰摂取のリスクとは

ミネラルは、私たちの健康を維持するうえで欠かせない栄養素ですが、「多く摂れば摂るほど良い」というわけではありません。中には、過剰に摂取することで健康に悪影響を及ぼすものもあります。

耐容上限量とは、その量を超えて摂取すると、過剰摂取によって健康障害のリスクが高まる量のことです。すべてのミネラルに設定されているわけではなく、以下のミネラルに限って上限量が設けられています。

- カルシウム

- リン

- 亜鉛

- 銅

- マンガン

- ヨウ素

- セレン

- クロム

- モリブデン

過剰摂取による健康リスクは以下の通り。

- カルシウム・・・高カルシウム血症、泌尿器系結石、鉄・亜鉛吸収の阻害など

- リン・・・低カルシウム血症など

- 亜鉛・・・銅の吸収阻害、貧血など

- 銅・・・肝障害、消化器症状(吐き気・下痢)など

- マンガン・・・神経障害など

- ヨウ素・・・甲状腺機能の異常(亢進または低下)

- セレン・・・脱毛、爪の変形、神経障害、胃腸障害など

- クロム・・・肝機能・腎機能障害

- モリブデン・・・高尿酸血症(痛風)、肝障害など

以下、成人(18~29歳)を対象にしたビタミンの1日当たりの耐容上限量の一覧です。

| 18~29歳 | 男 | 女 |

| カルシウム(mg) | 2500 | 2500 |

| リン(mg) | 3000 | 3000 |

| 亜鉛(mg) | 40 | 35 |

| 銅(mg) | 7 | 7 |

| マンガン(mg) | 11 | 11 |

| ヨウ素(µg) | 3000 | 3000 |

| セレン(µg) | 400 | 350 |

| クロム(µg) | 500 | 500 |

| モリブデン(µg) | 600 | 500 |

基本的には、通常の食事をしている限り、ミネラルの過剰摂取が問題になることはあまりありません。

ただし、手軽に摂取できるサプリメントを利用している場合は、知らないうちに摂取量が過剰になることがあるため、注意が必要です。

また、マンガンは植物性食品に多く含まれるため、厳格な菜食(ヴィーガン)の場合には摂取量が多くなりやすい傾向があります。過剰症はまれですが、注意しておくと安心です。

さらに、ヨウ素は昆布などの海藻類に非常に多く含まれており、日常的に昆布を多用する食習慣がある場合は、ヨウ素を摂りすぎる可能性があります。こちらも意識しておくと安心です。

ミネラルを上手に摂るには?食事の工夫とコツ

毎日の食事の中でビタミンを効率よく摂るための工夫とコツをご紹介します。

- 主食・主菜・副菜をそろえた食事を基本にする

- 野菜は1日350gを目安に。うち120gは緑黄色野菜から

- 海藻・いも・きのこ類も意識して取り入れる

- 果物は1日200gを目標に

- 調理方法を工夫する

- 加工食品や外食は控えめに

主食・主菜・副菜をそろえた食事を基本にする

ミネラルは、特定の食品だけでなく、さまざまな食材に分散して含まれています。そのため、主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を意識することが、ミネラル不足を防ぐ第一歩です。

主食には、玄米や雑穀米などを取り入れると、マグネシウムや亜鉛などのミネラルをより多く摂ることができます。

野菜は1日350gを目安に。うち120gは緑黄色野菜から

野菜は、ミネラルを補ううえで欠かせない食品です。1日350gを目安に、摂るように心がけましょう。

そのうち、120gは緑黄色野菜から摂ることがポイントです。緑黄色野菜には、カリウムやカルシウム・鉄なども多く含まれています。

詳しくはこちら【野菜の栄養】

海藻・いも・きのこ類も意識して取り入れる

海藻・いも・きのこ類も、ミネラルの大切な摂取源です。

さらに、これらの食材にはミネラルだけでなく、ビタミンや食物繊維、ほかの食品では摂りにくい特有の栄養素も多く含まれています。

毎日の副菜や汁物などに、少しずつ取り入れることで、栄養バランスが整いやすくなります。

果物は1日200gを目標に

果物は、カリウムやマグネシウムの供給源となります。水分や食物繊維だけでなく、ミネラルも含んでいるため、毎日の食事に取り入れることで自然とミネラル補給ができます。

朝食やおやつ代わりに、季節の果物を上手に活用しましょう。

詳しくはこちら【果物の栄養】

調理方法を工夫する

ミネラルはビタミンと違って加熱に強いものが多いですが、中には水溶性で溶け出してしまうミネラルもあります。

特にカリウム、マグネシウムなどは煮汁に流れやすいです。生で食べたり、スープごと食べられる料理がおすすめです。

加工食品や外食は控えめに

加工食品や外食では、リンやナトリウム(塩分)などのミネラルが過剰になりがちです。その一方で、カリウムやマグネシウム、亜鉛などは不足しやすい傾向にあります。

こうした食事が続く場合は、野菜や海藻、豆製品などのミネラルを含む食品を意識的に補うようにしましょう。

まとめ:ミネラルを正しく知って、健康な毎日を

この記事では、ミネラルの基礎知識や摂り方などについて解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 摂取量が定められているミネラルは全部で13種類

- 多量ミネラルと微量ミネラルに分かれる

- 不足しやすいのはカルシウム、鉄、亜鉛、カリウム

- サプリメントを使う場合は過剰摂取に注意が必要

- バランスの良い食事を心がけることで、必要なミネラルを十分に摂取できる

ミネラルは、微量ながらも重要な役割を担う栄養素です。

食事から必ず摂る必要があります。

偏った食生活では、不足しやすいので、バランスの良い食事で、ミネラルを摂取できるようにしましょう。

特にナトリウムの摂りすぎには注意しましょう。