- 食物繊維って本当に健康にいいの?

- どんな食品に多く含まれている?

- たくさん摂るコツを知りたい!

こんな疑問をお持ちではありませんか?

「食物繊維は体に良い」と聞いたことがある方は多いと思います。でも、実際になぜ良いのか、どんな食品に多く含まれているのか、あまり知られていないかもしれません。

実は、食物繊維にはお通じを良くするだけでなく、さまざまな病気の予防にもつながる、驚くほどの健康効果があります。

しかし、残念ながら日本人の多くは、食物繊維の摂取量が不足しているのが現状です。だからこそ、意識的に取り入れることがとても大切。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、食物繊維の健康効果や多く含まれる食品、取り入れ方のコツなどを解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「自分や家族の食生活を健康にしたい」と感じる方は、最後までみてください。

そもそも食物繊維とは?消化されない成分

食物繊維とは、炭水化物のうち、人の消化酵素では消化されにくい部分を指します。食べると、消化吸収されずに大腸まで届くのが特徴です。

食物繊維は、大きく2つのタイプに分けられます。

水溶性食物繊維

水に溶けて腸内でゲル状になり、糖や脂肪の吸収を穏やかにする働きがあります。血糖値やコレステロールの上昇を抑える効果が期待できます。

不溶性食物繊維

水を吸収してふくらみ、腸の中でカサを増します。これにより腸の動きが活発になり、便通が促進されます。

食物繊維は多様な生理作用を持っているため、「第6の栄養素」として注目されています。

ちなみに五大栄養素は、炭水化物(糖質)・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルです。

詳しくはこちら五大栄養素とは?

食物繊維のすごい健康効果

食物繊維と聞くと、「お通じに良い」というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。

以下のような、多くの健康効果があります。

- 満腹感を感じやすくなる

- 空腹感を抑える

- 血糖値の急上昇を抑える

- コレステロールやナトリウムの吸収を阻害する

- 腸内環境を整える

満腹感を感じやすくなり、食べすぎ防止に!

食物繊維が多く含まれる食品は噛みごたえがあるため、自然とよく噛んで食べることになります。その結果、食事時間が長くなり、脳の「満腹中枢」が刺激されやすくなります。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま少ない量でも満足感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。

空腹感を抑えて、肥満予防に!

食物繊維には、水分を吸収して膨らむ性質があります。胃の中でカサが増すことで、空腹感を自然と抑えることができるのです。

そのため、食べる量をコントロールしやすくなり、結果的に肥満予防につながります。

血糖値の急上昇をゆるやかに

食物繊維は、糖質の吸収をゆっくりにしてくれる働きがあります。胃から小腸への糖の移動が遅れることで、血糖値の急激な上昇を抑えることができるのです。

血糖値がゆるやかに上がることで、インスリンの分泌も安定し、糖尿病の予防にもつながるとされています。

コレステロールやナトリウムの吸収をブロック!

食物繊維は水分を吸って膨らみ、小腸でゲル状になります。このゲルがコレステロールやナトリウムなどの余分な物質の吸収を妨げる働きをします。

その結果、脂質異常症、動脈硬化、高血圧などの予防にも効果が期待できるとされています。

腸内環境を整えて、免疫力アップ!

食物繊維は、腸内の善玉菌(特にビフィズス菌など)を増やし、悪玉菌(ウエルシュ菌など)を減らす効果があります。

これにより腸内環境が整い、便通の改善だけでなく、有害物質の発生を抑えたり、免疫機能を高める効果もあるとされています。

研究で報告されている効果

食物繊維は、さまざまな研究からその効果が報告されています。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、以下のような記述があります。

食物繊維は、数多くの生活習慣病の発症率又は死亡率との関連が検討されており、メタ・アナリシスによって数多くの疾患との間に有意な負の関連が報告されているまれな栄養素である。代表的なものとして、総死亡率、心筋梗塞の発症及び死亡、脳卒中の発症、循環器疾患の発症及び死亡、2型糖尿病の発症、乳がんの発症、胃がんの発症、大腸がんの発症などがある。

食物繊維がいかにたくさんのすごい健康効果があるかが分かりますね!

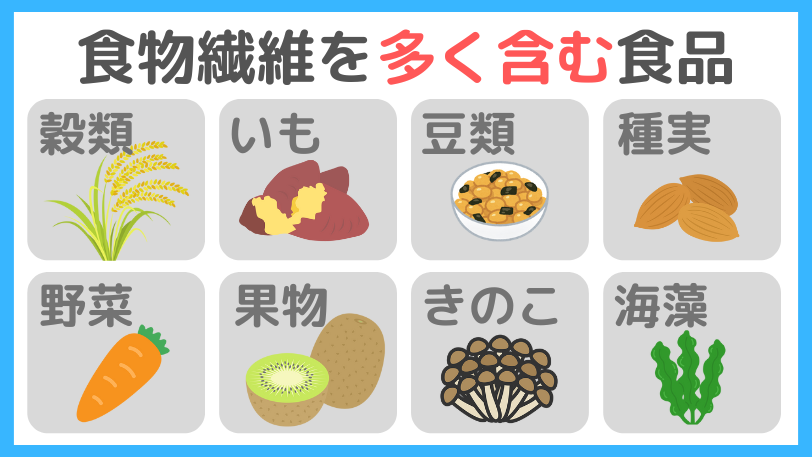

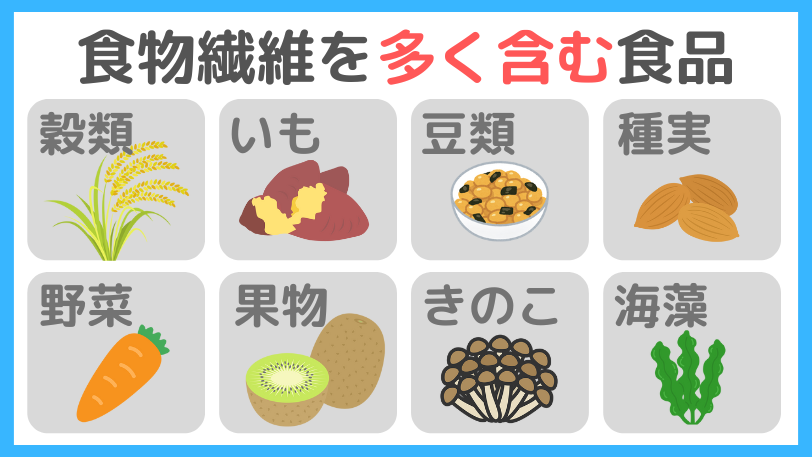

食物繊維を多く含む食品

食物繊維は、さまざまな食品に幅広く含まれています。

食物繊維を上手に摂るポイントは、特定の食材だけに頼るのではなく、いろいろな食材をバランスよく取り入れることです。

ここでは、食物繊維を多く含む食品を種類ごとにご紹介します。

次の中から出来るだけ多くの食品を取り入れてみてください。

穀類で食物繊維の多い食品

穀類で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| ライ麦パン | 2.0 | 3.6 | 5.6 |

| 全粒粉パン | 0.9 | 3.6 | 4.5 |

| オートミール | 3.2 | 6.4 | 9.4 |

| 玄米/めし | 0.2 | 1.2 | 1.4 |

| 発芽玄米/めし | 0.2 | 1.6 | 1.8 |

| はいが精米 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |

| そば/ゆで | 0.5 | 1.5 | 2.0 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

穀類は、精製されていないものを選ぶことで、より多くの食物繊維を摂取できるためおすすめです。

主食は毎日の食事で欠かせない存在なので、食物繊維が豊富な穀類を選ぶことで、1日に必要な食物繊維量を効率よく増やすことができます。

ちょっとした工夫を取り入れていきましょう。

芋類で食物繊維の多い食品

芋類で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| さつまいも/皮なし/生 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |

| むらさきいも/皮なし/生 | 0.8 | 1.7 | 2.5 |

| さといも/生 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |

| じねんじょ/生 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |

| 板こんにゃく | 0.1 | 2.1 | 2.2 |

| しらたき | 0 | 2.9 | 2.9 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

芋類は、皮ごと食べることでさらに多くの食物繊維を摂取することができます。例えば、さつまいもの甘露煮を皮付きで調理するのもおすすめ。

また、芋から作られるこんにゃくやしらたきも、食物繊維を含む食品です。

一般的な芋類はそれなりにカロリーがありますが、こんにゃくやしらたきは低カロリー(100gあたり10kcal未満)。ダイエット中の方にもぴったりの食材といえます。

豆類で食物繊維の多い食品

豆類で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| あずき/ゆで | 0.8 | 11.3 | 12.1 |

| いんげんまめ/ゆで | 1.5 | 12.0 | 13.6 |

| きな粉 | 2.7 | 15.4 | 18.1 |

| 納豆 | 2.3 | 4.4 | 6.7 |

| おから/生 | 0.4 | 11.1 | 11.5 |

| ひよこ豆/ゆで | 0.5 | 11.1 | 11.6 |

| レンズ豆 | 0.9 | 8.5 | 9.4 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

豆類は、全体的に食物繊維を多く含む優れた食品です。特に不溶性食物繊維が豊富ですが、納豆は水溶性食物繊維も比較的多く含まれています。

また、きなこも食物繊維が豊富で、手軽に取り入れやすい食材です。ヨーグルトに混ぜたり、デザートに加えたりすることで、食物繊維を簡単にプラスできます。

種実類で食物繊維の多い食品

種実類で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| アーモンド/いり | 1.1 | 10.0 | 11.0 |

| くるみ/いり | 0.6 | 8.9 | 7.5 |

| ごま/いり | 2.5 | 10.1 | 12.6 |

| ピスタチオ/いり | 0.9 | 8.3 | 9.2 |

| 落花生/いり | 0.3 | 6.9 | 7.2 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

種実類(ナッツやごまなど)も、比較的食物繊維が豊富な食品です。

ナッツ類は間食やデザートに取り入れることで、手軽に食物繊維を摂ることができます。

また、ごまはさまざまな料理と相性が良く、仕上げにふりかけるだけで見た目も華やかになり、同時に食物繊維をプラスできるのでおすすめです。

食物繊維が不足しやすい麺料理にごまをかけるのもおすすめ!

野菜で食物繊維の多い食品

野菜で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| えだまめ/ゆで | 0.5 | 4.1 | 4.6 |

| 豆苗/ゆで | 0.5 | 3.0 | 3.5 |

| グリンピース/ゆで | 0.9 | 7.7 | 8.6 |

| オクラ/ゆで | 1.6 | 3.6 | 5.2 |

| かぼちゃ/ゆで | 1.3 | 3.9 | 5.3 |

| かんぴょう/ゆで | 1.9 | 3.4 | 5.3 |

| ごぼう/ゆで | 2.7 | 3.4 | 6.1 |

| 切り干し大根/ゆで | 0.6 | 3.2 | 3.7 |

| 菜の花/ゆで | 1.3 | 3.0 | 4.3 |

| にら/ゆで | 0.8 | 3.5 | 4.3 |

| ふきのとう/ゆで | 0.9 | 3.3 | 4.2 |

| ブロッコリー/ゆで | 1.0 | 3.3 | 4.3 |

| モロヘイヤ/ゆで | 0.8 | 2.7 | 3.5 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

野菜は、食物繊維の主要な摂取源となる大切な食品です。

中でも、グリンピースは食物繊維の含有量がトップクラス。ただし、一度にたくさん食べる食材ではないため、炒め物やチャーハン、オムライスの具材としてトッピングするなど、少しずつ取り入れることで手軽に食物繊維をプラスできます。

また、ごぼうも食物繊維が豊富な野菜のひとつで、意外と水溶性食物繊維も多く含まれています。

野菜は食物繊維だけでなく、ビタミンやミネラルも一緒に摂取できるため、1日350gを目安に、さまざまな種類の野菜をバランスよく取り入れていきましょう。

果実で食物繊維の多い食品

果物で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| アボカド/生 | 1.7 | 3.9 | 5.6 |

| 干し柿 | 1.3 | 12.7 | 14.0 |

| キウイフルーツ/生 | 0.6 | 2.0 | 2.6 |

| プルーン/乾 | 3.4 | 3.8 | 7.1 |

| ブリーベリー/生 | 0.5 | 2.8 | 3.3 |

| ドライマンゴー | 2.8 | 3.6 | 6.4 |

| 干しぶろう | 1.2 | 2.9 | 4.1 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

アボカドは野菜のようなイメージがありますが、分類上は果物にあたるため、ここでは果物としてご紹介します。

果物の中では、干し柿や干しブドウなどのドライフルーツが特に食物繊維を多く含んでいます。これは、水分が抜けて栄養素が凝縮されるためです。

ただし、ドライフルーツは糖分も多く含まれており、食べ過ぎると糖質の摂りすぎにつながることがあります。そのため、基本的には生の果物を選ぶのがおすすめです。

生ではキウイが日常的に摂りやすくおすすめ!

きのこで食物繊維の多い食品

きのこで食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| えのきたけ/ゆで | 0.3 | 4.2 | 4.5 |

| きくらげ/ゆで | 0 | 5.2 | 5.2 |

| 椎茸/ゆで | 0.2 | 4.2 | 4.4 |

| ぶなしめじ/ゆで | 0.1 | 4.0 | 4.1 |

| エリンギ/ゆで | 0.1 | 4.7 | 4.8 |

| 舞茸/ゆで | 0.2 | 4.1 | 4.3 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

きのこ類の中では、きくらげが特に食物繊維を豊富に含んでいます。

乾燥状態で長期保存ができるため常備しやすく、炒め物やスープなどさまざまな料理に加えることで、独特の食感を楽しみながら食物繊維を摂ることができておすすめです。

また、生のきのこは冷凍保存が可能なので、まとめて冷凍しておけばいつでも使えて便利です。

メイン料理や副菜にきのこをプラスすることで、かさ増しにもなり、同時に食物繊維の摂取量を手軽にアップできます。

海藻類で食物繊維の多い食品

海藻類で食物繊維の多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | 水溶性食物繊維(g) | 不溶性食物繊維(g) | 食物繊維 総量(g) |

| あおのり | – | – | 35.2 |

| ほしのり | – | – | 36.0 |

| 刻み昆布 | – | – | 39.1 |

| ほしひじき/ゆで | – | – | 53.7 |

| もずく | – | – | 1.4 |

| わかめ/生 | – | – | 3.6 |

| 乾燥わかめ/水戻し | – | – | 5.8 |

| めかぶ | – | – | 3.4 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

海藻は食物繊維が豊富ですが、乾燥状態の食品も多いので一度にたくさん摂取するのは難しいかもしれません。

それでも、料理に少し加えるだけで食物繊維を手軽にプラスできるため、日々の食事に積極的に取り入れたい食品です。

食物繊維の「測定方法」に注意しましょう

食物繊維には2種類の測定方法が存在するため、数値を比較する際には注意が必要です。

2020年の『日本食品標準成分表』の改訂により、従来使われていた「プロスキー変法」に加え、新たに「AOAC 2011.25法」が採用されるようになりました。現在は、この2つの測定法が混在している状態です。

特に「AOAC 2011.25法」は、「プロスキー変法」に比べて食物繊維量が多く算出される傾向があります。そのため、異なる測定法の数値を単純に比較することはできません。

食物繊維量を確認する際は、どの測定法による数値なのかもあわせてチェックすることをおすすめします。

なお、本記事では、現在も多くの食品で使用されている「プロスキー変法」に基づいた数値を中心にご紹介しています。

1日に必要な食物繊維の摂取量

食物繊維の必要量は年齢、性別、活動量、体調(妊娠・授乳中など)によって異なります。

具体的な量は厚生労働省が公表している日本人の食事摂取基準(2025年版)で定められています。

成人男女の目標量は以下の通り。

| 食物繊維量 | 男(g) | 女(g) |

| 18~29歳 | 20以上 | 18以上 |

| 30~49歳 | 22以上 | 18以上 |

| 50~64歳 | 22以上 | 18以上 |

| 65~74歳 | 21以上 | 18以上 |

| 75歳~ | 20以上 | 17以上 |

この量の食物繊維を日常的に摂取するのは、管理栄養士でも難しいと感じることがあります。食物繊維は意識して、さまざまな食品から摂ることが大切です。

食物繊維20gの一日献立例(合計:20.8g)

以下は、1日で食物繊維を約20g摂取できる具体的な献立例です。食材は、食物繊維を含む食品のみ抜粋して記載しています。

朝食(合計:6.9g)

| 献立名 | 食材 | 食物繊維(g) |

| 食パン | ライ麦食パン(5枚切1枚) | 4.5 |

| 卵サラダ | キャベツ40g/人参40g/胡瓜20g | 1.3 |

| バナナ | バナナ1本 | 1.1 |

昼食(合計:8.4g)

| 献立名 | 食材 | 食物繊維(g) |

| ご飯 | 発芽玄米(茶碗1)杯 | 2.7 |

| 豚肉の味噌風味焼き | 玉葱30g/赤ピーマン15g | 1.4 |

| 白菜の和え物 | 白菜80g/ごま1g | 1.2 |

| 煮物 | 厚揚げ25g/じゃがいも60g/人参20g | 1.5 |

| フルーツ | キウイ60g | 1.6 |

夕食(合計:5.5g)

| 献立名 | 食材 | 食物繊維(g) |

| ご飯 | 発芽玄米(茶碗1)杯 | 2.7 |

| 鮭のバター焼き | 玉葱20g/しめじ20g/小松菜40g/人参10g | 2.0 |

| 中華風酢の物 | 春雨10g/胡瓜10g/人参10g | 0.75 |

| 冷奴 | 青ネギ3g | 0.1 |

朝・昼・夕の3食を通じて、主食・主菜・副菜をしっかりそろえることが、必要な食物繊維量を摂るための鍵になります。

特に、玄米や野菜、豆類、果物、きのこ、海藻などを積極的に取り入れると食物繊維量を確保することができます。

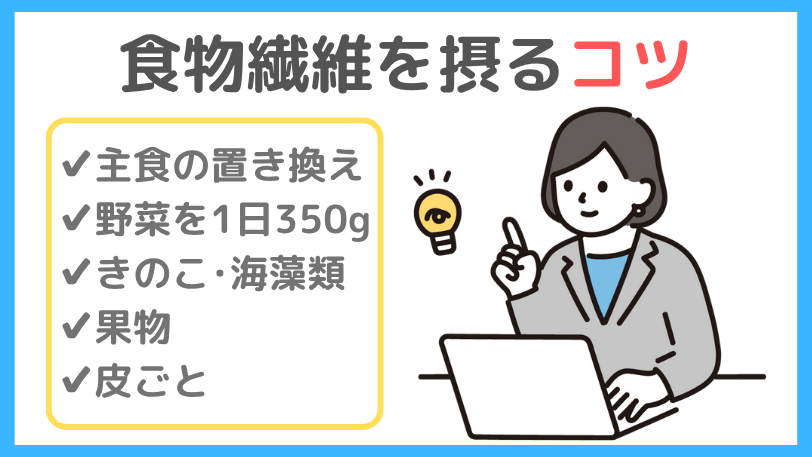

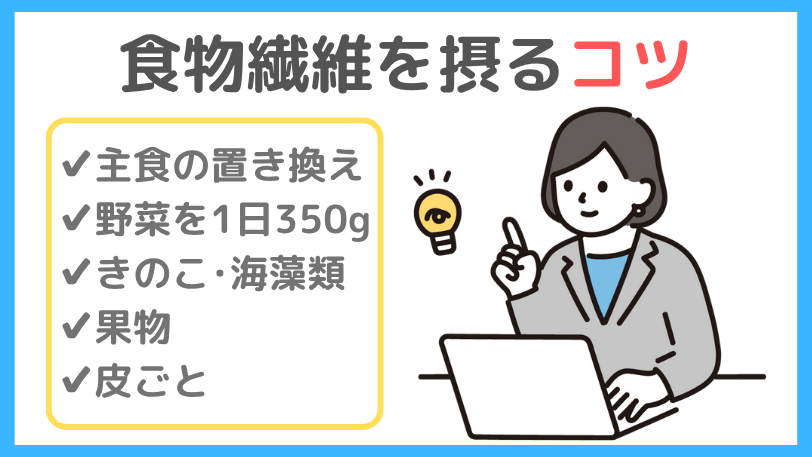

食物繊維を効率よく摂るコツ

1日に必要な食物繊維をしっかり摂るためには、意識して工夫することが大切です。

そのためのポイントを以下にまとめました。

- 主食を食物繊維の多いものに置き換える

- 野菜を1日350g以上しっかり食べる

- きのこや海藻類を積極的に取り入れる

- 果物を毎日取り入れる

- 皮ごと食べる

主食を食物繊維の多いものに置き換える

1日に必要な食物繊維をしっかり摂るには、主食を工夫することが効果的です。

主食は毎日・毎食食べるものなので、少し変えるだけで摂取量に大きな差が出ます。

食物繊維が多い主食の例

- ごはん類: 発芽玄米、玄米、胚芽米、雑穀ごはん、麦ごはん など

- パン類: 全粒粉パン、ライ麦パン など

- 麺類: そば、全粒粉パスタ など

主食を置き換えると、たとえば食物繊維量は以下のように増えます。

(1)ご飯 ⇒ 発芽玄米

| 茶碗1杯(150g) | 食物繊維量(g) |

| 白米めし | 0.45 |

| 発芽玄米めし | 2.7 |

(2)食パン ⇨ ライ麦食パン

| 5枚1枚(80g) | 食物繊維量(g) |

| 食パン | 1.76 |

| ライ麦食パン | 4.48 |

(3)そうめん ⇨ そば

| ゆで200g | 食物繊維量(g) |

| そうめん | 1.8 |

| そば | 4 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

主食を変えるだけで、1食あたり2〜4gも食物繊維が増えるケースがあります。これは1日の摂取目標のうち、約10〜20%をカバーできる計算です。

抵抗がなければ、ぜひ少しずつ取り入れてみてください。普段の食事が、ぐっと食物繊維リッチになります!

発芽玄米は、玄米よりも食べやすくおすすめです!

主食にの種類について詳しくはこちら【主食とは】

野菜を1日350g以上しっかり食べる

1日に必要な食物繊維をしっかり摂取するためには、野菜を1日350g以上食べることが非常に重要です。野菜は食物繊維の主な供給源であり、私たちの食生活の中で大きな役割を担っています。

実際、前章で紹介した献立から野菜を抜いてしまうと、1日の食物繊維量は約13g程度まで落ち込んでしまいます。

つまり、野菜は1日分の食物繊維の約40%を担っているという計算です。

そのため、野菜は意識してしっかり350g以上を目指すことが、健康的な食物繊維摂取の鍵になります。

野菜の詳しい栄養や、上手な摂り方については▼こちらの記事で解説しています。

きのこや海藻類を積極的に取り入れる

1日に必要な食物繊維をしっかり摂るためには、きのこや海藻類を積極的に取り入れることが効果的です。

これらの食材は、少量でも比較的多くの食物繊維を含んでいるため、日々の料理に“ちょこちょこ加える”ことで、無理なく摂取量を増やせます。

例えば、玉ねぎと比較すると以下の通り。

| 20gあたり | 食物繊維量(g) |

| 玉葱/生 | 0.3 |

| しめじ/生 | 0.7 |

| わかめ/水戻し | 0.6 |

※食物繊維はプロスキー変法の値を用いています。

しめじやわかめは、玉ねぎの約2倍の食物繊維を含んでおり、たとえ20g程度の少量でも、食物繊維アップにしっかり貢献してくれます。

手軽に取り入れられるので、毎日の習慣にしやすくなります。

果物を毎日取り入れる

1日に必要な食物繊維をしっかり摂取するためには、果物を毎日取り入れることもとても大切です。

例えば、果物の1回の摂取量で以下の食物繊維量が確保できます。

| 1回目安 | 食物繊維量(g) |

| みかん(1個) | 0.3 |

| バナナ(1本) | 1.1 |

| キウイ(1個) | 2.1 |

| りんご(1/2個) | 1.4 |

| いちご(5~6粒) | 1.3 |

これらの果物を1日1〜2回取り入れるだけでも、2~3g前後の食物繊維が摂取できます。この量を野菜や穀類だけで補おうとすると、意外と大変です。

朝食や間食などに取り入れていきましょう。

果物について詳しくはこちら【果物の栄養】

皮ごと食べるのもおすすめ

皮ごと食べられる食材には、皮に多くの食物繊維が含まれていることが多く、そのまま食べることで効率よく食物繊維を摂ることができます。

調理の手間も省けるので一石二鳥です。

例えば、以下の食材がおすすめ。

- りんご

- ぶどう

- さつまいも

- じゃがいも

- ごぼう

- なす

- にんじん

たとえば、りんご1/2個(約100g)の食物繊維量を比較すると以下の通り。

| りんご1/2個 | 食物繊維量(g) |

| 皮なし | 1.4 |

| 皮あり | 1.9 |

たとえば、さつまいも(100g)の食物繊維量を比較すると以下の通り。

| さつまいも | 食物繊維量(g) |

| 皮なし | 2.2 |

| 皮あり | 2.8 |

さつまいもは、天ぷら、大学芋、煮物、などぜひ皮付きで料理してみてください。

皮に含まれる栄養素は食物繊維だけでなく、ポリフェノールやビタミン類も豊富に含まれています。

食感や風味も楽しめるので、ぜひ「皮ごと食べる」ことも取り入れてみてください。

皮ごと食べる時は、よく洗ってくださいね。

まとめ:食物繊維を意識して腸から健康に!

この記事では、食物繊維の基本的なはたらきや健康効果、上手な取り入れ方について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 食物繊維は消化吸収されずに大腸まで届く

- 水溶性・不溶性の2種類があり、それぞれ異なる働きがある

- 肥満防止や血糖値上昇抑制など、さまざまな健康効果がある

- 成人の1日の摂取目安は20g以上(できれば25g以上)

- 穀類・野菜・果物・きのこ・海藻など、多様な食品からバランスよく摂ることが大切

食物繊維は、多くの生活習慣病に良い影響があることが報告されている栄養素です。

現在の日本人の多くが目標量に達していないのが実情です。

毎日の食事の中で、食物繊維を意識した選び方を取り入れ、健康な食生活を意識して行きましょう。

食物繊維は腸活にも重要です!

参考文献(2025年7月1日参照)

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

- 奥恒行・柴田克己(編集).基礎栄養学[改訂第2版].独立行政法人国立健康・栄養研究所(監修).東京:株式会社南江堂;2008年8月10日,第2版第6刷.

栄養価はすべて日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より引用しています。