- 主菜って何のこと?

- どういった栄養がとれるの?

- 主菜の健康的な摂り方を知りたい

こういった疑問を抱えていませんか?

毎日の食事バランスを考えるうえで、欠かせない存在が「主菜」です。

栄養バランスのとれた食事とは、主食・主菜・副菜がそろっていることが基本。その中でも主菜は、たんぱく質を中心に体づくりに関わる栄養素を補う、食事の“メインディッシュ”です。

とはいえ、「そもそも主菜って何?」「どんな食材を選べばいいの?」「量はどれくらい?」と、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、管理栄養士の視点から、主菜の基本・栄養・上手な摂り方までを、わかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

健康を意識している方、家族のために栄養バランスを考えたい方は、ぜひ最後まで読んでください。

主菜とはメインのおかずのこと

主菜とは、食事の中心となる「メインのおかず」のことです。肉類・魚類・卵類・大豆製品の食材を使った料理が主菜です。

これらの食材が主菜として重視されるのは、良質なたんぱく質を豊富に含んでいるからです。

たんぱく質とは?

たんぱく質は、私たちの筋肉・内臓・皮膚・髪の毛など、体をつくるさまざまな組織の材料となる、生命維持に欠かせない栄養素です。

たんぱく質は多くの食品に含まれていますが、食材によって「たんぱく質の質」に違いがあります。質の良し悪しは「アミノ酸スコア」という指標で評価されます。

質の良いたんぱく質は、アミノ酸スコア100

たんぱく質は、アミノ酸という小さな成分から構成されています。その内、体内で合成できず、食事から摂取する必要があるアミノ酸を「必須アミノ酸」といいます。

必須アミノ酸のバランスを示す指標を「アミノ酸スコア」といい、0~100の範囲で評価されています。アミノ酸スコアが100に近いほど、体内で効率よく利用される「質の良いたんぱく質」とされます。

主な食品のアミノ酸スコアは以下の通り。

| 食品 | アミノ酸スコア |

| 精白米 | 65 |

| 大豆 | 100 |

| 卵 | 100 |

| 牛乳 | 100 |

| プロセスチーズ | 91 |

| ジャガイモ | 68 |

| 里イモ | 84 |

| 牛肉・豚肉・鶏肉 | 100 |

| 魚類 | 100 |

| トマト | 48 |

| みかん | 50 |

肉・魚・卵・大豆製品などはアミノ酸スコアが100で、質の良いたんぱく質源です。

そのため肉・魚・卵・大豆製品などが主菜の材料として使用されます。

主菜の例:

- 鶏の照り焼き/豚の生姜焼き/ハンバーグ/牛肉のすき焼き風

- 焼き鮭/サバの味噌煮/アジの南蛮漬け/ブリの照り焼き

- オムレツ/卵焼き/親子丼

- 豆腐ハンバーグ/厚揚げのそぼろあんかけ

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまたんぱく質は、質の高いたんぱく源から摂りましょう。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

主菜の食材と栄養の特徴

たんぱく質食材は、含まれる栄養素に違いがあります。

栄養をバランスよく摂るために、主菜の食材が偏らないようにすることが大切です。

例えば、肉が良質なたんぱく質だからといって、毎日肉ばかりを食べるのはよくありません。

ここでは、主菜食材の栄養をそれぞれ解説します。

肉の栄養

肉類は、良質なたんぱく質を豊富に含む、筋肉・血液・皮膚などの体づくりに欠かせない栄養源です。

さらに、鉄分(ヘム鉄)やビタミンB群(特にB1・B12)も多く含まれており、貧血予防やエネルギー代謝のサポートにも役立ちます。

中でも、注目したい栄養素は以下のとおりです。

- ビタミンB1:糖質のエネルギー代謝を助け、疲労回復に効果的

- ビタミンB2:脂質・糖質・たんぱく質の代謝をサポート

- ビタミンB12:赤血球の生成や神経の働きの維持に関与

- 鉄(ヘム鉄):赤血球の材料となり、貧血予防に重要

- 亜鉛:免疫機能の維持や味覚の正常化に関与

特に赤身肉には鉄が多く含まれており、豚肉には疲労回復に効果があるビタミンB1が豊富です。

脂身の多い部位はエネルギー量も高くなるため注意が必要です。

もっと詳しくはこちら【肉の栄養を徹底解説!】

栄養をしっかり取り入れたいなら、脂質の少ない赤身肉を選びましょう。

魚の栄養

魚は、肉と同様に良質なたんぱく質を豊富に含む食材です。

特徴的なのが、DHAやEPAといった、体に良い脂肪酸を多く含んでいる点です。脳の働きをサポートしたり、血液をサラサラに保つなど、健康維持に大きく貢献します。

特に注目したい栄養素は以下のとおりです。

- DHA(ドコサヘキサエン酸):脳や神経の構成成分。記憶力や認知機能の維持にも関与

- EPA(エイコサペンタエン酸):血液をサラサラに保ち、動脈硬化や高血圧の予防に効果的

- ビタミンD:カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を守る

- カルシウム:骨や歯の材料として欠かせないミネラル

中でも青魚(サバ・イワシ・サンマなど)は、DHA・EPAが特に豊富で、生活習慣病の予防にも効果が期待されています。

もっと詳しくはこちら【魚の栄養を徹底解説!】

魚には、魚からしか取りにくい栄養素がたくさんあります。

卵の栄養

卵は、たんぱく質の質が非常に高い食材です。ビタミンA・D・B2、鉄分、亜鉛、脂質など、さまざまな栄養素をバランスよく含んでいます。

特に注目したい栄養素は以下のとおりです。

- リノール酸:細胞膜の構成成分となり、ホルモンの合成にも関与

- オレイン酸:悪玉コレステロール(LDL)の増加を抑える働き

- ビタミンA:視力の維持、皮膚や粘膜の健康を保つ

- ビタミンB2:脂質・糖質・たんぱく質の代謝を助ける

- ビタミンB12:赤血球の生成や神経機能の維持に必要

- ビタミンD:カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を支える

- 鉄:赤血球の材料となり、貧血予防に役立つ

卵は調理も簡単で、手軽に栄養を摂取しやすい点が大きな魅力です。

もっと詳しくはこちら【卵の栄養を徹底解説!】

卵は朝食のたんぱく質補給にぴったりの食材です。

大豆の栄養

大豆は、植物性食品の中ではめずらしく、アミノ酸スコアが100という、質の高いたんぱく質を含む食材です。

また、大豆には以下のような栄養素が豊富に含まれています。

- 食物繊維:腸の働きを整え、排便を促す

- カルシウム:骨や歯を丈夫に保つ

- 鉄:赤血球の材料となり、貧血予防に役立つ

- ビタミンB1:糖質の代謝を助け、疲れにくい体づくりに貢献

- イソフラボン:更年期症状の緩和や骨の健康維持に効果が期待される

中でも注目されているのが、大豆特有の成分「イソフラボン」です。これは特に女性にとってうれしい成分で、ホルモンバランスのサポートや骨密度の維持に役立つといわれています。

もっと詳しくはこちら【大豆の栄養を徹底解説!】

大豆には女性にとってうれしい栄養素がたくさんつまっています。

主菜の適切な摂取量

主菜を偏らずに取り入れることで、さまざまな栄養をバランスよく摂取できます。

とはいえ「実際にはどれくらい食べればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、主菜の理想的な摂取頻度と、1回あたりのおすすめ量について解説します。

肉魚の1回の量は60~120g程度

肉や魚を主菜として食べるときの1回の目安量は、60~120g程度です。魚であれば、切り身1切れ分がちょうどよい量になります。

この量を意識することで、栄養の不足や過剰摂取を防ぎやすくなります。

肉の種類と1週間の摂取バランス

肉類には、牛肉・豚肉・鶏肉などがあります。それぞれに栄養的な特徴があり、脂質の多い順は「牛肉 > 豚肉 > 鶏肉」です。

どれか1つに偏らず、さまざまな種類の肉をバランスよく取り入れることが大切です。

▶ 1週間の肉の摂取割合の目安:

- 牛肉:1回

- 豚肉:1〜2回

- 鶏肉:3〜4回

上記の頻度にすることで、それぞれの肉の栄養的メリットを活かしながら、バランスよくたんぱく質やビタミン類を摂ることができます。

選ぶときは赤身で脂身の少ない部位を選ぶのがおすすめ。

魚は週に4回以上がおすすめ

魚は、健康的な食生活を意識するなら、週に4回以上取り入れるのがおすすめです。

魚に含まれるDHAやEPA(オメガ3脂肪酸)は、脳の健康維持や血液をサラサラに保つ働きがあり、健康づくりに欠かせない栄養素です。

このDHA・EPAの摂取目標量を満たすには、サバを週に3切れ程度食べるのが目安になります。とはいえ、毎日同じ魚ばかり食べるのは現実的ではありませんよね。

私が病院の献立作成をしていたころも、魚は1週間に4〜6回は必ず登場していました。

卵は1日1~2個が目安

卵は「1日何個まで」といった明確な制限はありませんが、1日1〜2個を目安にするのが理想的です。

卵にはコレステロールが多く含まれているため、摂りすぎると血中コレステロール値の上昇につながる可能性があります。

ただし、近年では「卵の摂取が必ずしもコレステロール値の上昇につながるとは限らない」という研究結果も出ており、個人の体質や健康状態によって影響は異なるとされています。

過剰に心配する必要はありませんが、健康維持のためには1日1個、多くても2個程度を目安にすると安心です。

大豆製品は1日50~100gを意識的に摂取

大豆製品は、1日50〜100gを目安に、積極的に取り入れることをおすすめします。

肉や魚のようにメインのたんぱく質源としては摂りにくいことがありますが、大豆製品は多くの種類があり、和え物や汁物、メイン料理など、さまざまな料理に取り入れやすい食材です。

いろいろな形でこまめに摂取し、1日50〜100gを目標にすると、効率的にたんぱく質を補うことができます。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

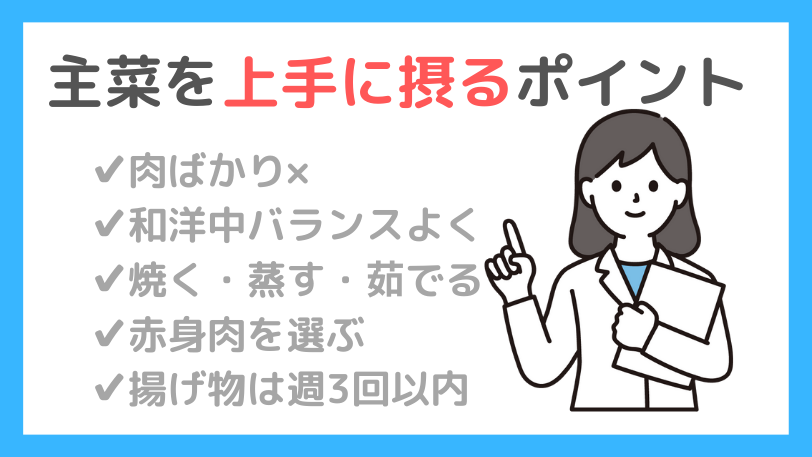

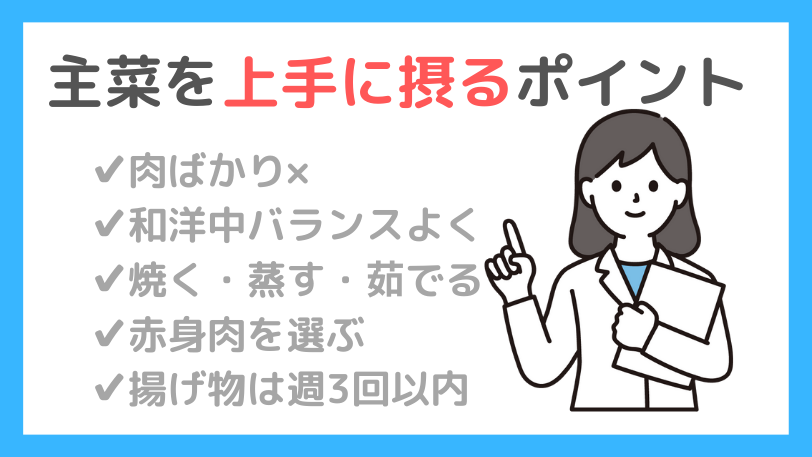

主菜を上手にとる5つのポイント

主菜を上手にとるためには、いくつかのポイントがあります。

バランスよくとるためにも、以下の5つを意識してみてください。

- 肉ばかりに偏らない

- 和洋中をバランスよく取り入れる

- 焼く・蒸す・茹でるなど調理法を工夫する

- 栄養価の高い赤身肉を選ぶ

- 揚げ物は週3回以内に

肉ばかりに偏らない

主菜は、肉ばかりに偏らないよう注意が必要です。意識していないと、つい手軽で調理しやすい肉料理が中心になってしまいがちです。

肉以外にも魚、卵、大豆製品など、さまざまなたんぱく質源があります。これらをバランスよく取り入れることで、たんぱく質だけでなく、鉄分やカルシウム、必須脂肪酸など異なる栄養素を補うことができます。

意識的に魚を食卓に取り入れるようにすると、よりバランスの取れた食生活につながります。

和洋中をバランスよく取り入れる

献立を考えるときは、和食・洋食・中華をバランスよく取り入れることが大切です。それぞれ異なる栄養の特徴や傾向があります。

例えば、和食はヘルシーなイメージがある一方で、塩分が多くなりやすい傾向があります。

逆に洋食は塩分は控えめでも、脂質が多くなりがちです。

中華料理も油を多く使う傾向がありますが、野菜を豊富に使う点ではプラスです。

どれかに偏ると、栄養バランスも偏りやすくなります。

和・洋・中を組み合わせて食べることで、それぞれの長所を活かしながらバランスの良い食事ができます。

焼く・蒸す・茹でるなど調理法を工夫する

焼く・蒸す・茹でるといった調理法は、脂質を抑えながら食材本来の味を楽しめる、健康的な調理方法です。特に、脂肪分の摂取を控えたいときには積極的に取り入れましょう。

一方で、揚げる・炒めるといった調理法は手軽でおいしく仕上がりますが、脂質の過剰摂取につながる可能性があります。

日常の献立ではヘルシーな調理法を優先し、揚げ物などは回数や量を調整するように心がけましょう。

栄養価の高い赤身肉を選ぶ

肉を食べるときは、脂質の少ない赤身肉を選ぶのがおすすめです。赤身肉は、良質なたんぱく質に加えて、鉄分や亜鉛などのミネラルも豊富で、健康的な主菜作りにぴったりです。

脂肪が多いバラ肉やロース肉は、コクがあっておいしい反面、脂質の摂りすぎにつながりやすいです。

肉を選ぶときは脂身の量に注目し、なるべく赤身の部位を選びましょう。

揚げ物は週3回以内に

揚げ物は週3回以内を目安にしましょう。揚げ物が多くなると、カロリーや脂質が過剰になりやすいです。

自炊中心の食生活では揚げ物の頻度をコントロールしやすいですが、外食や総菜を利用する機会が多い人は、知らず知らずのうちに揚げ物が増えてしまう傾向があります。

食事は調理法にも注目し「焼く・蒸す・茹でる」などのヘルシーな選択肢を意識しましょう。

肉の脂身は控え、魚の脂身は積極的に摂りましょう。

【実例】管理栄養士が考えるの1週間の主菜献立

実際に、主菜の献立を2週間分の例としてご紹介します。卵は朝食で摂ると想定し、献立として入れていません。

バランスのよい食事を考える際の参考にしてみてください。

| 曜日 | 主菜 | 食材 |

| 月 | 鯖の味噌煮(和) | 魚 |

| 火 | 鶏むね肉のソテー(洋) | 鶏 |

| 水 | 麻婆豆腐(中) | 大豆製品 |

| 木 | 鮭のホイル蒸し(和) | 魚 |

| 金 | ポークチャップ(洋) | 豚 |

| 土 | アジの南蛮漬け(和) | 魚 |

| 日 | チンジャオロース(中) | 牛 |

| 曜日 | 主菜 | 食材 |

| 月 | 鶏のトマト煮(洋) | 鶏 |

| 火 | さばの塩焼き(和) | 魚 |

| 水 | 厚揚げと豚肉のみそ炒め(和) | 大豆製品・豚 |

| 木 | 白身魚の中華あんかけ(中) | 魚 |

| 金 | ビーフカレー(洋) | 牛 |

| 土 | 鮭のちゃんちゃん焼き(和) | 魚 |

| 日 | 酢鶏(中) | 鶏 |

病院食の献立作成を担当していたので、ぜひ参考にしてください。

まとめ:主菜を上手にとってバランスの良い食事を心がけよう

この記事では、主菜の基本、栄養、上手な摂り方について解説しました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 主菜はメイン料理のこと

- 主菜は肉・魚・卵・大豆製品を使った料理

- 主菜はたんぱく質の摂取に重要

- 主菜の食材は偏らず、バランスよく取り入れよう

- ヘルシーな調理法や食材を意識しよう

バランスの良い食事は、主食・主菜・副菜が揃った食事です。その中でも主菜は、たんぱく質を摂るために欠かせない要素。

健康的な食生活を目指すためにも、主菜の食材を上手に選び、バランスの良い食事に繋げましょう。

私ももっと積極的に魚の頻度を増やそうと思います。