- 1日に必要な栄養素ってどれくらい?

- 自分に本当に合った栄養量を知りたい

こういった疑問を抱えていませんか?

健康や食生活に気を使い始めると、栄養への疑問が出てくるのは自然なことです。

けれど、よく見かける情報は「平均的な年齢や性別」をもとにした目安ばかり。実際には、必要な栄養素の量は、性別・年齢・体重・身体活動レベルなどによって人それぞれ違います。

つまり、自分に合った適切な栄養量を知るには、個別に算出する必要があります。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、あなたに合った1日に必要な栄養素の種類とその求め方をわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

食生活をもっと、よりよくしたい人は最後まで見てください。

1日に必要な栄養素は34種類

私たちは普段、何気なく食事をしていますが、体は食べ物から摂る多くの栄養素によって支えられています。

その中でもよく耳にするのが「五大栄養素」です。

これは、以下の5つに分類されます。

- たんぱく質

- 脂質

- 炭水化物

- ビタミン

- ミネラル

栄養素から得られるエネルギーを含め、五大栄養素をさらに細かく見ていくと、1日に必要な栄養素の数は全部で34種類にのぼります。

具体的には以下の通り。

エネルギー

たんぱく質

脂質

┗脂質/飽和脂肪酸/n-6系脂肪酸/n-3系脂肪酸

炭水化物

┗炭水化物/食物繊維

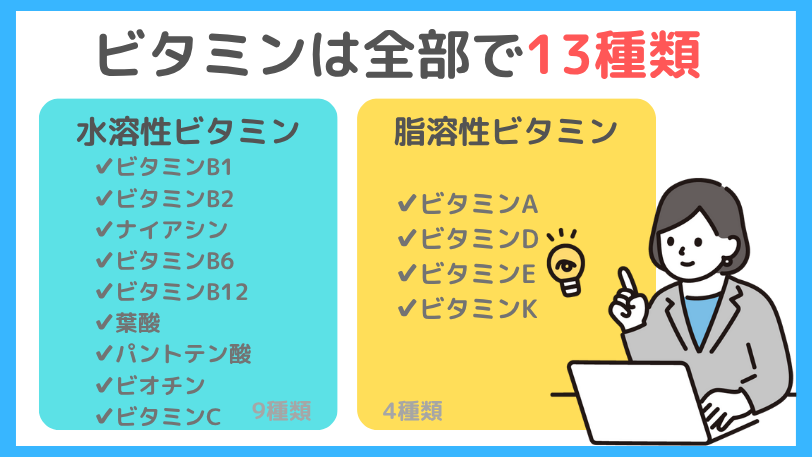

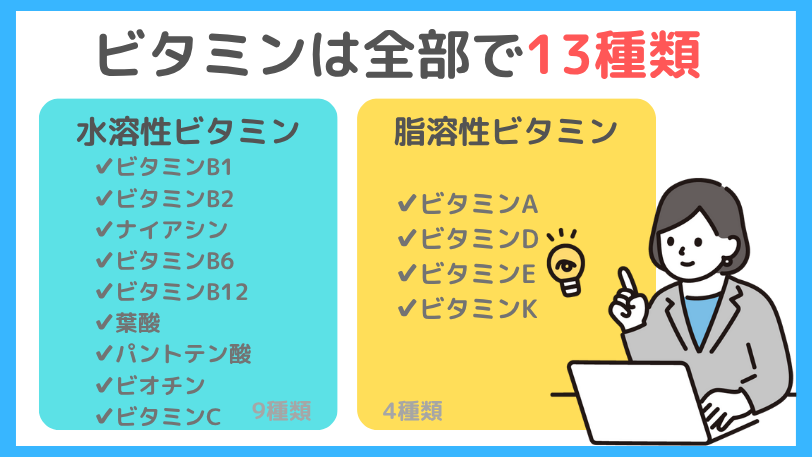

ビタミン(13種類)

┗ビタミンA / D / E / K

┗ビタミンB1 / B2 / B6 / B12 / C

┗ナイアシン/パントテン酸/ビオチン/葉酸

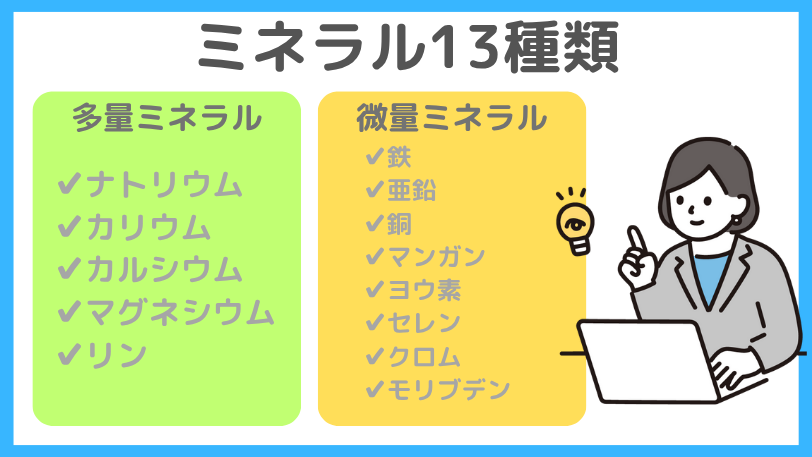

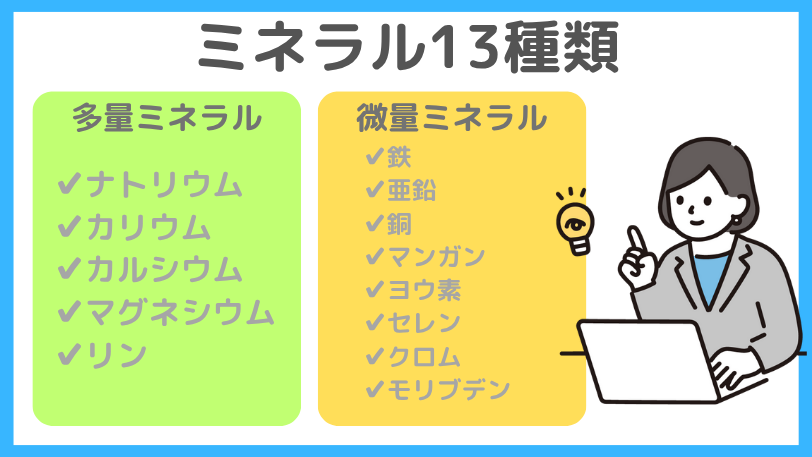

ミネラル(13種類)

┗ナトリウム / カリウム / カルシウム / マグネシウム

┗リン / 鉄 / 亜鉛 / 銅 / マンガン

┗ヨウ素 / セレン / クロム / モリブデン

これらの栄養素はどれも体にとって欠かせない存在で、それぞれに異なる役割や必要量があります。

もっと詳しく【五大栄養素とは】

1日に必要な栄養素の求め方

ここからは、1日に必要な栄養素の求め方を項目ごとにわかりやすく解説していきます。

日本人の食事摂取基準(2025年版)をもとに解説しています。一部を引用・要約して掲載していますが、正確な情報は公式資料をご参照ください。

栄養素の必要量は、基本的に性別・年齢・身体活動レベルなどによって変わりますが、実はすべての栄養素を細かく計算する必要はありません。

実際に、個人に合わせて計算が必要になる栄養素は、主に▼以下の4つです。

- エネルギー

- たんぱく質

- 脂質(脂質全体・飽和脂肪酸)

- 炭水化物

これらは人によって必要量が異なるため、性別・年齢・体重・活動量をもとに計算する必要があります。

一方、ビタミン・ミネラルなどの栄養素は、年齢と性別によって基準値が定められているため、必要量の算出に身体活動量の影響を受けません。そのため、該当する基準値を参照するだけでOKです。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま栄養素の種類は多いため、必要に応じて、気になる栄養素の項目へ飛んで確認してくださいね。

用語説明

栄養素には、それぞれ設定された基準量がありますが、その目的によって呼び方が異なります。

推奨量:ほとんどの人(約97〜98%)が不足しないとされる量

目安量:栄養状態を維持するのに十分と考えられる量

目標量:生活習慣病の予防などを目的とした量

記事内では、どの基準かを明記していますが、細かくは気にしなくてもOKです。

エネルギーの求め方

1日に必要なエネルギー量は、以下の式で求めることができます。

体重(kg) × エネルギー係数(kcal/kg)= 1日の総エネルギー(kcal)

この「エネルギー係数」は、性別・年齢・身体活動レベルによって異なります。

身体活動レベルとは、日常生活でどれくらい体を動かしているかを示す目安です。

下の中から、もっとも近いものを選んでください。

| 身体活動レベル | 内容 |

| 低い | 1日の大半が座って過ごすなど、静的な活動が中心の人 |

| 普通 | デスクワーク中心でも、通勤や買い物、家事、軽い運動などを日常的に行っている人 |

| 高い | 立ち仕事や体を動かす仕事に従事している、または運動習慣がある人 |

身体活動レベルを用いて、以下の表から、エネルギー係数を判断します。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例えば、【35歳/男性/身体活動レベル普通/体重60kg】であれば、エネルギー係数「39.4」を使います。

この数値に体重を掛けると1日のエネルギー量が出てきます。

体重60kg × 39.4=2364kcal

この2,364kcalが、現在の体重を維持するための1日のエネルギー量になります。

もっと詳しくはこちら【1日のカロリーの求め方】

三大栄養素の求め方

エネルギー量がわかったら、次に三大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物)をどれくらい摂ればよいかを求めていきましょう。

実は、三大栄養素には推奨量があるものもありますが、ここでは「あなたに合った必要量」を知るために、計算で導き出す方法を紹介します。

個別に計算することで、より正確な数値を出すことができます。

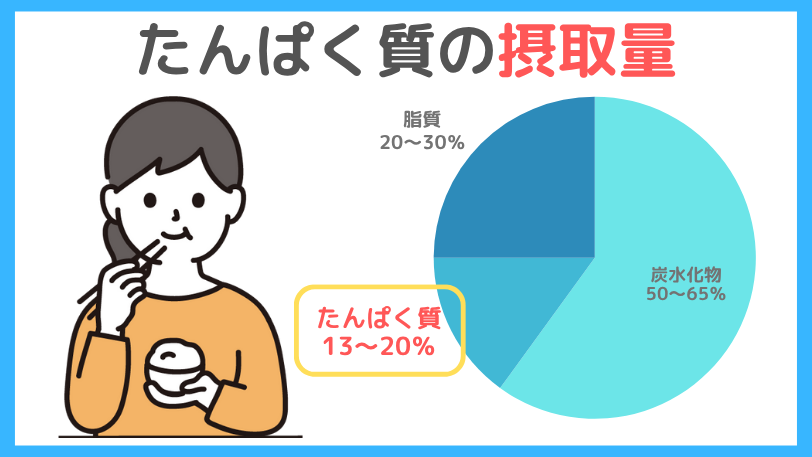

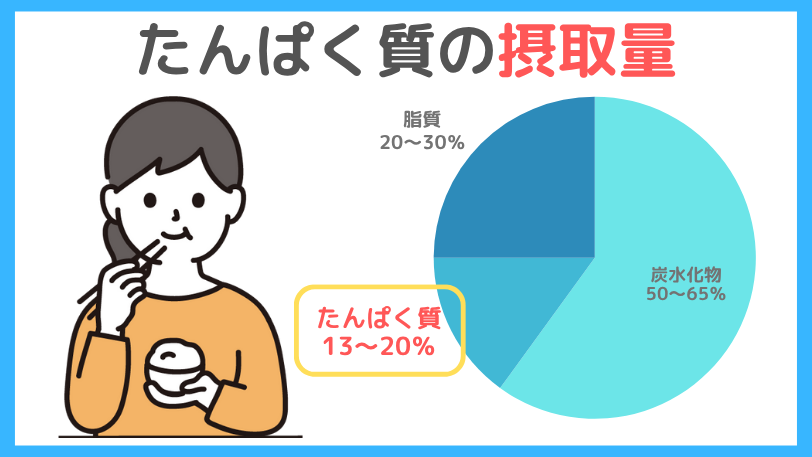

たんぱく質の求め方

たんぱく質の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

比率は、年齢・性別に応じて以下の通り。(目標量)

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 13~20% | 13~20% |

| 30~49歳 | 13~20% | 13~20% |

| 50~64歳 | 14~20% | 14~20% |

| 65~74歳 | 15~20% | 15~20% |

| 75歳以上 | 15~20% | 15~20% |

具体的なたんぱく質の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×たんぱく質比率÷ 4 (※)= 必要なたんぱく質量(g)

※ここで「4」で割る理由は、たんぱく質1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:30歳女性、1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限13% → 2000 × 0.13 ÷ 4 = 65g

- 上限20% → 2000 × 0.20 ÷ 4 = 100g

この場合、65〜100gの範囲がたんぱく質量の目安となります。

もっと詳しくはこちら【たんぱく質の求め方】

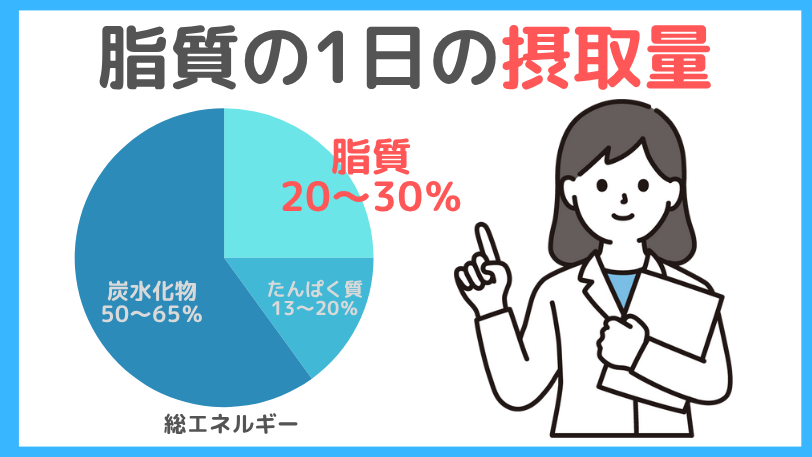

脂質の求め方

脂質の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

具体的な脂質の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×脂質比率÷ 9 (※)= 必要な脂質量(g)

※ここで「9」で割る理由は、脂質1gあたりのエネルギー量が9kcalとされているためです。

例えば、1日の総エネルギー摂取量が2,000kcalの場合、以下の通り。

2,000kcal × 20~30% = 400~600kcal

脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを持っているため、これをグラムに換算すると。

400~600kcal ÷ 9kcal/g = 約44~66g

つまり、1日2000kcalの人は、約44~66gの脂質量が目安となります。

もっと詳しくはこちら【脂質の1日の必要量】

飽和脂肪酸の求め方

飽和脂肪酸とは、脂質に含まれる成分のひとつです。飽和脂肪酸は肥満や生活習慣病のリスクを持っている摂取を控えたい栄養素です。

具体的な飽和脂肪酸の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×飽和脂肪酸比率÷ 9= 飽和脂肪酸の量(g)

例えば、1日に2,000kcalを摂取する場合、以下の通り。

2,000kcal × 7% = 140kcal

脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを持つため、グラムに換算すると、

140kcal ÷ 9kcal/g ≒ 約16g

つまり、1日2000kcalの人は、約16g以下が飽和脂肪酸の目安になります。

飽和脂肪酸について知りたい方はこちら【脂質の1日の必要量】

n-6系脂肪酸の求め方

n-6系脂肪酸は脂質に含まれる成分のひとつで、体内で合成できないため必須の栄養素です。

n-6系脂肪酸は、年齢と性別で設定されているため、以下の量を参考にしてください。

| n-6系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 12g | 9g |

| 30~49歳 | 11g | 9g |

| 50~64歳 | 11g | 9g |

| 65~74歳 | 10g | 9g |

| 75歳以上 | 9g | 8g |

※目安量を記載しています。

n-6系脂肪酸について知りたい方はこちら【脂質の1日の必要量】

n-3系脂肪酸の求め方

n-3系脂肪酸は脂質の一種で、体内で合成できないため、必須脂肪酸に分類されます。

n-3系脂肪酸は、年齢と性別で設定されているため、以下の量を参考にしてください。

| n-3系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 2.2g | 1.7g |

| 30~49歳 | 2.2g | 1.7g |

| 50~64歳 | 2.3g | 1.9g |

| 65~74歳 | 2.3g | 2.0g |

| 75歳以上 | 2.3g | 2.0g |

※目安量を記載しています。

n-3系脂肪酸について知りたい方はこちら【脂質の1日の必要量】

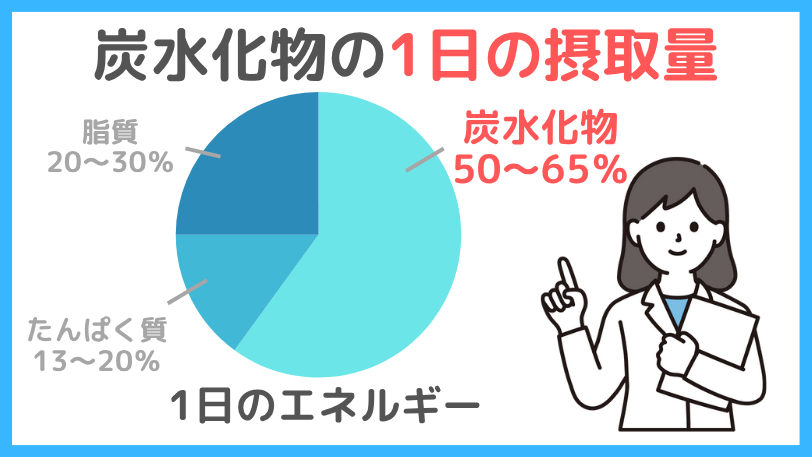

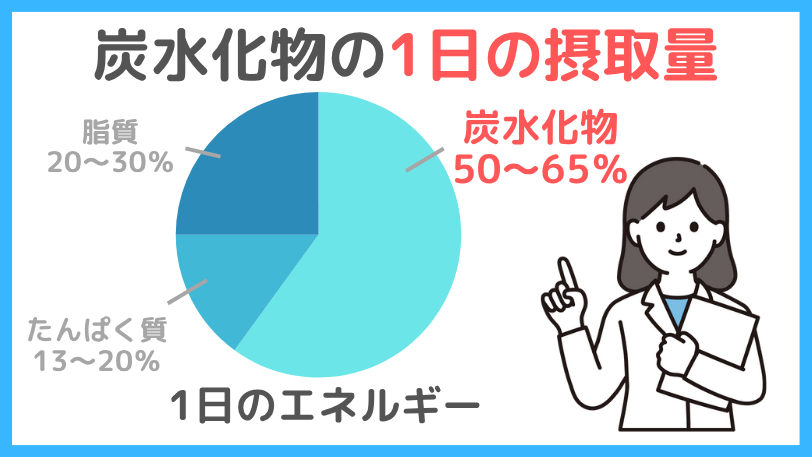

炭水化物の求め方

炭水化物の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

具体的な炭水化物量の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×炭水化物比率÷ 4 (※)= 必要な炭水化物量(g)

※ここで「4」で割る理由は、炭水化物1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限50% → 2000 × 0.5 ÷ 4 = 250g

- 上限65% → 2000 × 0.65 ÷ 4 = 325g

この場合、250〜325gの範囲が炭水化物量の目安となります。

もっと詳しくこちら【炭水化物の1日の必要量】

食物繊維の求め方

食物繊維は、炭水化物の一部で、消化吸収されず大腸まで届くのが特徴です。

1日の摂取量は、エネルギー量には関係なく、年齢と性別によって基準が設定されています。

| 食物繊維 | 男性(g) | 女性(g) |

| 18~29歳 | 20以上 | 18以上 |

| 30~49歳 | 22以上 | 18以上 |

| 50~64歳 | 22以上 | 18以上 |

| 65~74歳 | 21以上 | 18以上 |

| 75歳以上 | 20以上 | 17以上 |

なお、摂取基準は上記のとおりですが、健康へのさらなる効果を期待する場合は、1日あたり少なくとも25g以上の摂取が望ましいとも考えられています。

ビタミンの求め方

ビタミンは全部で13種類あり、それぞれ年齢と性別に応じて必要量が定められています。

個人の体格や活動量による差は考慮されていないため、該当する年齢・性別の基準値を参考にしてください。

ビタミンA(µgRAE/日)

| ビタミンA | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 850 | 650 |

| 30~49歳 | 900 | 700 |

| 50~64歳 | 900 | 700 |

| 65~74歳 | 850 | 700 |

| 75歳以上 | 800 | 650 |

※推奨量を記載しています。

ビタミンD(µg/日)

| ビタミンD | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 9.0 | 9.0 |

| 30~49歳 | 9.0 | 9.0 |

| 50~64歳 | 9.0 | 9.0 |

| 65~74歳 | 9.0 | 9.0 |

| 75歳以上 | 9.0 | 9.0 |

※目安量を記載しています。

ビタミンE(mg/日)

| ビタミンE | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 6.5 | 5.0 |

| 30~49歳 | 6.5 | 6.0 |

| 50~64歳 | 6.5 | 6.0 |

| 65~74歳 | 7.5 | 7.0 |

| 75歳以上 | 7.0 | 6.0 |

※目安量を記載しています。

ビタミンK(µg/日)

| ビタミンK | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 150 | 150 |

| 30~49歳 | 150 | 150 |

| 50~64歳 | 150 | 150 |

| 65~74歳 | 150 | 150 |

| 75歳以上 | 150 | 150 |

※目安量を記載しています。

ビタミンB1(mg/日)

| ビタミンB1 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 1.1 | 0.8 |

| 30~49歳 | 1.2 | 0.9 |

| 50~64歳 | 1.1 | 0.8 |

| 65~74歳 | 1.0 | 0.8 |

| 75歳以上 | 1.0 | 0.7 |

※推奨量を記載しています。

ビタミンB2(mg/日)

| ビタミンB2 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 1.6 | 1.2 |

| 30~49歳 | 1.7 | 1.2 |

| 50~64歳 | 1.6 | 1.2 |

| 65~74歳 | 1.4 | 1.1 |

| 75歳以上 | 1.4 | 1.1 |

※推奨量を記載しています。

ナイアシン(mgNE/日)

| ナイアシン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 15 | 11 |

| 30~49歳 | 16 | 12 |

| 50~64歳 | 15 | 11 |

| 65~74歳 | 14 | 11 |

| 75歳以上 | 13 | 10 |

※推奨量を記載しています。

ビタミンB6(mg/日)

| ビタミンB6 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 1.5 | 1.2 |

| 30~49歳 | 1.5 | 1.2 |

| 50~64歳 | 1.5 | 1.2 |

| 65~74歳 | 1.4 | 1.2 |

| 75歳以上 | 1.4 | 1.2 |

※推奨量を記載しています。

ビタミンB12(µg/日)

| ビタミンB12 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 4.0 | 4.0 |

| 30~49歳 | 4.0 | 4.0 |

| 50~64歳 | 4.0 | 4.0 |

| 65~74歳 | 4.0 | 4.0 |

| 75歳以上 | 4.0 | 4.0 |

※目安量を記載しています。

葉酸(µg/日)

| 葉酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 240 | 240 |

| 30~49歳 | 240 | 240 |

| 50~64歳 | 240 | 240 |

| 65~74歳 | 240 | 240 |

| 75歳以上 | 240 | 240 |

※推奨量を記載しています。

パントテン酸(mg/日)

| パントテン酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 6 | 5 |

| 30~49歳 | 6 | 5 |

| 50~64歳 | 6 | 5 |

| 65~74歳 | 6 | 5 |

| 75歳以上 | 6 | 5 |

※目安量を記載しています。

ビオチン(µg/日)

| ビオチン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 50 | 50 |

| 30~49歳 | 50 | 50 |

| 50~64歳 | 50 | 50 |

| 65~74歳 | 50 | 50 |

| 75歳以上 | 50 | 50 |

※目安量を記載しています。

ビタミンC(mg/日)

| ビタミンC | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 100 | 100 |

| 30~49歳 | 100 | 100 |

| 50~64歳 | 100 | 100 |

| 65~74歳 | 100 | 100 |

| 75歳以上 | 100 | 100 |

※推奨量を記載しています。

ミネラルの求め方

ミネラルは全部で13種類あり、それぞれ年齢と性別に応じて必要量が定められています。

個人の体格や活動量による差は考慮されていないため、該当する年齢・性別の基準値を参考にしてください。

ナトリウム

ナトリウムは、食塩相当量で定められています。

| 食塩相当量 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

| 30~49歳 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

| 50~64歳 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

| 65~74歳 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

| 75歳以上 | 7.5g未満 | 6.5g未満 |

※目標量を記載しています。

カリウム(mg/日)

| カリウム | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 3,000以上 | 2,600以上 |

| 30~49歳 | 3,000以上 | 2,600以上 |

| 50~64歳 | 3,000以上 | 2,600以上 |

| 65~74歳 | 3,000以上 | 2,600以上 |

| 75歳以上 | 3,000以上 | 2,600以上 |

※目標量を記載しています。

カルシウム(mg/日)

| カルシウム | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 800 | 650 |

| 30~49歳 | 750 | 650 |

| 50~64歳 | 750 | 650 |

| 65~74歳 | 750 | 650 |

| 75歳以上 | 750 | 650 |

※推奨量を記載しています。

マグネシウム(mg/日)

| マグネシウム | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 340 | 280 |

| 30~49歳 | 380 | 290 |

| 50~64歳 | 370 | 290 |

| 65~74歳 | 350 | 280 |

| 75歳以上 | 330 | 270 |

※推奨量を記載しています。

リン(mg/日)

| リン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 1,000 | 800 |

| 30~49歳 | 1,000 | 800 |

| 50~64歳 | 1,000 | 800 |

| 65~74歳 | 1,000 | 800 |

| 75歳以上 | 1,000 | 800 |

※目安量を記載しています。

鉄(mg/日)

| 鉄 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 7.0 | 10.0(6.0) |

| 30~49歳 | 7.5 | 10.5(6.0) |

| 50~64歳 | 7.0 | 10.5(6.0) |

| 65~74歳 | 7.0 | 6.0 |

| 75歳以上 | 6.5 | 5.5 |

※推奨量を記載しています。

女性は、月経なしの量を()内に記載しています。

亜鉛(mg/日)

| 亜鉛 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 9.0 | 7.5 |

| 30~49歳 | 9.5 | 8.0 |

| 50~64歳 | 9.5 | 8.0 |

| 65~74歳 | 9.0 | 7.5 |

| 75歳以上 | 9.0 | 7.0 |

※推奨量を記載しています。

銅(mg/日)

| 銅 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 0.8 | 0.7 |

| 30~49歳 | 0.9 | 0.7 |

| 50~64歳 | 0.9 | 0.7 |

| 65~74歳 | 0.8 | 0.7 |

| 75歳以上 | 0.8 | 0.7 |

※推奨量を記載しています。

マンガン(mg/日)

| マンガン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 3.5 | 3.0 |

| 30~49歳 | 3.5 | 3.0 |

| 50~64歳 | 3.5 | 3.0 |

| 65~74歳 | 3.5 | 3.0 |

| 75歳以上 | 3.5 | 3.0 |

※目安量を記載しています。

ヨウ素(μg/日)

| ヨウ素 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 140 | 140 |

| 30~49歳 | 140 | 140 |

| 50~64歳 | 140 | 140 |

| 65~74歳 | 140 | 140 |

| 75歳以上 | 140 | 140 |

※推奨量を記載しています。

セレン(μg/日)

| セレン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 30 | 25 |

| 30~49歳 | 35 | 25 |

| 50~64歳 | 30 | 25 |

| 65~74歳 | 30 | 25 |

| 75歳以上 | 30 | 25 |

※推奨量を記載しています。

クロム(μg/日)

| クロム | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 10 | 10 |

| 30~49歳 | 10 | 10 |

| 50~64歳 | 10 | 10 |

| 65~74歳 | 10 | 10 |

| 75歳以上 | 10 | 10 |

※目安量を記載しています。

モリブデン(μg/日)

| モリブデン | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 30 | 25 |

| 30~49歳 | 30 | 25 |

| 50~64歳 | 30 | 25 |

| 65~74歳 | 30 | 25 |

| 75歳以上 | 25 | 25 |

※推奨量を記載しています。

実際にバランスよく栄養素をとるには?「バランスの良い食事」

1日に必要な栄養素の基準についてご紹介しましたが、では実際にそれらをバランスよく摂るにはどうすればよいのでしょうか?

すべての栄養素を毎回細かく計算して食事をするのは、日常生活の中ではなかなか難しいものです。

しかし、「バランスの良い食事」を意識することで、自然と栄養素をまんべんなく摂取することができます。

バランスの良い食事とは?

バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜がそろった食事のことです。

それぞれの具体的な食べ物は▼以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ごはん・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉類・魚類・卵類・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

詳しくはこちら【バランスの良い食事とは】

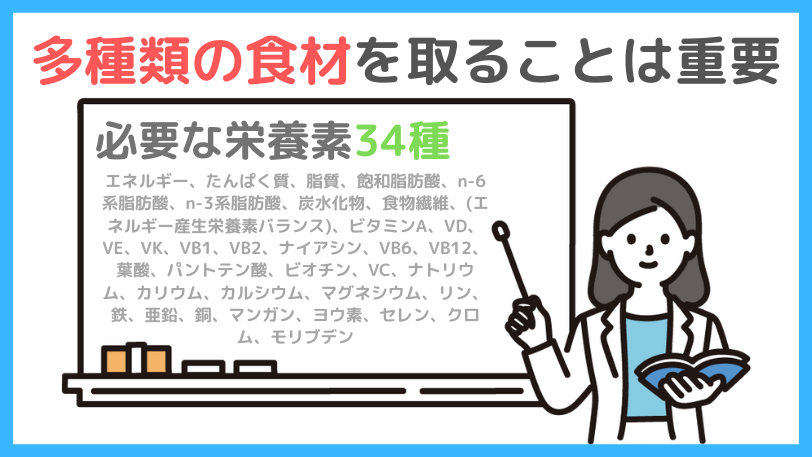

食材の「種類」を増やすことも大切

さらに、使う食材の「種類」を多くすることも、栄養バランスを整えるうえで重要です。

かつては「1日30品目を目指しましょう」と言われていましたが、現在はその数字にこだわる必要はないとされています。

それでも、「より多くの食材を取り入れること」が大切であるという考え方は、今も変わっていません。

いろいろな食材を少しずつ取り入れることで、偏りのない食事に近づけます。

毎日の食事で、食材のバリエーションも意識してみましょう。

詳しくはこちら【1日30品目について】

まとめ:バランスの良い食事で栄養素をしっかりと

この記事では、「1日に必要な栄養素の種類」と「その求め方」について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 1日に必要な栄養素は日本人の食事摂取基準(2025年版)で定められている

- 1日に必要な栄養素は全部で34種類

- 年齢・性別・体重・身体活動レベルによって必要量が変わる

- これらの栄養素は、バランスの良い食事を意識することで自然に摂取できる

1日に必要な栄養素を把握しておくことは、これからの食生活を見直す上で大きなヒントになります。

とはいえ、毎食すべての栄養素を細かく管理するのは現実的ではありません。

だからこそ、主食・主菜・副菜がそろった「バランスの良い食事」を基本にすることが大切です。

無理なく、必要な栄養素を取り入れていきましょう。

参考文献(2025年7月14日参照)