- 大豆って体にいいの?

- どの大豆製品が栄養豊富なの?

- 健康的な食べ方が知りたい

そんな疑問をお持ちではありませんか?

大豆は「畑の肉」と呼ばれるほど、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどを豊富に含む栄養価の高い食品です。

しかし、豆腐・納豆・きなこ・豆乳など、大豆製品にはさまざまな種類があり、それぞれに含まれる栄養素や期待できる健康効果も異なります。

実際、大豆や大豆製品がどういう効果があるのか、取り入れ方が分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、管理栄養士の視点から、大豆の基本的な栄養成分と、大豆製品ごとの特徴や効果的な摂り方についてわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「あまり大豆を意識してこなかった」という方、ぜひ最後までご覧ください。

大豆の主要な栄養とその健康効果

大豆には、私たちの健康を支えるさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

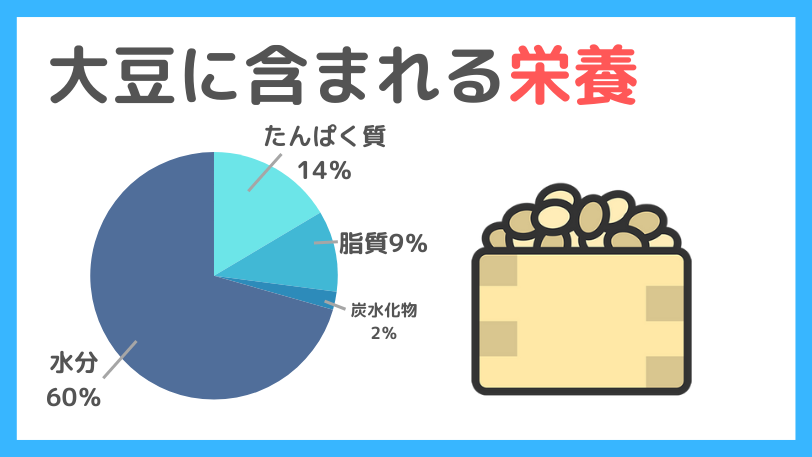

主な成分は以下の通りです(国産ゆで)。

- たんぱく質:約14%

- 脂質:約9%

- 炭水化物:約2%

- 水分:約60%

大豆は種類がいくつかあり、次の通りです。

黄大豆・・・最も一般的な大豆で、味噌・醤油・豆腐・納豆など多くの加工品に使われる。

青大豆・・・緑色の大豆。煮豆や和菓子の材料としてよく使われる。

黒大豆・・・皮が黒く、中は黄色い大豆。おせち料理の煮豆などに使われる。

それぞれの栄養の違いは以下の通り。「国産ゆで」の栄養価です。

| 黄大豆 | 青大豆 | 黒大豆 | |

| エネルギー(kcal) | 163 | 145 | 155 |

| たんぱく質(g) | 14.1 | 13.8 | 13.8 |

| 脂質(g) | 9.2 | 7.5 | 8.5 |

| 炭水化物(g) | 1.5 | 1.5 | 1.6 |

| 食物繊維(g)※ | 8.5 | 8.0 | 7.9 |

| カルシウム(mg) | 79 | 69 | 55 |

| マグネシウム(mg) | 100 | 66 | 64 |

| 鉄(mg) | 2.2 | 1.8 | 2.6 |

| ビタミンB1(mg) | 0.17 | 0.13 | 0.14 |

| 食塩(g) | 0 | 0 | 0 |

※食物繊維はAOAO.2011.25法

大豆の種類によって栄養価に大きな違いはありません。よく見る黄大豆は、特に食物繊維、カルシウム、マグネシウム、ビタミンB1が豊富に含まれており、栄養価が高いです。

黒大豆は、鉄分が多く含まれており、鉄を摂りたい方におすすめです。

大豆で注目したい栄養素は以下の通り。

- たんぱく質

- 食物繊維

- カルシウム

- 鉄

- ビタミンB1

- イソフラボン

たんぱく質

大豆には、たんぱく質が豊富に含まれています。

たんぱく質は、筋肉や臓器、皮膚、髪など、私たちの体のあらゆる組織をつくる重要な栄養素で、健康な体づくりには欠かせません。

中でも大豆のたんぱく質は、植物性でありながら必須アミノ酸をバランスよく含んでおり、植物性食品の中では特に質が高いとされています。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

食物繊維

大豆には食物繊維が多く含まれています。食物繊維には、腸内環境を整えて便秘を予防するほか、血糖値やコレステロールの上昇を抑える働きがあります。

食物繊維には「水溶性」と「不溶性」の2種類がありますが、大豆に多く含まれているのは不溶性食物繊維です。

不溶性食物繊維は腸を刺激して排便を促すため、腸の動きを活発にし、便通をサポートする効果が期待できます。

もっと詳しくはこちら【食物繊維とは】

カルシウム

大豆にはカルシウムも含まれています。カルシウムは、骨や歯を丈夫に保つのに欠かせない栄養素で、骨粗しょう症の予防にも役立つとされています。

「カルシウム=乳製品」というイメージが強いかもしれませんが、大豆や大豆製品も、それに次ぐ優れたカルシウム源です。

特に、牛乳をあまり摂らない方にとっては、意識的に取り入れたい食品のひとつです。

鉄

大豆には鉄も含まれています。鉄は赤血球の材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。不足すると貧血の原因となるため、特に女性や成長期の子どもにとって大切な栄養素です。

大豆に含まれる鉄は「非ヘム鉄」と呼ばれる植物性の鉄分で、動物性の鉄(ヘム鉄)に比べて吸収率がやや低いのが特徴です。

しかし、ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂ることで吸収率を高めることができます。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま例えば、大豆サラダにブロッコリーを加えたり、ピーマンと一緒に炒め物にしたりするのも効果的です!

もっと詳しく鉄分について

ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える働きがあり、疲労回復や神経の働きをサポートする大切な栄養素です。

大豆は、植物性食品の中ではビタミンB1を比較的多く含んでいるいます。日常の食事に取り入れることで効率よく補うことができます。

ビタミンについて詳しくはこちら【ビタミンとは】

イソフラボン

大豆には、イソフラボンというポリフェノールの一種が含まれています。イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きを持ち、更年期症状の緩和や骨の健康維持などが期待されています。

ただし、おおよその目安(アグリコンとして※)としては以下のとおりです。

| 100g当たり | イソフラボン含有量(㎎) |

| 大豆 | 140.4 |

| 豆腐 | 20.3 |

| きなこ | 266.2 |

| おから | 10.5 |

| 納豆 | 73.5 |

| 豆乳 | 24.8 |

※アグリコンとは、簡単に言うと、体に吸収されやすい形に変化したイソフラボンのことです。

その他

大豆には、以下のようなその他の栄養素も含まれています。

- サポニン:抗酸化作用があり、過酸化脂質の生成を抑制することで、老化や病気の予防に役立つ

- レシチン:脳の働きを活性化させるほか、血中コレステロールを調整し、血管壁への脂肪の蓄積を防ぐ

これらの成分も、健康維持に重要な役割を果たします。

大豆には、体に良い成分が豊富に含まれています。

大豆製品の種類と栄養比較

大豆製品は多くの種類があります。主なものは次の通り。

- 豆腐(木綿・絹)

- 厚揚げ

- 油揚げ

- がんもどき

- 凍り豆腐

- ゆば

- 納豆

- きな粉

- おから

- 豆乳

それぞれの栄養価の違いは以下の通りです。

| 100g当たり | 木綿豆腐 | 絹豆腐 | 厚揚げ | 油揚げ |

| エネルギー(kcal) | 73 | 56 | 143 | 377 |

| たんぱく質(g) | 6.7 | 5.3 | 10.3 | 23.0 |

| 脂質(g) | 4.5 | 3.2 | 10.7 | 31.2 |

| 炭水化物(g) | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |

| 食物繊維(g)※ | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 |

| カルシウム(mg) | 93 | 75 | 240 | 310 |

| 鉄(mg) | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 3.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |

| 食塩(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 100g当たり | がんもどき | 凍り豆腐 乾 | ゆば 生 | 納豆 |

| エネルギー(kcal) | 223 | 496 | 218 | 184 |

| たんぱく質(g) | 15.2 | 49.7 | 21.4 | 14.5 |

| 脂質(g) | 16.8 | 32.3 | 12.3 | 9.7 |

| 炭水化物(g) | 2.0 | 0.2 | 5.1 | 4.8 |

| 食物繊維(g)※ | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 9.5 |

| カルシウム(mg) | 270 | 630 | 90 | 91 |

| 鉄(mg) | 3.6 | 7.5 | 3.6 | 3.3 |

| ビタミンB1(mg) | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.13 |

| 食塩(g) | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 |

| 100g当たり | きなこ | おから 生 | 豆乳 |

| エネルギー(kcal) | 451 | 88 | 43 |

| たんぱく質(g) | 34.3 | 5.4 | 3.4 |

| 脂質(g) | 24.7 | 3.4 | 2.6 |

| 炭水化物(g) | 13.9 | 3.2 | 0.9 |

| 食物繊維(g)※ | 18.1 | 11.5 | 0.9 |

| カルシウム(mg) | 190 | 81 | 15 |

| 鉄(mg) | 8.0 | 1.3 | 1.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.11 | 0.03 |

| 食塩(g) | 0 | 0 | 0 |

豆腐は、厚揚げが特にたんぱく質、鉄分、カルシウムが豊富で栄養価が高いです。油揚げも栄養がありますが、脂質が多いため、摂りすぎには注意が必要です。

凍り豆腐は栄養価が高いですが、乾燥状態で比較しているため、水戻しすると栄養価はおおよそ1/5程度になります。備蓄にも便利なので、常備しておくことで上手に活用できます。

きなこは、食物繊維が豊富に含まれています。一度にたくさん食べるのは難しいですが、少しずつ取り入れることで、食物繊維を増やすことができます。

豆乳はカルシウムが意外と少ないため、牛乳の代わりに飲むとカルシウム摂取量が低くなりますが、イソフラボンが摂取できたり、カロリーが低いなどの利点もあります。

卵豆腐は「豆腐」という名前が入っているけど大豆製品ではないよ

大豆製品の摂り方の注意点

大豆製品は健康に良い食品ですが、摂取量や組み合わせには注意が必要な場合があります。

ここでは、大豆製品をより安心して取り入れるために、知っておきたいポイントをご紹介します。

大豆イソフラボンの過剰摂取に注意

大豆には、イソフラボンという成分が含まれています。これは女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きを持ち、骨粗しょう症の予防や更年期症状の緩和などに役立つとされています。

一方で、過剰に摂取すると乳がんの発症リスクに関係する可能性があるという研究報告もあります。ただし、これはまだ研究段階であり、明確な結論は出ていません。

こうした情報から「大豆製品は控えた方がよいのでは」と思う方もいるかもしれませんが、それは誤解です。むしろ、大豆製品をまったく摂らないより、適度に摂取する方が健康に有益であると報告されています。

農林水産省も、以下のように述べています。

もし、大豆イソフラボンによる悪影響を心配して大豆食品を食べることをやめてしまうと、大豆食品から得られる栄養成分も摂れなくなり、むしろ健康を損なう可能性もあります。

大豆製品は、食べないことの方が影響が大きいのです。

特に女性は、大豆をよく食べることで脳梗塞・心筋梗塞のリスクが低下したという研究結果もあります*1。

イソフラボンの安全な摂取量とは?

イソフラボンの安全な摂取量は、厳密には定められていません。食品安全委員会は目安として、体内で実際に利用される形(アグリコン換算)で1日あたり70~75mgを上限と示しています。

この数値は、「毎日欠かさず長期間摂取する場合の平均的な上限」であり、一時的に上限を超えたからといって、ただちに健康被害が出るというものではありません。

たとえば、木綿豆腐100gに含まれるイソフラボン(アグリコン換算)は約23mgです。つまり、300g以上の木綿豆腐を毎日継続的に食べ続けた場合に上限に近づくということになります。これは、日常的な食生活でそう簡単に超える量ではありません。

実際に、平成14年の国民栄養調査(厚生労働省)によると、15歳以上の日本人の平均的なイソフラボン摂取量は1日あたり約18mg(アグリコン換算)とされています。これは上限の約1/4にあたる量です。

ただし、大豆イソフラボンを関与成分とするサプリメントや特定保健用食品(トクホ)を利用する場合は、摂り過ぎには注意した方が良いでしょう。また納豆は1日1パックを目安にしておきましょう。

どんな食品であっても摂りすぎは逆に健康を害してしまう可能性があります。

納豆とワーファリンの相互作用

ワーファリンという薬を服用している方は、納豆との食べ合わせに注意が必要です。納豆にはビタミンKが多く含まれており、この成分がワーファリンの効果を弱めてしまう可能性があるためです。

ワーファリンは、脳梗塞、心筋梗塞、深部静脈血栓症、心房細動などによって血栓(血のかたまり)ができやすい方に処方される、血液をサラサラに保つ薬(抗凝固薬)です。

実際にワーファリンを服用している方は、医師や薬剤師からこの点について説明を受けていることが多いと思います。誤って納豆を食べてしまわないよう注意しましょう。

なお、納豆以外の大豆製品(豆腐、みそ、豆乳など)については、通常の食事量であれば問題ないとされています。

大豆製品をおいしく取り入れるコツ

大豆製品、1日にどれくらい摂れていますか?

大豆製品が健康に良いことは広く知られていますが、意識して摂らないと、十分な量を取れないことも多いでしょう。

栄養士が献立を立てる際に「食品構成表」という指標を活用します。大豆や大豆製品は、一般的に1日50~100gを目安に設定されることが多いです。食品構成表は、1日に摂取する食品の種類や量を決めるものです。

ここでは、日常の食事に大豆製品を上手に取り入れるコツをご紹介します。

朝食におすすめ

- ごはんと一緒に納豆をつける

- 冷ややっこを添える

- 牛乳の代わりに豆乳を飲む

- 味噌汁に豆腐や油揚げ・高野豆腐を入れる

- 豆乳スープにする

- ヨーグルトにきな粉をかける

- 牛乳にきな粉を混ぜる(きな粉ミルク)

- パンにきな粉とはちみつを塗る

昼食・夕食におすすめ

- 和え物に油揚げを加える

- サラダにゆで大豆や蒸し大豆をトッピングする

- 大豆ミートで炒め物やハンバーグを作る

- 味噌を使って野菜や肉を味噌焼きにする

- おからを使ってサラダや煮物にする

- 豆乳鍋にする

- 豆腐入りのハンバーグやナゲットを作る

- 高野豆腐の煮物を作る

その他の活用法(おやつなど)

- きな粉を使ったドーナツやクッキーを焼く

- 豆腐を使ってレアチーズケーキ風

- カフェオレの牛乳を豆乳にする

納豆は手軽にしっかり栄養を摂取できますが、苦手な方も多いですよね。豆腐やきなこなど、他にも豊富な選択肢があります。自分の好みに合ったものを取り入れてみてください。

できそうなものがあれば、1つでも実際に取り入れてみてください。

まとめ:大豆製品を積極的に取り入れよう

この記事では、大豆・大豆製品の栄養について解説しました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 大豆には体に良い成分が豊富に含まれている

- 大豆のたんぱく質は植物性の中でも良質

- 大豆の過剰摂取は気にしすぎなくてもOK

- 1日50~100gを目安に取り入れよう

大豆は、重要なたんぱく質源であり、乳製品に次ぐカルシウム源でもあります。

しかし、現代の日本人は大豆製品が不足していることが多いため、積極的に取り入れることをおすすめします。

ぜひ、ここでご紹介した大豆製品の取り入れ方を参考にしてみてください。

私自身も、きなこをもっと上手に取り入れていこうと思いました。