- ご飯ってちゃんと食べた方が良いの?

- 発芽玄米や雑穀って健康にいいの?

- ダイエットにご飯を抜くのはOK?

そんな疑問を感じたことはありませんか?

日本人なら多くの人が主食として当たり前に食べている「ご飯」ですが、近年では糖質制限や健康志向の流れから、悪者扱いされることも増えています。

でも実は、ご飯は私たちの体にとって欠かせない食べ物なんです。またご飯には多くの種類があり、何を選ぶかもとても重要です。

この記事では、管理栄養士の視点から「ご飯の栄養価」「メリット・デメリット」「ダイエット中の上手な食べ方」まで、わかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「ご飯=悪」と思って控えていた方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

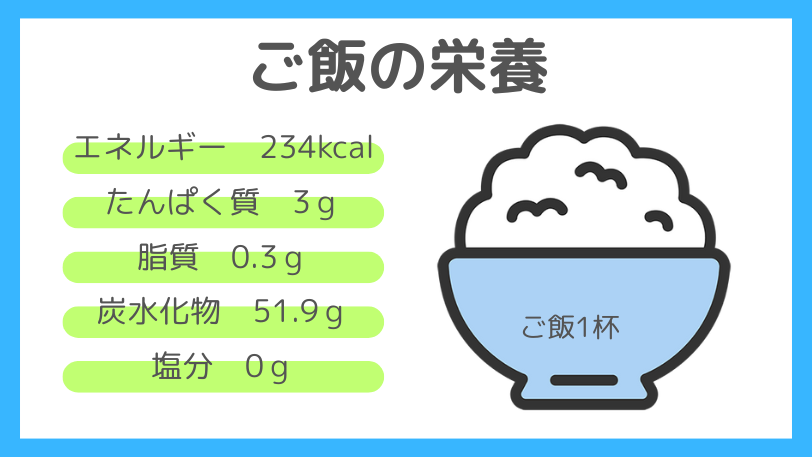

ご飯の基本的な栄養成分

ご飯は、体にとって欠かせないエネルギー源になる重要な食べ物です。

ご飯(白米)お茶碗一杯分の栄養価は以下の通り。栄養価は一部のみ抜粋しています。

| ご飯 お茶碗1杯(150g) | 栄養価 |

| エネルギー | 234kcal |

| たんぱく質 | 3g |

| 脂質 | 0.3g |

| 炭水化物 | 51.9g |

| カルシウム | 4.5mg |

| 鉄 | 0.15mg |

| ビタミンE | 微量 |

| ビタミンB1 | 0.03g |

| 食物繊維 | 2.25g(※0.45g) |

| 塩分 | 0g |

※プロスキー変法で算出した食物繊維量

ご飯はほとんどが炭水化物で、体を動かすための大切なエネルギー源になります。

ご飯を主食とすることで、必要なエネルギーを安定して補うことができます。

ご飯の種類

ご飯は基本的には白米(うるち米)のことをさすことが多いですが、その他にも以下のような種類があります。

- もち米

- インディカ米

- 胚芽米

- 玄米

- 発芽玄米

- 赤米

- 黒米

- 雑穀米

- 麦ごはん

もち米

もち米は、お餅やおこわ、赤飯などによく使われるお米で、粘り気が非常に強く、炊き上げるともちもちとした食感になるのが特徴です。また、含まれるでんぷんはアミロペクチン100%で構成されているため、消化吸収が早いという特性があります*2。

インディカ米

インディカ米は、細長い形のお米で、チャーハンなどに適しています。粘りが少なくパラパラした炊き上がりが特徴です。

胚芽米

胚芽米は玄米からぬか層を一部だけ除去し、胚芽を残したお米です。胚芽は芽を出す部分のため、栄養価が高くビタミンB郡やビタミンEが多く含まれています。玄米より食べやすいのが特徴です。

玄米

玄米は、ぬかや胚芽が残った精米していないお米のことです。食物繊維・ビタミン・ミネラルが白米より豊富です。やや硬いのでしっかり噛んで食べる必要があります。

発芽玄米

発芽玄米は、玄米を0.5〜1㎜ほど発芽させたお米です。玄米に比べて柔らかいため、食べやすいです。また、栄養成分が向上し、カルシウムなどのミネラルの吸収が酵素の活性化により改善されます。生活習慣病の予防に効果があるとされるGABAなどの成分が増加するとも言われています*3。

赤米

赤米は、古代米とも呼ばれています。外皮が赤褐色なのが特徴で、白米に少量混ぜて炊くとほんのり赤色にいろづきます。白米より食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富に含まれています。ポリフェノールのタンニンをふくむため、しぶみがあります。

黒米

黒米も、古代米の一種です。外皮が黒紫色で、白米に混ぜて炊くとご飯が紫色に染まります。白米より食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富に含まれています。抗酸化作用があるポリフェノールのアントシアニンが含まれているのも特徴です。

雑穀米

雑穀米は、白米にアワ・キビ・ヒエ・大麦など、さまざまな穀物をブレンドしたご飯です。含まれる雑穀の種類は商品によって異なりますが、どれも栄養価の高いものばかり。白米に比べて、食物繊維やミネラル、ビタミンが豊富に含まれており、毎日の食事に手軽に栄養をプラスできます。

麦ごはん

麦ごはんは、白米に大麦を混ぜて炊いたご飯です。ぷちぷちとした独特の食感が特徴で、噛みごたえがあるため、満腹感も得やすいです。白米に比べて食物繊維やビタミンB群、ミネラルが豊富に含まれています。さらに、大麦に含まれるβ-グルカンには、血中コレステロール正常化や食後血糖値の上昇抑制の効果があります*4。

ご飯の栄養価の比較

以下は、ご飯の栄養価を比較したものです。雑穀米は複数の穀物を組み合わせたもので、商品によって内容が異なるため、ここでは比較に含めていません。栄養価は一部のみ抜粋しています。

| ご飯 お茶碗1杯(150g) | エネルギー | 炭水化物 | 食物繊維(※) | ビタミンE | ビタミンB1 |

| ご飯(うるち米) | 234kcal | 51.9g | 2.25g(0.45g) | 微量 | 0.03mg |

| もち米 | 282kcal | 62.3g | -(0.6g) | 微量 | 0.045mg |

| インディカ米 | 276kcal | 62.9g | -(0.6g) | 0.15mg | 0.09mg |

| 胚芽米 | 238.5kcal | 51.8g | -(1.2g) | 0.6mg | 0.12mg |

| 玄米 | 228kcal | 48g | -(2.1g) | 0.75mg | 0.24mg |

| 発芽玄米 | 241.5kcal | 50.6g | -(2.7g) | 0.45mg | 0.2mg |

| 赤米 | 225kcal | 42.3g | 5.1g(-) | 0.9mg | 0.23mg |

| 黒米 | 225kcal | 42.3g | 5g(-) | 0.45mg | 0.21mg |

| 麦ごはん(3割) | 217kcal | 47.5g | 3.5g(-) | 微量 | 0.03mg |

※()内はプロスキー変法の食物繊維

ご飯の種類によって栄養価に違いがあることがわかります。中でも玄米はカロリーが比較的低く、食物繊維やビタミン類が豊富です。

胚芽米や発芽玄米もビタミンが多く含まれており、玄米よりも食べやすいため、毎日の主食として取り入れやすい選択肢です。

赤米や黒米もビタミン類や食物繊維を多く含みますが、単体で食べると風味や食感にクセがあるため、白米に混ぜて炊くのが一般的です。白米に混ぜることで食べやすくなり、栄養価の向上にもつながります。

白米はおいしくて親しみのある主食ですが、健康を意識するなら、栄養価の高い雑穀米や玄米類、麦ごはんなどをうまく組み合わせることがおすすめです。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま発芽玄米や雑穀は食物繊維・ビタミンが摂れ、美容と健康におすすめです!

食物繊維について

食物繊維の表示が2つあるのは、測定方法の違いがあるからです。

2020年の食品成分表の改訂により、食物繊維の測定方法が「プロスキー変法」から「AOAC 2011.25法」へと変更されました。現在は両方の測定法が混在している状況です。AOAC 2011.25法はプロスキー変法に比べて数値が高く出るため、異なる測定法同士で比較すると正確な判断ができません。

比較する際は、必ず同じ測定方法同士で行ってください。

ご飯のメリット・デメリット

ご飯を食べることには、体にとっていい影響を与える面もあれば、量や食べ方によっては良くない影響を与える面もあります。

ここでは、ご飯のメリット・デメリットを解説します。

ご飯のメリット3つ

ご飯には以下の3つの体にとってのメリットがあります。

- エネルギー源になる

- 消化が良い

- 塩分が無い

エネルギー源になる

ご飯の大きなメリットの一つは、優れたエネルギー源であることです。

私たち人間は、何もしていないときでも「基礎代謝」としてエネルギーを消費しています。日常生活のあらゆる動作はもちろん、食べ物を消化したり、眠っている間にもエネルギーは使われています。

そのエネルギーを効率よく補ってくれるのが、ご飯です。

消化が良い

ご飯のメリットの一つに、消化が良いという点があります。特に白米は粒が柔らかく、水分を多く含んでいるため、消化が早いです。

体調がすぐれないときや食欲がないときでも食べやすくおすすめです。

塩分が無い

ご飯のメリットの一つに、塩分を含まないことが挙げられます。

日本人は、国の調査で食塩摂取量が目標値を超えていることが報告されています*5。過剰な塩分摂取は、高血圧をはじめとする生活習慣病のリスクを高めるため、注意が必要です*6。

白米は塩分が含まれていないため、他の主食と比べ、安心して食べられる主食です。

ご飯のデメリット2つ

メリットが多いご飯ですが、実は食べ方や量によっては、デメリットもあることを覚えておく必要があります。

ご飯の主なデメリットは以下の2つです。

- 血糖値が上がりやすい

- 食べ過ぎると太りやすい

血糖値が上がりやすい

ご飯のデメリットの一つに、血糖値が上がりやすいことがあります。ご飯は炭水化物を多く含み、消化吸収が早いからです。

しかし、このデメリットは工夫次第で対策ができます。

血糖値の急上昇を抑えるためには、食物繊維を積極的に摂取することが効果的です*7。

例えば、▼以下の内容を取り入れてみましょう。

- 食事の最初に野菜を食べる

- ご飯の中でも玄米や雑穀米を選ぶなど。

実際に、発芽玄米を取り入れた結果、血糖値コントロールが改善した事例も報告されています*8。

血糖値が気になる方は、ご飯の食べ方を工夫するといいでしょう。

食べ過ぎると太りやすい

ご飯は食べ過ぎると太りやすいこともデメリットの1つになります。エネルギー源として非常に優れている分、カロリーを摂りすぎてしまいやすいからです。

ご飯は主食として優れていますが、適量を守ることが重要です。

ダイエット中でもご飯は食べた方が良い理由

ダイエットとなると、ご飯を一切食べないダイエットをしてしまう人が多いですが、ダイエット中であってもご飯は食べた方がいいです。

その理由は以下の通り。

- エネルギー不足になる

- 筋力低下の恐れがある

- 栄養バランスが悪くなる

エネルギー不足になる

ダイエット中であってもご飯をしっかり食べたほうが良い理由は、ご飯を抜くとエネルギー不足になりやすいからです。

炭水化物を極端に減らしてしまうと、体を動かすためのエネルギーが不足し、疲れやすくなったり、集中力が続かなくなったりすることがあります。

エネルギー自体は脂質やたんぱく質からも得ることはできますが、脳や神経組織、赤血球、腎尿細管、精巣、酸素が不足している骨格筋などは、ブドウ糖(炭水化物から作られる)を唯一のエネルギー源としています*10。

ブドウ糖が不足した場合、体はアミノ酸や脂肪を使ってエネルギーを補う「糖新生」や「ケトン体」の生成といった代謝機能を使って対応しますが、これらは体への負担につながる可能性もあります。

筋力低下の恐れがある

また、炭水化物を摂らない状態が続くと、筋力低下に繋がるおそれもあります。炭水化物の代わりに、体はたんぱく質や脂質を代わりのエネルギー源として使い始めるからです。

その結果、たんぱく質が本来の役割である筋肉などの材料として使われにくくなり、筋肉分解が進むことに繋がります。

実際に、以下のような報告もあります。

19名の肥満を有する成人を対象として,等カロリー(2000 kcal/day)の糖質制限食(P:F:C=20:50:30)及び脂質制限食(P:F:C=20:10:70)を6日間摂取させ,前後でエネルギー出納と3大栄養素の酸化を厳格に測定したクロスオーバー比較研究が報告された.(略)糖質制限食の方が体重は減るものの体脂肪の減少に乏しく,体たんぱく質が減少する傾向にあった.

筋力が減少すると、基礎代謝が落ち、痩せにくい体になってしまいます。

健康的に痩せるためには、ご飯からの適度なエネルギー補給が大切です。

栄養バランスが悪くなる

ご飯を抜くと、食事の栄養バランスが崩れやすくなります。

食事には、エネルギー産生栄養素バランス(PFCバランス)という考え方があります。これは、総エネルギーに対してたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)がそれぞれどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。

このPFCバランスは年齢や活動量によって異なりますが、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、成人の場合、▼以下の割合が目標として定められています。

- たんぱく質:13~20%

- 脂質:20~30%

- 炭水化物:50~65%

このバランスを守ることで、栄養素の偏りを防ぎ、生活習慣病の予防や健康維持につなげることができます。

バランスのよい食事の為にも、ご飯は必要です。

糖質制限ダイエットはかなり賛否があり、管理栄養士としては、おすすめしにくいダイエット法です。

もっと詳しく【PFCバランスとは】

ご飯と他の主食の比較

主食には、ご飯のほかにパンや麺などもあります。これまで日本人の主食は主にご飯でしたが、近年の食の欧米化に伴い、パンや麺を主食にすることが増えてきました。

ここでは、ご飯とその他の主食との違いについて比較しました。

▼ご飯・パン・麺の栄養価は以下の通りです。

| 100g当たり | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |

| ご飯(めし) | 156kcal | 2.0g | 0.2g | 34.6g | 0g |

| 食パン | 248kcal | 7.4g | 3.7g | 44.2g | 1.2g |

| パスタ(ゆで) | 150kcal | 5.3g | 0.7g | 28.5g | 1.2g |

| うどん(ゆで) | 95kcal | 2.3g | 0.3g | 19.5g | 0.3g |

| 中華麺(ゆで) | 133kcal | 4.8g | 0.5g | 25.2g | 0.2g |

| そば(ゆで) | 130kcal | 3.9g | 0.9g | 24.5g | 0g |

ご飯は、他の主食と比べて脂質や塩分が少ないです。

特に塩分については、パンや麺類に含まれているのに対し、ご飯は0gです。塩分を控えたい日本人にとって、ご飯は理想的な主食と言えます。

健康のためにも1日3食のうち、2食以上の主食をご飯にすることが望ましいです。

日本食が栄養バランスが良いとされるのは、主食がご飯だからです。

ご飯を食べるときの注意点

ご飯は主食として優れていることが分かりましたが、食べるときに注意したい点もあります。

注意点は以下の通りです。

- バランスの良い食事にする

- 食べる順番に注意する

- ご飯は適量を守る

バランスの良い食事にする

食事は、栄養のバランスを意識することが大切。ご飯が主食として優れていても、ご飯だけを食べるのでは栄養が偏ってしまい、健康的とは言えません。

特に、血糖値や体重増加が気になる方は、ご飯だけで食事を済ませるのは避けたいです。

バランスの良い食事とは、「主食・主菜・副菜」がそろっていることを指します。

▼具体的な食品は以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ご飯・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉・魚・卵・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

毎食、ご飯とともに、これらがそろった食事を心がけましょう。

食べる順番に注意する

ご飯を食べる際は、「食べる順番」にも気をつけたいです。取り入れたい食べる順番は、副菜 → 主菜 → 主食(ご飯)です。ご飯は一番最初に食べないようにしましょう。

この順番を意識する理由は、炭水化物を最初に食べてしまうと血糖値が急激に上昇しやすくなるためです。血糖値の変動が大きいと、将来的に生活習慣病のリスクが高まると言われています。

野菜などに含まれる食物繊維は、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあります。つまり、食物繊維を含む副菜を最初に食べることで、血糖値の急上昇を抑えることができるのです。

食べる順番を意識するだけでも、より健康的な食事につながります。

詳しくはこちら野菜から食べる効果

ご飯は適量を守る

ご飯を食べるときは、量にも注意が必要です。少なすぎるとエネルギーが不足し、多く食べすぎると体重増加の原因にもなります。

適量の目安は以下の通りです。

| ご飯の目安量 | |

| 成人男性 | 200~270g |

| 成人女性 | 160~230g |

この目安量は、食事バランスガイドを基に算出しました。年齢や活動量に応じて必要量は異なりますが、上記の分量が一般的な目安となります。

ただし、上記ご飯量には幅があるので具体的な分はに、以下のご飯量を参考にしてください。

| 1日のエネルギー量 | ご飯の1食分(目安) |

| 1600kcal | 170g |

| 1800kcal | 200g |

| 2000kcal | 220g |

| 2200kcal | 240g |

| 2400kcal | 260g |

私が病院食の献立作成をしていた際に、実際に提供していたご飯の量の目安です。1日の総摂取カロリーに応じています。

この目安を守ることで、食べ過ぎや不足を防ぐことができます。

まとめ:ご飯を食べて健康な食事にしよう

この記事では、管理栄養士の視点から「ご飯の栄養価」「メリット・デメリット」「ダイエット中の上手な食べ方」について解説しました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- ご飯は効率の良いエネルギー源

- 脂質や塩分が少なく、主食として最適

- 食べ方や量によって血糖値の上昇や体重増加につながることがある

- ダイエット中でもご飯は食べるべき

- 食事はバランスが大切

- 食べる順番や適量を意識する

ご飯は体にとって非常に重要な栄養源です。栄養学的には、完全にご飯を抜くことはおすすめできません。

ご飯にもさまざまな種類があります。健康に気を使う方は、玄米や雑穀米など栄養価の高いご飯を取り入れるのもおすすめ。

この機会にご飯の摂り方を見直してみてください。

私も日常的に雑穀米を取り入れています。

参考文献(2025年4月28日参照)

- *1:お米と健康・食生活|農林水産省

- *2:糖質制限よりもスローカロリーの実践|農畜産業振興機構

- *3:和田淑子・大越ひろ 編著 (2008). 『健康・調理の化学(第3版)-おいしさから健康へ-』. 第3版第3刷. 株式会社建帛社.

- *4:大麦βグルカンの機能性について|日本食生活学会誌 第26巻 第1号 3-6

- *5:令和5年国民健康・栄養調査結果の概要|厚生労働省

- *6:塩分の摂りすぎに注意|農林水産省

- *7:食物繊維の必要性と健康|厚生労働省

- *8:発芽玄米食摂取により、糖尿病コントロールが、劇的に改善された2型糖尿病の1例|第57回日本農村医学会学術総会

- *9:奥恒行・柴田克己 編著(2008).『基礎栄養学(改訂第2版)』.第2版第6刷発行.株式会社南江堂

- *10:日本人の食事摂取基準2025年版|厚生労働省