- カルシウムを摂るには牛乳を何杯飲めばいいの?

- 牛乳以外にカルシウムが摂れる食材は?

- カルシウムを効率よく摂る方法が知りたい!

そんな疑問を感じたことはありませんか?

カルシウムは、成長期の子どもから高齢の方まで、すべての年代で積極的に摂りたい大切な栄養素です。特に若い頃から十分にカルシウムを摂っておくことは、将来の骨粗しょう症の予防にもつながるといわれています。

結論から言うと、1日に必要なカルシウム量を摂るには牛乳3〜5杯分が目安になります。とはいえ、牛乳だけに頼るのはバランスの面でNG。カルシウムはさまざまな食材から無理なく摂るのが理想です。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、カルシウムの基本的な知識と、食事で上手に摂るためのコツをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

日々の食事でしっかりカルシウムを確保したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜカルシウムは必要なの?

そもそもなぜカルシウムは重要なのかご存知でしょうか。

カルシウムは、私たちの体を支える「骨」と「歯」をつくる主成分だからです。

体内のカルシウムの約99%は骨と歯に存在しており、成長期には骨を強く育てるため、大人になってからは骨密度を保つために、常に必要とされています。

残りの1%は血液や筋肉、神経に存在し、筋肉の収縮、心臓の動き、神経の伝達など生命維持に欠かせない働きにも関わっています。

ところが、日本人の多くがカルシウム不足と言われており、不足が続くと「骨がスカスカになる(骨粗しょう症)」リスクが高まります。特に女性や高齢者は注意が必要です。

カルシウムは体内でつくることができないため、毎日の食事からこまめに摂る必要があります。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま若いうちから意識しておくことが、将来の健康への大きな投資になります。

1日に必要なカルシウム量は?

カルシウムの1日の推奨摂取量は、年齢や性別によって異なります。

▼以下がカルシウムの推奨量です。10歳未満は省略しています。

| 年齢 | 男性(mg) | 女性(mg) |

| 10~11歳 | 700 | 750 |

| 12~14歳 | 1,000 | 800 |

| 15~29歳 | 800 | 650 |

| 30~74歳 | 750 | 650 |

| 75歳以上 | 750 | 600 |

特に成長期の子どもや、高齢者は、骨や体の健康を維持するためにしっかりと摂ることが大切です。

ただし、現実には多くの日本人がカルシウムの摂取量を満たせておらず、不足が問題視されています。

日本人のカルシウム摂取量の現状

以下は、国民健康・栄養調査で報告されている、日本人のカルシウム摂取量です。

| 年代 | 男性 | 女性 | ||||

| 推奨量(mg) | 摂取量(mg) | 達成率 | 推奨量(mg) | 摂取量(mg) | 達成率 | |

| 15~19歳 | 800 | 512 | 64% | 650 | 417 | 64% |

| 20~29歳 | 800 | 454 | 57% | 650 | 386 | 59% |

| 30~39歳 | 750 | 443 | 59% | 650 | 399 | 61% |

| 40~49歳 | 750 | 413 | 55% | 650 | 409 | 63% |

| 50~59歳 | 750 | 453 | 60% | 650 | 446 | 69% |

| 60~69歳 | 750 | 514 | 69% | 650 | 518 | 80% |

| 70~79歳 | 750 | 550 | 73% | 650 | 543 | 84% |

| 80歳以上 | 750 | 561 | 75% | 650 | 528 | 81% |

驚くことに、すべての年代でカルシウムの平均摂取量が推奨量を下回っています。

一方で、骨粗しょう症などカルシウム不足による影響が出やすい高齢者では、摂取率はやや高く、70〜80%程度を維持しています。とはいえ、全年代で不足傾向にあることに変わりはありません。

年齢に限らず、日々の食事から意識してカルシウムを摂取することが重要です。

必要なカルシウムを摂るには牛乳何杯飲めばいい?

カルシウムを摂るには、牛乳を何杯飲めば足りるの?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そのため、1日に必要なカルシウム量(650〜1000mg)を摂取するには、約600〜900mlの牛乳が必要です。

コップ1杯を200mlとすると、およそ3〜5杯分に相当します。

しかし、1日の必要量をすべて牛乳から摂るのはおすすめできません。

確かに牛乳はカルシウムの吸収率も高く、優れた食品ですが、飲みすぎるとエネルギーの摂りすぎや栄養の偏りにつながる恐れがあります。

どんなに栄養がある食品でも、そればかりに偏ってしまうのは逆効果。

食事から上手にカルシウムを摂る方法

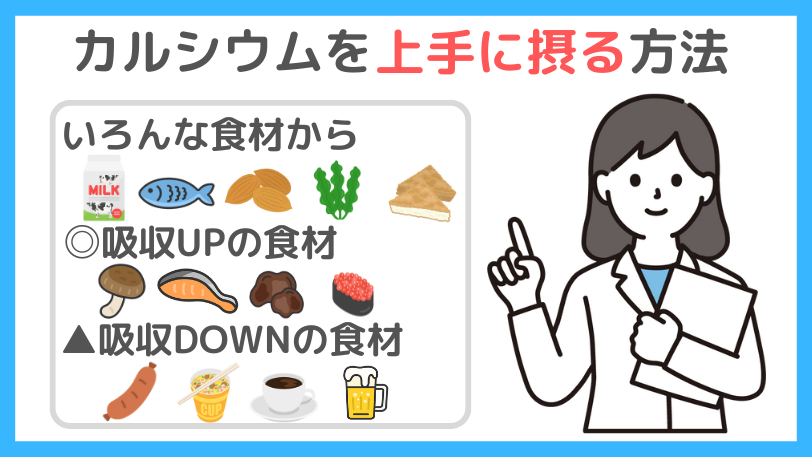

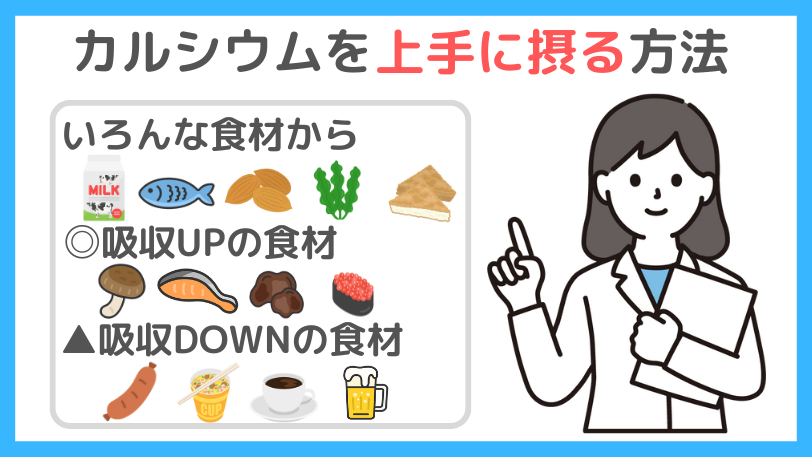

食事から上手にカルシウムを摂るには、以下の3つを意識することが大切です。

- いろいろな食材からとる

- 吸収率をあげる栄養素を意識

- 吸収率を下げる食材を控える

いろいろな食材から取り入れる

食事から効率よくカルシウムを摂取するには、ひとつの食材に偏らず、さまざまな食品を組み合わせて摂ることが大切です。

「この一品から大量に摂る」のではなく、カルシウムを多く含む食材を少しずつ組み合わせ、トータルでしっかり摂るイメージです。

カルシウムを多く含む主な食材は、以下のとおりです。

- 豆類

- 種実類

- 野菜

- 海藻類

- 魚介類

- 乳類

この中から、特にカルシウムが豊富な具体的な食材を次にご紹介します。

| 豆類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| 大豆/ゆで | 79 |

| きな粉 | 190 |

| 木綿豆腐 | 93 |

| 絹ごし豆腐 | 75 |

| 厚揚げ | 240 |

| 高野豆腐/水煮 | 150 |

| 納豆 | 91 |

豆類は、意外にもカルシウムの豊富な摂取源です。大豆製品は、カルシウムだけでなくたんぱく質も同時にとれるため、積極的に取り入れたい食材です。

| 種実類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| アーモンド/いり | 260 |

| ごま/いり | 1200 |

| ピスタチオ/味付 | 120 |

| ブラジルナッツ/味付 | 200 |

| ヘーゼルナッツ/味付 | 130 |

間食にナッツを取り入れることで、おやつからもカルシウムを摂ることができます。選ぶ際は、塩分の含まれていない素焼きタイプがおすすめです。

| 野菜類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| しろな/生 | 150 |

| かぶの葉/生 | 250 |

| ケール/生 | 220 |

| 小松菜/生 | 170 |

| 大葉/生 | 230 |

| 大根の葉/生 | 260 |

| 菜の花/生 | 160 |

| バジル/生 | 240 |

| パセリ/生 | 290 |

| 水菜/生 | 210 |

| モロヘイヤ/生 | 260 |

| よもぎ/生 | 180 |

| ルッコラ/生 | 170 |

野菜は一度にたくさん食べやすいため、効率的なカルシウムの摂取源になります。

| 海藻類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| 焼き海苔 | 280 |

| 刻み昆布 | 940 |

| 角寒天 | 660 |

| ひじき/乾 | 1000 |

| 乾燥わかめ | 830 |

海藻には意外にもカルシウムが多く含まれています。ただし、一度にたくさん摂るのは難しいため、例えば味噌汁にワカメや糸寒天を加えるなど、少しずつこまめに取り入れるのがおすすめです。

| 魚介類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| あゆ/生 | 270 |

| いかなご/生 | 500 |

| めざし/生 | 180 |

| 釜揚げしらす | 190 |

| うなぎ/生 | 130 |

| ししゃも/生 | 330 |

| 桜でんぶ | 300 |

| どじょう/生 | 1100 |

| わかさぎ/生 | 450 |

| しじみ/生 | 240 |

| はまぐり/生 | 130 |

| 桜エビ/素干し | 2000 |

魚は、骨ごと食べられる種類を選ぶとカルシウムを多く摂ることができます。また、しじみにもカルシウムが豊富に含まれているため、味噌汁に入れた際は、しじみ本体もしっかり食べるのがおすすめです。

| 乳類(100g当たり) | カルシウム含有量(mg) |

| 牛乳 | 110 |

| ヨーグルト | 120 |

| パルメザンチーズ | 1300 |

| プロセスチーズ | 630 |

| アイスクリーム | 130 |

乳製品は、カルシウムを摂取するうえで非常に優れた食品です。中でも牛乳は手軽に取り入れやすく、他の食材と比べてもカルシウムの吸収率が高いため、毎日欠かさず摂りたい食材です。

吸収率をあげる栄養素を意識

カルシウムを効率よく摂るには、カルシウムの吸収を助ける栄養素も一緒に摂ることが大切です。

実はカルシウムの吸収率は成人で約25~30%と低く、年齢や食品成分などさまざまな要因によって変わります。

特にビタミンDはカルシウムの吸収を促進する重要な栄養素です。カルシウムを十分に摂っていても、吸収率が良くないと十分な量を確保できません。

ビタミンDを多く含む食品には、以下のものがあります。

- きのこ

- 魚

特にビタミンDが豊富な具体的な食材を次にご紹介します。

| きのこ類(100g当たり) | ビタミンD含有量(μg) |

| きくらげ/乾 | 85.0 |

| 乾しいたけ | 17.0 |

| エリンギ/生 | 1.2 |

| まいたけ/生 | 4.9 |

キクラゲは、きのこ類の中でも特にビタミンDが豊富です。ビタミンDは日光に当たることで増えるため、天日干しされた乾燥きのこは効率よく摂取できておすすめです。

| 魚(100g当たり) | ビタミンD含有量(μg) |

| しらす干し/半乾燥品 | 61.0 |

| イクラ | 44.0 |

| くろかじき/生 | 38.0 |

| べにざけ/生 | 33.0 |

| まいわし/生 | 32.0 |

| しろさけ/生 | 32.0 |

| にしん/生 | 22.0 |

| うなぎ/生 | 18.0 |

| かわはぎ/生 | 43.0 |

| さんま/生 | 16.0 |

魚は種類によってビタミンDを豊富に含んでいるため、カルシウム摂取には欠かせない食材です。

吸収率を下げる食材を控える

カルシウムを効率よく摂るためには、カルシウムの吸収を妨げる栄養素を過剰に摂らないことも大切です。

カルシウムの吸収率を下げる可能性があるものには、以下のような成分があります*1。

- シュウ酸

- フィチン酸

- 食物繊維

- 過剰のリン

- 食塩

- アルコール

- カフェイン

ただし、これらすべてを避ける必要があるわけではありません。

たとえば食物繊維は、カルシウムの吸収に影響することもありますが、腸内環境を整えるなど健康にとって大切な役割もあるため、むしろ積極的に摂取したい栄養素です。

詳しくはこちら【食物繊維とは】。

そのため、現代の食生活で特に摂りすぎに注意したいのは、▼以下の4つ。

- リン(加工食品・インスタント食品・スナック菓子などに多い)

- 塩分

- アルコール

- カフェイン

これらは、普段の食生活で無意識に多く摂ってしまいやすい成分です。

特に、よくお酒を飲む人は、アルコールと一緒に、塩分の高い加工食品などを食べる機会も多いと思います。カルシウムの吸収が悪くなってしまう食生活になっている可能性が高いので要注意です。

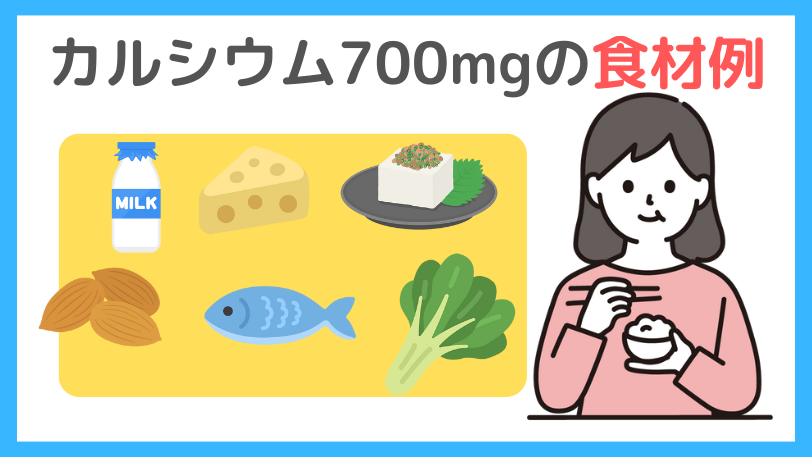

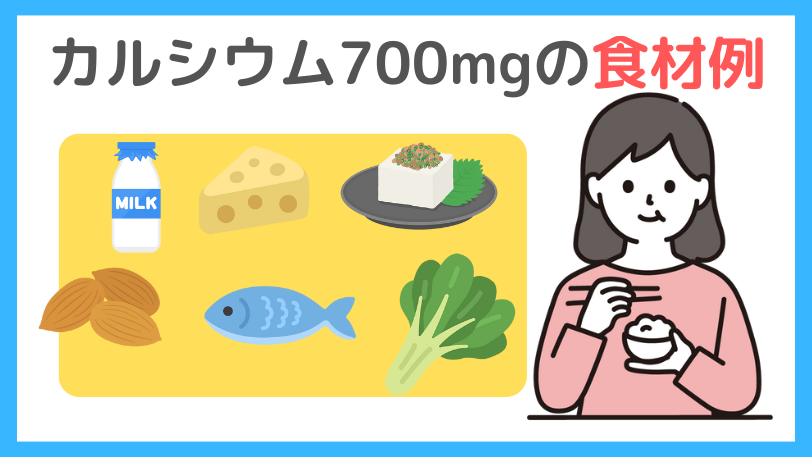

カルシウム700mgを摂れる食材組み合わせ例

実際にどんな食事をすれば、カルシウムをしっかり摂れるの?

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

手軽な食材の組み合わせで、無理なく摂取できます。

| 食材 | カルシウム(mg) | |

| 朝食 | トースト用チーズ1枚 牛乳1杯 | 321 |

| 昼食 | 冷奴(木綿豆腐⅓丁) | 93 |

| 間食 | アーモンド30g | 78 |

| 夕食 | ししゃも3尾 小松菜のお浸し | 300 |

| 合計 | 792 |

このように、乳製品・豆腐・小魚・青菜・ナッツなどをバランスよく組み合わせることで、1日700mg以上のカルシウムを無理なく摂ることができます。

ぜひ真似してカルシウムを上手に摂ってください。

まとめ:カルシウムをしっかり摂って健康な体を保とう

この記事では、カルシウムの基本的な知識と、食事で上手に摂るためのコツを解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- カルシウムは骨や歯を丈夫に保つために欠かせない栄養素

- 成人の1日の推奨摂取量は約650~800mg

- 日本人は全年代でカルシウムの摂取量が不足しがち

- 牛乳3~5杯で必要量を摂れるが、「牛乳だけ」に頼るのはNG

- 豆類、種実類、野菜、海藻、魚介類、乳製品など、さまざまな食品を組み合わせて摂るのが理想

- カルシウムの吸収を助けるビタミンD(魚・きのこ・日光など)も意識して摂取

- リン、塩分、アルコール、カフェインの過剰摂取はカルシウムの吸収を妨げるため注意が必要

カルシウムはすべての年代で意識して摂りたい栄養素です。

吸収率の高い牛乳はおすすめですが、牛乳だけに偏らず、バランスよくいろいろな食材から摂ることが大切です。

今日から意識してカルシウムをしっかり補給し、健康な体づくりを始めましょう!

参考文献(2025年7月28日参照)

- 日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

- *1:奥恒行・柴田克己(編集).基礎栄養学[改訂第2版].独立行政法人国立健康・栄養研究所(監修).東京:株式会社南江堂;2008年8月10日,第2版第6刷.

栄養価はすべて日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より引用しています。