- 牛乳ってカルシウム以外に何が入ってるの?

- 乳製品って太りやすい?

- 上手に取り入れる方法を知りたい!

こういった疑問を感じたことはありませんか?

牛乳といえば「カルシウムが豊富」というイメージが強いですが、実はそれだけではありません。

タンパク質やビタミン類など、健康に役立つ栄養素が含まれている優秀な食品です。

ヨーグルトやチーズなどの乳製品も、それぞれ異なる栄養や特徴があります。

ただし乳製品は、摂り方を間違えるとカロリーや脂質の摂りすぎにつながってしまうことも。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から「牛乳・乳製品に含まれる栄養」や「毎日うまく取り入れるコツ」についてわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

牛乳・乳製品を上手に利用したい人はぜひ最後まで見てください。

牛乳に含まれる栄養と効果

牛乳は、主に乳牛の乳のこと。乳製品は牛乳から作られる加工食品のことです。

牛乳は、カルシウムやたんぱく質・ビタミンなどが豊富に含まれています。

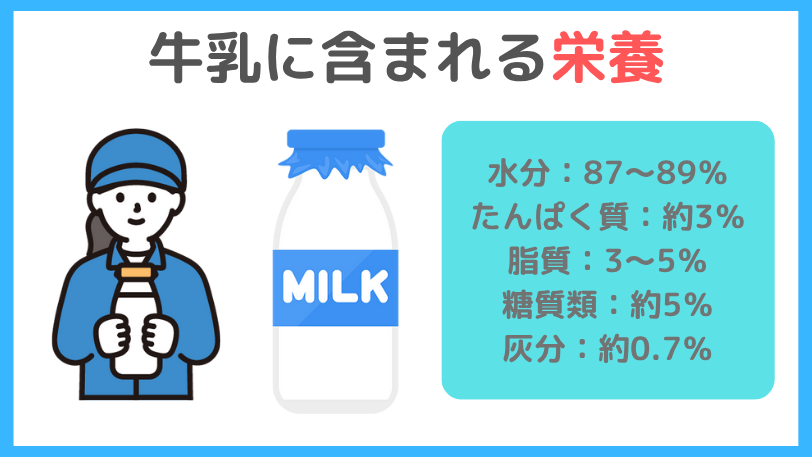

牛乳の主な成分は以下の通り*1。

- 水分:87~89%

- たんぱく質:約3%

- 脂質:3~5%

- 糖質類:約5%

- 灰分:約0.7%

「牛乳=カルシウム」というイメージが強いですが、それだけではありません。

牛乳の主な栄養素は以下の通り。

- カルシウム

- たんぱく質

- ビタミン類

- カリウム

カルシウム

カルシウムは、骨や歯の主な構成成分であり、特に成長期の子どもや骨密度が低下しやすい高齢者にとって欠かせない栄養素です。

牛乳の大きな特徴は、カルシウムの吸収率が高いことにあります。これは、牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)やカゼインホスホペプチド(CPP)といった成分が、カルシウムの吸収を助けてくれるためです。

実は「100gあたりのカルシウム量」で見ると、牛乳より多く含んでいる食品もあります。たとえば、素干しのさくらえびのカルシウム含量は100gあたり2000mg。

しかし、こうした食品は一度に多く食べることが難しく、カルシウムの十分量をとるのは簡単ではありません。

その点、牛乳は、1回に200mlなど比較的多くの量を手軽に飲めます。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま効率よくカルシウムを摂取でき、毎日に取り入れやすい点が、魅力です。

たんぱく質

牛乳には、私たちの体に欠かせないたんぱく質も含まれています。

たんぱく質は、筋肉・内臓・皮ふ・髪・ホルモン・酵素など、体のあらゆる構造や働きを支える重要な栄養素です。

牛乳に含まれるたんぱく質は、必須アミノ酸をバランスよく含んでいるのが特長で、アミノ酸スコアは満点の100。これは、体内で効率よく使われる「良質なたんぱく質」であることを意味します。

たんぱく質の含有量自体は、肉や魚と比べると多くはありません。しかし飲むだけで簡単に良質なたんぱく質が摂れるのは、牛乳の大きなメリットです。

忙しい朝や間食にも取り入れやすく、日々のたんぱく質摂取に役立ちます。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

ビタミン類

牛乳には、私たちの体の調子を整えるために欠かせないビタミン類も含まれています。

特に注目したいのが、ビタミンB₂とビタミンB12です。

ビタミンB₂

ビタミンB₂は、糖質・脂質・たんぱく質の代謝を助ける働きがあり、エネルギーを生み出すために不可欠な栄養素です。皮ふや粘膜の健康を保つ「美容ビタミン」とも呼ばれています。

ビタミンB12

ビタミンB12は、赤血球の生成を助け、神経の働きを正常に保つために欠かせない栄養素です。特に、貧血の予防や記憶力・集中力の維持などに関わっています。

牛乳は、ビタミン類の手軽な供給源として取り入れやすい食品です。

詳しくはこちら【ビタミンとは】

カリウム

牛乳には、カリウムも多く含まれています。

カリウムは、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する働きがあり、高血圧の予防やむくみの改善に効果的なミネラルです。

現代の食生活では塩分摂取が多くなりがちなので、カリウムをしっかり摂ることが推奨されています。

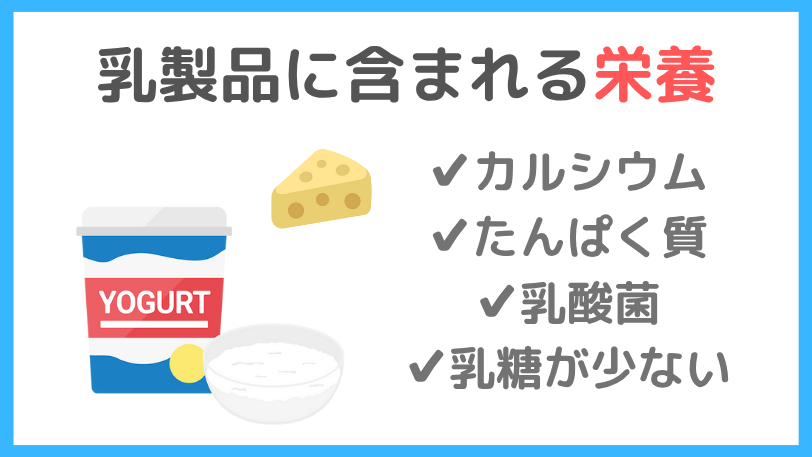

乳製品に含まれる栄養と効果

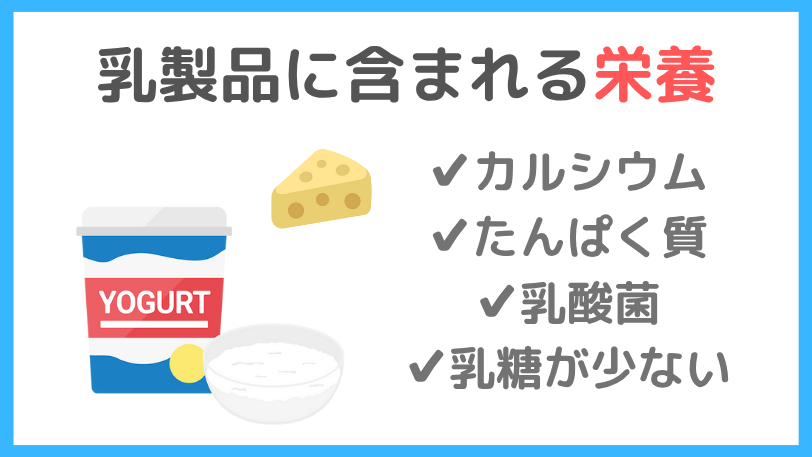

乳製品には、牛乳の持つ栄養に加えて、さらに嬉しい成分や効果があります。

主に以下の2つです。

- 乳酸菌が含まれる

- 乳糖の量が少ない

乳製品には乳酸菌が含まれる

特に注目したいのが、乳酸菌の存在です。

乳酸菌は、腸内環境を整え、善玉菌を増やす働きがあります。これにより、便通の改善や免疫機能のサポートなど、体にうれしい効果が期待できます。

ヨーグルトなどの発酵乳製品に多く含まれており、日常的に摂ることで腸活にも役立ちます。

乳製品は乳糖が少ない

乳製品は、牛乳に比べて乳糖の量が少ないという特長もあります。

牛乳に含まれる乳糖は、乳糖不耐症の人が摂取すると、お腹がゴロゴロしたり、下痢を引き起こしたりすることがあります。

ヨーグルトやチーズなどの乳製品では、発酵の過程で乳糖が分解されているため、消化しやすく、乳糖不耐症の人でも取り入れやすい食品となっています。

カルシウムを摂りたいけど牛乳が飲めない人は乳製品はおすすめ!

牛乳・乳製品それぞれの栄養の違い

牛乳・乳製品にはさまざまな種類があります。

ここでは、それぞれの栄養価について解説します。

牛乳の種類と栄養価

牛乳には、いくつか種類があります。ここでは液状の乳類について解説します。

生乳:生乳を加熱殺菌しただけの、成分無調整牛乳。

加工乳:生乳から一部の成分を調整・追加したもの(例:低脂肪牛乳)

脱脂乳:生乳から脂肪分をほぼすべて取り除いたもの。

乳飲料:生乳や乳製品をベースに、栄養を強化したり、果汁やコーヒーなどを加えたもの。

それぞれの代表的な飲料の栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | 生乳 | 低脂肪乳 | 脱脂乳 | コーヒー牛乳 |

| エネルギー(kcal) | 61 | 42 | 31 | 56 |

| たんぱく質(g) | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 1.9 |

| 脂質(g) | 3.5 | 1.0 | 0.1 | 2.0 |

| 炭水化物(g) | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 7.7 |

| カリウム(mg) | 150 | 190 | 150 | 85 |

| カルシウム(mg) | 110 | 130 | 100 | 80 |

| ビタミンB2(mg) | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |

| ビタミンB12(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

生乳(牛乳)は成分無調整のシンプルな牛乳で、栄養バランスが良く、日常的な栄養補給に最適。

低脂肪乳は、脂質が少ない分、カロリーも控えめ。たんぱく質・カルシウム・ビタミン類はしっかり含まれています。脂質を抑えつつ、牛乳らしい飲みごたえも大切にしたい方におすすめです。

脱脂乳は、脂質をほぼ取り除いており、カロリーは生乳の約半分と非常に低め。それでも、たんぱく質やカルシウム、ビタミン類はきちんと残っています。脂質を徹底的に控えたい方や、カロリーを抑えたい方に適しています。

コーヒー牛乳は、牛乳の割合が減っているため、たんぱく質やカルシウムの量は少なめ。一方で、砂糖が加えられているため炭水化物(糖質)が多くなっています。カルシウム摂取を目的とする場合は、おすすめとは言えません。

牛乳と乳飲料は、パッケージが似ているものもあり間違えやすいです。表示をよく確認しましょう。

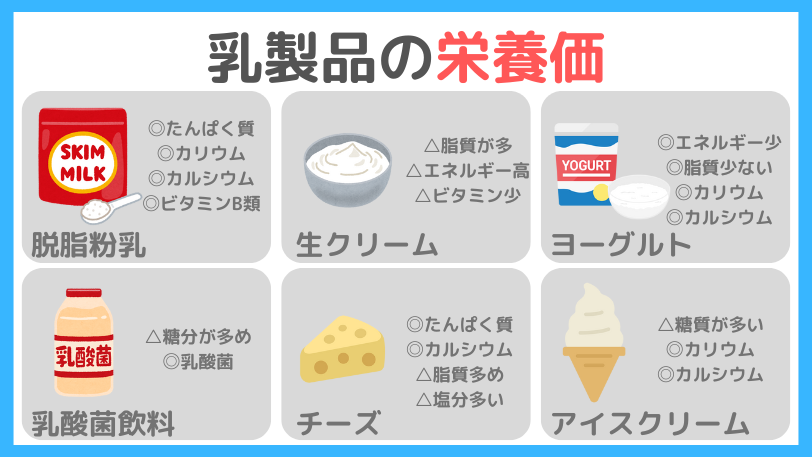

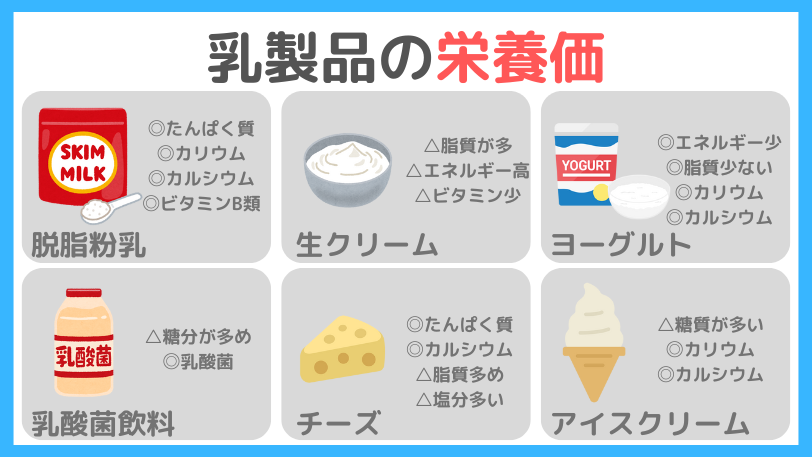

乳製品の種類と栄養価

乳製品にはさまざまな種類があります。ここでは代表的な以下の乳製品の栄養価について解説します。

- 脱脂粉乳

- 生クリーム

- ヨーグルト

- 乳酸菌飲料

- プロセスチーズ

- アイスクリーム

それぞれの栄養価は以下の通りです。

| 100g当たり | 脱脂粉乳 | 生クリーム | プレーンヨーグルト |

| エネルギー(kcal) | 354 | 409 | 56 |

| たんぱく質(g) | 30.6 | 1.5 | 3.3 |

| 脂質(g) | 0.7 | 37.5 | 2.8 |

| 炭水化物(g) | 55.2 | 16.2 | 3.8 |

| カリウム(mg) | 1800 | 72 | 170 |

| カルシウム(mg) | 1100 | 54 | 120 |

| ビタミンB2(mg) | 1.60 | 0.08 | 0.14 |

| ビタミンB12(mg) | 1.8 | 0.2 | 0.1 |

| 塩分(g) | 1.4 | 0.1 | 0.1 |

| 100g当たり | 乳酸菌飲料 | プロセスチーズ | アイスクリーム |

| エネルギー(kcal) | 64 | 313 | 178 |

| たんぱく質(g) | 0.9 | 21.6 | 3.5 |

| 脂質(g) | 微量 | 24.7 | 7.7 |

| 炭水化物(g) | 15.1 | 0.1 | 23.6 |

| カリウム(mg) | 48 | 60 | 190 |

| カルシウム(mg) | 43 | 630 | 140 |

| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 0.38 | 0.20 |

| ビタミンB12(mg) | 微量 | 3.2 | 0.2 |

| 塩分(g) | 0 | 2.8 | 0.3 |

脱脂粉乳(別名スキムミルク)は、水分を除いて粉末化されており、栄養が凝縮されています。脂質・カロリーは抑えながら、たんぱく質・カルシウム・ビタミンがしっかり摂れるのが特長。保存性も高く、料理やお菓子作りにも活用されています。

生クリームは、生乳の脂肪分を分離・濃縮して作られた、脂質が多い乳製品です。カロリーは高めで、たんぱく質やカルシウムは少なくなっています。料理やお菓子のコク出し、濃厚な風味づけに最適です。

プレーンヨーグルトは、生乳や脱脂乳を乳酸菌で発酵させた食品で、たんぱく質・カルシウムを手軽に摂取できます。また、乳酸菌による整腸効果も期待でき、腸内環境を整えたい方にぴったりです。低カロリーで日常的に取り入れやすく、朝食や間食にもおすすめです。

乳酸菌飲料は、乳をベースに乳酸菌を加えた発酵飲料で、整腸作用や免疫機能サポートが期待されます。ただし、糖分が多く含まれるものが多いため、摂りすぎには注意が必要です。特にお子さんや食欲のない時の栄養補助として適しています。

プロセスチーズは、ナチュラルチーズを加工して作られ、たんぱく質とカルシウムが非常に豊富です。栄養価が高い一方で、塩分が多めな点には注意が必要です。

アイスクリームは、乳製品をベースに砂糖やクリームなどを加えて冷やし固めた食品。糖質と脂質が多く、カロリーも高めですが、たんぱく質やカルシウムも一定量含まれています。食べ過ぎには注意しつつ、間食やご褒美として楽しむのに適した乳製品です。

牛乳・乳製品の1日の適量

栄養の効果をしっかり得るためには、「適量を継続して摂取する」ことが大切です。

牛乳や乳製品の1日の目安量は、以下のとおりです。

- 牛乳:コップ1~1.5杯(約200~300ml)

- ヨーグルト:150~250g程度

- チーズ:6Pチーズなら2~3個程度

これらの量は、農林水産省の「食事バランスガイド」が推奨する2~3SV(カルシウム100mg量)に相当します。

単品で摂るのも良いですが、組み合わせて摂ることでバリエーションを増やすこともできます。例えば:

牛乳1杯(200ml)+6Pチーズ0~1個

ヨーグルト1パック(70g)+6Pチーズ1~2個 など

カルシウムは若いうちからしっかり摂ることで骨を強くし、将来的な骨粗しょう症の予防にもつながります*2。

ただし、乳製品の過剰摂取は脂質やカロリーの摂りすぎになることもあります。上記の量を参考にバランスよく取り入れるようにしましょう。

牛乳・乳製品の上手な摂り方

牛乳や乳製品は、カルシウムやたんぱく質などの重要な栄養素を含んでいます。日々の食生活に無理なく取り入れるために、上手な摂り方をいくつかご紹介します。

1日の中で分けて摂る

牛乳や乳製品は、1度にまとめてではなく、朝・昼・間食など数回に分けて摂るのがおすすめです。

分けて摂る方が吸収が高まり、効率的に栄養を取り入れることができます。

特に朝食に乳製品を摂ることは、水分・たんぱく質・ビタミンなどを補えぴったりのタイミングです。

カロリーが気になる方は「低脂肪タイプ」を活用

脂質やカロリーが気になる方は、低脂肪牛乳や無脂肪ヨーグルトなどを選ぶとよいでしょう。

脂質を控えながら、カルシウムやたんぱく質などの栄養はしっかり摂ることができます。体調や目的に合わせて使い分けましょう。

調理に取り入れておいしく摂る

「牛乳をそのまま飲むのは苦手」という方は、料理に活用してみましょう。

牛乳を使うとコクが出て、塩分を控えても満足感のある味わいに。減塩にも役立ちます。

たとえば以下のような料理があります。

- 野菜スープ

- ポタージュ

- シチュー

- グラタン

- ドリア

- チーズのトッピング など

乳糖不耐症の人はヨーグルトやチーズを

牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする「乳糖不耐症」の方でも、ヨーグルトやチーズなら摂取しやすいことがあります。

これらにもカルシウムはしっかり含まれています。体質に合った乳製品を選び、無理なく栄養を取り入れましょう。

続けられる「習慣」にする工夫を

牛乳や乳製品の摂取は、毎日の習慣にすることが大切です。

将来の骨粗しょう症予防には、若いうちからのカルシウム摂取が重要です。

朝食にヨーグルトを取り入れる、間食にチーズを食べるなど、日常の中で自然に続けられる工夫をしてみましょう。

まとめ:牛乳・乳製品をしっかり摂ろう

この記事では牛乳・乳製品の栄養や適量を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 牛乳・乳製品には、カルシウム・たんぱく質・ビタミンなどの栄養が豊富

- 低脂肪牛乳はカルシウムを摂りつつ脂質を控えれれる

- 乳糖不耐症の方はヨーグルトやチーズでカルシウム摂取を

- 1日の適量は牛乳1~1.5杯

- 若いうちに骨を強くすることが将来にとって重要

牛乳・乳製品は、カルシウムをはじめとした栄養素が豊富に含まれる栄養価の高い食品です。

近年増えている骨粗鬆症予防にとても重要です。

種類や摂り方を工夫すれば、毎日の食生活に無理なく取り入れられます。

今日から、牛乳・乳製品を「ちょっと意識して」摂ってみましょう。

参考文献(2025年6月4日参照)

- *1:和田淑子・大越ひろ 編著. (2008). 健康・調理の科学〔第3版〕-おいしさから健康へー (第3刷). 株式会社建帛社.

- *2:(5)骨粗鬆症|日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

栄養価は、すべて日本食品標準成分表2020年版(八訂)より引用しています。