- 肉の栄養って何があるの?

- 種類や部位によって違いはある?

- 健康的な食べ方が知りたい!

そんな疑問や悩みをお持ちではありませんか?

最近では、健康志向の高まりから「肉を積極的に食べる」という人が増えています。しかし、肉とひとくちに言っても、その種類や部位はさまざまで、栄養価も大きく異なります。

どの肉を選べばよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、肉に含まれる主な栄養素や体への効果、種類ごとの特徴を分かりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

普段から肉をよく食べる方も、これから食生活を見直したい方も、最後まで読んでください。

肉に含まれる栄養素とその健康効果

肉には、私たちの健康を支えるさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

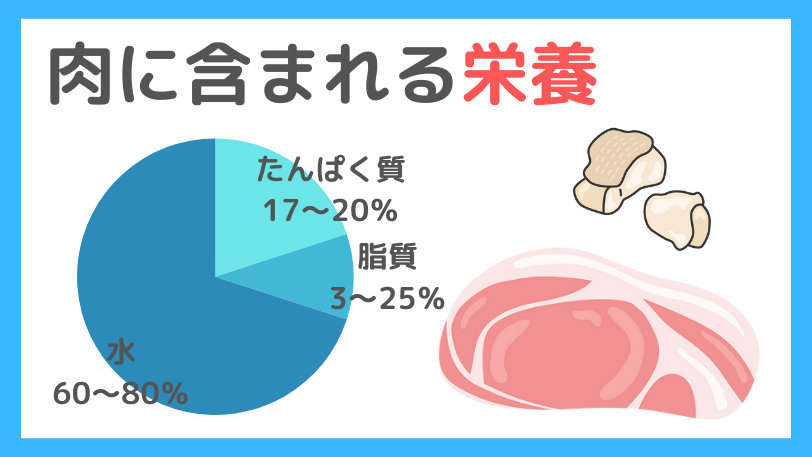

一般的な肉の主な成分は、以下の通りです*1。

- たんぱく質:約17~20%

- 水分:約60〜80%

- 脂質:約3~25%

肉は筋肉だけでなく、内臓や舌など多様な部位が食用とされており、動物の種類や品種、年齢、飼育方法、部位によって含まれる栄養成分にも違いがあります。

中でも肉で注目したい栄養素は、▼以下のとおりです。

- たんぱく質

- ビタミンB群(B1、B2、B12など)

- 鉄分

- 亜鉛

- 脂質

たんぱく質

まず注目したい栄養素は、やはりたんぱく質です。

肉には、私たちの体にとって欠かせないたんぱく質が豊富に含まれています。たんぱく質は、筋肉や臓器、皮膚、ホルモン、酵素など、体のあらゆる構造や機能を支える重要な栄養素です。

中でも肉のたんぱく質は、必須アミノ酸(食べ物からしか摂取できない重要なアミノ酸)をバランスよく含んでいて、「良質たんぱく質」として高く評価されています。

特に肉には「リジン」というアミノ酸が豊富に含まれており、これは米や小麦、野菜を中心とした食事で不足しがちな成分です*1。穀物を食べる際、肉を一緒に食べることで、植物性食品では補いにくいアミノ酸を効率よく摂取することができます。

| 蛋白質が多い肉 | 蛋白質(100g当) |

| にほんじか 赤肉 生 | 22.0g |

| 黒豚 かた 赤肉 生 | 21.4g |

| ささみ 生(親どり) | 20.3g |

脂身が少ない赤身に、たんぱく質は多く含まれています。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまたんぱく質は老若男女問わずとても大事です。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

ビタミンB1

肉にはビタミンB1が豊富に含まれています。

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える働きを持ち、疲労回復や神経の働きをサポートする重要な栄養素です。特に、日常的に白米やパンなどの炭水化物を多く摂る人にとって、ビタミンB1は欠かせません。

肉類の中でも、豚肉にはビタミンB1が特に豊富に含まれています。運動後の疲労感や、夏場の食欲不振、集中力の低下が気になるときなどに、ビタミンB1を意識して取り入れることで、体調管理に役立ちます。

ビタミンB1は水溶性で体に蓄積されにくいため、毎日の食事からこまめに補うことが大切です。

| VB1が多い肉 | VB1(100g当) |

| 豚 ヒレ 赤肉 生 | 1.32mg |

| 黒豚 ヒレ 赤肉 生 | 1.22mg |

| 黒豚 もも 赤肉 生 | 1.01mg |

例えば、もも肉(赤身肉)を動物別に比較すると、ビタミンB1の含有量は次の通りです。

- 牛肉:0.1mg

- 鶏肉(皮なし):0.12mg

- 豚肉:0.96mg

豚肉は牛や鶏と比べて約8倍の量があり、豚肉がいかにビタミンB1を豊富に含んでいるかがわかります。

「夏バテには豚肉を食べると良い」と言われるのは、ビタミンB1をしっかり摂取できるからです。

ビタミンB2

ビタミンB2は、脂質や糖質、たんぱく質の代謝を助ける働きがあり、エネルギー産生に欠かせない栄養素です。皮膚や粘膜の健康を保つ役割もあり、「美容ビタミン」と呼ばれることもあります。

不足すると、口内炎や肌荒れ、疲れやすさなどの不調が現れることがあるため、日常的にしっかり摂っておきたい栄養素です。

牛・豚・鶏のレバーなどに特に多く含まれています。レバーはビタミンB2が多いため、少量でも効率よく摂取できる肉です。

ビタミンB2も水溶性で体内に長く蓄積されないため、継続的な摂取が大切です。

| VB2が多い肉 | VB2(100g当) |

| 豚 肝臓 生 | 3.6mg |

| 牛 肝臓 生 | 3.0mg |

| 鶏 肝臓 生 | 1.8mg |

レバーが苦手な方も多いかと思いますが、通常の部位では、牛肉のもも(赤身)2.7mg、ヒレ(赤身)2.7mgに、比較的多く含まれています。

やはりレバーは栄養価が高いですね~。

ビタミンB12

ビタミンB12は、赤血球の生成を助け、神経の働きを正常に保つために欠かせない栄養素です。特に、貧血の予防や記憶力・集中力の維持などに関わっており、健康な血液と脳の働きを支える重要な役割を担っています。

ビタミンB12は、動物性食品にしかほとんど含まれていないという特徴があり、特にレバーや牛肉に豊富です。菜食中心の生活をしている方は不足しやすく、注意が必要です。

不足すると、「悪性貧血」と呼ばれるタイプの貧血や、手足のしびれ・記憶力の低下など、神経系への影響が出ることもあります。

| VB12が多い肉 | VB12(100g当) |

| 牛 肝臓 生 | 53.0μg |

| 鶏 肝臓 生 | 44.0μg |

| 豚 肝臓 生 | 25.0μg |

レバーが苦手な方も多いかと思いますが、通常の部位では、牛肉のもも(赤身)2.4μg、ヒレ(赤身)2.0μgに、比較的ビタミンB12が多く含まれています。

レバーは非常に栄養価の高い食材ですが、含まれている栄養素の量が多すぎることもあるため、1度にたくさん食べるより適度に取り入れるのが理想的です。

ビタミンについて詳しくはこちら【ビタミンとは】

鉄分

鉄は、血液中のヘモグロビンの材料となり、酸素を全身に運ぶ働きをしています。体内の酸素供給に欠かせない重要なミネラルで、不足すると貧血、疲れやすさ、めまい、集中力の低下などの不調が現れることがあります。

鉄にはヘム鉄・非ヘム鉄という2つの種類があり、肉に含まれる鉄は、「ヘム鉄」です。ヘム鉄は植物性食品に含まれる「非ヘム鉄」よりも体に吸収されやすく、効率的に利用されます。

鉄を多く含む肉の代表は、赤身の牛肉やレバー(特に豚・鶏)。食事の中でこれらを適度に取り入れることで、鉄分を補うことができます。

| 鉄が多い肉 | 鉄(100g当) |

| 豚 肝臓 生 | 13.0mg |

| 鶏 肝臓 生 | 9.0mg |

| 牛 第三胃 生(あかせんまい) | 6.8mg |

レバーが苦手な方も多いかと思いますが、通常の部位では、牛肉のもも(赤身)2.4mg、ヒレ(赤身)2.7mgなど、赤身肉に比較的多く鉄が含まれています。

馬肉、鹿肉、羊肉、猪肉などは、豚肉や鶏肉に比べて鉄分が豊富です。

女性は特に鉄分を意識して摂りたいですよね。鉄分は、牛肉>豚肉>鶏肉の順で多く含まれています。

もっと詳しく鉄分について

亜鉛

亜鉛は、免疫機能の維持、傷の治癒、味覚や嗅覚の正常化、肌や髪の健康など、体のさまざまな働きをサポートする重要なミネラルです。また、細胞の新陳代謝やホルモンの生成にも関わっており、健康な体づくりに欠かせません。

不足すると、免疫力の低下、味覚障害、肌荒れ、脱毛、集中力の低下などの不調が現れることがあります。特に成長期の子どもや妊娠中の方、ストレスが多い人、加工食品中心の食生活をしている人は不足しやすいといわれています。

肉類では、牛肉やラム肉、レバーなどに亜鉛が豊富に含まれています。

| 亜鉛が多い肉 | 亜鉛(100g当) |

| 豚 肝臓 生 | 6.9mg |

| 輸入牛 かたロース 赤肉 生 | 6.4mg |

| 牛 もも 赤肉 生 | 4.8mg |

亜鉛は牛肉の赤身を選ぶと摂取しやすいです。肉以外では牡蠣が多いですね。

脂質

最後に触れておきたいのが、脂質です。

脂質は「太るもの」というイメージを持たれがちですが、実は体にとって欠かせない重要な栄養素のひとつです。脂質は、エネルギー源として働くほか、細胞膜やホルモンの材料となり、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収を助ける役割も担っています。

とはいえ肉類を日常的に食べていれば、脂質は自然と必要量を満たしやすいため、意識して積極的に摂る必要はありません。むしろ、過剰にならないよう注意しましょう。

肉に含まれる脂質の量は、部位によって大きく異なります。

▼以下は主な肉の部位別の脂質量の目安です*1。

| 脂肪量 | 牛肉の部位 | 豚肉の部位 | 鶏肉の部位 |

| 10%未満 | もも、ヒレ、心臓、肝臓、第1・2胃 | もも、ヒレ、肝臓、腎臓、心臓 | ささみ、もも(皮なし)、肝臓、砂ぎも |

| 10~20% | 肩、肩ロース、ばら、ヒレ(和)、リブロース、サーロイン、第2胃 | 肩、肩ロース、ロース、そともも、ひき肉、舌、豚足 | もも、手羽、むね、ひき肉、心臓、腸 |

| 21%以上 | リブロース(和)、サーロイン(和)、ひき肉、舌、尾、腎臓、第4胃 | 肩ロース(大型種)、ばら、胃腸、網あぶら | 皮 |

脂質が少ない部位のほうが、カロリーが低く、他の栄養素(たんぱく質やビタミンなど)を効率よく摂れる傾向にあります。

やはり赤身肉が栄養価が高く、カロリーも控えめでおすすめです。

脂質についてもっと詳しくはこちら脂質とは?

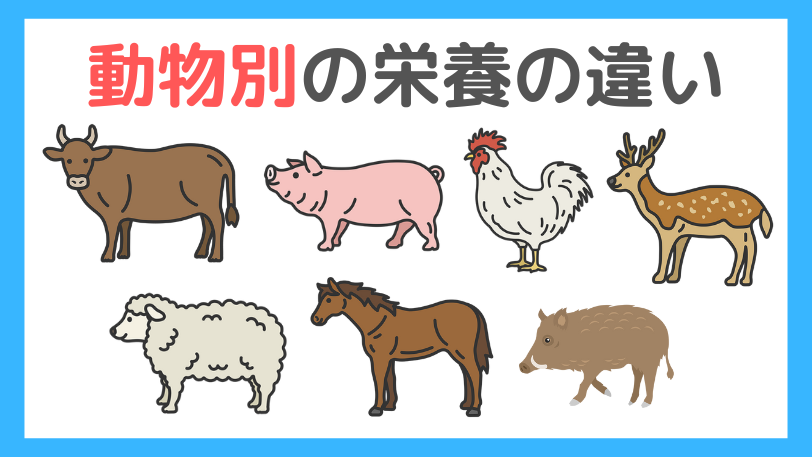

【動物別】肉の種類と栄養の違い

肉にはいろいろな種類があり、どの動物の肉かによって味や栄養が大きく変わります。ここでは、動物ごとの肉の特徴や栄養の違いについて分かりやすく紹介します。

一般的に食用とされる肉には、以下のような種類があります。

- 牛肉

- 豚肉

- 鶏肉

- 猪肉

- 馬肉

- 羊肉

- 鹿肉

栄養価の違いは▼以下の通り。本来であれば同じ部位で比較するのが望ましいのですが、食品成分表に掲載されている部位や条件に違いがあるため、あくまで参考値としてご覧ください。

| 100g当たり | 牛(交雑もも 赤肉) | 豚(大型もも 赤肉) | 鶏(若鶏もも 皮なし) | 猪(脂身つき) |

| エネルギー(kcal) | 222 | 119 | 113 | 249 |

| 蛋白質(g) | 17.1 | 18.0 | 16.3 | 16.7 |

| 脂質(g) | 16.9 | 3.1 | 4.3 | 18.6 |

| 炭水化物(g) | 0.4 | 4.8 | 2.3 | 3.8 |

| 鉄(mg) | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 |

| 亜鉛(mg) | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 3.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.96 | 0.12 | 0.24 |

| ビタミンB2(mg) | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.29 |

| ビタミンB12(µg) | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1.7 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

| 100g当たり | 馬(赤肉) | 羊(ラムもも 脂身つき) | 鹿(にほん鹿 赤肉) |

| エネルギー(kcal) | 102 | 164 | 119 |

| 蛋白質(g) | 17.6 | 17.6 | 22.0 |

| 脂質(g) | 2.2 | 10.3 | 3.0 |

| 炭水化物(g) | 3.1 | 0.3 | 0.3 |

| 鉄(mg) | 4.3 | 2.0 | 3.9 |

| 亜鉛(mg) | 2.8 | 3.1 | 2.9 |

| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.18 | 0.20 |

| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.27 | 0.35 |

| ビタミンB12(µg) | 7.1 | 1.8 | 1.3 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

- 牛肉は赤身でありながら脂質が多めで、やや高カロリーな傾向があります。

- 豚肉は、ビタミンB1の含有量が他の肉類に比べて圧倒的に高く、疲労回復などに効果的です。

- 鶏肉はクセが少なく食べやすい一方で、栄養価は全体的にバランス型で目立った特徴は少なめです。

- 猪肉は脂質が高いものの、鉄・亜鉛・ビタミンB群などの栄養素が幅広く豊富に含まれています。

- 馬肉は低カロリーかつ鉄分とビタミンB12が群を抜いて多く、栄養面でも非常に優れた赤身肉です。

- 羊肉(ラム)は亜鉛の含有量がやや高めで、鹿肉は高たんぱくで鉄分も豊富と、栄養価が際立っています。

動物によって栄養の特徴はずいぶん違いますね。それぞれの違いを知ることで、目的に合ったお肉を選びやすくなります。

ここからは、各肉の詳しい解説をしていきます。

牛肉の栄養

牛肉は、たんぱく質・鉄分・亜鉛・ビタミンB群などを豊富に含む、栄養価の高い食品です。豚肉や鶏肉に比べると脂質が多めで、カロリーもやや高めなのが特徴です。

牛肉にはいくつか種類があり、栄養成分にも違いがあります。牛肉の種類は以下の通り。

和牛肉・・・日本固有の牛の品種。脂が多め。

乳用肥育牛肉・・・乳牛を食肉にしたもの。加工用や業務用が多い。

交雑牛肉・・・スーパーでよく見かける国産牛肉。和牛と乳牛を掛け合わせた牛。

輸入牛肉・・・アメリカ・オーストラリアなどから輸入される牛。価格が安い。

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「もも 赤身 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | 和牛肉 | 乳用肥育牛肉 | 交雑牛肉 | 輸入牛肉 |

| エネルギー(kcal) | 176 | 130 | 222 | 117 |

| 蛋白質(g) | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 17.8 |

| 脂質(g) | 9.7 | 4.2 | 16.9 | 3.6 |

| 炭水化物(g) | 4.4 | 5.2 | 0.4 | 3.4 |

| 鉄(mg) | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 3.3 |

| 亜鉛(mg) | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.1 |

| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |

| ビタミンB2(mg) | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |

| ビタミンB12(µg) | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.6 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |

牛肉の種類による栄養価には大きな違いは少ないものの、脂質やカロリーには若干の違いがあります。

スーパーで牛肉を購入する際、国産にするか輸入品にするか迷うことも多いですよね。実は輸入牛肉の方が脂質・カロリーが低めです。

さらに、鉄分も輸入牛肉の方が若干多いため、産地にこだわらなければ、輸入牛肉が栄養面ではヘルシーな選択肢となるかもしれません。

とはいえ大きな違いはないので、普段は種類を気にしなくてもいいと思います!

豚肉の栄養

豚肉はたんぱく質やビタミンB群が豊富な栄養価の高い食材です。

最大の特徴は、ビタミンB1が豊富であること。ビタミンB1は糖質の代謝に重要な役割を果たしており、不足するとエネルギー不足や疲れやすさ、食欲不振などの症状が現れやすくなります。炭水化物を多く摂取する場合、その需要が増えるため、ビタミンB1の欠乏には特に注意が必要です。

豚肉には以下の種類があり、栄養成分にも違いがあります。

大型種・・・スーパーなどでよく見かける豚肉

中型種・・・黒豚(バークシャー種)などが該当し、主に高級品

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「もも 赤身 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | 豚 大型 | 豚 中型 |

| エネルギー(kcal) | 119 | 133 |

| 蛋白質(g) | 18.0 | 17.9 |

| 脂質(g) | 3.1 | 4.7 |

| 炭水化物(g) | 4.8 | 4.9 |

| 鉄(mg) | 0.9 | 0.9 |

| 亜鉛(mg) | 2.2 | 2.3 |

| ビタミンB1(mg) | 0.96 | 1.01 |

| ビタミンB2(mg) | 0.23 | 0.21 |

| ビタミンB12(µg) | 0.3 | 0.3 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 |

中型豚は大型豚よりも高級品として扱われることが多く、脂質がやや多めでカロリーも高くなる傾向があります。ただし、意外にもビタミンB1の含有量は中型豚の方がわずかに多くなっています。

とはいえ、栄養成分の違いはごくわずかなので、種類によって大きく気にする必要はありません。

豚肉は、どの種類であっても比較的栄養価が高く、バランスのとれた食材と言えます。

鶏肉の栄養

鶏肉は、皮を除けば脂質が少なく、ヘルシーでたんぱく質を手軽に摂れる食材です。価格も比較的安価で手に入りやすいため、日常的に欠かせない食材です。

鶏肉には以下の種類があり、栄養成分にも違いがあります。

親鶏・・・1年以上育った成鶏。肉質は硬く噛みごたえがある

若鶏・・・スーパーなどで最も一般的に流通している鶏肉。肉質が柔らかい。

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「もも 皮なし 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | 親鶏 | 若鶏 |

| エネルギー(kcal) | 128 | 113 |

| 蛋白質(g) | 18.5 | 16.3 |

| 脂質(g) | 4.2 | 4.3 |

| 炭水化物(g) | 4.1 | 2.3 |

| 鉄(mg) | 2.1 | 0.6 |

| 亜鉛(mg) | 2.3 | 1.8 |

| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.12 |

| ビタミンB2(mg) | 0.31 | 0.19 |

| ビタミンB12(µg) | 0.6 | 0.3 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.2 |

一般的によく食べられているのは若鶏ですが、栄養面では親鶏の方が優れています。親鶏は、たんぱく質・鉄・亜鉛・ビタミンB2・B12などの栄養素を若鶏より多く含んでいます。

親鶏は肉質が硬めですが、その分しっかりとした噛み応えがあり、よく噛むことで唾液の分泌を促したり、満腹中枢を刺激したりと、体にとっても良い効果があります。

もし機会があれば、ぜひ親鶏も取り入れてみるのもおすすめです。

猪肉の栄養

猪肉は野生の風味を持ち、豚肉よりも引き締まった赤身が特徴です。脂に独特の甘みがあり、鍋料理や煮込みに合います。高たんぱくで、鉄分やビタミンB群も豊富。冬季を中心に食べられる地域食材です。

猪の栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | 猪(脂身つき) |

| エネルギー(kcal) | 249 |

| 蛋白質(g) | 16.7 |

| 脂質(g) | 18.6 |

| 炭水化物(g) | 3.8 |

| 鉄(mg) | 2.5 |

| 亜鉛(mg) | 3.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.24 |

| ビタミンB2(mg) | 0.29 |

| ビタミンB12(µg) | 1.7 |

| 塩分(g) | 0.1 |

猪は、鉄・亜鉛・ビタミンB群も多く栄養価は高めです。

田舎だと猪を食べる機会がたまにありますよね。

馬肉の栄養

馬肉は赤身が多く、低脂肪・高たんぱくでカロリーも控えめです。独特の臭みが少なく、刺身(馬刺し)として食べられることが多いです。

馬肉の栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | 馬(赤肉) |

| エネルギー(kcal) | 102 |

| 蛋白質(g) | 17.6 |

| 脂質(g) | 2.2 |

| 炭水化物(g) | 3.1 |

| 鉄(mg) | 4.3 |

| 亜鉛(mg) | 2.8 |

| ビタミンB1(mg) | 0.10 |

| ビタミンB2(mg) | 0.24 |

| ビタミンB12(µg) | 7.1 |

| 塩分(g) | 0.1 |

鉄分やビタミンB12が特に豊富なのが大きな特徴です。脂質が少なくヘルシーなため、貧血予防や栄養バランスを意識したい女性にもおすすめの肉です。

レバーは苦手でも馬刺しなら食べられるという人も多いのではないでしょうか。ただし鮮度にはよく注意しましょう。

羊肉(ラム・マトン)の栄養

羊は、鉄分や亜鉛が豊富です。他の肉に比べて体温上昇効果が強いとされており、体を温める食材とも言われています。

羊は以下の種類があり、栄養成分にも違いがあります。

ラム・・・子羊。柔らかくクセが少なめ

マトン・・・成羊、風味が強く食べ応えがあり

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「もも 脂身つき 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | ラム(子羊) | マトン(成羊) |

| エネルギー(kcal) | 164 | 205 |

| 蛋白質(g) | 17.6 | 17.2 |

| 脂質(g) | 10.3 | 13.6 |

| 炭水化物(g) | 0.3 | 3.4 |

| 鉄(mg) | 2.0 | 2.5 |

| 亜鉛(mg) | 3.1 | 3.4 |

| ビタミンB1(mg) | 0.18 | 0.14 |

| ビタミンB2(mg) | 0.27 | 0.33 |

| ビタミンB12(µg) | 1.8 | 1.6 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.1 |

マトンの方が脂質やエネルギーは高いですが、大きな違いはあまりありません。どちらも鉄・亜鉛・ビタミンB12が比較的多く含まれています。

ちなみにジンギスカンは、ラムやマトンを、専用の鍋で野菜と一緒に焼いて食べる北海道の郷土料理です。

鹿肉の栄養

鹿肉は高たんぱく・低脂肪・低カロリーの優れた栄養バランスを持つ野生肉です。鉄分が豊富で貧血予防にも効果的。

鹿は以下の種類があり、栄養成分にも違いがあります。

あかしか・・・世界最大級の鹿で、体が大きくヨーロッパや北米にも分布。

にほんじか・・・日本固有の鹿。国内に広く分布

えぞしか・・・北海道に生息するニホンジカの亜種。体が大きく、肉用としても人気。

きゅうしゅうじか・・・九州地方に生息するニホンジカの亜種。小柄

ほんしゅうじか・・・本州に分布するニホンジカの亜種。日本で最も広く見られる。

鹿肉の栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | あかしか | にほんじか | えぞしか | きゅうしゅうじか | ほんしゅうじか |

| エネルギー(kcal) | 102 | 119 | 126 | 107 | 90 |

| 蛋白質(g) | 18.9 | 22.0 | 20.8 | 18.5 | 17.6 |

| 脂質(g) | 0.9 | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 0.6 |

| 炭水化物(g) | 4.5 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 3.0 |

| 鉄(mg) | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.3 |

| 亜鉛(mg) | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 |

| ビタミンB1(mg) | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |

| ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.30 |

| ビタミンB12(µg) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

鹿肉は、数ある肉類の中でもたんぱく質が特に豊富で、鉄分・亜鉛・ビタミンB群なども多く含まれており、非常に栄養価の高い食材です。

これまであまり食べる機会が少なかった鹿肉ですが、近年では個体数の増加により流通量が増え、身近な食材として少しずつ広まりつつあります。

栄養面でも優れているので、機会があればぜひ一度食べてみてください。

【部位別】肉の種類と栄養の違い

動物の肉は、さまざまな部位から得られ、それぞれで栄養価が大きく異なります。特に牛・豚・鶏は、部位ごとに販売されていることが多く、日々の食材選びに悩むこともあるのではないでしょうか。

肉からの脂質の摂取量が増えると、控えたい栄養素のひとつである飽和脂肪酸の摂取量も増加します。飽和脂肪酸は、過剰に摂ることで血中の悪玉コレステロール(LDL)を増やし、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める可能性があるとされています*2。

ここでは、主な部位ごとの栄養の特徴についてわかりやすく解説していきます。

日々の食材選択の参考にしてください。

牛肉の部位別の栄養

牛肉には、主に以下のような部位があります。

- かた・・・肩部分、筋肉が多い。

- リブロース・・・肋骨周辺の肉、脂肪と赤身のバランスが良い。

- サーロイン・・・腰の部分で、脂肪と赤身が程よく混ざっている

- ばら・・・肋骨近くの部位で脂身が多い

- もも・・・後ろ脚部分の肉で赤身が多い

- そともも・・・もも肉の外側部分で、脂肪が少ない。

- ランプ・・・後ろ足の内側に位置する部位で、赤身が多くてやや硬め

- ヒレ・・・背中にある最も柔らかい部位で、脂肪が少ない

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「和牛肉 脂身つき 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | かた | リブロース | サーロイン | ばら |

| エネルギー(kcal) | 258 | 514 | 460 | 472 |

| 蛋白質(g) | 17.7 | 8.4 | 10.2 | 9.6 |

| 脂質(g) | 20.6 | 53.4 | 44.4 | 45.6 |

| 炭水化物(g) | 0.3 | 0.1 | 4.9 | 6.0 |

| 鉄(mg) | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |

| 亜鉛(mg) | 4.9 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |

| ビタミンB1(mg) | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |

| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |

| ビタミンB12(µg) | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 100g当たり | もも | そともも | ランプ | ヒレ |

| エネルギー(kcal) | 235 | 244 | 319 | 207 |

| 蛋白質(g) | 16.2 | 15.5 | 13.2 | 16.6 |

| 脂質(g) | 16.8 | 18.2 | 27.5 | 13.8 |

| 炭水化物(g) | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.0 |

| 鉄(mg) | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 2.5 |

| 亜鉛(mg) | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |

| ビタミンB2(mg) | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |

| ビタミンB12(µg) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

部位によって栄養価がかなり異なるのが分かります。

肉は大切なたんぱく質源となるため、できるだけたんぱく質をしっかり摂取できる部位を選ぶことが大切です。特に、脂身が少ない部位【かた、もも、ヒレ】などを選ぶと良いでしょう。

【リブロース、サーロイン、ばら】などは脂身が多いため、頻繁に食べるよりもたまに楽しむ程度に取り入れることをおすすめします。

豚肉の部位別の栄養

豚肉には、主に以下のような部位があります。

- かた・・・肩にあたる部位で、筋肉が多く、やや硬め。

- かたロース・・・肩から背中にかけての部位で、脂肪と赤身のバランスが良い

- ロース・・・背中の中央部分。脂肪と赤身がほどよく混ざり、やわらかい

- ばら・・・あばら周辺の肉で脂肪が多く、ジューシー。

- もも・・・後ろ脚の付け根部分。赤身が多く脂肪は控えめ

- そともも・・・ももの外側にある部位で、脂肪が少ない

- ヒレ・・・腰の内側にある最もやわらかい部位で、脂肪が少なく上品な味わい。

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「大型 脂身つき 生」の栄養価を比較しています(ヒレは赤肉)。

| 100g当たり | かた | かたロース | ロース | ばら |

| エネルギー(kcal) | 201 | 237 | 248 | 366 |

| 蛋白質(g) | 18.5 | 14.7 | 17.2 | 12.8 |

| 脂質(g) | 14.0 | 18.4 | 18.5 | 34.9 |

| 炭水化物(g) | 0.2 | 3.4 | 3.0 | 0.1 |

| 鉄(mg) | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |

| 亜鉛(mg) | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.8 |

| ビタミンB1(mg) | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.51 |

| ビタミンB2(mg) | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.13 |

| ビタミンB12(µg) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 100g当たり | もも | そともも | ヒレ |

| エネルギー(kcal) | 171 | 221 | 118 |

| 蛋白質(g) | 16.9 | 15.6 | 18.5 |

| 脂質(g) | 9.5 | 15.9 | 3.3 |

| 炭水化物(g) | 4.6 | 4.0 | 3.7 |

| 鉄(mg) | 0.7 | 0.5 | 0.9 |

| 亜鉛(mg) | 2.0 | 1.9 | 2.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.90 | 0.79 | 1.32 |

| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.18 | 0.25 |

| ビタミンB12(µg) | 0.3 | 0.3 | 0.5 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

脂が少ない部位の方がビタミンB1やたんぱく質なども多い傾向にあります。かた・もも・ヒレ部分が脂質が少なめでおすすめです。

ばら・ロース・肩ロースは脂質が多いので食べ過ぎには注意しましょう。

鶏肉の部位別の栄養

鶏肉には、主に以下のような部位があります。

- 手羽・・・翼の部分で、コラーゲンが豊富。

- むね・・・胸の部分。脂肪が少なく高たんぱく。

- もも・・・腿の部分。脂肪が適度にあり、やわらかい。

- ささみ・・・むねの内側にある部位で、特に高たんぱく・低脂質。

- かわ・・・皮の部分。脂質が多く高エネルギー。

栄養価の違いは以下の通り。ここでは、「若鶏 皮つき 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | 手羽さき | むね | もも | ささみ | 皮(もも) |

| エネルギー(kcal) | 207 | 133 | 190 | 98 | 474 |

| 蛋白質(g) | 16.3 | 17.5 | 17.0 | 19.7 | 5.3 |

| 脂質(g) | 15.7 | 5.5 | 13.5 | 0.5 | 50.3 |

| 炭水化物(g) | 0 | 3.6 | 0 | 2.8 | 0 |

| 鉄(mg) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |

| 亜鉛(mg) | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |

| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |

| ビタミンB2(mg) | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.05 |

| ビタミンB12(µg) | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

鶏肉は、良質なたんぱく質を摂取できる食材として広く知られています。中でもささみは、たんぱく質が特に豊富で脂質が少ないため、効率的にたんぱく質を補給したい方におすすめです。

そのほかの栄養素については、部位ごとの差はそれほど大きくありません。

一方で、皮の部分は脂質とカロリーが多く、たんぱく質は少なめです。過剰な摂取は控えたいです。

上記の栄養価は皮付きの数値であるため、皮を取り除くことで脂質の摂取量をさらに抑えることができます。

管理栄養士が教える!目的別・肉の選び方

これまで、肉の栄養について動物別・部位別にご紹介してきました。では、実際に日常の食事でお肉を選ぶとき、どのように選ぶのがよいのでしょうか。

ここでは、管理栄養士の視点から、健康的なお肉の選び方をアドバイスします。

日常的には、たとえば「鶏肉しか食べない」など、特定の種類に偏るのではなく、鶏肉・豚肉・牛肉をバランスよく取り入れることが理想的です。肉に含まれる栄養素には違いがあるので、偏らずに食べることで多くの栄養を摂取しやすくなるからです。

具体的には、1週間の肉の摂取割合としては、▼以下のようにするのが理想的です。

- 牛肉:1回

- 豚肉:1〜2回

- 鶏肉:3〜4回

この割合なら、各肉の特長を生かしつつ、必要な栄養素をバランスよく摂取できます。

また、肉を選ぶ際は、できるだけ赤身で脂身が少ないものを選ぶと、より効率よく栄養を摂取できます。脂身が多くなると、たんぱく質や鉄、ビタミンの含有量が相対的に減少する傾向があります。

ヘルシーで栄養価の高い肉を摂取するためにも、赤身肉を積極的に選びましょう。

この他、目的別の選び方を解説します。

夏バテのとき

夏バテのときにおすすめしたい肉は「豚肉」です。

夏バテの主な原因は、暑さによる食欲不振や、糖質中心の食事によってエネルギー代謝がうまくいかなくなることです。ビタミンB1は糖質の代謝をサポートする栄養素のため、夏バテ対策にぴったりの食材。

他の肉類にはビタミンB1があまり多く含まれていないため、夏の体調管理には「豚肉」と覚えておきましょう。

筋肉をつけたい方

筋肉をつけたい方におすすめなのは、言わずと知れた「鶏むね肉」や「ささみ」です。

これらは脂質が少なく、たんぱく質が豊富なため、筋肉づくりを効率よくサポートしてくれる優秀な食材です。さらに、選べる機会があれば「親鶏(成鶏)」を取り入れるのもおすすめ。若鶏よりもたんぱく質がやや多く、食べ応えもあります。

鶏肉以外にも豚肉の赤身(かた・もも)やヒレ肉もおすすめです。同じく、脂質が少なくたんぱく質が多いんです。筋トレ中は鶏肉ばかりになりがちですが、部位を選べば他の肉でも筋肉に良い食事ができます。

あまり頻繁には見かけませんが、鹿肉もたんぱく質が非常に多く、筋肉を増やしたい方にとっては隠れた食材です。

筋トレ中の人には鶏肉だけでなく、豚の赤身肉も取り入れましょう。

ダイエット中の方

ダイエット中におすすめなのは、「かた」や「もも」などの赤身肉や、鶏のむね肉(皮なし)・ささみといった脂質の少ない部位です。

肉には脂身の多い部位もあり、脂肪が多いほどエネルギー(カロリー)も高くなるため、ダイエット中は注意が必要です。

特に脂の多い「バラ肉」は、できるだけ控えるのが理想的です。

馬肉や鹿肉も脂質・エネルギーともに低く、たんぱく質が豊富なため、ダイエット中の肉としておすすめです。

鉄分を摂りたい方

鉄分をしっかり摂りたい方には、「牛肉(赤身)」やレバー(特に豚レバー)がおすすめです。猪・馬・羊・鹿などのジビエ系の肉も、鉄分を多く含んでいます。

これらの肉には、体に吸収されやすい「ヘム鉄」が豊富で、貧血予防やエネルギー代謝のサポートに役立ちます。

鉄分といえば真っ先に「レバー」が思い浮かびますが、レバーは独特の風味があり、苦手に感じる方も少なくありません。無理にレバーを食べなくても、赤身の牛肉などを取り入れることで、しっかり鉄分を補うことができます。

レバーは栄養価が非常に高い一方で、過剰摂取には注意が必要な栄養素も含まれているため、頻繁に主菜として取り入れるよりも、副菜に少量(20〜30g程度)加えるなどの工夫がおすすめです。

私が病院食の献立作成していたときも、レバーは副菜に少量入れる形で提供していました。

ハムやソーセージなどの加工肉は健康に良い?

肉には、加工品もあり、よく使用する人もいると思います。ここでは、肉の加工品の栄養についても解説します。

肉の加工肉は主に以下のようなものがあります。

- ハム

- 生ハム

- プレスハム

- ベーコン

- ソーセージ

栄養価の違いは以下の通り。

| 100g当たり | ロースハム | 生ハム | プレスハム | ベーコン | ソーセージ |

| エネルギー(kcal) | 211 | 243 | 113 | 244 | 319 |

| 蛋白質(g) | 16.0 | 20.6 | 12.9 | 13.5 | 10.5 |

| 脂質(g) | 13.5 | 16.0 | 3.7 | 17.9 | 29.3 |

| 炭水化物(g) | 6.0 | 3.3 | 6.8 | 1.9 | 3.1 |

| 鉄(mg) | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 |

| 亜鉛(mg) | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

| ビタミンB1(mg) | 0.7 | 0.92 | 0.55 | 0.54 | 0.35 |

| ビタミンB2(mg) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |

| ビタミンB12(µg) | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 |

| 塩分(g) | 2.3 | 5.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 |

ハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉は、豚肉を原料としていることが多く、ビタミンB1が比較的多く含まれているのが特徴です。

そのため、ビタミンB1の補給源として活用することはできますが、注意したいのは塩分と脂質の多さです。

特にベーコンやソーセージは脂質が多く、さらに生ハムは塩分が非常に高いため、食べ過ぎると塩分やカロリーの過剰摂取につながる可能性があります。

加工肉はあくまで「肉の代用品」ではなく、補助的な食品と考えた方がよいでしょう。

食べる場合は、小さく切って野菜と一緒に調理するなど、少量を副菜として取り入れるのがおすすめです。

まとめ|肉の栄養を上手にとって、健康な毎日を

この記事では、肉に含まれる主な栄養素や体への効果、そして種類ごとの特徴を分かりやすく解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 肉は、たんぱく質・ビタミンB群・鉄・亜鉛などの重要な栄養素を含む

- 脂質は飽和脂肪酸が多く含まれるため、摂りすぎには注意が必要

- 牛肉は脂質が多いが、鉄・亜鉛・ビタミンB12が豊富

- 豚肉はビタミンB1が最も多い

- 鶏肉は脂質が少なく、高たんぱくでヘルシー

- 猪・馬・羊・鹿などのジビエは鉄や亜鉛が豊富

- ハムやソーセージなどの加工肉は、塩分・脂質が多いため食べ過ぎに注意

肉は、私たちの食生活に欠かせない人気食材です。良質なたんぱく質をはじめとする栄養をしっかり補える一方で、部位や種類を選ばないと脂質の過剰摂取につながることもあります。

肉の栄養価や特徴を正しく理解し、目的に合わせて選びましょう。

お肉おいしいですよね。種類や頻度に注意しましょう。

参考文献(2025年5月15日参照)

- *1:和田淑子・大越ひろ 編著. (2008). 健康・調理の科学〔第3版〕-おいしさから健康へー (第3刷). 株式会社建帛社.

- *2:脂質|日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

栄養価は、すべて日本食品標準成分表2020年版(八訂)より引用しています。