- 脂質って何?

- 体に良い油なんて本当にあるの?

- 脂質を控える方法が知りたい…。

そんな疑問やお悩みをお持ちではありませんか?

脂質は「太る原因」や「体に悪いもの」といったイメージを持たれがちですが、実は健康な体づくりに欠かせない栄養素のひとつです。

ただし、現代の食生活では脂質を摂りすぎてしまっていることも少なくありません。脂質は健康に大きな影響を及ぼす栄養素なので、正しい知識と管理が重要です。

そこで本記事では、管理栄養士の視点から、脂質の基本的な役割から脂質を控えるコツまでをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

この記事を読めば、脂質に対する正しい知識が身につき、健康な食生活に近づきます。

脂質をうまくコントロールしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

脂質とは、三大栄養素のひとつ

脂質は、私たちの体にとって欠かせない三大栄養素のひとつです。

体を動かすためのエネルギー源として使われるほか、細胞膜やホルモンの材料になったり、脂溶性ビタミンの吸収を助けたりと、さまざまな働きを担っています。

脂質の大きな特徴は、その「高いエネルギー量」にあります。

- 炭水化物…4kcal/g

- たんぱく質…4kcal/g

- 脂質…9kcal/g(約2倍)

炭水化物やたんぱく質が1gあたり約4kcalのエネルギーを持つのに対し、脂質は1gあたり約9kcalと、約2倍以上のエネルギーを供給します。

このため、体は効率的にエネルギーを蓄えるために、脂質を優先して貯蔵する傾向があります。摂りすぎるとエネルギー過多となり、肥満や生活習慣病のリスクが高まるため、バランスのよい摂取が大切です。

脂質の種類と、体に良い油・悪い油の違い

脂質には、体に良し悪しがあり、その違いは「脂肪酸」の種類によって決まります。脂肪酸は、脂質の一部を構成する成分です。

簡単に分類すると、以下の通り。

| 脂肪酸の種類 | 具体例 | |

| ◎積極的に取り入れたい | n-3系脂肪酸 | 青魚(EPA・DHA)、えごま油、アマニ油など |

| 〇取り入れたい | n-6系脂肪酸 | 植物油(ごま油、サラダ油など)※摂りすぎ注意。n-3とのバランスが重要 |

| ▲ 摂りすぎに注意 | 飽和脂肪酸 | バター、ラード、肉の脂など |

| ✖できるだけ避けたい | トランス脂肪酸 | マーガリン、ショートニング、加工食品など |

脂質は「どれだけ摂るか」だけでなく、「どの種類を選ぶか」がとても重要です。

◎積極的に取り入れたい:n-3系脂肪酸

n-3系脂肪酸は、体内で合成できないため、必ず食物から摂取しなければいけない必須脂肪酸です。欠乏すると皮膚炎などの発症リスクがあります。

具体的なn-3系脂肪酸は以下の通り。

- α-リノレン酸

- EPA(イコサペンタエン酸)

- DHA(ドコサヘキサエン酸)

これらn-3系脂肪酸は、動脈硬化や心疾患をはじめとする生活習慣病の予防に効果的であると考えられています。

n-3系脂肪酸が多い食品は▼以下の通り。

| 100g当たり | n-3系脂肪酸(g) |

| アマニ油 | 56.63 |

| えごま油 | 58.31 |

| たいせいようさば | 6.56 |

| さんま | 5.59 |

| くるみ | 8.96 |

| チアシード | 19.43 |

えごま油やアマニ油は、n-3系脂肪酸を多く含む優れた食品ですが、油であるためエネルギーも高めです。健康のために取り入れる際は、摂りすぎに注意しましょう。

一方で、青魚や魚の油にもn-3系脂肪酸(EPA・DHA)が豊富に含まれています。普段の食事に魚料理を積極的に取り入れることで、無理なく・バランスよくn-3系脂肪酸を摂取することができます。

魚の詳しいDHA・EPA含量についてはこちら【魚の栄養】

〇適量取り入れたい:n-6系脂肪酸

n-6系脂肪酸も、体内で合成することができないため、食事から摂取する必要がある「必須脂肪酸」です。

具体的なn-6系脂肪酸は▼以下の通り。

- リノール酸

- γ-リノレン酸

- アラキドン酸

これらのn-6系脂肪酸は、皮膚や粘膜の健康維持、成長促進、免疫機能の調整などに関与しており、健康維持に欠かせない脂肪酸とされています。

ただし、現代の食生活では摂取量が過剰になりやすく、注意が必要です。大豆油やコーン油などの植物油が主な摂取源です。

n-6系脂肪酸が多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | n-6系脂肪酸(g) |

| 大豆油 | 49.67 |

| ごま油 | 40.88 |

| コーン油 | 50.82 |

| ヒマワリ油 | 57.51 |

| マヨネーズ | 18.02 |

| ごま | 23.11 |

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま脂質の適量を意識しながら、摂りすぎには注意しましょう。

▲摂りすぎ注意:飽和脂肪酸

飽和脂肪酸は、体内で合成できる脂肪酸のため、食事から必ず摂取する必要はありません。摂りすぎに注意が必要な脂肪酸とされています。

飽和脂肪酸を過剰に摂取すると、以下のような生活習慣病のリスクが高まることが知られています。

- LDL(悪玉)コレステロールの増加

- 循環器疾患(心筋梗塞や脳卒中など)

- 肥満

このような健康リスクを避けるためにも、飽和脂肪酸を多く含む食品は、量と頻度に注意して摂取することが大切です。

飽和脂肪酸は、動物性脂肪や一部の植物性油脂に多く含まれています。常温で固まりやすい性質があります。以下のような食品に多く含まれています。

| 100g当たり | 飽和脂肪酸(g) |

| 牛脂 | 41.05 |

| バター | 50.45 |

| ラード | 39.29 |

| ショートニング | 46.23 |

| ココナッツオイル | 83.96 |

| パーム油 | 47.08 |

| 生クリーム | 39.6 |

世界保健機関(WHO)などの国際的なガイドラインでは、飽和脂肪酸の摂取は総エネルギーの10%未満に抑えることが推奨されています。

日本人の平均摂取量は、多くても約9.4%程度と、国際的な基準内に収まっているケースがほとんど。

そのため、過度に心配する必要はありませんが、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、飽和脂肪酸はエネルギーの7%以下が目安とされており、油脂の種類や使い方には注意したいところです。

✖できるだけ避けたい:トランス脂肪酸

トランス脂肪酸は、脂質の中でもできるだけ避けたい脂質です。

避けたい理由は以下の通り。

- LDLコレステロールを増加させる作用

- 冠動脈疾患発症のリスクを約1.3倍高める

- トランス脂肪酸の一種であるエライジン酸が認知症発症との関連

これらが報告されているからです。(参照:脂質|日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省)

特に飽和脂肪酸よりも、トランス脂肪酸のほうが約2倍もLDLコレステロールに悪影響を与えると言われています。

トランス脂肪酸は不飽和脂肪酸の一種で、主に以下の2種類に分類されます。

工業由来のトランス脂肪酸

植物油などに水素を添加して人工的に作られる過程で発生するもので、主に以下の食品に含まれます。

- マーガリン

- ファストフード

- ショートニングを使った菓子やパン

動物由来のトランス脂肪酸

牛や羊などの反芻動物の胃内で微生物によって自然に生成され、以下の食品に含まれます。

- 乳製品(バター、チーズなど)

- 牛肉・羊肉などの肉類

由来の違いによる影響は現在のところ分かっていません。

日本人の平均的なトランス脂肪酸の摂取量は、欧米に比べて少ないとされています。しかしながら、日本人の食事摂取基準(2025年版)でも、可能な限り摂取を控えることが望ましいと明記されています。

健康を守るためにも、食品の選び方に気をつけ、できるだけトランス脂肪酸を避けるよう心がけましょう。

コレステロールの体への影響

食品に含まれる脂質のひとつに「コレステロール」があります。

コレステロールは食事から摂取できますが、実は体内でも肝臓を中心に合成されているため、必ずしも食事から摂らなければならない栄養素ではありません。

コレステロールの摂取が血中コレステロール値に与える影響については、これまでに多くの研究が行われてきました。

一部の研究では「食事由来のコレステロールが血中コレステロールを増やす」と報告されていますが、すべての人に当てはまる明確な結論は出ていません。

そのため、かつては「卵はコレステロールが多いから健康に悪い」といった情報が広まっていましたが、現在では適量であれば健康への悪影響は少ないと見直されています。

つまり、特にコレステロールに関する健康上の問題がない人は、必要以上に神経質になる必要はありません。

ただし、だからといって無制限に摂取しても良いというわけではなく、脂質異常症や循環器疾患の予防という観点からも、コレステロールの過剰摂取は避けるべきです。

コレステロールの多い食品は以下の通り。

| 100g当たり | コレステロール(mg) |

| たまご | 370 |

| 鶏レバー | 370 |

| するめいか | 250 |

| たらこ | 350 |

| バター | 210 |

卵以外でも多く含まれるものはいくつかあります。過剰に避ける必要はありませんが、食べ過ぎ等には注意しましょう。

脂質の1日の摂取量目安

ここまで脂質についていろいろ説明してきましたが、「結局どうすればいいの?」と感じた方もいるかもしれません。

脂質の“質”とは?

脂質の種類によって、体への影響は大きく異なります。ざっくり言えば、

◎ 魚の油(n-3系脂肪酸)は体に良いので積極的に摂る

▲ バター、肉の脂など(飽和脂肪酸)は控えめに

✖ マーガリン、加工食品など(トランス脂肪酸)はできるだけ避ける

というのが基本の考え方です。

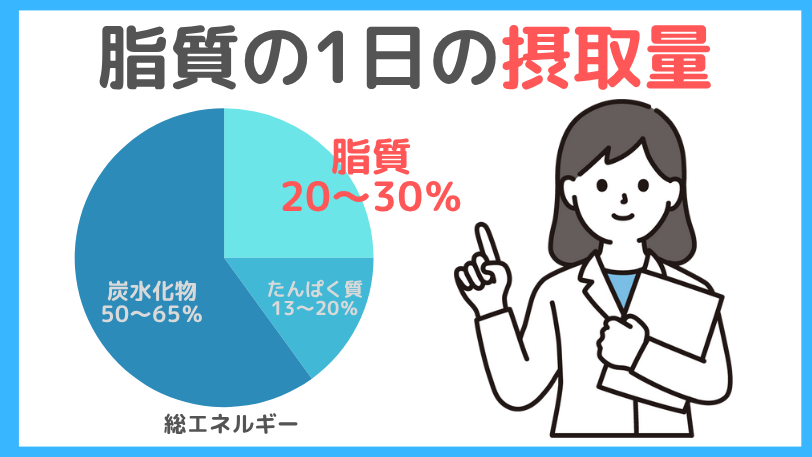

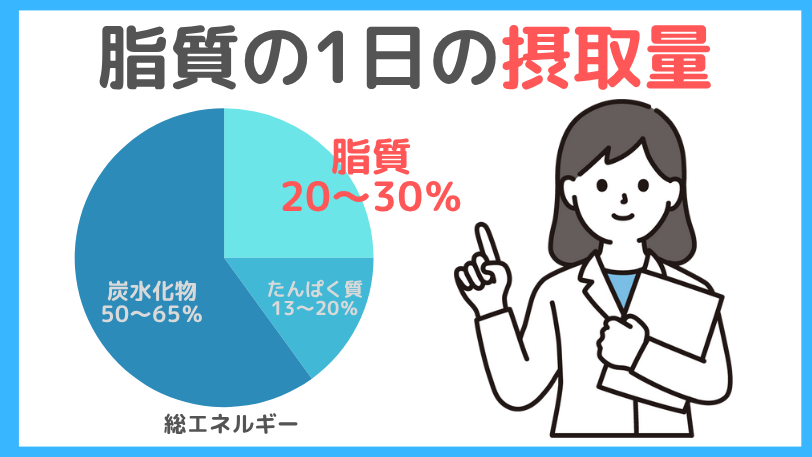

脂質の“量”の目安は?

日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、脂質からのエネルギー摂取量は、総エネルギーの20~30%が目安とされています。

たとえば、1日2,000kcalの食事をしている場合

- 脂質から摂るべきエネルギー量は 400~600kcal

- 脂質の量に換算すると、約44~66g/日が目安になります

詳しくはこちら【脂質の1日の必要量】

とはいえ、毎日の食事で脂質のグラム数を正確に計算するのは難しいですよね。

そこで大切なのは、以下の2点。

- 脂質の多い食品を知ること

- 控えめにする工夫を取り入れること

特に現代の日本人の食生活では、脂質を摂りすぎているケースが多いです。

次の章以降で、脂質が多く含まれる食品や、摂取量を控えるための具体的な工夫について解説します。

脂質の多く含まれる食品・食材

脂質が多く含まれるのは、肉類、油、揚げ物、乳製品などです。

脂質が多い食品の例を一部、以下にピックアップしました。

| 100g当たり | 脂質(g) |

| 牛バラ | 42.6 |

| 牛リブロース | 49.6 |

| 豚バラ | 34.9 |

| ベーコン | 17.9 |

| ウインナーソーセージ | 29.3 |

| 鶏皮 | 50.3 |

| バター | 74.5 |

| ラード | 97.0 |

| 生クリーム | 39.6 |

脂質の多い傾向と特徴

肉類は「牛肉>豚肉>鶏肉」の順に脂質が多く、ばら肉やロース、ひき肉などの部位に特に多く含まれています。

油脂類(バター、ラード、生クリームなど)は非常に脂質が高く、少量でもカロリーが一気に上がるので注意が必要です。

調理法でも脂質量は変わる

揚げ物(唐揚げ、天ぷら、カレーパン、ポテトチップス、フライドポテトなど)は、調理中に多量の油を吸収するため、見た目以上に脂質が多くなります。

油を使わずに調理する蒸す・ゆでる・焼く・グリルなどの方法に変えるだけでも、脂質を大きく減らすことができます。

脂質を上手に控える・選ぶコツ

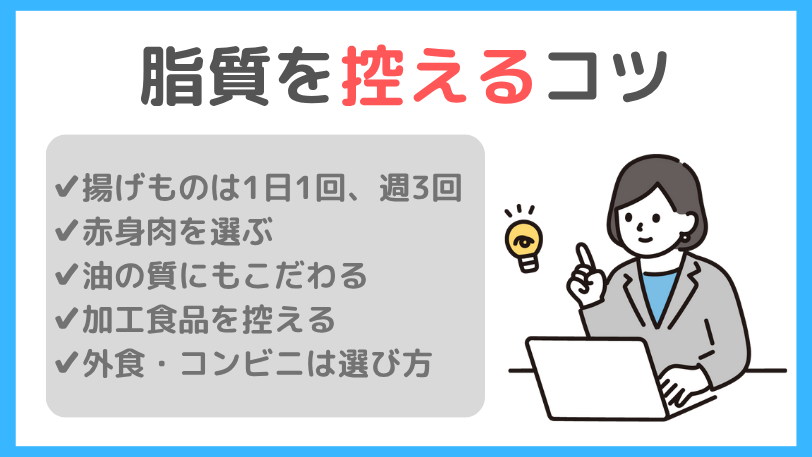

脂質を「ただ減らす」ではなく、上手に“選んで・控える”工夫が大切です。今日からできるコツを紹介します。

- 揚げものは1日1回、週3回

- 赤身肉を選ぶ

- 油の質にもこだわる

- 加工食品を控える

- 外食・コンビニは選び方に注意

揚げものは1日1回、週3回

揚げ物は、他の調理法の中で油の摂取量が一番多い調理法です。脂質の少ない焼く・蒸す・茹でるがヘルシーでおすすめです。

外食や店屋物の利用が多いと、自然と揚げ物が増えてしまいます。揚げ物は食べても1日に1回まで、週にすると3回までに気を付けると、摂りすぎになりません。

例えば、昼に「天ぷらうどん」を食べて、夜に「とんかつ」などは止めましょう。

赤身肉を選ぶ

肉を選ぶときは、赤身肉を積極的に選びましょう。赤身肉を選ぶことで、脂質を抑えられるだけではなく、たんぱく質やビタミンなどの栄養素も摂りやすくなります。

もも、ヒレ、肩などの脂質の少ない部位を積極的に取り入れましょう。

詳しくはこちら【肉の栄養】

油の質にもこだわる

油には多くの種類がありますが、同じ油でも、健康への影響がことなります。バター・ラード・マーガリンは控え、オリーブオイル・えごま油・あまに油を取り入れることで、同じ油でも質が良い油を選ぶことができます。

油をゼロにするよりも、体に良い油に置き換えることがポイントです。

加工食品を控える

加工食品には、油が多く含まれている物が多いです。

例えば以下のような食品。

- 菓子パン

- お菓子

- カップ麺

- レトルトカレー

これらは見えない油(=加工油脂やトランス脂肪酸)が多く含まれています。

成分なども確認し「ショートニング」「ファットスプレッド」などの記載があれば注意しましょう!

外食・コンビニは選び方に注意

外食・コンビニでは脂質の多いメニューを選びがちになります。

- 揚げ物・濃いソースの料理を避ける

- 魚料理や蒸し料理、和定食を選ぶ

- サラダはノンオイルドレッシング or 少量だけかける

これらの工夫をし、脂質の量に注意しましょう。

成分表示に脂質の量が記載されている場合は、1食あたりの脂質量を15~20g程度に抑えることを目安にするとよいでしょう。

まとめ:脂質は「悪」ではない。種類と摂り方が大切

この記事では、脂質の役割や種類、摂取のポイントについて解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 脂質は体に欠かせない三大栄養素のひとつ

- 積極的に摂りたい:n-3系脂肪酸(青魚やえごま油など)

- 適量を心がけたい:n-6系脂肪酸(ごま油・大豆油など)

- 摂りすぎ注意:飽和脂肪酸(肉の脂・バターなど)

- できるだけ避けたい:トランス脂肪酸(マーガリン・加工食品など)

- コレステロールは過剰摂取には注意

- 肉の種類や部位を工夫して脂質をカット

- 揚げ物の頻度や量を見直すことがポイント

脂質というと「太る」「体に悪い」というイメージを持たれがちですが、実際は体の健康維持に欠かせない重要な栄養素です。

ただし、現代の食生活では摂りすぎになりやすいため、「量」だけでなく「質」にも目を向けて選ぶことが大切です。

脂質の摂り方を見直すことは、健康的な食生活への第一歩。

今日から少しずつ、意識してみてはいかがでしょうか?

特に魚の脂質は積極的に摂りたいです。