- 最近、食生活ちょっとヤバいかも…

- そろそろ健康にも気を付けたい

- でも、何から改善すればいいのか分からない

こういった悩みを抱えていませんか?

20代後半や30代など年齢を重ねるにしたがって、ふと「食生活、このままで大丈夫かな」と不安になる瞬間が訪れることがあります。

若いころはお金がなかったり、健康意識が低かったりして、ついつい適当な食事で済ませてしまっていた人も少なくないはずです。

でも、乱れた食生活を続けていると、疲れやすくなったり、集中力が落ちたり、さらには生活習慣病のリスクも高まります。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、今日からできる食生活改善のポイントをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「今のままじゃダメかも…」と感じているあなた、ぜひ最後まで読んでみてください。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

なぜ「食生活の改善」が重要なのか

現代は、手軽に食品が手に入る便利な時代です。料理が苦手でも、コンビニやスーパーで買ったものを食べたり、外食したりすれば、食べたいものをすぐに口にすることができます。

では、なぜ乱れた食生活が問題なのでしょうか?

それは、栄養の「過剰」や「不足」を引き起こすリスクが高まるからです。

偏った食事は、糖質や脂質の過剰摂取につながりやすく、反対にビタミンやミネラルなど、本来しっかり摂るべき栄養素が不足してしまうこともあります。

このような栄養バランスの崩れは、体調不良を招くだけでなく、将来的な健康リスクを高めてしまいます。

若いうちは不調を感じにくくても、不規則な食生活は少しずつ体に蓄積され、将来、生活習慣病を引き起こす原因となるのです。

生活習慣病には、以下のような疾患があります。

- 高血圧

- 脂質異常症

- 糖尿病

- 慢性腎臓病 など

こうした病気は、一度かかってしまうと長期的な治療が必要になったり、生活の質を大きく下げてしまうこともあります。だからこそ、健康を長く維持するためには、日頃の食生活を見直すことが大切です。

いつまでも元気に過ごすためには、日々の食生活が重要な鍵を握っています。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま無理なくできることから、一緒に始めていきましょう。

食生活を改善する3つのポイント

「食生活を改善したい」と思っても、実際に何から始めればいいのか迷うことは多いものです。

そこで今回は、取り組みやすいように、改善のポイントを大きく3つに絞ってご紹介します。

- 食べ方の改善

- バランスの良い食事

- 適量を知る

この3つのポイントを意識することで、乱れがちな食生活を、より健康的なものへと整えることができます。

ただし、改善に取り組むときに注意したいのが、「最初から完璧を目指さないこと」です。食生活は毎日のこと。最初から理想を追い求めすぎると、負担が大きくなり、途中で疲れてやめてしまう原因になります。

大切なのは、「できることから少しずつ」始めること。小さな習慣の積み重ねが、無理なく続けられる食生活改善につながります。

今回ご紹介する3つのポイントのうち、まずは 「食べ方の改善」と「バランスの良い食事」 の2つに取り組むだけでも、大きな効果が期待できます。

さらに余裕が出てきたら、3つ目の「適量を知る」まで取り組むと、より理想的な食生活に近づいていきます。

それでは、まずは「食べ方の改善」から始めてみましょう。

食生活改善①食べ方の改善

食生活を改善しようと思ったとき、まず取り組んでほしいのが「食べ方の改善」です。

多くの人は、最初に「何を食べるか(食事の内容)」を変えようとしがちですが、それは意外とハードルが高く、続けにくいこともあります。

そこでおすすめなのが、「何を食べるかよりも先に、どう食べるかを見直すこと」。

食べ方の改善なら、今ある食材や食事をそのまま活かしながら、次の食事からすぐに実践しやすいです。

まずは、以下の3つの「食べ方のポイント」に取り組んでみましょう

- 1日3食の食事時間をできるだけ一定にする

- よく噛んで、ゆっくり食べる

- 食べる順番を意識する(野菜→主菜→ごはん)

1日3食の食事時間をできるだけ一定にする

食生活の改善は、まず「食事を規則正しくとること」から始めましょう。

中でも朝ごはんは特に重要です。朝食を抜いてしまうと、以下のような影響が出やすくなります。

- 基礎代謝が低下する

- 次の食事で食べすぎやすくなる

- 体脂肪がつきやすくなる

朝食をしっかりとることで、体内のエネルギー代謝がスムーズにスタートし、太りにくく、疲れにくい体づくりにつながります。

詳しくはこちら【朝食を抜くと太りやすくなる3つの理由】

食事の時間を一定にすることで、体内時計(生体リズム)が整い、ホルモンや消化機能の働きがスムーズになります。

特に夕食は就寝の2時間前までに済ませるのが理想的です。遅い時間の食事は、脂肪がたまりやすくなるほか、翌朝の胃もたれや食欲不振にもつながります。

詳しくはこちら【寝る前に食べるデメリット5つ】

まずは1日3食規則正しい食事を心がけましょう

よく噛んで、ゆっくり食べる

食べ方の改善として、もっとも取り組みやすく、効果が大きいのが「よく噛むこと」です。

よく噛むことには、▼驚くほどたくさんのメリットがあります。

- 食べすぎを防ぎ、肥満予防につながる

- 虫歯や歯周病の予防

- 胃腸の働きを助け、消化をスムーズにする

- がんの予防につながるという研究もある

- 脳が活性化され、集中力アップ

- ストレスの緩和やリラックス効果

- フェイスラインが引き締まり、表情も豊かに

このメリットどれもとても魅力的だと思いませんか?

しかし、現代は忙しさから「早食い」が習慣になっている人も多く、噛む回数が極端に少なくなっている傾向があります。早食いは、肥満や生活習慣病のリスクを高める要因にもなります。

普段、何回くらい噛んでいるか意識したことはありますか?意外と少ないと気づいて驚く方も多いです。

噛む回数の評価は、以下を参考にしてください。

| 噛む回数 | 食事の質 |

| 1~10回 | 注意!早食いになっています! |

| 11~19回 | もう少し噛みたい |

| 20~29回 | 健康的で消化に良い |

| 30回以上 | 素晴らしい! |

1口30回を目安に噛むことで、食事の満足感が高まり、食べすぎ防止や体調改善にもつながります。

詳しくはこちら【よく噛むことの7つのメリット 】

よく噛むことは特に簡単に始めやすい食生活の改善です!今日からすぐ意識しましょう。

食べる順番を意識する(野菜→主菜→ごはん)

食べ方の改善として、「食べる順番を意識すること」もとても効果的です。

健康的な食べる順番は、次の3ステップ

- 野菜(食物繊維)

- 主菜(肉や魚などのたんぱく質)

- ごはん(糖質)

この順番を意識することで、次のようなメリットが期待できます。

- 血糖値の急上昇を防ぎ、太りにくくなる

- 満腹感を得やすくなり、食べすぎ予防に

- 脂質や糖質の摂りすぎを自然に抑えられる

- 生活習慣病のリスクを下げる効果も

これは、最初に食べる野菜に含まれる「食物繊維」が、糖質や脂質の吸収をゆるやかにしてくれるからです。

また、ある程度お腹が満たされることで、その後に食べるお肉やごはんの量も自然と控えめになりやすいというメリットもあります。

詳しくはこちら【食べる順番の効果】

この「食べる順番」は、今すぐ始められて、お金も手間もかかりません。

次の食事から、さっそく試してみてください!

食生活改善②バランスの良い食事

食生活を改善するうえでも重要なのが「食事の内容」です。

バランスの良い食事が必要な理由は、私たち人間に必要な栄養素を、偏りなく摂取するためです。

たとえば、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、34種類もの栄養素について、具体的な摂取基準が示されています。私たちはこの34種類すべてを、過不足なく摂る必要があります。

詳しくはこちら【1日に必要な栄養素】

この基準を満たすために、毎日の食事で栄養バランスを意識することが欠かせません。

バランスの良い食事とは?

では、「バランスの良い食事」とは、具体的にどのようなものでしょうか。

それぞれの具体的な食べ物は▼以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ごはん・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉類・魚類・卵類・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

詳しくはこちら【バランスの良い食事とは】

バランスの良い食事の具体例

具体的に、バランスの良い食事例をご紹介します。

【献立内容】

- ご飯

- 鶏の照り焼き

- 南瓜のそぼろ煮

- 小松菜とえのきのナムル

- 味噌汁

- りんご

この食事は、主食・主菜・副菜がそろっており、それぞれ十分な量確保できています。

バランスの良い食事を実現するためには、量の目安も意識することが大切です。

それぞれの目安量は以下の通りです。

- 主食:ご飯茶碗1~2杯

- 主菜:たんぱく質源60~120g

- 副菜:140g以上

この量を目標にして食事をそろえると、バランスの良い食事に近づきます。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

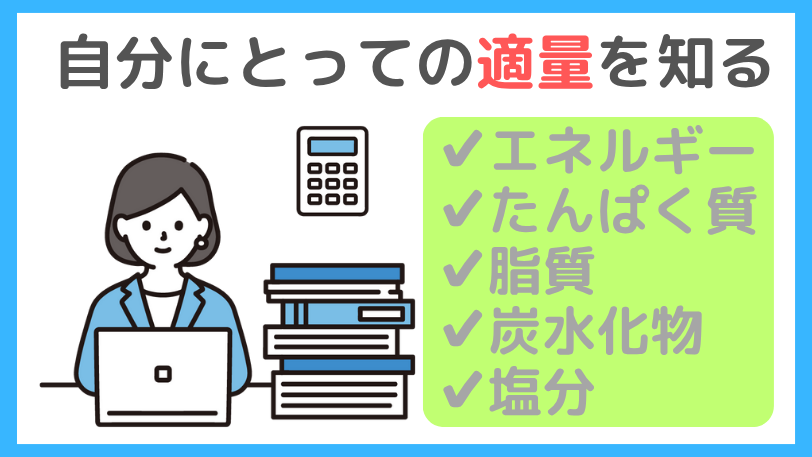

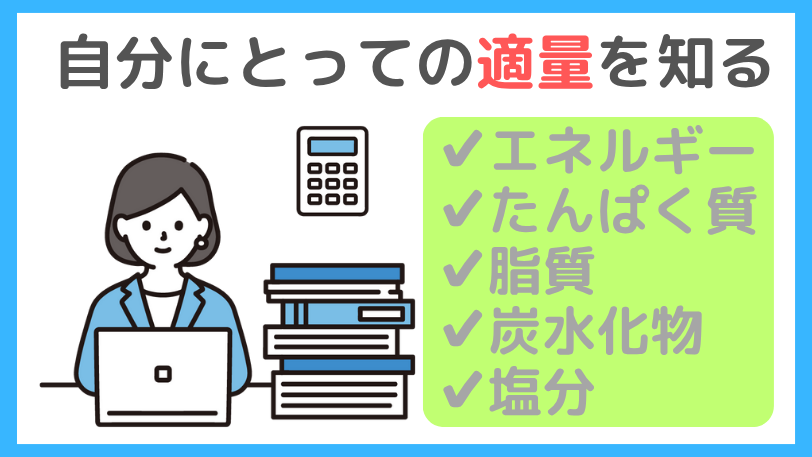

食生活改善③適量を知る

食生活を改善する上で、知っておいて損はないのが、自分の適量です。

自分の1日に必要な栄養素の量を把握しておくと、具体的に気をつけやすくなります。

例えば、1日のエネルギー必要量が2000kcalの人が、昼食だけで1000kcalを摂るときに「多すぎることに気づける」など。

ここでは、以下の5つの栄養素について解説します。

- エネルギー

- たんぱく質

- 脂質

- 炭水化物

- 塩分

エネルギー量の求め方

1日に必要なエネルギー量は、以下の式で求めることができます。

体重(kg) × エネルギー係数(kcal/kg)= 1日の総エネルギー(kcal)

この「エネルギー係数」は、性別・年齢・身体活動レベルによって異なります。

身体活動レベルとは、日常生活でどれくらい体を動かしているかを示す目安です。

下の中から、もっとも近いものを選んでください。

| 身体活動レベル | 内容 |

| 低い | 1日の大半が座って過ごすなど、静的な活動が中心の人 |

| 普通 | デスクワーク中心でも、通勤や買い物、家事、軽い運動などを日常的に行っている人 |

| 高い | 立ち仕事や体を動かす仕事に従事している、または運動習慣がある人 |

身体活動レベルを用いて、以下の表から、エネルギー係数を判断します。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例えば、【35歳/男性/身体活動レベル普通/体重60kg】であれば、エネルギー係数「39.4」を使います。

この数値に体重を掛けると1日のエネルギー量が出てきます。

体重60kg × 39.4=2364kcal

この2,364kcalが、現在の体重を維持するための1日のエネルギー量になります。

もっと詳しくはこちら【1日のカロリーの求め方】

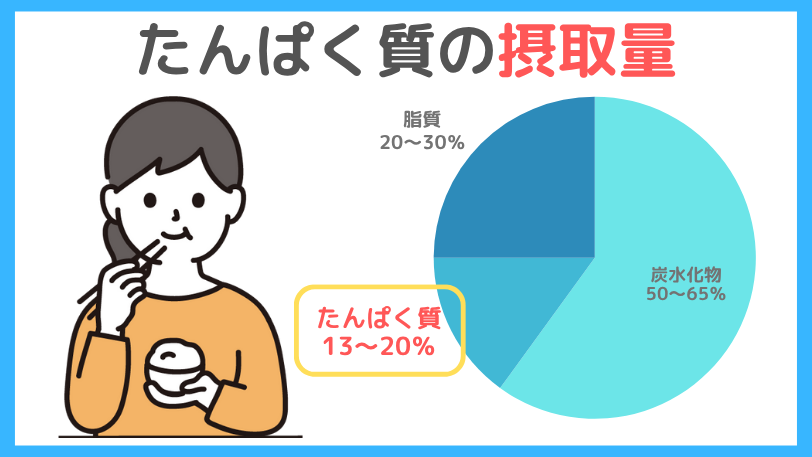

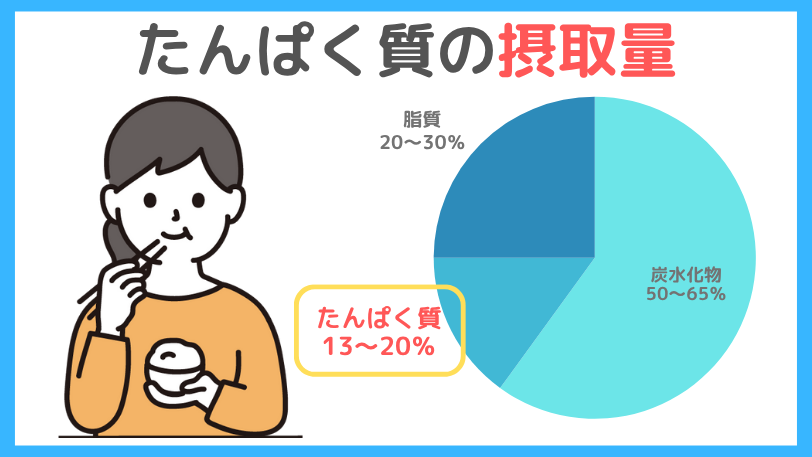

たんぱく質の求め方

たんぱく質の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

比率は、年齢・性別に応じて以下の通り。(目標量)

| 年齢 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 13~20% | 13~20% |

| 30~49歳 | 13~20% | 13~20% |

| 50~64歳 | 14~20% | 14~20% |

| 65~74歳 | 15~20% | 15~20% |

| 75歳以上 | 15~20% | 15~20% |

具体的なたんぱく質の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×たんぱく質比率÷ 4 (※)= 必要なたんぱく質量(g)

※ここで「4」で割る理由は、たんぱく質1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:30歳女性、1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限13% → 2000 × 0.13 ÷ 4 = 65g

- 上限20% → 2000 × 0.20 ÷ 4 = 100g

この場合、65〜100gの範囲がたんぱく質量の目安となります。

もっと詳しくはこちら【たんぱく質の求め方】

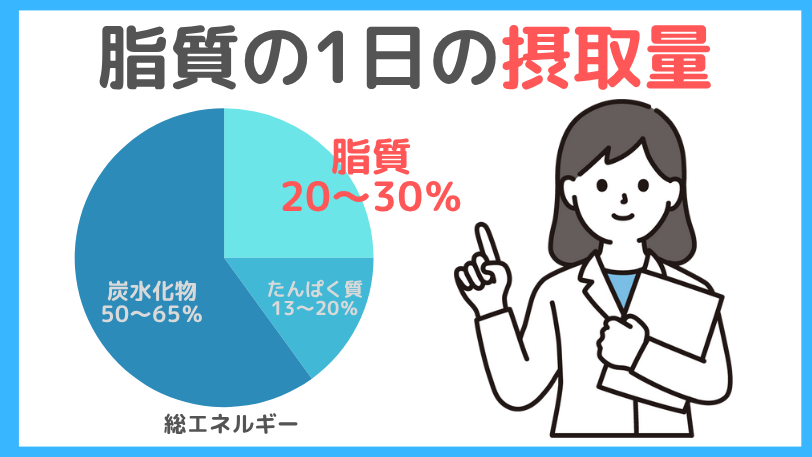

脂質の求め方

脂質の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

具体的な脂質の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×脂質比率÷ 9 (※)= 必要な脂質量(g)

※ここで「9」で割る理由は、脂質1gあたりのエネルギー量が9kcalとされているためです。

例えば、1日の総エネルギー摂取量が2,000kcalの場合、以下の通り。

2,000kcal × 20~30% = 400~600kcal

脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを持っているため、これをグラムに換算すると。

400~600kcal ÷ 9kcal/g = 約44~66g

つまり、1日2000kcalの人は、約44~66gの脂質量が目安となります。

もっと詳しくはこちら【脂質の1日の必要量】

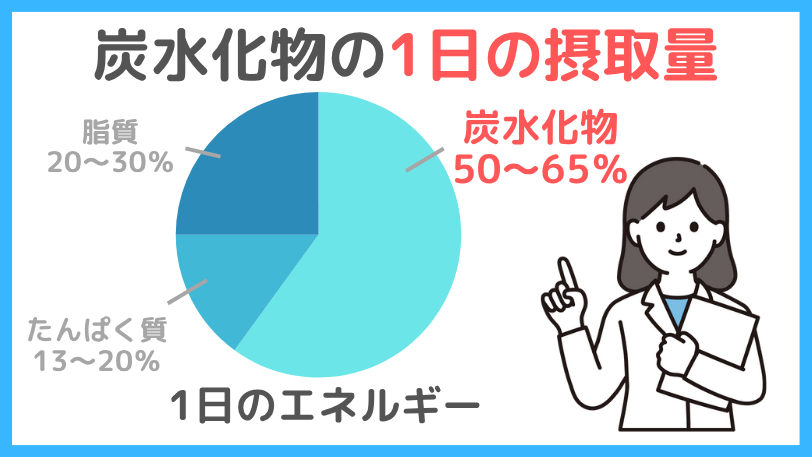

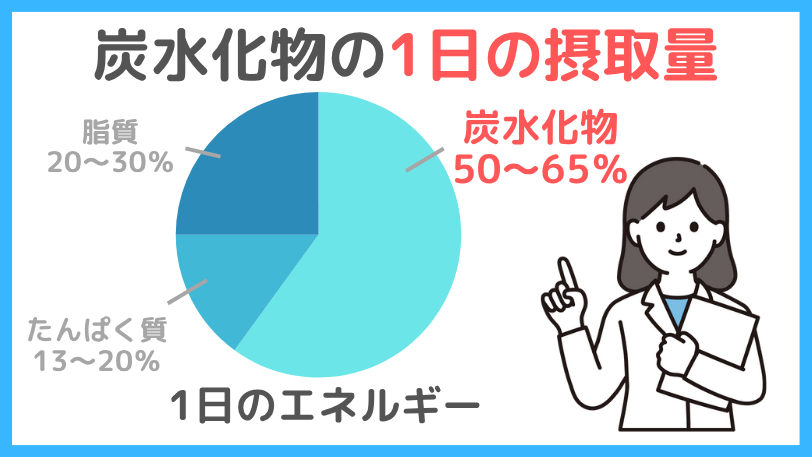

炭水化物の求め方

炭水化物の摂取量は、1日の摂取エネルギーの比率で算出します。

具体的な炭水化物量の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×炭水化物比率÷ 4 (※)= 必要な炭水化物量(g)

※ここで「4」で割る理由は、炭水化物1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限50% → 2000 × 0.5 ÷ 4 = 250g

- 上限65% → 2000 × 0.65 ÷ 4 = 325g

この場合、250〜325gの範囲が炭水化物量の目安となります。

もっと詳しくこちら【炭水化物の1日の必要量】

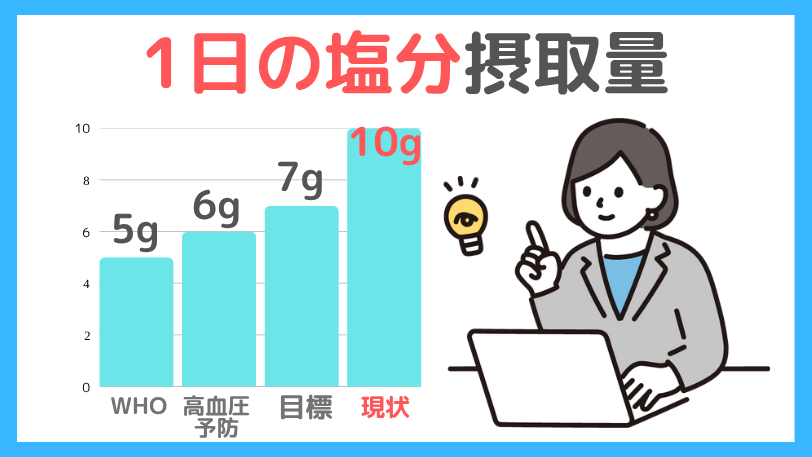

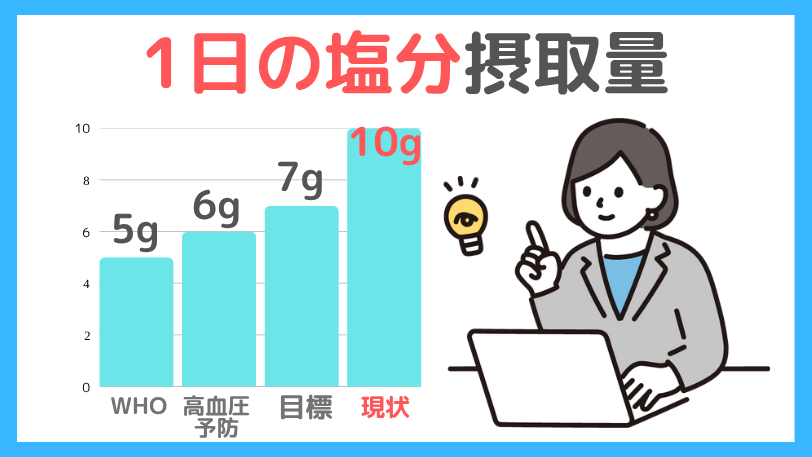

塩分の適量

実は、塩分の摂取目標にはいくつかの基準があります。それぞれの目的や立場に応じて、以下のように定められています。

- WHO(世界保健機関)のガイドライン:5g/日未満

- 高血圧の予防・治療を目的とした推奨値:6g/日未満

- 日本人の食事摂取基準(2025年版):男性7.5g未満、女性6.5g未満

- 健康日本21(第三次)の目標値:7g/日未満

疾患などがない人は、日本人の食事摂取基準の男性7.5g未満、女性6.5g未満を目標にしましょう。

もっと詳しくはこちら【塩分の1日の適量とは?】

自分にとって適切な栄養量を知り、日々の食事に活かしていきましょう。

食生活改善でのよくある質問

忙しくて自炊できないけど、食生活は改善できますか?

もちろん、自炊できなくても食生活は改善できます!

まずは、上で紹介した食べ方の3つ改善から始めましょう。

また、外食やお惣菜を利用する際でも、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることを意識すれば、バランスのいい食事に近づけることができます。無理に自炊にこだわらず、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。

食事のバランスってどう判断すればいいの?

食事のバランスは、「主食・主菜・副菜」の3つがそろっているかを目安にすると分かりやすいです。

食材や料理を見るときに、「これは主食かな?主菜かな?副菜かな?」と分類を意識するクセをつけるだけでも、バランスのとれた食事に一歩近づきます。

野菜ジュースは野菜の代わりになりますか?

野菜ジュースは野菜の代わりにはなりませんが、どうしても野菜が摂れない時や忙しい時の補助としては役立ちます。

基本は、できるだけ野菜そのものから栄養を摂ることを心がけましょう。

自分の1日に必要な栄養価が分かったけれど、どう活用すればいいの?

食品の栄養成分表示を確認し、自分に必要な栄養量と照らし合わせて判断してみましょう。

たとえば、1日に必要な目安が「2000kcal・たんぱく質75g・脂質55g・炭水化物300g・塩分7.5g未満」の場合、1食あたりの目安はおおよそ「650kcal・たんぱく質25g・脂質18g・炭水化物100g・塩分2.5g」となります。

この基準を参考にして、今から食べるお弁当の栄養価が「多すぎる」「足りない」「どの栄養素が不足しているか」などをチェックすることで、食生活の調整に役立ちます。

まとめ:健康な食生活は将来への投資

この記事では、今日からできる食生活改善のポイントを解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 健康を維持するためには、日々の食生活がとても重要

- 食生活改善の3つのポイントは「食べ方」「バランス」「適量」

- 食べ方は規則正しく、よく噛み、食べる順番を意識すること

- バランスは主食・主菜・副菜をしっかりそろえること

- 適量は自分に必要な栄養量を知り、それに合わせて食べること

食生活は毎日の積み重ねなので、体への影響も大きいです。

乱れていた食習慣も、今日から少しずつ見直すことで、将来の健康に大きな変化をもたらします。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

まずは無理なく、できることから始めてみましょう。