- 魚って体にいいって聞くけど、実際どんな栄養があるの?

- 健康にいい魚ってどれ?

- どれくらい食べればいいの?

そんな疑問をお持ちではありませんか?

最近では、若い世代を中心に魚を食べる機会が減っています。

しかし魚には、肉からは摂りにくい貴重な栄養素が多く含まれており、健康維持に役立つ食品です。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、魚の栄養素と効果、種類別の特徴などをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

普段あまり魚を食べない方も、ぜひ最後まで読んでください。

魚に含まれる栄養素とその健康効果

魚には、私たちの健康を支えるさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

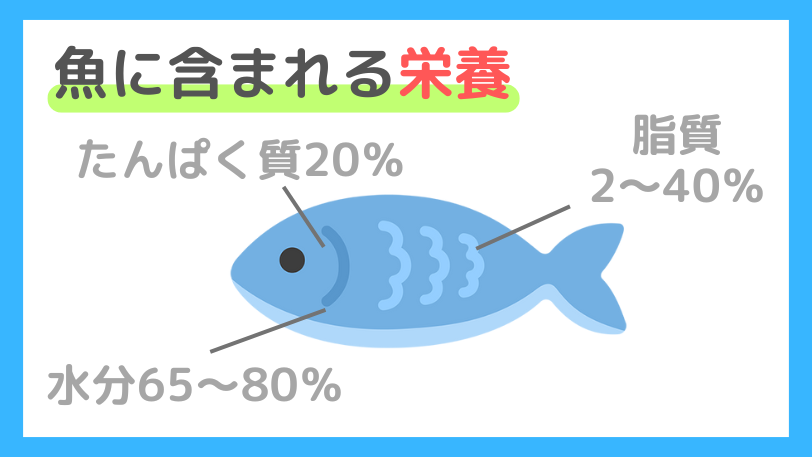

魚の主な成分は以下の通りです*1。

- たんぱく質:約20%

- 脂質:約2〜40%(種類によって差が大きい)

- 水分:約65〜80%

特に注目したいのは、魚に含まれる脂質が生活習慣病の予防に効果があることです*2。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま脂質は良くないイメージがありますが、魚の脂質は健康に良いのです!

魚の健康効果が期待できる栄養素は以下の通りです。

- たんぱく質

- DHA(ドコサヘキサエン酸)

- EPA(エイコサペンタエン酸)

- ビタミン

- カルシウム

- タウリン

たんぱく質

魚には、体に必要な良質なたんぱく質が豊富に含まれています。たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、ホルモン、酵素など、体のあらゆる構造や機能を支える重要な成分です。

特に魚のたんぱく質は、必須アミノ酸をバランスよく含んでいることが特徴で、「良質たんぱく質」として評価されています。

また、肉と比べて筋繊維が細く、結合組織が少ないため、柔らかく、消化吸収にも優れています*1。

| 蛋白質が多い魚 | 蛋白質(100g当) |

| くろまぐろ 天然 赤身 生 | 22.3g |

| かつお 春獲り 生 | 20.6g |

| ごまさば 生 | 19.9g |

たんぱく質は老若男女問わず大事です!

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

DHA(ドコサヘキサエン酸)

DHAは、特にサバ・イワシ・サンマなどの青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸(n-3系)の一種です。

この成分は脳や神経の構成成分であり、記憶力や判断力の維持に役立つとされ、高齢者の認知機能の維持にも期待されています*3。また、小児期の脳の発達にも関与していることが知られています。

| DHAが多い魚 | DHA(100g当) |

| たいせいようさば 生 | 2600mg |

| さんま 生 | 2200mg |

| ぶり 生 | 1700mg |

かつお(春獲り)は120mg、まだらは42mgのDHA量です。比較すると、青魚がいかにDHAが多いかが分かります。

魚を食べると「頭が良くなる」と言われるのは、このDHAの効果によるものです。

EPA(エイコサペンタエン酸)

EPAもDHAと同じく青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸です。

EPAは血液中の中性脂肪を減らし、血液をサラサラに保つ作用があります。動脈硬化や心疾患、脳卒中などの予防に効果があるとされ、生活習慣病対策として注目されています*1。

| EPAが多い魚 | EPA(100g当) |

| たいせいようさば 生 | 1800mg |

| さんま 生 | 1500mg |

| かたくちいわし 生 | 1100mg |

魚卵では、イクラが1600mgとEPAが多く含まれています。

DHA・EPAは脂質なので、天然魚よりも養殖魚の方が多く含まれています。

ビタミン

魚には、骨の健康に欠かせないビタミンDや、代謝をサポートするビタミンB群(B1・B2・B6・B12など)が多く含まれています。

特にビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける役割*1をもち、骨粗しょう症の予防にも効果的です。

| ビタミンDが多い魚 | ビタミンD(100g当) |

| かわはぎ 生 | 43.0μg |

| くろかじき 生 | 38.0μg |

| べにざけ 生 | 33.0μg |

すけとうだら0.5μg、ほっけ3.0μgと比べると、上記魚のビタミンDの豊富さが分かりますね。

ビタミンについて詳しくはこちら【ビタミンとは】

カルシウム

骨ごと食べられる小魚(しらす、いわしの丸干し、煮干しなど)には、カルシウムが豊富に含まれています。カルシウムは骨や歯の材料となり、成長期の子どもや骨密度が低下しやすい高齢者にとって欠かせない栄養素です。

| カルシウムが多い魚 | カルシウム(100g当) |

| どじょう 生 | 1100mg |

| たたみいわし 生 | 970mg |

| ほんもろこ 生 | 850mg |

その他、かじか520mg、いかなご500mg、わかさぎ450mg、ししゃも330mg、しらす210mgもカルシウムの多い魚です。

小さく丸ごと食べる魚は、骨も一緒に食べられるためカルシウムが多く含まれています。

タウリン

タウリンは、魚介類に多く含まれるアミノ酸様成分です。肝機能の強化や疲労回復、血圧の調整などに関わるとされています。

以下のような食材に多く含まれています。

- イカ

- タコ

- 貝類(ホタテ、アサリ、しじみ など)

- 魚介類(特にサバ、カツオなどの青魚)

- 牛や豚の心臓(ハツ)や肝臓(レバー)

魚の種類と栄養の違い

魚は大きく分けて、赤身魚と白身魚に分類されます。

この分類は、筋肉に含まれる色素タンパク質「ミオグロビン」の量によって決まります。ミオグロビンが100gあたり10mg以上含まれている魚は赤身魚、それ以下のものは白身魚とされています。

また、これとは別に、見た目や脂質の特徴などから分類される「青魚」という呼び方もあります。これらの分類によって、魚の栄養価や食べ方にも違いが出てきます。

赤身魚の特徴

赤身魚は、筋肉にミオグロビンが多く含まれるため、身が赤く見えるのが特徴です。多くは広い海を泳ぎ回る外洋回遊魚で、持久力が必要なため赤い筋肉を発達させています。

代表的な赤身魚は▼以下の通りです。

- カツオ

- マグロ

- イワシ

- サバ

- カジキ

- サンマ

- ぶり

イワシやサバ等は赤身魚であると同時に「青魚」とも呼ばれます。

白身魚の特徴

白身魚は、筋肉に含まれるミオグロビンが少なく、血合い肉も少ないため、肉色が白く見えます。多くは底棲魚(海底近くに生息する魚)で、瞬発的な動きが中心のため白い筋肉が発達しています。

栄養面では、脂肪が少なく、消化もしやすいです。タンパク質が中心で、比較的淡白な味わいです。

代表的な白身魚は▼以下の通りです。

- タイ

- ヒラメ

- カレイ

- あじ

- あゆ

- うなぎ

- タラ

- サケ

- さわら

- ししゃも

- すずき

- たちうお

- ふぐ

- ほっけ

サケは身が赤いため赤身魚と誤解されがちですが、ミオグロビンの含有量は少なく、白身魚に分類されます。赤い色はエサに含まれるアスタキサンチンという色素によるものです。

青魚の特徴

「青魚」とは背中が青みがかった魚を指す俗称で、明確な科学的定義はありません。脂がのっていて栄養価が高い魚が多いです。

この脂には、▼以下のような生活習慣病予防に効果があるとして注目されています*1。

- 中性脂肪の低下

- 動脈硬化の予防

- 血小板の凝集抑制(血液サラサラ効果)

- 血栓による血管の詰まりを防ぐ

代表的な青身魚は▼以下の通りです。

- さば

- あじ

- さんま

- いわし

- ぶり

- さわら

- かつお

- ほっけ

- まぐろ

青魚には明確な定義がないため、分類がやや曖昧で難しいことがあります。

給食の現場では、栄養面というよりもアレルギー対応の観点から青魚としての分類が求められることが多く、サバ、アジ、サンマ、イワシ、サワラ、ブリなどが青魚として扱うことが多かったです。

管理栄養士おすすめ!栄養価の高い魚6選

魚にはさまざまな種類がありますよね。管理栄養士の視点から、特に栄養価の高い魚を厳選してご紹介します。

おすすめの魚は以下の6種類です

- さば

- さんま

- ぶり

- いわし

- うなぎ

- さけ

さばの栄養

さばは、EPAやDHAを豊富に含み、ビタミンDも比較的多く含まれるため、魚特有の栄養素を効率よく摂取できる優秀な魚です。

主に以下の3種類が流通しています。

まさば・・・日本近海で漁獲される代表的な国産さば。

ごまさば・・・身が締まり、九州などでよく食べられる。

たいせいようさば(通称:ノルウェーさば)・・・輸入物として流通量が多い。主に冷凍や加工品に使われる。

それぞれのさばの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | まさば 生 | ごまさば 生 | たいせいようさば 生 |

| エネルギー(kcal) | 211 | 131 | 295 |

| たんぱく質(g) | 17.8 | 19.9 | 15.3 |

| 脂質(g) | 12.8 | 3.7 | 23.4 |

| 炭水化物(g) | 6.2 | 4.5 | 5.6 |

| カルシウム(mg) | 6 | 12 | 7 |

| 鉄(mg) | 1.2 | 1.6 | 0.9 |

| ビタミンD(µg) | 5.1 | 4.3 | 10.0 |

| EPA(mg) | 690 | 230 | 1800 |

| DHA(mg) | 970 | 830 | 2600 |

| 塩分(g) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |

中でも、たいせいようさば(ノルウェーさば)は、寒い海で育つために脂質が多く、EPA・DHA、ビタミンDが非常に豊富です。栄養価を重視するなら、ノルウェーさばがおすすめ。スーパーでは「ノルウェー産」や「脂のり◎」などの表示をチェックすると見つけやすいです。

まさばやごまさばは、ノルウェーさばに比べるとEPA・DHA・ビタミンD量はやや劣りますが、脂質が少なく、さっぱりと食べやすいのが特徴です。

ごまさばは、鉄分が多く含まれているため、鉄の摂取を意識したい方には適しています。

さんまの栄養

さんまは、EPA・DHA、ビタミンDを豊富に含む青魚です。特に秋の旬の時期には脂がのり、栄養価が高まります。

秋以外に食べることは少ないかもしれませんが、旬の時期にはぜひ積極的に食べたい魚です。

さんまの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | さんま 生 |

| エネルギー(kcal) | 287 |

| たんぱく質(g) | 16.3 |

| 脂質(g) | 22.7 |

| 炭水化物(g) | 4.4 |

| カルシウム(mg) | 28 |

| 鉄(mg) | 1.4 |

| ビタミンD(µg) | 16.0 |

| EPA(mg) | 1500 |

| DHA(mg) | 2200 |

| 塩分(g) | 0.4 |

私も、さんまは秋が来たら必ず食べます。

ぶりの栄養

ぶりも、EPA・DHA、ビタミンDを豊富に含む栄養価の高い魚です。

出世魚として知られ、成長段階によって「はまち」とも呼ばれますが、成魚の「ぶり」の方が、栄養価は高くなります。

スーパーなどで年中手に入りやすいため、季節を問わず取り入れやすい魚です。

ぶりの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | ぶり 生 | はまち 生 |

| エネルギー(kcal) | 222 | 217 |

| たんぱく質(g) | 18.6 | 17.8 |

| 脂質(g) | 13.1 | 13.4 |

| 炭水化物(g) | 7.7 | 6.2 |

| カルシウム(mg) | 5 | 19 |

| 鉄(mg) | 1.1 | 1.0 |

| ビタミンD(µg) | 8.0 | 4.0 |

| EPA(mg) | 940 | 450 |

| DHA(mg) | 1700 | 910 |

| 塩分(g) | 0.1 | 0.1 |

ぶりとはまちの両方が売られていたら、ぶりを選ぶと栄養価が高い選択になります。

いわしの栄養

いわしは、ビタミンD・EPA・カルシウムなどが多く含まれています。

骨ごと食べられる調理法が多いため、カルシウムを効率よく摂取できる魚としても知られています。生活習慣病の予防や骨の健康維持に役立つ栄養素が揃っているため、日常的に取り入れたい食材です。

いわしにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や栄養価の違いがあります。

イワシの種類と特徴は以下の通り。

うるめいわし・・・目が潤んで見えることが名前の由来。干物や丸干しとしてよく利用される。

かたくちいわし・・・体が小さく、煮干しやしらす、アンチョビの原料として使われることが多い。

まいわし・・・最も一般的に流通している種類。刺身や焼き物、煮物など幅広く使える。

それぞれのいわしの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | うるめいわし 生 | かたくちいわし 生 | まいわし 生 |

| エネルギー(kcal) | 124 | 171 | 156 |

| たんぱく質(g) | 18.4 | 15.3 | 16.4 |

| 脂質(g) | 3.6 | 9.7 | 7.3 |

| 炭水化物(g) | 4.4 | 5.7 | 6.3 |

| カルシウム(mg) | 85 | 60 | 74 |

| 鉄(mg) | 2.3 | 0.9 | 2.1 |

| ビタミンD(µg) | 9.0 | 4.0 | 32.0 |

| EPA(mg) | 290 | 1100 | 780 |

| DHA(mg) | 660 | 770 | 870 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

いわしは種類ごとに特徴的な栄養素があり、それぞれの良さがあります。

- うるめいわしは鉄分が豊富で、貧血予防に役立ちます。

- かたくちいわしはEPAを多く含み、血液サラサラ効果が期待されます。

- まいわしはビタミンDの含有量が非常に多く、魚類の中でもトップクラスです。

まいわしはビタミンDとカルシウムを同時に摂れるため、カルシウムの吸収効率が高まり、骨を強くしたい方におすすめの魚です。

うなぎの栄養

うなぎは、カルシウム・各種ビタミン・DHAなど多くの栄養素を含んだ、栄養価の高い魚です。

複数の重要な栄養素をまんべんなく含んでおり、健康維持に非常に優れた食材と言えます。ビタミンA・Eなどの脂溶性ビタミンも豊富で、美容や疲労回復にも効果が期待されます。

うなぎには、以下の種類があります。

うなぎ・・・一般的に出回っているうなぎです。

ヤツメウナギ・・・見た目が似ていますが、魚類ではなく円口類に分類される別の生き物です。日本ではあまり一般的ではありませんが、東北地方などで滋養強壮食として珍重されることがあります。

それぞれのうなぎの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | うなぎ 生 | やつめうなぎ 生 |

| エネルギー(kcal) | 228 | 245 |

| たんぱく質(g) | 14.4 | 15.8 |

| 脂質(g) | 16.1 | 18.8 |

| 炭水化物(g) | 6.2 | 3.2 |

| カルシウム(mg) | 130 | 7 |

| 鉄(mg) | 0.5 | 2.0 |

| ビタミンA(µg) | 2400 | 8200 |

| ビタミンD(µg) | 18.0 | 3.0 |

| ビタミンE(mg) | 7.4 | 3.8 |

| EPA(mg) | 580 | 1500 |

| DHA(mg) | 1100 | 1500 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.1 |

栄養価は一見似ているようで、一般的なうなぎとヤツメウナギでは一部に違いがあります。

- 一般的なうなぎは、カルシウムやビタミンDが豊富なのに対し、ヤツメウナギはこれらの含有量は少なめです。

- 一方で、鉄分やEPA・DHAはヤツメウナギの方が多く含まれており、貧血予防や血液・脳の健康に役立つ栄養素がしっかり摂れます。

ヤツメウナギは日常的にはあまり見かけない魚ですが、栄養価の高い食材です。もし食べる機会があれば、ぜひ一度試してみてください。

うなぎは高価ですが、栄養価が高く積極的に食べたい魚ですね。

さけの栄養

さけは、ビタミンDを含むとともに、抗酸化成分の「アスタキサンチン」も豊富に含む、栄養価の高い魚です。

脂が少なめで比較的ヘルシーな魚でありながら、たんぱく質も豊富なため、年齢問わず取り入れやすい食材です。

さけの種類と特徴は以下の通り。

白鮭・・・日本で最も一般的な鮭。塩鮭やフレークとしてよく使われ、加熱調理向き。

紅鮭・・・身が鮮やかな赤色で脂は少なめ。アスタキサンチンが豊富で抗酸化作用が強い。

銀鮭・・・養殖が中心で脂がのっている。DHA・ビタミンDの含有量が比較的高く、コクのある味わい。焼き魚や弁当向け。

大西洋鮭・・・実際には「鮭」とは別種(サケ科のアトランティックサーモン)だが、日本では「サーモン」として広く流通。ノルウェーやチリなどの養殖が中心で、刺身や寿司ネタにもよく使われる。

にじます・・・別名トラウトサーモン。鮭に似た見た目だが別種。DHAやアスタキサンチンが豊富。刺身・寿司での使用が多い。

たとえ別種の魚であっても「サーモン」と名前につくと、「鮭」として認識されることが多いため、ここでは一緒に栄養価を解説していきます。

それぞれのさけの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | 白鮭 生 | 紅鮭 生 | 銀鮭 生 | 大西洋鮭 生 | にじます 生 |

| エネルギー(kcal) | 124 | 127 | 188 | 218 | 201 |

| たんぱく質(g) | 18.9 | 18.6 | 16.8 | 17.3 | 18.7 |

| 脂質(g) | 3.7 | 3.7 | 11.4 | 14.4 | 11.7 |

| 炭水化物(g) | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |

| カルシウム(mg) | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 |

| 鉄(mg) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

| ビタミンD(µg) | 32.0 | 33.0 | 15.0 | 8.3 | 11.0 |

| EPA(mg) | 240 | 270 | 310 | 330 | 600 |

| DHA(mg) | 460 | 480 | 890 | 510 | 1300 |

| 塩分(g) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

白鮭や紅鮭には、ビタミンDが魚の中でもトップクラスに多く含まれています。一方で、EPAやDHAといった体に良い脂は、銀鮭やニジマスに豊富です。

どの種類の鮭もたんぱく質がしっかり摂れるのも嬉しいポイント。

鮭は比較的手に入りやすく栄養価が高い魚なので、日々の食事に積極的に取り入れたいですね。

魚は週にどれくらい食べればいい?理想的な摂取頻度

みなさんは、魚を週に何回食べていますか?

魚に含まれるn-3系脂肪酸(DHAやEPA)を摂取するためです。これらの脂肪酸は、体内で作れないため食事からとる必要があります。心臓や血管の健康を保つうえでとても大切な栄養素です。

ハーバード公衆衛生大学院の研究では、「脂の乗った魚を週に1〜3回食べることで、心臓病による死亡リスクが最大36%も減少した」という結果も報告されています*6。

日本人の食事摂取基準(2025年版)で、n-3系脂肪酸の摂取目安は以下のように設定されています。

- 成人男性:2.2g以上/日

- 成人女性:1.6g以上/日

たとえばサバには、100gあたり約6.56gのn-3系脂肪酸が含まれていて、1切れ(80g)でも約5.25g摂取できます。つまり、週に3切れ程度のサバを食べると、1週間分(15.4g)の目標をクリアできるということです。

もちろん、毎回サバばかりというわけにはいきませんよね。いろいろな種類の魚を組み合わせて、週4回以上を目標に魚料理を取り入れると、健康な食生活に近づきます。特に青魚を取り入れましょう。

私が病院に勤務していたころに作成していた献立でも、魚料理は1週間に4〜6回は必ず登場していました。

魚の栄養を逃がさない!おすすめの調理法とポイント

魚には、n-3系脂肪酸やたんぱく質、ビタミン・ミネラルなど、健康維持に欠かせない栄養素が含まれています。

しかし、調理方法によってはせっかくの栄養が減ってしまうこともあるので注意が必要です。そこで、魚の栄養をできるだけ逃さずに摂るための調理法とポイントをご紹介します。

【蒸す・焼く】脂を残しつつ、栄養キープ

蒸し料理は油を使わずに調理できるうえ、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸をしっかり残せるのが魅力です。

焼き魚も表面がカリッとしておいしいですが、グリルで焼きすぎると脂が落ちてしまうので、焼き加減には注意しましょう。

- 焦げないように中火以下でじっくり焼く

- オーブンやホイル焼きで蒸し焼きにすると脂の損失が少ない

【煮る】煮汁ごと食べるのが正解!

煮魚にすると、水溶性のビタミンやミネラルが煮汁に溶け出します。煮汁も一緒に食べると栄養を捨てずに摂取しやすいです。

- 醤油や味噌ベースの煮汁で味付けすると、最後まで食べやすい

- 煮詰めすぎず、ふっくら仕上げるとDHAの損失も抑えられる

ただし、煮汁ごと食べることでの塩分の摂りすぎには注意しましょう。

【揚げる】衣で栄養を閉じ込めるが、油の質に注意

揚げ物は衣が栄養を閉じ込めてくれるのでおすすめです。ただし、高温で長く加熱するとDHA・EPAが酸化しやすくなるので注意が必要です。

- 短時間でカラッと揚げる

- 新鮮な油を使い、酸化を防ぐ

【生で食べる】栄養を最も無駄なく摂取

刺身などの生食は、加熱による栄養損失がないのが最大のメリット。ただし、新鮮なものを選び、衛生管理には十分注意が必要です。

- 鮮度が高い魚を選び、当日中に食べる

- 冷蔵・衛生管理をしっかり行う

生で食べると栄養の損失が少ないというメリットはありますが、寄生虫や細菌によるリスクも伴います。生食する場合は鮮度の高いものを選び、衛生管理にも十分注意しましょう。

それぞれの調理法にメリットがあるので、目的や状況に応じて上手に使い分けていきたいですね。

鮮度が落ちた魚の調理は、塩焼きよりも照り焼きの方が適しています。

魚の缶詰でも栄養は摂れる?選び方と注意点

魚を積極的に食べた方がいいことが分かりました。しかし魚は傷むのも早いので、頻繁に買いに行くことができずに取り入れにくい人もいますよね。

しかし「缶詰でも十分な栄養が摂れるの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。ここでは缶詰の栄養について解説します。

以下は生とさばと缶詰の栄養価です。

| 100g当たり | まさば 生 | さば缶詰(水煮) | さば缶詰(みそ煮) |

| エネルギー(kcal) | 211 | 174 | 210 |

| たんぱく質(g) | 17.8 | 17.4 | 13.6 |

| 脂質(g) | 12.8 | 9.3 | 12.5 |

| 炭水化物(g) | 6.2 | 5.1 | 10.7 |

| カルシウム(mg) | 6 | 260 | 210 |

| 鉄(mg) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |

| ビタミンD(µg) | 5.1 | 11.0 | 5.0 |

| EPA(mg) | 690 | 930 | 1100 |

| DHA(mg) | 970 | 1300 | 1500 |

| 塩分(g) | 0.3 | 0.9 | 1.1 |

缶詰に使用されるサバの種類としては、主にまさばやノルウェーさばが多く使われています。

栄養価を比較すると、サバの缶詰はカルシウム、ビタミンD、EPA、DHAなどが豊富に含まれており、缶詰でも十分に栄養を摂取できることが分かります。

缶詰の栄養素が生の魚よりも高く見えるのは、さまざまな商品の平均値が示されているためです。

缶詰は塩分・脂質に注意が必要です。缶詰を選ぶ際は、油漬けや味付けではなく、水煮タイプを選ぶようにしましょう。

缶詰はストックしやすいので、災害対策にもなり便利ですね。

練り製品は魚の代わりにはならない

魚から作られている練り製品は、種類が多く利用することも多いと思います。「練り製品からでも魚の栄養が摂れるの?」と気になる人もいますよね。

ここでは、練り製品の栄養について解説します。

| 100g当たり | すけとうだら 生 | すり身(タラ) | 蒸しかまぼこ | 焼き竹輪 |

| エネルギー(kcal) | 72 | 98 | 93 | 107 |

| たんぱく質(g) | 14.2 | 14.3 | 11.2 | 12.3 |

| 脂質(g) | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |

| 炭水化物(g) | 2.6 | 9.9 | 11.0 | 12.1 |

| カルシウム(mg) | 13 | 7 | 25 | 48 |

| 鉄(mg) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |

| ビタミンD(µg) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |

| EPA(mg) | 71 | 25 | 75 | 54 |

| DHA(mg) | 170 | 44 | 130 | 87 |

| 塩分(g) | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |

練り製品には、タラを使用することが多いため、生のタラとの栄養価を比較しました。

練り製品は製造過程で他の成分が加わるため、たんぱく質の含有量が減少し、その代わりに炭水化物や塩分が増加します。ビタミンDやEPA・DHAなどの栄養素も少ないです。

練り製品は栄養面で魚の代わりにはならないため、生魚や缶詰などでの摂取を心がけることが重要です。

まとめ|魚の栄養を上手にとって、健康な毎日を

この記事では、魚の栄養や効果、調理法について解説しました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 魚には生活習慣病予防に役立つ栄養素が含まれている

- 魚の種類によって栄養価が異なる

- おすすめの魚は、鯖、秋刀魚、鰤、鰯、鰻、鮭

- 週に4回以上を目標に食べよう

- 魚の缶詰を上手に活用しよう

最近では欧米化が進み、魚を食べる頻度が減少していますが、魚は生活習慣病予防にも効果があり、積極的に食べたい食材です。

魚ごとに期待できる健康効果が異なるため、それぞれの特徴を理解し、上手に食生活に取り入れていきましょう。

私も、もっと日々の献立に魚を積極的に加えようと思います。

参考文献(2025年5月12日参照)

- *1:和田淑子・大越ひろ 編著. (2008). 健康・調理の科学〔第3版〕-おいしさから健康へー (第3刷). 株式会社建帛社.

- *2:山崎清子・島田キミエ・渋川祥子・下村道子 共著. (2008). 新版 調理と理論 (第7版). 株式会社同文書院.

- *3:脳・神経機能維持とn-3系脂肪酸|日薬理誌151.27~33

- *4:魚を中心とした日本食は健康食 魚が糖尿病や心臓病のリスクを低下 サプリメントの効果については賛否あり|保健指導リソースガイド

- *5:脂質による健康影響|農林水産省

- *6:魚が糖尿病や心臓病のリスクを低下 サプリメントには賛否あり|糖尿病ネットワーク

栄養価は、すべて日本食品標準成分表2020年版(八訂)より引用しています。