- 卵って栄養がすごいって本当?

- 食べすぎると体に悪いって聞いたけど大丈夫?

- 適切な量や、より健康的な食べ方が知りたい!

そんな疑問をお持ちではありませんか?

卵は「完全栄養食」とも呼ばれることもあり、栄養素を豊富に含む優れた食材です。

一方で、「コレステロールが高くなるのでは?」という不安から、摂取量に悩む方も少なくありません。

そこで本記事では、管理栄養士の視点から、卵の栄養成分・期待できる健康効果・理想的な摂取量や調理法について、わかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「卵が好き!でも体にも良い食べ方が知りたい」という人は、ぜひ最後まで読んでください。

卵の栄養とは?主な栄養素と健康効果

卵には、私たちの健康を支えるさまざまな栄養素が豊富に含まれています。

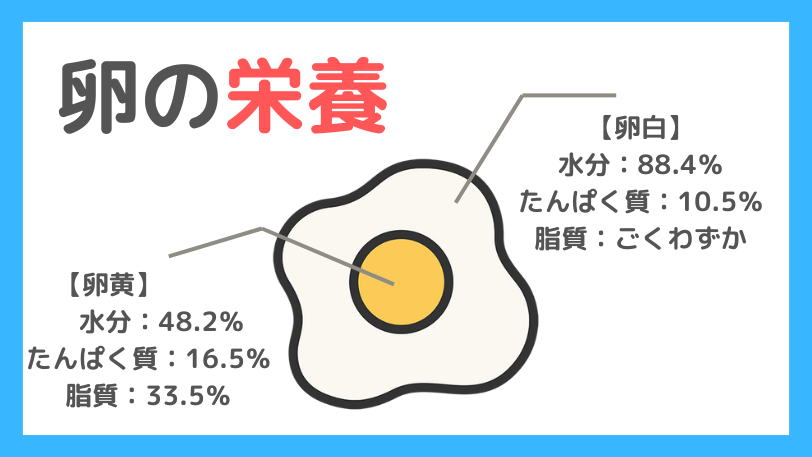

卵白と卵黄ではその栄養成分に大きな違いがあります。以下は、卵の主な成分です*1。

卵白の成分

- 水分:88.4%

- たんぱく質:10.5%

- 脂質:ごくわずか

卵黄の成分

- 水分:48.2%

- たんぱく質:16.5%

- 脂質:33.5%

卵白より卵黄の方が、たんぱく質と脂質の両方を豊富に含んでいます。

卵の基本的な栄養価は以下の通りです。栄養価は一部のみ抜粋しています。

| 栄養価 | 鶏卵1個(50g) |

| エネルギー(kcal) | 71 |

| たんぱく質(g) | 5.7 |

| 脂質(g) | 4.7 |

| 炭水化物(g) | 1.7 |

| 鉄(mg) | 0.8 |

| ビタミンA(µg) | 105 |

| ビタミンD(µg) | 1.9 |

| ビタミンB2(mg) | 0.19 |

| ビタミンB12(mg) | 0.6 |

| 食塩(g) | 0.2 |

卵の栄養で注目したいのが以下の栄養素です。

- たんぱく質

- 脂質(リノール酸・オレイン酸)

- ビタミンA・B2・B12・D

- 鉄

たんぱく質

卵には、人間の体に必要なたんぱく質が豊富に含まれています。たんぱく質は筋肉や臓器、皮膚、ホルモン、酵素など、体のあらゆる構造や機能を支える重要な成分です。

特に卵のたんぱく質は、必須アミノ酸をバランスよく含んでいることが特徴で、「良質たんぱく質」として評価されています。

肉や魚ほどの量ではないものの、卵は調理が簡単で毎日取り入れやすいのが大きなメリット。

卵1個には、約6gのたんぱく質が含まれており、朝食や間食でも気軽にたんぱく質を補える優秀な食品です。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま卵は、たんぱく質の栄養価を示す指標である「アミノ酸スコア」が100の、非常に質の高いたんぱく質を含む食品です。

詳しくはこちら【たんぱく質とは】

リノール酸

卵の脂質には、リノール酸が含まれています。

リノール酸は、必須脂肪酸のひとつで、体内では作ることができないため、食事からの摂取が必要です。

細胞膜の構成やホルモンの合成に関わり、肌の健康や免疫機能の維持にも役立ちます。

ただし、摂りすぎると炎症を促す場合もあるため、バランスが大切です。

オレイン酸

卵の脂質には、オレイン酸が含まれています。

オレイン酸は、卵黄に多く含まれる脂肪酸のひとつで、血中の悪玉コレステロール(LDL)の上昇を抑制させる働きがあるとされています。

オレイン酸は、積極的に摂りたい脂質の1つです。

ビタミンA

卵黄には、ビタミンAが豊富に含まれており、視力の維持や皮膚・粘膜の健康をサポートします。

特に、暗いところで目が見えにくい「夜盲症」などの予防に関係する重要なビタミンで、免疫機能を正常に保つ働きもあります。

ビタミンB2

卵白と卵黄の両方に含まれるビタミンB2は、脂質・糖質・たんぱく質の代謝を助ける重要な栄養素です。

エネルギー産生や皮膚・粘膜の健康維持に関わるため、美容や疲労回復を意識する方には特に意識して摂りたいビタミンのひとつです。

ビタミンB12

ビタミンB12は、主に卵黄に含まれており、赤血球の生成や神経機能の維持に重要な役割を果たします。

特に植物性食品にはほとんど含まれないため、卵は貴重な供給源。貧血予防や認知機能のサポートにも関わっています。

ビタミンD

卵黄に含まれるビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を保つために欠かせない栄養素です。

また、近年では免疫機能を高める効果でも注目されており、日光を浴びる機会が少ない現代人にとって、卵はビタミンDの大切な摂取源となります。

ビタミンについて詳しくはこちら【ビタミンとは】

鉄

卵黄には鉄分が含まれており、酸素を全身に運ぶ赤血球の材料となる大切なミネラルです。

特に女性は鉄が不足しやすく、貧血予防のためにも日常的に摂っておきたい栄養素のひとつ。卵は、手軽に鉄を補給できる食材としても優秀です。

もっと詳しく鉄分について

卵の種類別の栄養比較|魚の卵も一緒に解説!

卵といえば、誰もが鶏卵を思い浮かべますが、その他にも卵には種類がいくつかあります。ここでは、卵の種類別の栄養価の違いを解説します。

卵は、以下のような種類があります。

- 鶏卵

- うずら卵

- あひる(ピータン)

- うこっけい卵

それぞれの栄養価は以下の通り。「全卵 生」の栄養価を比較しています。

| 100g当たり | 鶏卵 | うずら | あひる | うこっけい |

| エネルギー(kcal) | 142 | 157 | 188 | 154 |

| たんぱく質(g) | 11.3 | 11.4 | 13.7 | 10.7 |

| 脂質(g) | 9.3 | 10.7 | 13.5 | 10.5 |

| 炭水化物(g) | 3.4 | 3.9 | 3.0 | 4.2 |

| 鉄(mg) | 1.5 | 3.1 | 3.0 | 2.2 |

| ビタミンA(µg) | 210 | 350 | 220 | 160 |

| ビタミンD(µg) | 3.8 | 2.5 | 6.2 | 1.0 |

| ビタミンB2(mg) | 0.37 | 0.72 | 0.27 | 0.32 |

| ビタミンB12(mg) | 1.1 | 4.7 | 1.1 | 1.1 |

| 食塩(g) | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 0.4 |

実は、栄養価が最も高い卵は「うずらの卵」です。

うずらの卵は鶏卵と比べて、以下多くの栄養素が優れています。

- 鉄分:約2倍

- ビタミンA:約1.5倍

- ビタミンB2:約2倍

- ビタミンB12:約4倍以上

とくにビタミンB12の含有量が豊富で、貧血予防や神経の健康維持に役立ちます。

うずらは1個あたりのサイズが小さいため、鶏卵に比べて量は調整が必要ですが、栄養価の高さから考えると、積極的に取り入れる価値のある食材といえます。

あひるの卵やうこっけいの卵も栄養価が高く、あひるの卵にはビタミンDが多く含まれています。ただし、あひるは塩分が鶏卵の約5倍と非常に高いため、注意が必要です。

ちなみに、うずらの卵5個ほどで、鶏卵1個分とほぼ同じ量になります。

魚の卵の種類別の栄養価

種類は異なりますが、卵仲間で、魚の卵の栄養価も一緒に解説しておきます。

魚の卵は以下のような種類があります。

- いくら

- かずのこ

- たらこ

- キャビア

それぞれの栄養価は以下の通り。

| 100g当たり | いくら | かずのこ(塩蔵水戻し) | たらこ | キャビア(塩蔵品) |

| エネルギー(kcal) | 252 | 80 | 131 | 242 |

| たんぱく質(g) | 28.8 | 16.1 | 21.0 | 22.6 |

| 脂質(g) | 11.7 | 1.6 | 2.9 | 13.0 |

| 炭水化物(g) | 7.9 | 0.5 | 5.2 | 8.8 |

| 鉄(mg) | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |

| ビタミンD(µg) | 44.0 | 17.0 | 1.7 | 1.0 |

| ビタミンB12(mg) | 47.0 | 4.5 | 18.0 | 19.0 |

| EPA(mg) | 1600 | 180 | 510 | 470 |

| DHA(mg) | 2000 | 270 | 600 | 1600 |

| 食塩(g) | 2.3 | 1.2 | 4.6 | 4.1 |

魚の卵は、鶏卵とは異なり、EPAやDHAが豊富に含まれているのが特徴です。これらはオメガ3系脂肪酸の一種で、心血管の健康や脳機能の向上に役立つとされています。

特にいくらは、栄養価が非常に高く、鉄分、ビタミンD、ビタミンB12、EPA・DHAが豊富に含まれています。キャビアもDHAが多く含まれます。

ただし、どの魚の卵も塩分が多く含まれているため、注意が必要です。栄養が豊富だからといって食べ過ぎると、塩分の過剰摂取に繋がりやすくなります。

少量をたまに食べることがおすすめです。

卵は毎日食べていい?適切な摂取量の目安

卵は栄養が豊富で、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどがバランスよく含まれています。

卵は1日何個までという明確な基準はありませんが、一般的には、卵は1日1~2個が理想的です。

卵にはコレステロールが多く含まれており、摂取量が増えると血中コレステロールの増加を引き起こす可能性があるためです。

これは、多くの議論がされており、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2025年版)では次のように記されています。

日本人の食事摂取基準において、少なくとも循環器疾患予防の発症予防の観点から目標量(上限)を設けるのは難しいが、これは許容されるコレステロール摂取量に上限が存在しないことを保障するものではなく、脂質異常症の重症化予防の観点からは、200mg/日未満にとどめることが望ましい。

つまり、コレステロール摂取に明確な上限は設けられていないものの、脂質異常症の重症化予防のためには200mg/日未満に抑えることが推奨されています。

コレステロールが気にならない方は、必ずしも200mgを厳守する必要はありません。しかし、たとえば1日5~6個などの過剰摂取は避けた方が良いでしょう。

コレステロールは卵以外の食品にも含まれているので、卵は1日1個、多くても2個、を目安にするのが良いでしょう。

卵の栄養を逃さない調理法!生・ゆで・焼きの違いとコツ

卵の栄養を最大限に活用するためには、調理法の選び方やコツが重要です。

ここでは卵の調理方法について、特徴と栄養を逃さないコツを解説します。

【生卵】は栄養素をそのまま摂取できる

生卵は、最も栄養素をそのまま摂取できる食べ方です。卵に含まれるビタミンB群やミネラル、良質なたんぱく質などを無駄なく摂取でき効率的です。

しかし、生卵を食べる際には鮮度に注意が必要です。卵にはサルモネラ菌(加熱すると70℃で1分間で死滅)に汚染されている可能性があるため、新鮮な卵を選ぶことが大切です。

卵の賞味期限は「生食」できる期限を示しています。生で食べる場合は賞味期限を必ず守りましょう。

【ゆで卵】は栄養を比較的損なわず摂取できる

ゆで卵は、卵の栄養を比較的損なわずに摂取できる調理法です。

卵白部分は熱を加えることで消化吸収も良くなります。

ちなみに新鮮な卵ほど殻がむきにくくなります。

【卵焼きや目玉焼き】はビタミンDの吸収がアップ

卵焼き・目玉焼き・オムレツ・スクランブルエッグなど、油を使って加熱する調理法では、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収率が高まるというメリットがあります。

一方で、ビタミンB群は熱に弱く、加熱によって一部が失われてしまう可能性があるため、調理の際は加熱しすぎに注意しましょう。

まとめ:卵は手軽で優秀な栄養源!上手に取り入れて健康に

この記事では、さまざまな卵の栄養と健康効果について解説してきました。

要点をまとめると、以下の通りです。

- 鶏卵は手軽に食べられる、栄養価の高い食品

- たんぱく質、リノール酸、オレイン酸、ビタミンB群、ビタミンD、鉄など、さまざまな栄養素を効率よく摂取できる

- 魚の卵はEPA・DHAが豊富だが塩分に注意が必要

- 鶏卵は毎日食べてもOKだが、1日1~2個を目安にすると安心

卵は「コレステロールの多い食品」として敬遠されることもありましたが、適量を守れば栄養価が高く健康的な食材です。

ぜひ、卵を日々の食生活に上手に取り入れて、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

特に朝食に取り入れると、忙しい朝でも手軽に栄養補給ができおすすめです。

参考文献(2025年5月16日参照)

*1:和田淑子・大越ひろ 編著. (2008). 健康・調理の科学〔第3版〕-おいしさから健康へー (第3刷). 株式会社建帛社.

栄養価は、すべて日本食品標準成分表2020年版(八訂)より引用しています。