- “1日30品目”ってよく聞くけど、本当に必要?

- 毎日たくさんの食材を用意するのは正直ムリ…

- でも、健康的な食生活を送りたい

こういった悩みを抱えていませんか?

「1日30品目を摂ろう」と聞いたことがある人も多いですよね。実はこれ、現在は推奨されていません。1985年に始まり、2000年に無くなりました。

しかし、30品目ではなくとも、多くの食材を取り入れることは重要です。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、食材の種類や選び方を病院食の実例なども交えながら解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

今よりも健康な食生活をしたい人は、ぜひ最後までみてください。

「1日30品目摂ろう」はもう古い?

「健康のために“1日30品目を食べましょう”」

この目標は、1985年(昭和60年)に当時の厚生省(現・厚生労働省)が「健康づくりのための食生活指針」の中で推奨していたものです。

その後しばらくの間は広く知られ、実践されてきましたが、2000年にはこの目標は正式に削除されました。つまり、「1日30品目を摂ろう」という考え方は、すでに古い情報なのです。

この目標が見直された理由としては、以下の点が挙げられます。

- 品目数にこだわりすぎることで、かえって栄養バランスを崩す可能性があった

- 食品の数を増やすこと自体が目的になってしまっていた

- 現代の栄養学では、食品の「数」よりも「質」と「バランス」が重視されるようになった

「1日30品目」にとらわれすぎると偏った食事になる恐れもあるのです。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま大切なのは、品目数よりも、バランスよく質の高い食事を心がけること。

それでも「食材の種類」が重要な理由

「1日30品目」という目標は現在では推奨されていませんが、それでも多くの種類の食材を摂ることは重要です。

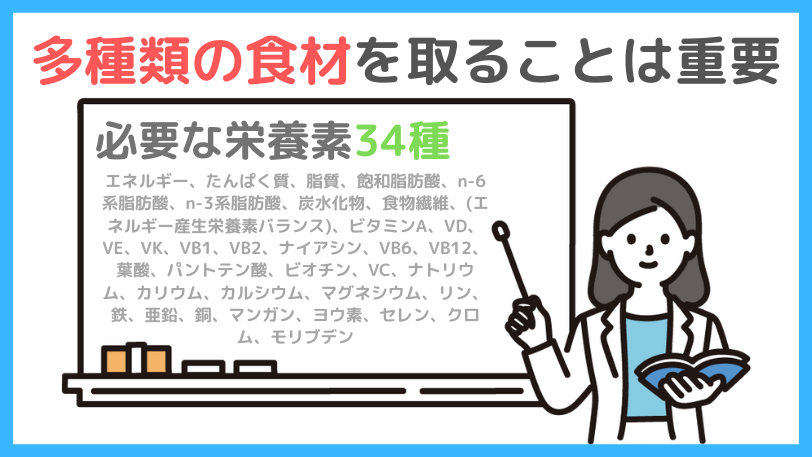

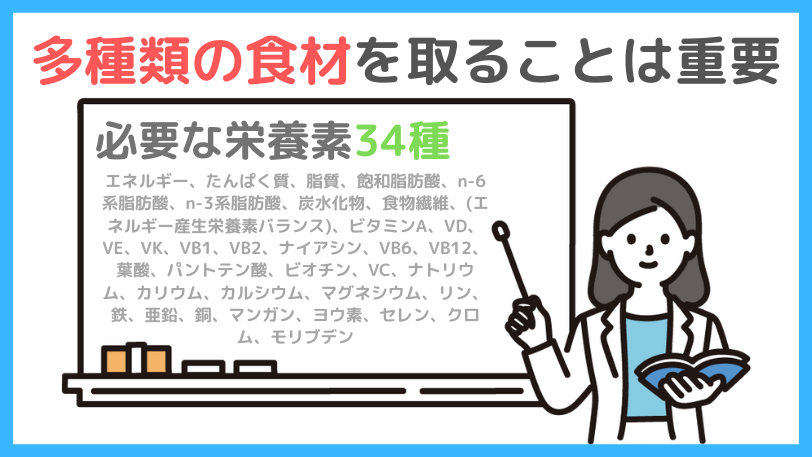

なぜなら、私たちの体には、さまざまな栄養素が必要だからです。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、以下のように34種類もの栄養素について摂取基準が定められています。

- エネルギー、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸

- 炭水化物、食物繊維、(エネルギー産生栄養素バランス)

- ビタミンA、VD、VE、VK、VB1、VB2、ナイアシン、VB6、VB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン、VC

- ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅

- マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン

これだけ多くの栄養素を、一部の食材だけでまかなうのはほぼ不可能です。それぞれの食材に含まれる栄養素には特徴があり、多く含まれているものもあれば、ほとんど含まれていないものもあります。

つまり、必要な栄養素をすべて摂るためには、さまざまな食材を組み合わせて食べることが欠かせないということです。

「バランスの良い食事」の基本としてよく言われるのは、以下のポイントです。

- 主食・主菜・副菜をそろえる

- 野菜を1日350g摂る

これらを満たしていたとしても、使っている食材がいつも同じであれば、栄養素が偏ってしまう可能性があります。

たとえば、「ご飯・鶏肉・レタス・トマト・きゅうり」という組み合わせを毎日繰り返していたとします。見た目には整っていても、含まれている栄養素は限られており、栄養バランスの偏りが起こります。

そのため、以下の工夫により食材のバリエーションを広げることが大切。

- 緑黄色野菜と淡色野菜の両方を取り入れる

- 芋類、海藻類、きのこ類なども意識的に加える

- 主菜は肉だけでなく、魚、卵、大豆製品なども取り入れる

「何を」「どれだけ食べるか」だけでなく、「どんな種類のものを選ぶか」という視点も、健康的な食生活には欠かせません。

食材の種類とは?分類と栄養の特徴

1日の内に、さまざまな食材を摂ることは重要ですが、考えたいのが「食品群」です。食品群とは、食材の特徴に基づいて分けられた食材グループのことです。

たとえば、「ご飯・パン・うどん・ラーメン・そうめん・パスタ」など、一見するとさまざまな種類の食材を食べているように感じますよね。しかし、これらはすべて「穀類」という同じ食品群に分類されます。そのため、穀類ばかりをいくら種類を増やして摂っても、栄養はどうしても偏ってしまいます。

食材は、主に▼以下の内容に分けられます。

- 穀類

- 芋類

- 豆類

- 種実類

- 野菜類

- 果実類

- きのこ類

- 藻類

- 魚介類

- 肉類

- 卵類

- 乳類

栄養士が献立を立てるときは、これらの食品群からバランスよく食材を選んでいます。

ここでは、それぞれの食品群の栄養について解説します。

穀類の栄養

穀類は、主にエネルギー源となる炭水化物を多く含む食材群です。

ご飯、パン、麺類などが代表的で、主食として位置づけられています。

穀類に含まれる主な栄養素は以下の通りです。

炭水化物(でんぷん):体や脳を動かすための主要なエネルギー源

たんぱく質:量は多くないが、植物性たんぱく質が含まれている

ビタミンB群:玄米や全粒粉など未精製の穀類には、エネルギー代謝を助けるビタミンB1やB6が豊富

食物繊維:玄米や全粒粉などには豊富に含まれ、便通の改善や血糖値のコントロールに役立つ

現代では、白米や精製小麦が主流ですが、以下の穀類を取り入れることがおすすめ。

- ご飯:玄米、発芽玄米、胚芽米、麦飯、雑穀米

- パン:全粒粉パン、ライ麦パン

- 麺:全粒粉めん、そば など

これらを取り入れると、ビタミンや食物繊維が摂れ栄養の質が高くなります。生活習慣病予防の効果も期待できます。

ただし、穀類は摂りすぎるとカロリー過多になることもあるので、適量を守ることが大切です。

適量の目安について知りたい方はこちら⇨主食について

各食品の栄養について詳しく知りたい方はこちら⇨ご飯の栄養、パンの栄養、麺の栄養

いもの栄養

いも類は、でんぷん(炭水化物)を主成分とする食材です。穀類と同様にエネルギー源としての役割を持っています。ビタミンやミネラル、食物繊維も比較的多く含まれているのが特徴です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

炭水化物:エネルギー源となるでんぷんが主成分。消化吸収が穏やかなものも多く、腹持ちが良い。

食物繊維:便通を整え、腸内環境をサポート

ビタミンC:加熱による損失が少ない。

カリウム:体内の余分なナトリウム(塩分)を排出し、高血圧予防に効果的。

いも類には以下のようなさまざまな種類があります。

- さつまいも

- さといも

- じゃがいも

- ながいも

特定の種類に偏らずいろんな芋類を取り入れましょう。

ただし、いも類は、穀類と同様にエネルギー源でもあるため、食べすぎには注意し、適量を取り入れましょう。

詳しい芋の栄養価はこちら⇨いもの栄養

豆の栄養

豆類は、食物繊維、たんぱく質、ミネラル、ビタミンを豊富に含む優れた食品です。栄養価が高く、健康維持や生活習慣病予防に役立つ成分も豊富に含まれています。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

たんぱく質:特に大豆は良質なたんぱく質が豊富。筋肉や内臓、血液など体の構成に欠かせない栄養素

食物繊維:腸内環境を整え、便秘の予防や改善に役立つ。不溶性が多い。

ビタミンB群:代謝を助ける栄養素で、特にB1やB2などが多く含まれている。

ミネラル:鉄、マグネシウム、カリウムなど、体の調整機能に関わるミネラルも豊富。

豆には、炭水化物が多いものと、脂質が多いものの2つのタイプがあります。

炭水化物が多い豆:あずき、いんげんまめ、えんどう、そらまめ、ひよこ豆、緑豆、レンズ豆

脂質多い豆:大豆、落花生

特に大豆は豆の中でも栄養価が高く、主菜にもなる食材です。たんぱく質や脂質、イソフラボンが豊富。摂り方には注意点もあるので詳しく知りたい方はこちら大豆の栄養

豆類は乾燥が多いですが、缶詰やレトルト、冷凍品などをうまく活用すると手軽に摂取できます。

もっと詳しくはこちら⇨豆の栄養

種実類の栄養

種実類とは、木の実や種子を食用にする食品です。糖質の多い栗や銀杏、脂質の多いナッツやごまなどがあります。

ナッツやごまには、食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれており、健康維持に役立ちます。種実の脂質は体に良い脂質が多いです。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

脂質:良質な不飽和脂肪酸を多く含む。心血管疾患の予防や生活習慣病対策などに役立つとされている。

たんぱく質:植物性たんぱく質が含まれている

食物繊維:便通を整え、腸内環境をサポートする効果。不溶性が多い。

ビタミンE:強力な抗酸化作用を持ち、老化や生活習慣病の予防にも関与。

ミネラル類:カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅など、体の機能維持に欠かせないミネラルが豊富。

無塩・無糖の素焼きタイプを選ぶと、より健康的に取り入れることができます。

詳しい種実の種類についてはこちら⇨種実の栄養

野菜の栄養

野菜は、ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富で、毎日の食事に欠かせない重要な食材です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

ビタミン類:ビタミンC、β-カロテン(体内でビタミンAに変換)など、抗酸化作用をもつ栄養素が豊富で、免疫力の維持や老化予防に役立つ。

ミネラル類:カリウムやカルシウム、マグネシウムなどを含み、体内の水分バランス調整や骨の健康に関与。

食物繊維:腸の動きを促し、便通の改善や血糖値の上昇を穏やかにする働きがある。水溶性・不溶性の両方を含む種類も多い。

野菜は「緑黄色野菜」と「淡色野菜」に分類され、それぞれに役割があります。

- 緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草、ピーマンなど):β-カロテンなどのビタミン類が豊富。色の濃い野菜に多く含まれる。

- 淡色野菜(キャベツ、大根、白菜、レタスなど):水分が多く、ビタミンCや食物繊維の供給源になる。

これは生野菜両手3杯分程度、加熱した野菜なら片手3杯程度です。主菜や副菜、汁物などを通じて、さまざまな種類の野菜を摂りましょう。

緑黄色野菜と淡色野菜の種類などをもっと詳しく知りたい方はこちら⇨野菜の栄養

果物の栄養

果物は、ビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化成分などを手軽に摂れる食材です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

ビタミンC:肌の健康維持、免疫力アップ、鉄の吸収促進などに関与。

カリウム:体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出し、血圧のコントロールに役立つ。

食物繊維: 腸内環境を整え、血糖値の急激な上昇を抑える効果も期待できる。水溶性と不溶性の両方が含まれる。

ポリフェノールなど: 体の酸化を防ぎ、老化や生活習慣病の予防に関わる。

果物を摂ることで生活習慣病のリスクが低下することが分かっています。以下のポイントを意識し摂りましょう。

- 旬の果物を選ぶ

- 生の果物を食べる

- 朝食や間食に取り入れる

詳しい果物の栄養価はこちら⇨果物の栄養

きのこの栄養

きのこ類は、低カロリーで栄養価が高い食材です。食物繊維やビタミン類、きのこ特有の成分などが含まれており、体の調子を整えるのにぴったりです。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

食物繊維:特に不溶性食物繊維が多く、腸の動きを促して便通の改善に役立つ。腸内環境を整える効果も。

ビタミンD:カルシウムの吸収を助け、骨の健康に欠かせない栄養素。日光に当てるとビタミンD量が増える。

ビタミンB群:エネルギー代謝をサポートするB1、B2、ナイアシンなどが含まれており、疲労回復や神経の働きに関与。

うまみ成分(グアニル酸、グルタミン酸):味に深みを出し、満足感のある料理に仕上がる。

β-グルカン(きのこ特有の多糖類):免疫を活性化する作用があり、風邪予防や体調管理にも役立つ。

きのこは「生」と「干し」の2種類の形で流通しています。中でも干しきのこは、うま味成分が凝縮されており、ビタミンDの含有量が大幅に増加しているものも多くあります。

保存性にも優れているため、常備しておくと便利。さまざまな料理に加えることで、手軽に栄養価を高めることができます。

意識すれば取り入れやすい量なので、日々の食事に上手に取り入れていきましょう。

低カロリーで満足感を得やすいため、料理のかさ増しにも最適。ダイエット中の方にもおすすめです。

詳しいきのこの栄養価はこちら⇨きのこの栄養

海藻の栄養

海藻は、ミネラルや食物繊維が豊富で、低カロリーな食材です。見た目は地味でも、体の調子を整える栄養素が詰まった優秀な食品群です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

食物繊維:腸内環境を整え、血糖値の急上昇やコレステロールの吸収を抑える働きあり。ぬめり成分の「アルギン酸」や「フコイダン」も、腸の健康や免疫力アップに関与。

ヨウ素:甲状腺ホルモンの材料となり、代謝の調整に関わる。

ミネラル(カルシウム・マグネシウム・鉄など): 骨の健康や、神経・筋肉の働きに欠かせない栄養素。

乾物やカット済みタイプを常備しておくと、日持ちもし、手軽に栄養をプラスでき便利です。

ただし、ヨウ素は摂りすぎると体に悪影響を及ぼす可能性もあります。

詳しくは「海藻の栄養」でご確認ください。

魚の栄養

魚は、良質なたんぱく質と健康に役立つ脂質を含む食材です。魚の脂質には、生活習慣病の予防にもつながる栄養素が含まれています。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

たんぱく質:体の筋肉や臓器、ホルモン、酵素などの材料になる重要な栄養素。魚のたんぱく質は消化吸収がよく、動物性たんぱく源として優れています。

DHA・EPA(主に青魚):n-3系脂肪酸と呼ばれる良質な脂質。血液をサラサラにし、動脈硬化や心疾患、脳の老化予防などに効果が期待されています。

ビタミンD:カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を保つのに必要。

ビタミンB群(特にB12):神経や血液の健康に関わる栄養素で、肉や卵と並んでしっかり摂れる。

カルシウム:骨や歯の材料になる。骨ごと食べる魚に豊富。

魚は、大きく「赤身魚」と「白身魚」に分けられます。

- 赤身魚は、たんぱく質や鉄分が豊富で、栄養価が高いのが特徴です。

- 白身魚は脂肪分が少なく、消化が良いため、胃腸にやさしい食材として知られています。

また、「青魚」と呼ばれる種類もあり、これは背中に青みがかった魚の俗称です。青魚には脂質が多く含まれていますが、その中でもDHAやEPAといった良質な脂肪酸が豊富に含まれており、健康維持に役立ちます。

缶詰などでも栄養はしっかり摂れるので、無理なく日々の食事に取り入れていきましょう。

おすすめの魚を知りたい方はこちら⇨魚の栄養

肉の栄養

肉は、たんぱく質や鉄、ビタミン類を豊富に含む、体づくりに欠かせない食材です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

たんぱく質:体の筋肉や臓器、血液、皮膚などを構成するのに必要不可欠。良質なたんぱく質

鉄(特に赤身肉):体内で吸収されやすい「ヘム鉄」が多い。貧血予防や全身への酸素運搬に重要な役割を果たす。

ビタミンB群:エネルギー代謝を助けるビタミンB1、B2、B6、B12などが豊富。特にビタミンB1は豚肉に多く、疲労回復にも役立つ。

亜鉛:細胞の新陳代謝や免疫機能の維持に欠かせないミネラル。

肉は、脂質の少ない赤身肉のほうが栄養価が高く、健康的な選択になります。

中でも「かた」「もも」「ヒレ」は脂質が少なく、おすすめの部位です。一方で、「ロース」「サーロイン」「ばら」は脂質が多いため、量に注意して、ほどよく楽しむ程度にとどめましょう。

また、ハム・ベーコン・ソーセージなどの加工肉は、塩分や添加物が多く含まれがちです。できるだけ「生の肉」を選ぶようにしましょう。

詳しい肉の選び方などはこちら⇨肉の栄養

卵の栄養

卵は、栄養バランスが良く、手軽に取り入れやすい食材です。たんぱく質だけでなく、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

たんぱく質:体の筋肉や臓器、血液、皮膚などを構成するのに必要不可欠。良質なたんぱく質

ビタミン類:A・D・E・B群などが多く含まれている

鉄:赤血球の材料で貧血予防になる。

脂質:血中の悪玉コレステロールの上昇を抑制の働きがあるオレイン酸が含まれている。

特にコレステロールが気になる方は、摂りすぎに注意した方がよいでしょう。卵のコレステロールは関係ないという声もありますが、脂質異常症の重症化予防の観点からは、コレステロール200mg/日未満が推奨されています。

詳しく知りたい方はこちら⇨卵の栄養

牛乳・乳製品の栄養

牛乳や乳製品は、カルシウムやたんぱく質を効率よく摂取できる食品です。

主な栄養素と特徴は以下の通りです。

カルシウム:骨や歯を丈夫に保つために欠かせません。特に牛乳のカルシウムは吸収率が高い

たんぱく質:筋肉や臓器の材料になる良質なたんぱく質が豊富。良質なたんぱく質。

ビタミン類:ビタミンB2やB12などが多く、代謝や赤血球の生成などをサポート。

乳酸菌(ヨーグルトなど): 腸内環境を整え、免疫力向上や便通改善に効果的。

牛乳には乳糖が多く含まれているため、乳糖不耐症の方は摂取によって下痢などの症状が出ることがあります。

一方、ヨーグルトやチーズなどの発酵乳製品は、製造過程で乳糖が分解されているため、消化しやすく、乳糖不耐症の方でも取り入れやすい食品です。

カルシウムは、若いうちから意識して摂取することで、将来の骨粗しょう症予防につながります。毎日の食事でしっかりと摂るよう心がけましょう。

詳しく知りたい方はこちら牛乳・乳製品の栄養

食品にはそれぞれ特有の栄養素があります。

多様な食材を無理なく取り入れるコツ

さまざまな食品を活用することで、多くの栄養が摂れることがわかりました。

とはいえ、毎日たくさんの食材を取り入れるのは、簡単ではありませんよね。

ここでは、無理なく多様な食材を取り入れるためのコツをご紹介します。

旬の食材を使えば、品目も自然に増える

食材は、旬のものを積極的に取り入れましょう。旬の食材は、栄養価が高いです。

たとえば、ほうれん草は冬が旬。夏と比べると、ビタミンCの含有量は冬の方が約3倍も多いんです。旬の食材を選ぶことで、自然と栄養価の高い食事になります。

また、季節ごとに異なる食材を使うことで、特定の食材に偏ることがなくなります。自然と品目も増えます。価格も手ごろなことも多いため、食費の節約にもつながるメリットもあります。

今の季節に何が旬なのかに注目しながら、旬の味覚を取り入れてみてください。

不足しやすい食材に注意してバランスアップ

食事の中で、つい不足しやすい食材があります。たとえば、以下がその代表です。

- 魚

- 海藻

- きのこ

- 豆類

- 果物など

これらは、意識して摂らないと「最近まったく食べていなかった」ということにもなりがち。

しかし、これらの食材には、生活習慣病予防が期待できるものなど、それぞれに特有の栄養素が含まれています。

不足しやすい食材があることを知り、毎日の食事に意識的に取り入れていくことで、自然と栄養バランスを整えることができます。

冷凍・乾物・缶詰をうまく活用する

冷凍食品や乾物、缶詰をうまく使うことで、さまざまな食材を手軽に取り入れることができます。これらは長期間保存できるため、買い物に行けないときでも使えるのが大きなメリットです。

例えば、こんな使い方があります。

- スープに冷凍野菜をプラスする

- 炒め物や煮物に乾燥きのこをプラスする

- 和え物にツナ缶をプラスする

「ちょっとプラスする」だけで、簡単に栄養価をアップさせることができます。保存がきく食品は常備しておき、毎日の食事に上手に取り入れてみましょう。

冷凍・乾物・缶詰の例はこちら▼

- 冷凍:野菜、きのこ、山菜、果物、コーン

- 乾物:きくらげ、切り干し大根、高野豆腐、ひじき、ワカメ、かんぴょう、干しエビ、乾燥豆、春雨、とろろ昆布、ごま 他

- 缶詰:魚の水煮、ツナ缶、コーン缶、豆の缶詰、トマト缶、あさり缶 他

朝食でどれだけ品目を稼げるかがカギ

1日の中で多くの食材を取り入れるためには、朝食の工夫がとても重要です。

夕食は比較的時間があり、品数や食材を増やしやすい一方で、朝は忙しく、どうしても簡単なメニューになりがちです。

そんな中でも、できるだけ「主食・主菜・副菜・乳製品・果物」などをバランスよく組み合わせることを意識しましょう。朝からしっかり食べることで、栄養バランスが整いやすくなります。

また、朝ごはんを食べることで得られるメリットはたくさんあります。

詳しくはこちら ⇨ 朝ごはんが大事な理由

【実例紹介】病院食にはどれくらいの食材が使われている?

私は以前、病院食の献立作成に携わっていました。

病院食では、1日あたりおよそ25~30品目の食材が使われています。以下はある1日の献立例です。

| 料理名 | 食材 | |

| 朝食 | 食パン・ジャム 卵と野菜のソテー キウイ 牛乳 | ・食パン・イチゴジャム ・卵、小松菜、玉ねぎ、人参 ・キウイ ・牛乳 |

| 昼食 | ご飯 肉じゃが ツナサラダ きのこのスープ | ・ご飯 ・牛もも、じゃが芋、玉ねぎ、人参、こんにゃく、グリンピース ・ツナ、キャベツ、きゅうり、トマト ・えのき、しいたけ、ねぎ |

| 夕食 | ご飯 さわらの唐揚げ ほうれん草の胡麻和え 味噌汁 | ・ご飯 ・さわら、ブロッコリー、大根おろし、みつば ・ほうれん草、人参、ごま ・豆腐、ネギ |

この日の献立では、重複を除いて27品目の食材が使われていました。

このように、病院食では日々の食事の中でさまざまな食材をバランスよく取り入れる工夫がされています。

健康的な食生活のためにも、食材の種類をできるだけ多く使用しましょう。

まとめ:「1日30品目」ではなく「多様な食材を意識する」ことが大事

この記事では、食材の種類や選び方について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 「1日30品目」は、今は古い

- 食材の「数」よりも、「質」と「バランス」が大切

- とはいえ、食材数が多いほど多様な栄養素を摂りやすくなる

- 日本人の食事摂取基準では、35種類の栄養素について摂取基準が設定されている

- 食材ごとに摂れる栄養素は異なるため、バリエーションが重要

- 旬の食材や、冷凍・乾物・缶詰などを活用して食材の幅を広げる

- 病院食では、1日あたり25~30種類の食材を使用している実例もある

昔は1日30品目摂ろうと言われていましたが、2000年以降この目標は削除されました。

そのため、今は「30品目」にこだわる必要はありませんが、多様な食材を取り入れることは、変わらず重要です。

バランスの良い食事は、「主食・主菜・副菜」がそろった構成が基本。

そのうえで、さまざまな食品群から食材を選ぶことで、自然と多くの栄養素を摂ることができます。

日々の食事に少しずつ多様性をプラスして、より健康的な食生活を目指しましょう。