- お菓子が大好きだけど、健康や体型も気になる

- 太りにくくて、罪悪感なく楽しめるお菓子が知りたい

- 上手なお菓子の選び方を教えて!

こういった悩みをかかえていませんか?

小さな子どもから大人まで、つい手が伸びてしまうお菓子。一度食べ始めると止まらなくて、気づいたら食べ過ぎていた…という経験は誰にでもあると思います。

お菓子も選び方や食べ方を工夫すれば、健康的に楽しむことができるんです。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、お菓子の種類・選び方・注意したいポイントなどを解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

この記事を読めば上手なお菓子との付き合い方が分かります。

お菓子が大好きだけど健康にも気を付けたい方は最後まで見て下さい。

お菓子の種類

お菓子といえば、みなさんは何を思い浮かべますか?ポテトチップス、チョコレート、まんじゅう、ガム、などさまざまな種類がありますよね。

今回は、日常の中で理解しやすいよう、管理栄養士がよく使う『食品成分表』をもとにしたお菓子の種類を紹介します。

お菓子は大きく「和菓子」と「洋菓子」に分けられ、さらに次のような種類に分類されます*1。

- 和生菓子・和半生菓子類

- 和干菓子類

- 菓子パン類

- ケーキ・ペストリー類

- デザート菓子類

- ビスケット類

- スナック類

- キャンデー類

- チョコレート類

- 果実菓子類

- チューインガム類

▼下の表はお菓子の種類ごとの栄養価の特徴一覧です。

| 可食部100g当たり | エネルギー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |

| 和生菓子・和半生菓子類 | 93~348kcal | 0.1~8.7g | 0~8.3g | 22.5~71.2g | 0~1.2g |

| 和干菓子類 | 348~465kcal | 0~11.5g | 0~19.8g | 65.3~97.5g | 0~1.7g |

| 菓子パン類 | 218~369kcal | 4.0~7.6g | 3.0~18.5g | 29.5~57.6g | 0.1~1.2g |

| ケーキ・ペストリー類 | 211~422kcal | 3.7~8.8g | 3.9~32.3g | 23.0~62.2g | 0.1~1.1g |

| デザート菓子類 | 43~204kcal | 0~5.3g | 0~11.7g | 9.6~19.9g | 0~0.2g |

| ビスケット類 | 421~558kcal | 4.5~8.6g | 8.9~34.7g | 53.9~77.8g | 0.1~1.9g |

| スナック類 | 472~541kcal | 4.4~7.0g | 18.4~34.2g | 51.8~66.4g | 0.9~1.8g |

| キャンデー類 | 324~506kcal | 0~11.8g | 0~27.0g | 52.5~99.5g | 0~0.4g |

| チョコレート類 | 488~588kcal | 4.2~10.4g | 23.1~39.6g | 38.2~62.2g | 0~0.3g |

| 果実菓子類 | 303~341kcal | 0~0.9g | 0~0.2g | 19.7~75g | 0~0.1g |

| チューインガム類 | 387~390kcal | 0g | 0g | 96.7~97.6g | 0g |

和生菓子・和半生菓子類

和生菓子・和半生菓子類は水分が多めの和菓子で、具体的には次のような種類があります。

甘納豆・今川焼・ういろう・うぐいすもち・かしわもち・カステラ・かのこ・かるかん・きび団子・ぎゅうひ・きりざんしょ・きんぎょく糖・きんつば・草もち・くし団子・くずもち・げっぺい・五平もち・桜もち・笹だんご・ずんだあん・ずんだもち・大福もち・タルト(和菓子)・ちまき・ちゃつう・どら焼・生八つ橋・ねりきり・まんじゅう・もなか・ゆべし・ようかん

原材料には、米やもち米、小豆(あんこ)、砂糖、寒天、小麦粉などがよく使われています。調理方法としては、蒸す・練る・包む・焼く・寒天などで固めるといった伝統的な技法が用いられています。

これらの原材料と調理法から、和生菓子・和半生菓子類には次のような特徴が見られます。

- 栄養成分の中心は炭水化物で、脂質が少なめ

- 塩分が少ないものが多い

- 水分を多く含むため、賞味期限が短めなものが多い

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま和菓子はヘルシーなイメージがありますよね。中でも和生菓子は、他のお菓子と比較しカロリーが低めです。

和干菓子類

和干菓子類は水分の少ない和菓子で、具体的には次のような種類があります。

あめ玉・芋かりんとう・おこし・おのろけ豆・かりんとう・ごかぼう・小麦粉せんべい・しおがま・ひなあられ・米菓・ボーロ・松風・みしま豆・八つ橋・らくがん

原材料には、砂糖、小麦粉、米、豆類、でんぷん、植物油などがよく使われています。調理方法としては、揚げる・焼く・乾燥させるといった、水分を飛ばす調理法が中心です。

原材料と調理法の特徴から、和干菓子類には以下のような特徴があります。

- 栄養価はエネルギーが高く、炭水化物が多い

- 脂質が比較的少なめだが、調理法が揚げになるかりんとうや揚げせんべいなどは脂質が多くなる

- 塩分が少ないものも多いが、醤油や塩味のせんべいなどは塩分が多くなる

- 水分が少ないため、賞味期限が長い傾向にある

和干菓子は揚げているものも多く、和菓子でもカロリーが高いものが多いので注意です。

菓子パン類

菓子パンは、パンの中でも砂糖を多く含むパン生地を用いたパンで、食品成分表では菓子類に分類されています。具体的には次のような種類があります。

揚げパン・あんパン・カレーパン・クリームパン・ジャムパン・チョココロネ・チョコパン・メロンパン

パンなので、原材料には小麦粉、砂糖、バター、たまごなどが使用されています。調理方法としては、焼く、揚げる、が使われています。

原材料と調理法の特徴から、菓子パン類には以下のような特徴があります。

- 栄養価は、炭水化物・脂質が多い

- 塩分も使用されており、特にカレーパンなどは塩分が高い

- 賞味期限は通常数日程度で短い

菓子パンを「朝ごはん」として食べる方も多いと思いますが、実は菓子類に分類されているので朝ごはんとしてはおすすめできません。

ケーキ・ペストリー類

ケーキ・ペストリー類は小麦粉やバター、卵などをベースにして焼き上げる洋菓子で、具体的には次のような種類があります。

シュークリーム・スポンジケーキ・ショートケーキ・タルト(洋菓子)・チーズケーキ・デニッシュペストリー・ドーナツ・パイ・バターケーキ・ホットケーキ・ワッフル

原材料には、小麦粉、バター、卵、砂糖、などがよく使われています。調理方法としては、焼く、揚げる、などの方法が使われます。

原材料と調理法の特徴から、ケーキ・ペストリー類には以下のような特徴があります。

- 栄養価は、エネルギーが高く、脂質が多め

- 塩分は少なめ

- 賞味期限は通常数日程度で短い

ケーキはイメージ通りカロリーが高いお菓子です。

デザート菓子類

デザート菓子類は冷やして固めるタイプの洋菓子で、具体的には次のような種類があります。

カスタードプリン・牛乳寒天・こんにゃくゼリー・ゼリー・ババロア

原材料はさまざまですが、乳製品、砂糖、ゼラチン、寒天、などが良く使われています。調理方法は、冷やして固める方法です。

原材料と調理法の特徴から、デザート菓子類には以下のような特徴があります。

- ゼリーの栄養価:砂糖は多く使用されるが、水分が多いので炭水化物は少なめ

- プリン・ババロア:乳製品が使用されているので、たんぱく質や脂質も含まれる、炭水化物は少なめ

- 塩分は少ない

- 賞味期限は、冷やして固めるタイプが多いため短め

デザート菓子類は、カロリー・脂質・糖質が他のお菓子よりも低いのでおすすめです。

ビスケット類

ビスケット類は小麦粉を主な原料とし、砂糖やバター(または他の油脂)、卵などを加えて焼いた焼き菓子で、具体的には次のような種類があります。

ウエハース・クラッカー・サブレ・中華風クッキー・ビスケット・プレッツェル・リーフパイ・ロシアケーキ

原材料は、小麦粉、砂糖、油脂(バターやマーガリンなど)、卵、乳製品、膨張剤などがよく使われています。調理方法は、主にオーブンなどで焼くのが中心です。

原材料と調理法の特徴から、ビスケット類には以下のような特徴があります。

- 栄養価は、エネルギーが高く、糖質や脂質が多め。バターや砂糖を多く使う製品では、カロリーが高い傾向がある

- 塩分は、クラッカーやプレッツェルのような塩味系の製品では比較的多く含まれている

- 賞味期限は、水分量が少なく焼き締められているため、比較的長め(数ヶ月~半年程度)で、保存性に優れている

パイはカロリーが高く、硬いハード系はビスケット類の中でもカロリー控えめです。

スナック類

スナック類は主に原料にトウモロコシや米や芋などの炭水化物を使い、それを油で揚げている菓子類のことで、具体的には次のような種類があります。

小麦粉あられ・コーンスナック・ポテトチップス

原材料は、じゃがいも、とうもろこし、小麦粉、植物油などがよく使われています。調理方法は、揚げることが中心です。

原材料と調理法の特徴から、スナック類には以下のような特徴があります。

- 栄養価はエネルギーが高く、脂質が多め

- 塩分も多い

- 賞味期限は長め(2〜6か月程度)

スナック菓子はカロリーが高めですが、ノンフライタイプを選ぶことで脂質を抑えることができます。

キャンデー類

キャンデー類は、砂糖と水あめを主原料とした菓子類の総称で、具体的には次のような種類があります。

かわり玉・キャラメル・ゼリーキャンデー・ゼリービーンズ・ドロップ・バタースコッチ・ブリットル・マシュマロ・ラムネ

原材料は、砂糖、水あめ、ゼラチンがよく使われています。調理方法は、砂糖などを加熱して溶かし、冷やし固めることが中心です。

原材料と調理法の特徴から、キャンデー類には以下のような特徴があります。

- 栄養価はエネルギーが高く、炭水化物が多い、脂質は少ないがブリットルは多め

- 塩分は少ない

- 賞味期限は長め(6か月〜1年程度)

キャンデー類は砂糖が主成分の為、血糖値が上がりやすく注意です。

チョコレート類

チョコレート類はカカオマス、カカオバター、砂糖、粉乳等を磨砕、微粒化、精練、調温、成型、熟成したもので、具体的には次のような種類があります。

アーモンドチョコレート・カバーリングチョコレート・スイートチョコレート・ホワイトチョコレート・ミルクチョコレート

原材料は、カカオマス、カカオバター、砂糖などがよく使われています。調理方法は、原料を溶かして混ぜ合わせ、冷やして固めることが中心です。

原材料と調理法の特徴から、チョコレート類には以下のような特徴があります。

- 栄養価はエネルギーと脂質が多い

- 塩分は少ない

- 賞味期限は長め(数か月〜半年程度)

チョコレートは甘くないものでもカロリーは高い点に注意です。

果実菓子類

果実菓子類は、果実を主な原料とした菓子で、具体的には次のような種類があります。

マロングラッセ・ナタデココ

果実菓子類は、以下のような特徴があります。

- マロングラッセは炭水化物が多め、脂質・塩分は低い

- ナタデココはエネルギー・脂質・炭水化物・塩分のすべてが低め

ナタデココは特にヘルシーな食材ですが、浸っている甘いシロップには糖分が多く含まれているので注意が必要です。

チューインガム類

チューインガム類はガムベース(植物性樹脂、酢酸ビニル樹脂、エステルガム等)に、各種糖類、香料類等を加え、練り合わせ、圧延、切断したもので、具体的には次のような種類があります。

板ガム・糖衣ガム・風船ガム

チューインガム類には以下のような特徴があります。

- 栄養価は炭水化物が多い

- 脂質・塩分は0

- 賞味期限は長く1年〜2年程度

ガムを噛むことは口腔機能や健康・美容などにもメリットがあります(*2)。

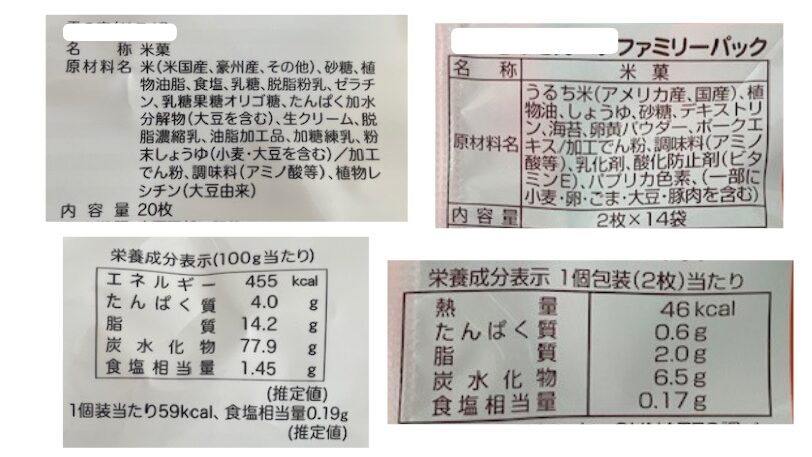

食品表示の確認の仕方*3

お菓子を選ぶとき、あなたは何を基準にしていますか?

「なんとなく食べたいものを選んでる」という人も多いかもしれませんが、中には原材料や栄養価を意識して選んでいる人もいますよね。

原材料や栄養価を確認することで、より健康に良いお菓子選びをすることができます。

お菓子には、以下のような表示が記載されています。

表示から分かる情報は、以下の通りです。

- 素材(原材料)

- 添加物の種類

- エネルギー量(カロリー)

- たんぱく質の量

- 脂質の量

- 炭水化物の量

- 塩分の量

表示されているのは知っているけれど、詳しくは見たことがない。見方がよく分からない

↑このような方も多いのではないでしょうか。ここでは、食品の表示内容の確認の仕方を解説します。

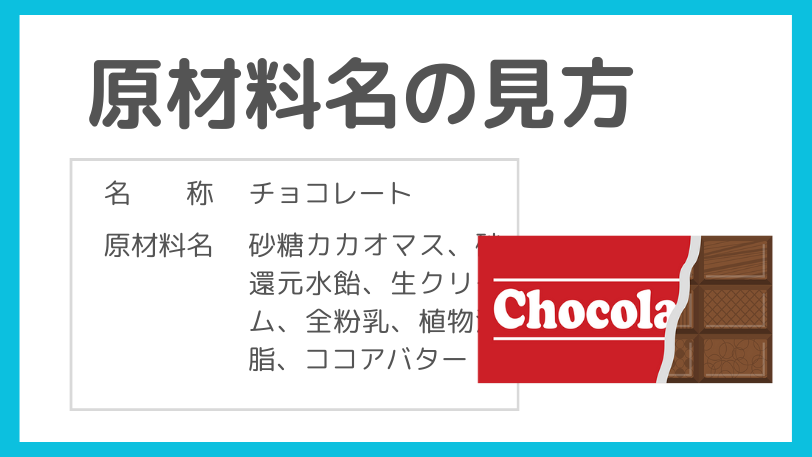

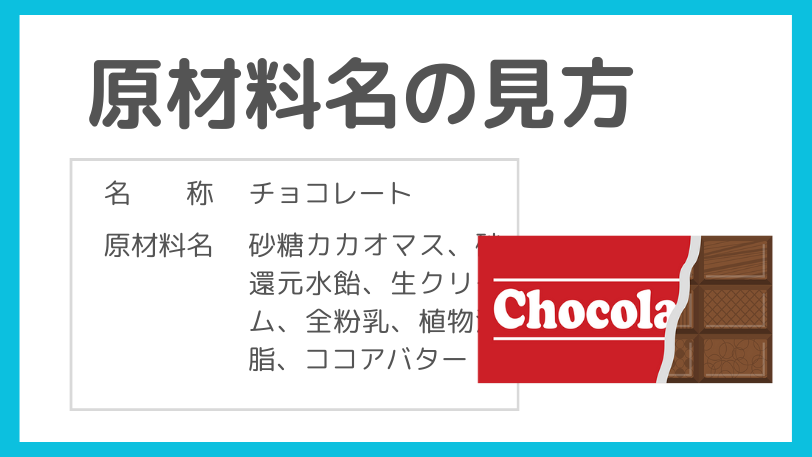

原材料名の見方

「原材料名」には、そのお菓子がどんな材料から作られているのかが記載されています。

例えば、▼以下の表示であれば、最も多く使われているのは「砂糖」ということになります。

| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、水あめ、黒糖(沖縄産)、食塩 |

原材料には、添加物も一緒に記載されている場合と、添加物は別に記載されている場合があります。例えば以下のような表示です。

▼原材料名に添加物を一緒に表示

| 原材料名 | いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |

↑は原材料と添加物がスラッシュ(/)で区切られ、表記されています。

▼原材料と添加物を分けて表示

| 原材料名 | いちご、砂糖 |

| 添加物 | ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC) |

原材料名だけに注目していると、添加物が入っていることを見落としてしまうこともあります。添加物が気になる人は、表示の違いに気を付けましょう。

他にも原材料名では、▼1番多い原材料の原産地名が確認できます。使用割合が高い順に国名が表示されています。

| 名称 | ウインナーソーセージ |

| 原材料名 | 豚肉(アメリカ、国産)、豚脂肪、・・・ |

↑この場合、アメリカの豚肉の方が、国産の豚肉より多く使用されていることを示しています。

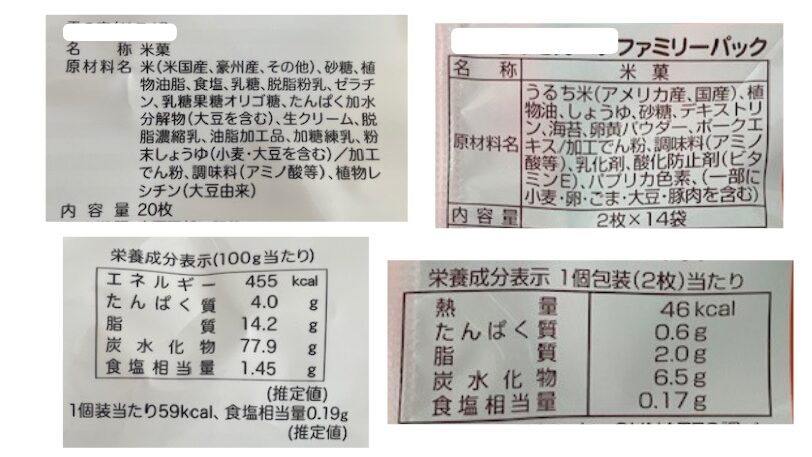

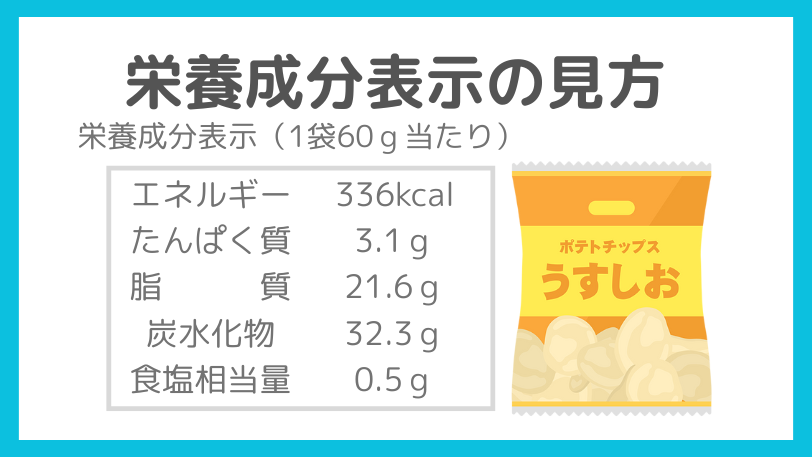

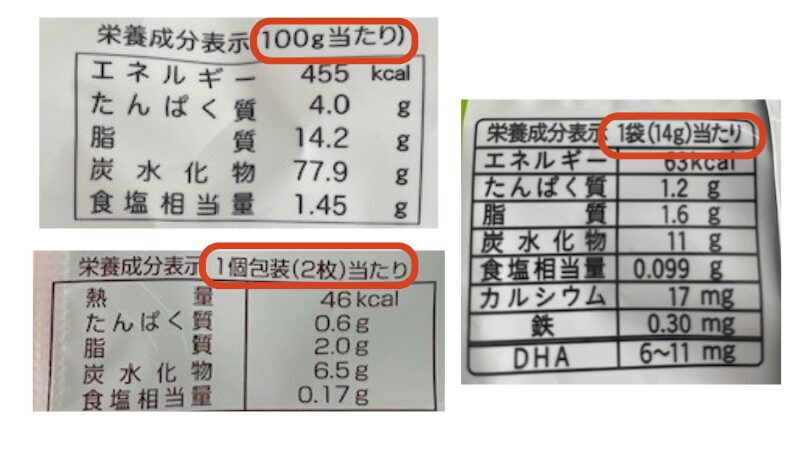

栄養成分表示の見方

栄養成分表示には、お菓子に含まれる栄養価が記載されています。

商品ごとの表示の基準は以下のようなものがあります。

- 100gあたり

- 100mlあたり

- 1個あたり

- 1食分あたり

単位を確認せずに「栄養価が高い・低い」と判断してしまうと、正確な比較ができない可能性があります。

例えば、チョコレート1枚(5g)「28kcal」の表示。一見、カロリーは低いように感じてしまいませんか?しかし、100g当たりに換算すると「560kcal」になります。

表示の単位を見落とすと、実際の摂取量とのギャップが生まれることがあるので注意が必要です。

栄養成分を見る際は、まずどの単位で表示されているかをしっかり確認しましょう。

お菓子の栄養価の目安

栄養成分表示を見ても、「この数値って多いの?少ないの?」と迷ったことはありませんか?

参考になるよう、お菓子に含まれる主な栄養素の目安をご紹介します。

| 成分(100g当たり) | 低い目安 | 高い目安 |

| エネルギー | ~200kcal | 300kcal以上 |

| たんぱく質 | ~2g | 5g以上 |

| 脂質 | ~5g | 15g以上 |

| 炭水化物 | ~20g | 60g以上 |

| 塩分 | ~0.3g | 1.0g以上 |

- エネルギーは、100gあたりで300kcalを超えてくると「高カロリーなお菓子」という印象になります。

- たんぱく質は、お菓子には基本的にあまり含まれておらず、少なめです。

- 脂質は、揚げ物系やチョコレート系のお菓子で特に高くなる傾向があります。

- 炭水化物は、糖質が中心のお菓子(キャンディーやクッキーなど)では多くなりがちです。

- 塩分(食塩相当量)は、甘いお菓子では少ないことが多いですが、甘辛系やスナック系では高めになりやすいです。

高カロリーなお菓子でも、1回の摂取量を200kcal以下にできれば心配いりませんよ。

管理栄養士がおすすめするお菓子

管理栄養士の視点からおすすめする、体にやさしく、満足感も得られるおやつをご紹介します。

ナッツ

ナッツは健康的なおやつとしてとてもおすすめです。

脂質が多い食品ですが、ナッツに含まれるのはオレイン酸やリノール酸といった、体に良い「不飽和脂肪酸」です。これらの脂質には、血中の悪玉(LDL)コレステロールを下げる働きがあるとされており、心血管の健康維持にも役立ちます*7。

さらに、食物繊維やビタミンEも豊富に含まれており、美容やアンチエイジングにも嬉しい栄養素がたっぷり。毎日のおやつとして取り入れるなら、1日25g程度を目安にすると、カロリーを抑えながら上手に栄養を摂ることができます。

ただし、塩分や油が加えられているナッツもあるため、「素焼き」「無塩」のものを選ぶのがポイントです。

ヨーグルト

ヨーグルトも、間食としておすすめの食品のひとつです。

乳製品であるヨーグルトには、良質なたんぱく質が含まれており、体づくりや満足感のある間食としてぴったりです。また、乳酸菌を含むため腸内環境の改善にも役立ち、便通のサポートにも期待できます。

砂糖が多く含まれている商品もあるため、無糖タイプや加糖が控えめなものを選ぶと、より健康的なおやつになります。

ほしいも

ほしいもは、間食にぴったりのヘルシーなおやつです。

さつまいもを干して作られているため、食物繊維が豊富で、お腹の調子を整えたいときにもおすすめです。甘みはさつまいも本来の自然な甘さ。砂糖不使用で、健康を意識する方にも安心して取り入れられます。

しっかりと噛んで食べる必要があるため満足感が得やすく、腹持ちも◎。血糖値の上昇も緩やかで、ダイエット中の間食としても優秀な一品です。

チーズ

チーズも、間食におすすめの栄養豊富なおやつです。

チーズには、良質なたんぱく質とカルシウムが豊富に含まれており、筋肉の維持や骨の健康をサポートしてくれます。糖質が少ないため、血糖値を気にする方やダイエット中の間食にも適しています。

脂質と塩分がやや多いため、1日1〜2個程度(約20〜30g)を目安に取り入れると、バランスの良い間食になります。

乾燥大豆

乾燥大豆は、間食として非常におすすめのおやつです。

乾燥大豆には、たんぱく質や食物繊維が豊富で、腹持ちも良く、長時間の満足感を得ることができます。特に、筋肉や体の組織の維持に重要なたんぱく質が豊富で、ダイエット中の方や健康的な食生活を意識している方にぴったりです。

大豆はイソフラボンやビタミンB群、ミネラル(特にカリウムやマグネシウム)も含んでおり、体の調子を整えるサポートをしてくれます。

ただし、乾燥大豆は硬いため、よく噛んで食べることが大切です。噛むことで消化を助け、満腹感を得ることができます。

塩分が添加されているものもあるので、無塩の乾燥大豆を選ぶのが理想的です。

煮干し

煮干しは、間食におすすめの栄養価が高いおやつです。

煮干しはカルシウムやたんぱく質が豊富に含まれており、骨や筋肉の健康をサポートしてくれます。特に、骨を丈夫に保ちたい方や、体づくりを意識している方にぴったりです。低脂質で、噛むことで満足感も得やすいため、ダイエット中の方にもおすすめです。

ただし、塩分がやや高めのため、食べ過ぎには注意が必要です。

むき栗

むき栗も、間食におすすめのヘルシーなおやつです。

脂質が少なく、食物繊維をはじめ、カリウムやビタミンCなどの栄養素も含まれています。砂糖不使用のものが多く、素材本来の自然な甘みを楽しめるのも魅力です。

寒天ゼリー

寒天ゼリーも、間食におすすめのヘルシーなおやつです。

寒天は海藻から作られており、食物繊維が豊富に含まれているのが特徴です。さらに、低カロリーなので、ダイエット中の方やカロリーを控えたいときにもぴったりです。

ただし、市販の寒天ゼリーには甘味料や砂糖が多く使われている場合もあるため、成分表示を確認して選ぶようにしましょう。

プルーン

プルーンも、間食におすすめの栄養価の高いおやつです。

プルーンには、鉄分やカリウム、食物繊維が豊富に含まれており、特に貧血が気になる方や腸内環境を整えたい方におすすめです。また、乾燥させることで栄養が凝縮されているため、少量でもしっかりと栄養を摂ることができます。

ただし、自然な甘さがある一方で糖質も多めなので、1日2〜3粒程度を目安に、食べ過ぎには注意しましょう。

ドライフルーツ

ドライフルーツも、手軽に栄養がとれる間食としておすすめです。

果物を乾燥させて作られるドライフルーツは、ビタミンやミネラル、食物繊維が凝縮されているのが特徴です。噛みごたえがあるため満足感も得やすく、少量でもしっかりと栄養を補えます。

ただし、砂糖や油が加えられている商品もあるため、「無添加・砂糖不使用」のものを選ぶのがポイントです。

糖質が高めなので、1回の目安量はひとつかみ(20〜30g程度)に抑えると安心です。

お菓子を食べるときに注意したいこと

お菓子は、ちょっとした工夫で健康への影響を抑えながら楽しむことができます。

特に大切なのは、「食べる時間」と「食べる量」の2つのポイントです。これらを意識することで、お菓子と上手につき合っていけます。

お菓子を食べる時間

おやつは、食べる時間によって体への影響が変わります。

もともと、食事と食事の間隔は4~5時間が理想的と言われています*4。昼食から夕食までは6~7時間と空きやすいため、午後3時に間食を上手に取り入れることでエネルギー補給になり、血糖値の急激な変動も防げます。

また、午後3時前後は、「BMAL-1(ビーマルワン)」という脂肪をため込む働きのあるたんぱく質が1日の中で最も少ない時間帯*5。この時間にお菓子を食べることで、他の時間帯よりも太りにくくなるとされています。

お菓子を食べる量

お菓子はつい食べ過ぎてしまいやすいので、量を決めておくことが大切です。

栄養成分表示を確認して、自分がどれくらいカロリーを摂っているか把握することが大切です。

まずは、口にするお菓子のパッケージを見て、カロリーや糖質・脂質の量をチェックする習慣をつけてみましょう。自分に合った適量を知ることが、食べすぎ防止の第一歩になります。

時間と量を意識してお菓子を楽しむことで、無理なく健康を保ちながら満足感のある間食ができます

まとめ:お菓子と上手な付き合い方をしよう

この記事では、お菓子の種類・選び方・注意したいポイントなどを解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- お菓子の種類は多種多様

- 原材料や栄養成分表示の確認しよう

- お菓子を食べるのに最適な時間帯は「午後3時」

- 1日に摂取するお菓子のカロリーは「200kcal以内」が理想的

お菓子は、適量を守って上手に取り入れれば、生活にちょっとした楽しみや癒しを与えてくれる存在です。

健康的に楽しむために、賢く選ぶことが大切ですね。

お菓子の選び方、この機会にぜひ見直してみましょう。

参考文献(2025年4月18日参照)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ce65f9.944c333e.48ce65fb.e5127902/?me_id=1389088&item_id=10000672&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnuthyougo%2Fcabinet%2Fitem610.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48cef3c8.e6a19912.48cef3c9.533c9947/?me_id=1322018&item_id=10000567&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsaitamakoiwai%2Fcabinet%2F001%2F2409180012.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ce7c6d.baeaddbb.48ce7c6e.096b3ea2/?me_id=1399321&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimokuniya%2Fcabinet%2F10041778%2F10171310%2Fimgrc0152263533.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ce9137.1a45f049.48ce9138.396d3916/?me_id=1382700&item_id=10017437&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsmilespoon%2Fcabinet%2F34%2F7045834-0006_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ce994b.cd9ec225.48ce994c.687aeee7/?me_id=1388315&item_id=10000072&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftakanabe%2Fcabinet%2Fimgrc0102046279.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ce9d4c.5d302113.48ce9d4d.4ab426b8/?me_id=1286296&item_id=10000621&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyummy39%2Fcabinet%2Fmuen_niboshi%2Fmuen_iriko_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48cea307.15d31368.48cea308.5f1fbacc/?me_id=1406961&item_id=10000079&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnadecico%2Fcabinet%2F09854838%2Fcompass1724813933.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ceaae4.b91fba8b.48ceaae5.e9ed2be2/?me_id=1307178&item_id=10000228&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmikan-hana%2Fcabinet%2Fjyure%2Fimgrc0103210604.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ceb06c.6d3b5d36.48ceb06d.c3c89722/?me_id=1216873&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnutsberry%2Fcabinet%2Fdriedfruits%2Fprune%2Fimgrc0103041682.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48ceb347.26a6ae7f.48ceb348.1cd75478/?me_id=1316841&item_id=10119356&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmaedayahonpo%2Fcabinet%2Fshohin01%2Fsyokuhin%2Fsyokuhinn10%2Fmixfruits-sku-p.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)