- 酵素玄米や寝かせ玄米の手作りって危険なの?

- 安全に食べるためにはどうすればいい?

こういった疑問を抱えていませんか?

健康志向の高まりから、白米の代わりに玄米を主食に取り入れる人が増えています。中でも、玄米特有の食べにくさを和らげてくれる「酵素玄米」や「寝かせ玄米」は、家庭でも手作りする人が多く人気です。

特に正しい手順や温度管理を守らない場合、健康を害する恐れもあるため注意が必要です。

そこで本記事では、管理栄養士の視点から、酵素玄米・寝かせ玄米を手作りする際の危険性や、安全に食べるためのポイントをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

これから始めようと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

酵素玄米・寝かせ玄米とは?

酵素玄米・寝かせ玄米とは、炊いた玄米を一定期間保温して熟成させることで、より食べやすくしたごはんのことです。

「酵素玄米」と「寝かせ玄米」は基本的に同じで、呼び方が違うだけ。どちらも、炊き上げた後に数日間保温し続けることで、玄米特有の硬さがやわらぎ、もちもちした食感と自然な甘みが生まれます。

もともと玄米は、白米に比べてビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富で、健康志向の高い人に人気のある主食です。しかしその一方で、「硬くてパサつく」「食べにくい」と感じる人も多いのが実情。

そんな玄米を、より美味しく・柔らかく・消化しやすくする方法として注目されているのが、酵素玄米・寝かせ玄米です。

酵素玄米・寝かせ玄米の作り方

材料は一般的に、玄米・小豆・塩の3つ。これらを一緒に炊飯器で炊き、保温しながら数日かけて熟成させます。

作り方の概要は以下の通り。

- 玄米と小豆を洗う

- 撹拌(もみ洗い)する

- 浸水後、玄米・小豆・塩を炊飯器に入れて炊く

- 炊き上がったら3〜4日間保温し、1日1回かき混ぜる

なぜ酵素玄米・寝かせ玄米が体に良いの?

酵素玄米(寝かせ玄米)が体に良いとされる理由は、玄米の栄養価の高さと、保温熟成によって得られる消化のしやすさや食べやすさにあります。

玄米そのものが栄養豊富

玄米は白米と違い、ぬか層や胚芽が残っているため、以下のような栄養素が豊富に含まれています。

- ビタミンB群(代謝をサポート)

- マグネシウム・鉄・亜鉛などのミネラル

- 食物繊維(腸内環境を整える)

- 抗酸化成分(老化や生活習慣病の予防に関与)

白米に比べて「完全栄養食」に近いと言われることもあります。

熟成によって消化吸収しやすくなる

玄米はそのままだと硬く、消化しにくいという欠点がありますが、酵素玄米は炊き上げたあとに数日間保温熟成させることで、以下のような効果が得られます。

- でんぷんが糖に分解され、自然な甘みが出る

- 食感がやわらかくなり、消化にも優しい

- 保温による発酵的な変化で、腸内環境への良い影響も期待される

小豆との組み合わせでさらに健康的に

酵素玄米に使われる小豆も、ポリフェノールやサポニン、食物繊維を含む栄養価の高い食材です。玄米と組み合わせることで、以下のような相乗効果も期待できます。

- 腸内環境を整える

- 抗酸化作用を高める

- 血糖値の上昇をゆるやかにする

手作りの酵素玄米・寝かせ玄米が危険な3つの理由

健康に良いとされる酵素玄米や寝かせ玄米ですが、家庭での手作りは危険が潜んでいることを知っておく必要があります。

なぜなら調理工程上、食中毒が起こりやすいからです。

食中毒が起きるリスクがある長時間保温

酵素玄米・寝かせ玄米は、炊き上げた後に3~4日間保温し続けることで熟成させます。一般的な炊飯器の保温温度は約60〜75℃に設定されており、通常であれば雑菌が繁殖しにくい温度帯です。

しかし、酵素玄米は1日1回の撹拌が必要。そのたびに炊飯器のふたを開けることで内部の温度が一時的に低下します。このとき、食中毒菌が繁殖しやすい20〜50℃の温度帯*1に入る可能性があり、食中毒のリスクが高まる可能性があるのです。

また、長時間の保温中は、上下で温度ムラが生じることもあります。十分に保温されていない部分で雑菌が繁殖し、気づかないうちに腐敗が進んでしまうこともあります。

玄米は食中毒菌に対してリスクが高い

玄米は白米と違い、表面に糠(ぬか)が残っているため、管理が不十分だと、雑菌が繁殖しやすい環境になることがあります。

この菌は、熱に強い「芽胞(がほう)」という形に変化して生き残る性質があり、炊飯後も死滅せず、保温中に増殖することがあります。

感染すると、下痢・嘔吐・腹痛などの症状を引き起こします。特に長時間保温する酵素玄米・寝かせ玄米では増殖のリスクが高まるため、十分な注意が必要です。

手作りの衛生管理が難しい

家庭の環境や器具の衛生状態によっては、食中毒リスクが高まります。

- 手洗いの徹底が不十分

- 炊飯器の清掃や消毒が行き届いていない

- 保温中の温度チェックをしていない

こうした状況は、菌の増殖を助長してしまう原因になります。

酵素玄米・寝かせ玄米の食中毒を防止する方法

酵素玄米や寝かせ玄米を安全に楽しむためには、食中毒を防ぐための衛生管理と温度管理が非常に重要です。以下のポイントを押さえて、安全に手作りしましょう。

手や調理器具を清潔に保つ

調理前はもちろん、撹拌作業を行う前にも必ず手を洗いましょう。

炊飯器の内釜やしゃもじなども毎回しっかり洗浄・消毒することが大切です。

信頼できる炊飯器を使う

酵素玄米の保温熟成には、60℃以上を安定して保てる炊飯器が必要です。

安価な機種や古い炊飯器では、温度が不安定になりやすく、菌が繁殖しやすい環境になる可能性があります。

撹拌はすばやく、衛生的に

1日1回の撹拌は必須ですが、ふたを開けている時間が長くなると温度が下がりやすくなるため、できるだけ短時間で行いましょう。

使用するしゃもじも清潔なものを使い、素手で触れないようにするのがおすすめです。

室温・湿度が高い時期は特に注意

夏場や梅雨の時期は、気温・湿度ともに高く、食中毒菌が繁殖しやすくなります。

この時期は、以下のような対策を取りましょう。

- 作る量を減らす

- 熟成期間を短めにする

- 保温環境をこまめに確認する

少しでも異変を感じたら食べない

酸っぱい匂い・異常な粘り・変色など、少しでも「おかしい」と感じたら食べずに処分することが大切です。

食中毒は見た目では判断できないことも多いため、無理に食べるのは避けましょう。

不安な方は既製品も選択肢に

- 衛生管理に自信がない

- 炊飯器の性能に不安がある

- 夏場は管理が難しい

こう感じる方には、市販の酵素玄米やレトルト製品を活用することも一つの方法です。

メーカー側で衛生管理や品質管理が徹底されているため、家庭での手作りよりも食中毒のリスクが低く、安心して食べることができます。

管理栄養士 こま

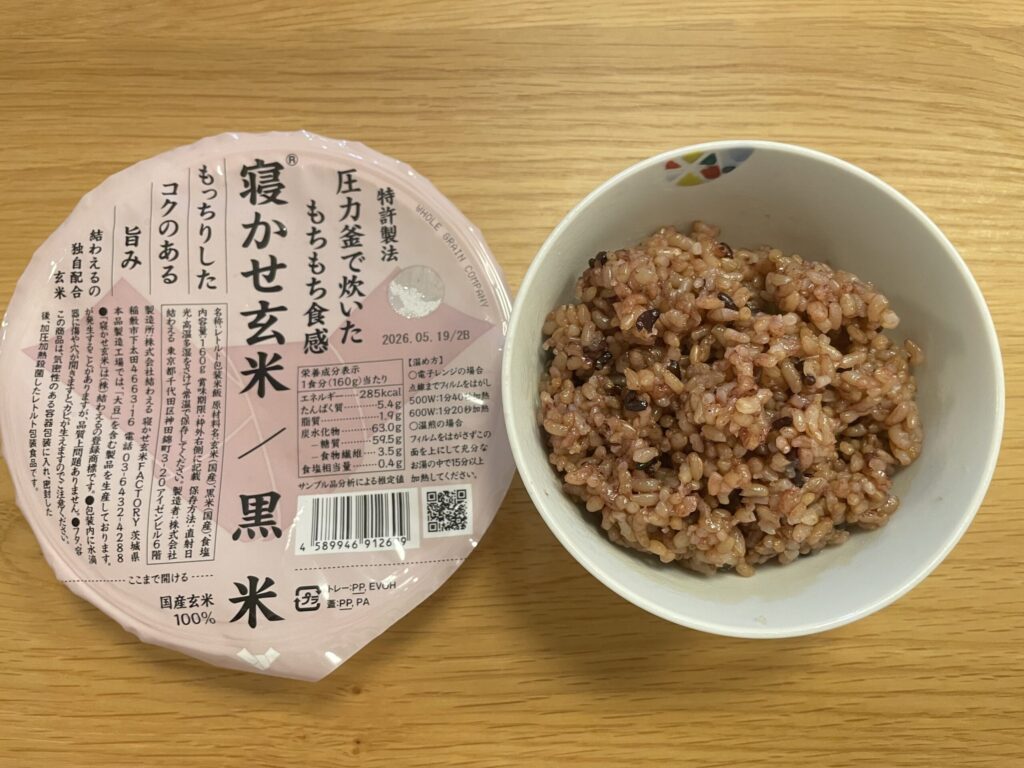

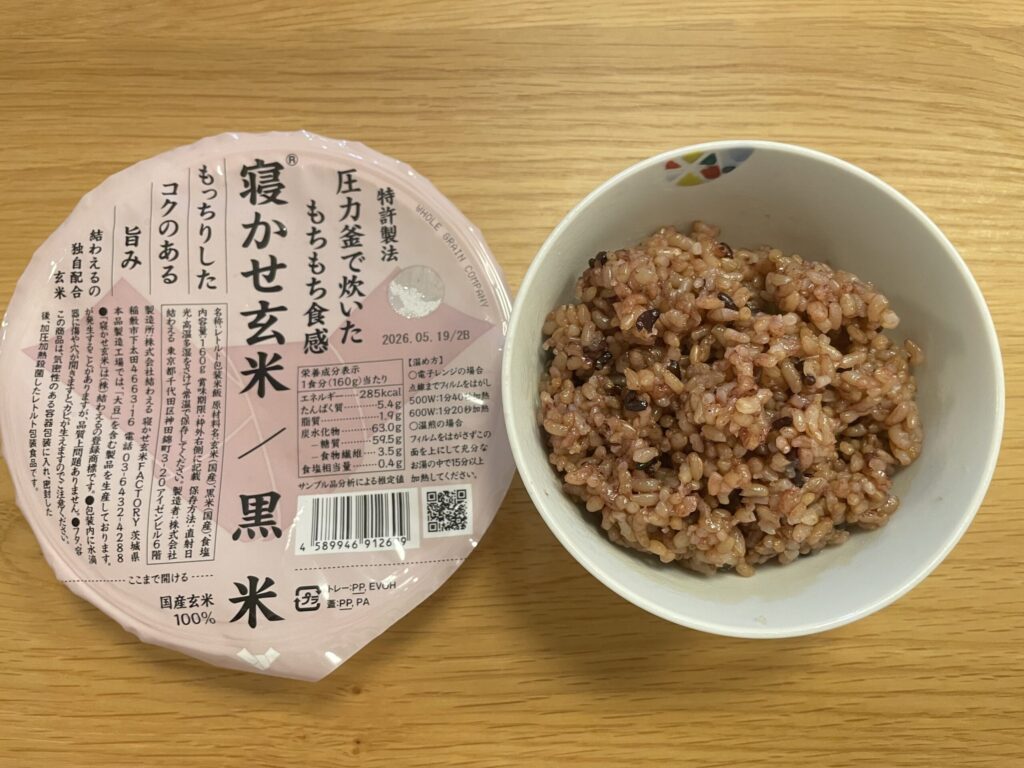

管理栄養士 こま特に私が個人的におすすめなのが、▼結わえるの寝かせ玄米![]()

![]()

実際に食べてみましたが、もちもちで香ばしく、玄米とは思えない美味しさでした。調理いらずでそのまま食べられる手軽さも魅力です。

賞味期限も長く、電子レンジで約1分半で食べられます。

とくに↑この黒米が本当においしいです!

手作りにこだわりすぎず、安心・安全に続けられる方法を選ぶことも、健康的な食習慣を長く続けるコツです。

まとめ:酵素玄米・寝かせ玄米を上手に活用しよう

この記事では、酵素玄米・寝かせ玄米を手作りする際の危険性や、安全に食べるためのポイントをわかりやすく解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 酵素玄米・寝かせ玄米は栄養価が高く、健康に役立つ食品である

- しかし、家庭での手作りには食中毒のリスクが伴う

- 特に気をつけるべき食中毒菌は「セレウス菌」

- 手作り時には衛生管理と温度管理を徹底することが必須

- 不安な場合は、品質管理がしっかりした既製品の利用もおすすめ

酵素玄米・寝かせ玄米は、健康的な食生活を支える強い味方です。管理栄養士としても、自信を持っておすすめできる食品ですが、手作りの際は細心の注意が必要です。

より安全・手軽に始めたい方は、既製品の寝かせ玄米を活用するのも賢い選択。

興味がある方はぜひ一度試してみてください。

結わえるの寝かせ玄米は、玄米に興味がある方にぜひ一度試してほしいです!