- 健康的な食生活を始めたい

- バランスの良い食事って、具体的にどんな内容?

- 毎日の食事、これで本当に大丈夫かな?

そんな疑問を感じていませんか?

健康的な生活には、バランスの取れた食事が大切なことは、多くの人が知っていると思います。

でも実際には、

- どんな食材を選べばいいのか

- どのくらいの量を食べればいいのか

- 主食・主菜・副菜はどう組み合わせるのか

など、具体的なポイントまではわからない…という方も多いのではないでしょうか。

毎日の食事は、今の体調を整えるだけでなく、将来の健康や病気のリスクにも直結する大切な習慣です。だからこそ、「なんとなく食べる」のではなく、「バランスを意識した食事」にしていくことがとても重要です。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、バランスの良い食事とは何か、どう実践すればいいのかをわかりやすく解説していきます。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

自分や家族の食事を見直したいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

なぜバランスの良い食事が必要なのか?

バランスの良い食事について解説する前に、そもそもなぜ「バランスの良い食事」が必要なのかを確認しておきましょう。

バランスの崩れた食事を続けると、次のような不調が起こることがあります。

- 体調を崩しやすくなる

- 疲れやすくなる

- 病気にかかりやすくなる

これは、偏った食事によって栄養バランスが崩れてしまっていることが原因です。こうした不調を防ぐためにも、日々の食事バランスを整え、必要な栄養素をきちんと取り入れることが重要です。

毎日の小さな積み重ねが、将来の健康をつくります。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまバランスの良い食事は、健康だけでなく長寿にもつながるのです。

バランスの良い食事とは?

では、「バランスの良い食事」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。

この3つを組み合わせることで、五大栄養素を自然とバランスよく摂取することができます。

五大栄養素とは?

五大栄養素とは、私たちの体に必要な以下の5つの栄養素です。

- 炭水化物(糖質)

- 脂質

- たんぱく質

- ビタミン

- ミネラル

これらはそれぞれ、「体を動かすエネルギー源」「体をつくる材料」「体の調子を整える要素」として働き、健康維持に欠かせない存在です。

偏った食事をすると、「不足」や「過剰」が生じ、体調不良や生活習慣病の原因になることがあります。

もっと詳しくはこちら【五大栄養素とは】

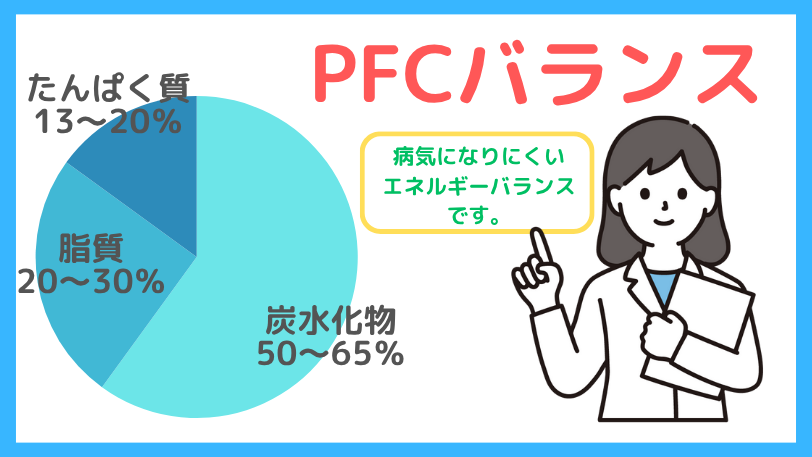

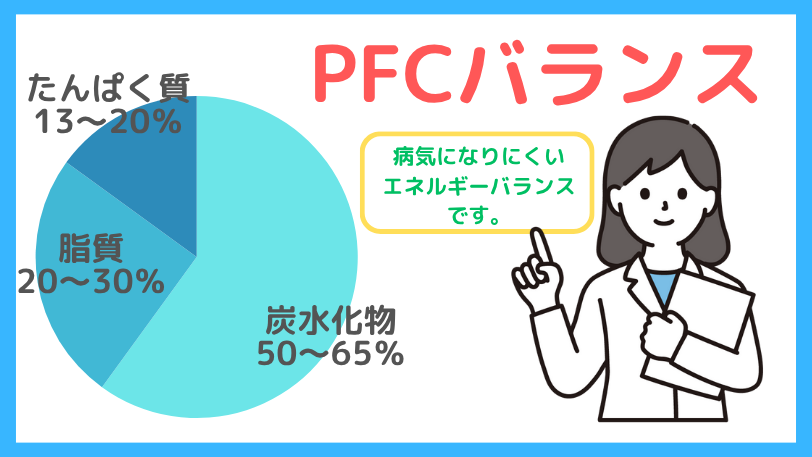

食事のPFCバランスとは?

バランスの良い食事を考えるうえで、重要な指標のひとつに「エネルギー産生栄養素バランス」、通称「PFCバランス」があります。

PFCバランスとは、私たちが摂取するエネルギーのうち、

- たんぱく質(Protein = P)

- 脂質(Fat = F)

- 炭水化物(Carbohydrate = C)

がそれぞれ何%のエネルギーを占めているかを表すものです。

例えば、▼以下のような栄養価の食事をとったとします。

- エネルギー:500kcal

- たんぱく質:20g

- 脂質:15g

- 炭水化物:70g

この500kcalの中で、たんぱく質・脂質・炭水化物がそれぞれ何%のエネルギーを占めているかは、▼以下の計算で求めます。

- たんぱく質:20g × 4kcal ÷ 500kcal = 16%

- 脂質:15g × 9kcal ÷ 500kcal = 27%

- 炭水化物:70g × 4kcal ÷ 500kcal = 56%

このP16%:F27%:C56% という比率が、この食事のPFCバランスとなります。

PFCバランスの理想的な範囲は、日本人の食事摂取基準(2025年版)で次のように定められています。

- たんぱく質(P):13~20%

- 脂質(F):20~30%

- 炭水化物(C):50~65%

このバランスを意識することで、栄養の偏りを防ぎ、生活習慣病の予防や健康の維持に役立てることができます。

主食・主菜・副菜を意識することで、五大栄養素がとれ、PFCバランスも理想に近づきます。

もっと詳しく【PFCバランスとは】

主食・主菜・副菜の具体例

バランスの良い食事をとるためには、主食・主菜・副菜がそれぞれどのような食品にあたるのかを知っておくことが大切です。

ここでは、それぞれに該当する具体的な食品や役割について解説します。

主食とは?エネルギー源になるもの

主食とは、食事の中心となるエネルギー源で、私たちの体や脳を動かすために必要な炭水化物(糖質)を多く含む食品のことを指します。

具体的には、次のような食品が主食にあたります。

- ご飯

- パン

- 麺類

これらは、日常生活で使うエネルギーを効率よく補うことができるため、毎食の基本となる重要な役割を果たします。

特に以下の組織は、糖質からのエネルギーしか利用できないため、主食は欠かせません。

- 脳

- 神経組織

- 赤血球

- 腎尿細管

- 精巣

- 酸素不足の骨格筋 など

これらの器官をしっかり働かせるためにも、適量の主食を日々の食事に取り入れることが大切です。

以下は、農林水産省の食事バランスガイドをもとにした、成人男女の主食の一食分の目安量です。

| 主食の種類 | 成人男性 | 成人女性 |

| ご飯(白米) | 200~270g(茶碗1.3~1.8杯) | 160~230g(茶碗1~1.5杯) |

| 食パン(6枚切) | 2~2.5枚 | 1.5~2枚 |

| 麺類(うどん・そば等) | 約1~1.3玉(茹250~330g) | 約0.8~1.2玉(茹200~300g) |

この表を参考に、主食の摂取量の目安にしてください。

その理由は、ご飯がパンや麺類に比べて、以下のような特徴があるからです。

- 脂質や塩分が少ない

- PFCバランスがとりやすい

以下の頻度を目安に、主食を取り入れましょう。

| 主食の種類 | 推奨される頻度 |

| ご飯 | 毎日2食以上(毎食でもOK) |

| パン | 1日1回まで |

| 麺類 | 週1回程度がおすすめ |

バランスの良い食事を実現するためにも、主食はご飯を中心に、食べる回数や種類を調整することが大切です。

主食についてもっと詳しくはこちら【主食とは】

主菜とは?体を作るもの

主菜とは、たんぱく質を多く含む食品を使った、食事の中心となるおかずのことです。

私たちの体を構成する筋肉・臓器・血液などの材料となるため、健康な体づくりに欠かせません。

主菜に使われる主な食品は以下の通り。

- 肉

- 魚

- 卵

- 大豆製品

これらは「良質なたんぱく質」を豊富に含んでおり、主菜の食材になります。

主菜の料理例:

- 肉類:鶏の照り焼き/豚の生姜焼き/ハンバーグ/牛肉のすき焼き風

- 魚介類:焼き鮭/サバの味噌煮/アジの南蛮漬け/ブリの照り焼き

- 卵料理:オムレツ/卵焼き/親子丼

- 大豆製品:豆腐ハンバーグ/厚揚げのそぼろあんかけ

主菜は、ただ摂るだけではなく、食材の「種類・頻度・量のバランス」が重要です。

以下は主菜の理想的な摂取頻度や量です。

- 肉魚の1回量は60~120g程度

- 肉は【牛1:豚2:鶏4】程度の割合がおすすめ

- 魚は週4回以上がおすすめ

- 卵は1日1~2個を目安に

- 大豆製品は1日50~100gを意識

主菜が肉に偏りすぎると、脂質やエネルギーの摂りすぎに繋がりやすくなります。肉の中でも脂質の少ない赤身肉を選ぶと、ビタミン類が多くなり、栄養価も高くなるのでおすすめです。

魚に含まれる脂質(EPAやDHA)は、生活習慣病の予防に役立つ良い脂質です。

肉ばかりにならないよう、魚もしっかり取り入れることが大切です。

主菜についてもっと詳しくはこちら【主菜とは】

副菜とは?体の調子を整えるもの

副菜とは、ビタミン・ミネラル・食物繊維などを補うおかずのことです。

主食や主菜だけでは不足しやすい栄養素をしっかりと補い、体の調子を整え、健康を維持する役割を果たしています。

副菜に使われる主な材料は以下の通り。

- 野菜

- いも

- 海藻

- きのこ

これらの食材を偏りなく、さまざまな種類を取り入れることが大切です。

具体的な摂取量は以下を目安にしましょう。

- 野菜は1日350g(うち緑黄色野菜120g)

- いもは1日50g程度

- 海藻は1日3g程度

- きのこは1日20~30g程度

これらを摂るには、1日5皿程度の副菜が必要とされています。

以下のような工夫で野菜摂取を心がけましょう。

- 加熱してかさを少なくする

- メイン料理に野菜をたくさん入れる

- 旬の食材を積極的に使う

- 冷凍野菜をうまく活用する

- 乾物を取り入れる

- 食材の種類を増やす

副菜を意識して取り入れることで、栄養バランスが整い、体の内側から健康をサポートすることができます。

副菜についてもっと詳しくはこちら【副菜とは】

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

バランスの良い食事の例

ここでは、実際の病院食の献立をもとに、1日分と1週間分のバランスの良い食事例をご紹介します。

1日分の献立は分量まで詳細に、1週間分は献立名のみを紹介しています。

1日の献立例(分量付き)

<朝食>

- 食パン(90g)

- ジャム・バター

- チーズサラダ

┗サラダチーズ(10g)・キャベツ(40g)・きゅうり(20g)・にんじん(15g)・ドレッシング(10g) - バナナ(1本)

- 牛乳(200ml)

<昼食>

- ご飯(190g)

- 八宝菜

┗豚肩(40g)・イカ(20g)・たけのこ(20g)・白菜(80g)・玉ねぎ(30g)・にんじん(20g)・キクラゲ(0.5g)・絹さや(2g)・シャンタン(2g)・醤油(2g)・おろし生姜(1g)・片栗粉(2g) - 彩りサラダ

┗ツナ水煮(20g)・大豆水煮(25g)・ブロッコリー(40g)・黄ピーマン(15g)・ドレッシング(10g) - 玉子豆腐

┗卵(40g)・薄口醤油(2.5g)・みりん(1g)・片栗粉(1g)・みつば(3g)

<夕食>

- ご飯(190g)

- あじのカレームニエル

┗あじ(90g)・塩(0.3g)・胡椒(0.1g)・カレー粉(1g)・小麦粉(3g)・油(4g) - 野菜ソテー

┗アスパラガス(30g)・赤ピーマン(15g)・油(1g)・塩(0.2g)・胡椒(0.1g) - なます

┗油揚げ(5g)・大根(60g)・にんじん(20g)・砂糖(3g)・酢(6g)・薄口醤油(1g) - 味噌汁

┗さつまいも(30g)・こんにゃく(15g)・青ねぎ(2g)・味噌(8g)

1週間の献立例(料理名のみ)

| 朝食 | 昼食 | 夕食 | |

| 月 | ご飯 / 沢煮椀風 / きのこサラダ / 牛乳 | ご飯 / 和風ハンバーグ / 南瓜煮 / きゅうりの酢の物 / ゼリー | ご飯 / 揚げだし豆腐 / ピーマンのみそ炒め / とろろ芋 |

| 火 | ご飯 / 鶏と白菜のくたくた煮 / いんげんのソテー / 牛乳 | ご飯 / 鮭の味噌仕立て / 小松菜のお浸し / じゃがいも煮 / フルーツ | ご飯 / 牛肉の胡麻炒め / なすの土佐煮 / もずく酢 |

| 水 | ご飯 / おからのキッシュ / 大根の炒め物 / 牛乳 | ご飯 / 豚肉の梅風味ソテー / ほうれん草のなめ茸和え / さつまいもと小豆の煮物 / ゼリー | ご飯 / あじの中華風焼き / 小松菜の和え物 / 豆サラダ |

| 木 | ご飯 / 山菜きんちゃく煮 / マカロニサラダ / 牛乳 | 菜飯 / 魚のディアブル風 / ピーナッツ和え / もやしとわかめの柚子香和え / フルーツ | ご飯 / イカのキムチ炒め / ひじきの煮物 / ピーマンきんぴら |

| 金 | ご飯 / 中国風入り豆腐 / ビーフン煮 / 牛乳 | ご飯 / 和風クリームシチュー / サラダ / 漬物 / マンゴープリン | ご飯 / 鶏肉の五目煮 / 小松菜のソテー / 蓮根のおかか煮 |

| 土 | ご飯 / オムレツ / 海藻サラダ / 牛乳 | ご飯 / 塩肉じゃが / 揚げなすの味噌かけ / 酢ごぼう / フルーツ | ご飯 / さわらの菜種焼き / こんにゃく煮 / ほうれん草のわさび和え |

| 日 | ご飯 / ししゃも / 大根きんぴら / 牛乳 | ご飯 / 鶏肉の南蛮漬け / 筍とふきの煮物 / オクラのお浸し / ゼリー | ご飯 / えびつみれと野菜の煮物 / 山菜煮 / キャベツの豆板醤炒め |

病院食をベースにしているため、健康的で実践しやすい献立になっています。

バランスの良い食事にするコツ

毎日の食事でバランスを整えるのは難しそうに思えるかもしれませんが、いくつかのポイントを意識するだけで、自然とバランスの良い食事に近づけることができます。

以下のコツを参考に、無理なく実践していきましょう。

- 「主食・主菜・副菜」をそろえる

- 食材の「色と種類」を増やす

- 「生野菜は両手いっぱい、加熱野菜は片手いっぱい」を目安に

- 加工食品や外食に偏りすぎない

- 1日単位、1週間単位でバランスをとる

「主食・主菜・副菜」をそろえる

バランスの良い食事の基本は、「主食・主菜・副菜」がそろっているかを意識することです。

最初から完璧を目指す必要はなく、「足りない要素があるかな?」と考えるだけでも、OKです。

例①:チャーハン

- 主食:〇(ごはん)

- 主菜:〇(卵や肉など)

- 副菜:△(野菜は少なめ)

野菜が不足しがちなので、サラダやスープを追加するのがおすすめです。

例②:ラーメン

- 主食:〇(麺)

- 主菜:△(チャーシュー1枚など)

- 副菜:△(少量のもやしやネギ)

主菜・副菜ともに不足気味。サラダやゆで卵を追加すると、栄養バランスがよくなります。

例③:おにぎり2個(梅・昆布)

- 主食:〇(ごはん)

- 主菜:×(たんぱく質がほぼない)

- 副菜:△(昆布や梅など少量)

たんぱく質・副菜が不足しています。具材を鮭やツナにする、ゆで卵やサラダを添えるなどの工夫が効果的です。

このように、「主食・主菜・副菜」のバランスを確認するだけでも、食事への意識が変わってきます。完璧でなくてもOKです。

まずは“気づくこと”から始めて、できる範囲で改善していきましょう。

食材の「色と種類」を増やす

食事のバランスを整えるうえで、「食材の色」と「種類」を意識することはとても効果的です。色とりどりの食材を使うことで、栄養の偏りを防ぎやすくなります。

色を意識する

野菜や食材には、白・緑・赤・黄色・茶色など、さまざまな色があります。

色の異なる食材は、含まれている栄養素の種類も異なるため、できるだけ多くの色を取り入れることが、自然と栄養バランスを整えることにつながります。

<例>

- 緑:小松菜・ブロッコリー・ピーマン

- 赤:トマト・にんじん・パプリカ

- 黄:かぼちゃ・黄パプリカ・とうもろこし

- 白:大根・もやし・豆腐

- 茶:きのこ・ごぼう・玄米

種類を増やす

1回の食事で5〜10種類の食材を使うことを目安にすると、自然と栄養素の種類も豊富になります。

特別な料理でなくても、みそ汁に野菜を何種類か入れる、炒め物にキノコを足すなど、ちょっとした工夫で実現できます。

色と種類を意識することで、料理も見た目が鮮やかになり、食欲もアップします。

「生野菜は両手いっぱい、加熱野菜は片手いっぱい」を目安に

野菜をしっかり摂るために、「どれくらい食べればいいのか?」と迷うことはありませんか?

野菜は1日あたり350gの摂取が目標とされていますが、毎回グラムを量るのは大変です。

そこで役立つのがこの「手ばかり法」。

生野菜はかさが多いため、両手に乗るくらいが1食分の目安。

加熱した野菜はかさが減るので、片手に乗るくらいがちょうどよい量になります。

毎食この「手のひら量」を意識するだけで、自然と1日の野菜摂取量に近づくことができます。

この方法は、管理栄養士が実際の栄養指導の現場でもよくお伝えする、わかりやすく実践しやすい目安です。

加工食品や外食に偏りすぎない

加工食品や外食は手軽で便利ですが、脂質や塩分が多く、栄養バランスが偏りやすいという特徴があります。

そのため、頼りすぎないことが健康的な食生活のポイントです。

どうしても利用する場合は、以下の点に注意して選びましょう。

主食(ご飯・パン・麺類)に偏らないようにする

→炭水化物ばかりのメニューに注意しましょう。

揚げ物ばかりにならないようにする

→焼く・蒸す・煮るなど、脂質の少ない調理法を選ぶと◎。

サラダや小鉢などの副菜をプラスする

→不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維を補えます。

ソースやしょうゆなどの「かけすぎ」に注意する

→塩分のとりすぎを防ぐために、つける程度でOK。

デザートは控えめに。選ぶなら果物入りのものを

→甘いものが欲しいときは、フルーツ入りや小さめサイズに。

「完全に避ける」のではなく、「どう選ぶか・どう組み合わせるか」が大切です。

加工食品や外食も、ちょっとした工夫でバランスよく楽しめます。

1日単位、1週間単位でバランスをとる

食事のバランスは、1食ごとに完璧を目指す必要はありません。

大切なのは、「1日単位」や「1週間単位」で、トータルのバランスを意識することです。

実際、管理栄養士であっても、毎食すべてを完璧に献立を立てるのは簡単ではありません。だからこそ、長い目で見て調整することが大切です。

たとえば、朝食が偏ってしまっても、昼食や夕食で不足を補うようにすればOKです。気楽に、でも少しずつ意識しましょう。

無理なく続けられる「バランスのとり方」が、健康的な食生活への第一歩です。

まとめ:バランスの良い食事で健康を目指そう

この記事では、バランスの良い食事の基本と具体的な実践方法について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- バランスの良い食事は健康維持に欠かせない

- バランスの良い食事とは「主食・主菜・副菜」がそろった食事のこと

- 主食・主菜・副菜がそろうことで五大栄養素を効率よく摂取できる

- 主食・主菜・副菜がそろった食事はPFCバランスも整いやすい

- 主食はご飯、パン、麺などのエネルギー源となる食品

- 主菜は肉・魚・卵・大豆製品など体を作るたんぱく質源

- 副菜は野菜、いも、きのこ、海藻など体の調子を整える役割を持つ

バランスの良い食事を意識することで、健康的な体づくりや生活習慣病の予防にもつながります。

毎日の食事を無理なく楽しみながら、少しずつ取り入れていきましょう。

まずは今日の食事から!

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット