- 朝、食欲がないから何も食べたくない…

- ダイエット中だから朝ごはん抜いても良いよね?

- 起きれず、朝ごはんを食べる時間がない…

こんな悩み、心当たりありませんか?

近年、朝ごはんを食べない人が、若い世代に多く見られています。しかし、実は朝ごはんを抜くことには、思いがけないデメリットがあります。

例えば、太りやすくなったり、睡眠の質が悪くなったり…。

この記事では、痩せたいなら朝ごはんを抜くのが良くない理由、続けやすい朝食の摂り方について解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「朝ごはんを食べないことが週に1回でもある」という方は、ぜひ最後まで読んでください。

朝食の野菜摂取に▼野菜をMOTTOの「食べる」スープがおすすめ!

\ カップのままレンジで1分 /

保存料、うま味調味料、合成着色料不使用で安心安全!

痩せたいなら朝ごはん抜くのがNGな理由

痩せたい・ダイエット中という方は多いと思いますが、朝ごはん、ちゃんと食べていますか?

「食べる量を減らした方がいい」と思って、朝食を抜いている人もいるのではないでしょうか。1食分を抜くと、その分のカロリーが減るので、朝ごはんを食べない方がダイエットに有効だと思ってしまうこともあるかもしれません。

でも、実はその考えは間違っています。

なぜ朝ごはんを食べないと太りやすくなるのか、その理由は▼以下の通りです。

- 基礎代謝が落ちる

- 食べ過ぎに繋がる

- 体脂肪が増えやすくなる

基礎代謝が落ちる

朝ごはんを食べないと、基礎代謝が落ちやすくなります。

基礎代謝とは「生きていくために最低限必要なエネルギー量」のことです。例えば、何もせず寝転がっているだけでも人間はエネルギーを消費しています。この「生きるために最低限必要なエネルギー」のことを基礎代謝と言います。

基礎代謝は個人差があり、筋肉量が多い人ほど高くなります。基礎代謝が高い人ほど、消費エネルギーが多いので太りにくいです。

では、なぜ朝ごはんを食べないと基礎代謝が落ちてしまうのでしょうか?

その理由は、朝ごはんを食べないことで空腹時間が長くなり、体がエネルギー不足になるからです。エネルギーが足りないと、体は筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとします。筋肉が分解されると筋肉量が減り、基礎代謝が落ちてしまいます*1。

基礎代謝が落ちると、1日の消費エネルギー量が少なくなり、太りやすくなります。

食べ過ぎに繋がる

朝ごはんを抜くことは、食べ過ぎに繋がります。朝食を抜くと、長時間何も口にしていない状態が続くため、空腹感が強くなり早食いになってしまうからです。

例えば、前日の夕食が20時だった場合、朝食を抜くと昼食までに16時間も空腹の時間が続くことになります。16時間何も食べないと、強い空腹感を感じ「たくさん食べたい」という欲求が強くなります。

朝ごはんを抜くことは、食べ過ぎに繋がり、太りやすくなってしまうのです。

体脂肪が増えやすくなる

朝ごはんを食べないと、体脂肪が増えやすくなってしまいます。

もともと人間は何回にも分けて食事を摂るようにできている動物です。そのため食事の回数が少なくなると、代謝に不調が生じやすくなります。

例えば1日の摂取カロリーが同じでも、食事回数が少なくなるほど、肝臓での中性脂肪やコレステロール合成が増大します。

朝食を抜くと体脂肪が蓄積しやすくなるため、太りやすくなってしまうのです*3。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまこれらの理由から、ダイエット中の人こそ朝ごはんを食べた方が良いことがわかります。

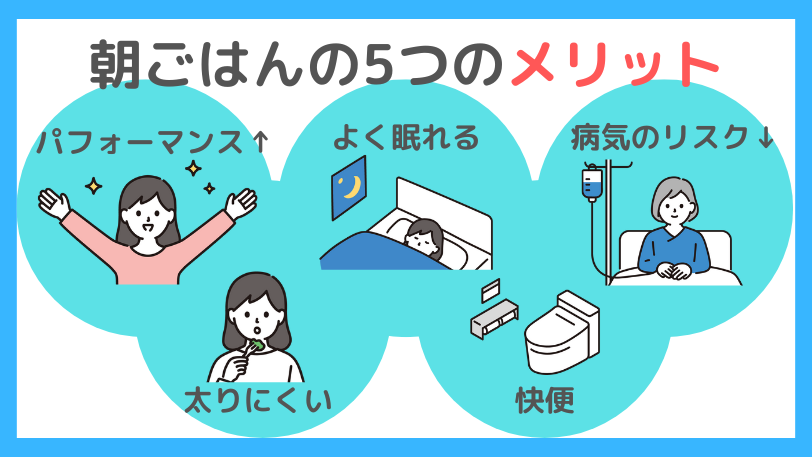

朝ごはんを食べる5つのメリット

朝ごはんを食べることは、健康な食生活のためには欠かせません。

ここでは朝ごはんを食べる5つのメリットについて紹介します。

- パフォーマンスが上がる

- 太りにくくなる

- よく眠れるようになる

- 便秘しにくくなる

- 病気のリスクを減らす

パフォーマンスが上がる

朝ごはんを食べることで、1日のパフォーマンスが向上します。朝ごはんはエネルギー補給になり、活動量や集中力が上がるからです。

朝の体は空腹状態で、エネルギーが不足しています。この状態は頭が「ボーッ」としており、脳に栄養が足りていない状態です。このまま朝ごはんを抜いてしまうと、エネルギー不足が解消されず、イライラしたり、だるさや疲労感を感じやすくなります。

朝ごはんを食べるで、体内リズムが整い、1日のスタートを軽快に切ることができます*4。

朝ごはんを食べないと、実力が発揮しにくくなります。

太りにくくなる

朝ごはんを食べると、太りにくくなります。なぜなら、朝食を摂ることで「食事誘発性熱産生」が増加し、消費エネルギーがアップするからです。

食事誘発性熱産生とは、食べたものを消化・吸収するために体が使うエネルギーのことです。このエネルギー消費は、夜よりも午前中の方が高くなる傾向があります。

太りやすい体質の人は、食事誘発性熱産生が低くなっていることが多いです。朝ごはんをしっかり食べて食事誘発性熱産生を高めることで、体温が上昇しやすくなり、太りにくい体質に近づけることができます*5。

朝は食べても消費されやすいため、朝ごはんを抜くのは損ですね!

よく眠れるようになる

朝ごはんを食べることは、意外にも睡眠の質にも影響します。

朝ごはんにたんぱく質源(肉・魚・卵・大豆・乳製品など)を食べることによって「トリプトファン」というアミノ酸を摂取することができます。

このトリプトファンは「セロトニン」という神経伝達物質を合成し、セロトニンの影響により、夜に眠気を誘う作用のあるメラトニンが分泌されます。

朝ごはんでたんぱく質をしっかり摂ることが、巡り巡って夜の快眠や質の良い眠りに繋がります*6。

便秘しにくくなる

朝ごはんを食べることは、便秘の予防にも繋がります。食べ物が胃に入ると、その刺激を受けて大腸がぜん動運動を始めます。この運動により、便がスムーズに大腸を進んで排出されるのです*7。

病気のリスクを減らす

朝ごはんを食べることは、生活習慣病のリスクが減ります。

逆に朝食を抜くと、体重が増加し、肥満や脂質異常症、糖尿病などの発症リスクが高まります。さらに、空腹が引き起こすストレスにより、血圧が上昇することも報告されています*8。

こういったリスクを避け、健康を維持するためにも、朝ごはんをしっかり食べることは欠かせません。

病気のリスクが上がるのは怖いですよね。

朝食の野菜摂取に▼野菜をMOTTOの「食べる」スープがおすすめ!

\ カップのままレンジで1分 /

保存料、うま味調味料、合成着色料不使用で安心安全!

若い世代は朝ごはんを抜くことが多い

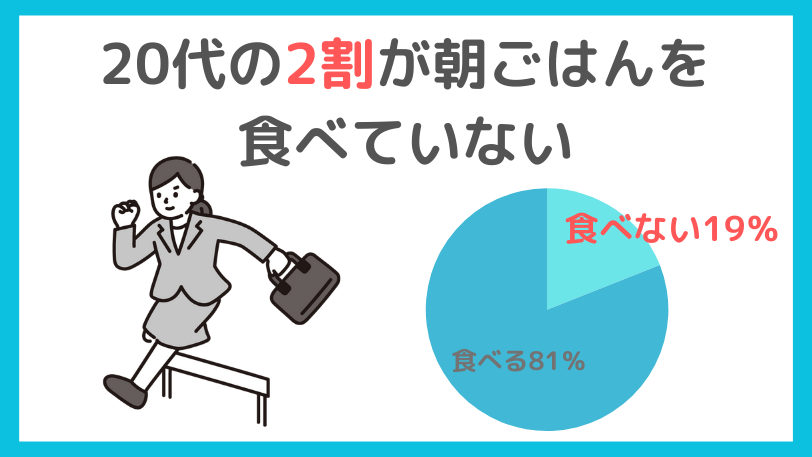

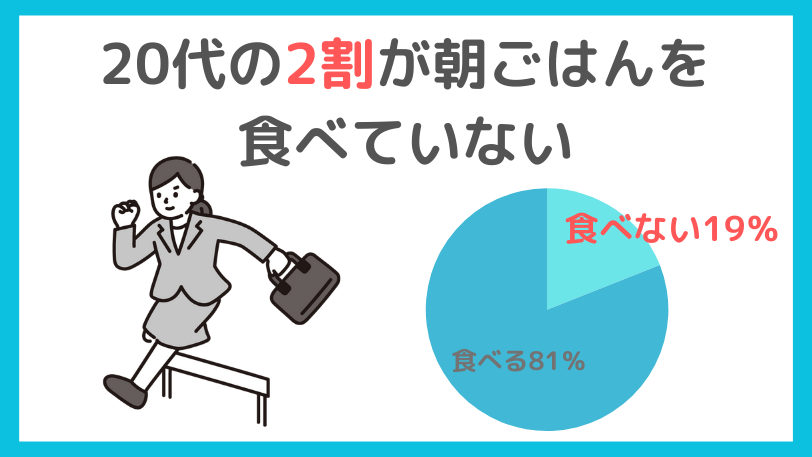

では、今の日本人の朝ごはんの摂取状況はどうなっているのでしょうか?

令和5年の国民健康・栄養調査によると、特に20~40代で朝ごはんを食べていない人が多いことが報告されています。

| 年代 | 朝ごはんを食べない人(%) |

| ~10代 | 3~8% |

| 20代 | 19% |

| 30代 | 12% |

| 40代 | 10% |

| 50代 | 5% |

| 60代 | 2% |

この表から、特に20代の2割近くの人が朝食を抜いていることが分かります。

20~40代は働き盛りのため、忙しいことが多いかもしれません。しかしだからこそ、朝ごはんをしっかり摂り、1日のパフォーマンスを上げることをおすすめします。

将来の生活習慣病のリスクを減らすためにも、朝ごはんを食べる習慣を身につけていきましょう。

まずは何でもいいから食べることから始める

朝ごはんを食べた方が良いことは分かったけど、「実際に何食べればいいの?」と疑問に思う人もいると思います。

まずは、なんでもいいので、

- 朝自分が食べたいもの

- これだったら食べれる・続けられる

こういったものから始め、食べる習慣から作っていきましょう。

食欲がわかない方は、起きてすぐじゃなくても、9時までに食べられればOKです*9。自分のタイミングで、無理なく朝ごはんを摂りましょう。

まずはできることから!

朝食におすすめの食べ物

栄養学的な観点から、朝におすすめの食べ物の具体例を紹介します。

まずは、エネルギー不足になっている朝の体に必要な「炭水化物」を朝ごはんに取り入れることをおすすめします。

炭水化物には麺も含まれますが、朝ごはんとして麺はおすすめしません。そのため、ご飯かパンどちらか食べやすい方を取り入れましょう。

朝は炭水化物を摂って脳に栄養を送りましょう。

炭水化物の他にもプラスできそうなら、たんぱく質源を一緒に摂りましょう。

朝ごはんにたんぱく質を撮ることは、筋肉が増えやすくなったり*10、食事誘発性熱産生による体温上昇により痩せやすい体を作ることに繋がります*5。

具体例を▼以下に紹介します。

| 炭水化物 | プラスしやすいたんぱく質源 |

| ご飯 | 納豆・卵(卵かけご飯)・しらす・サケフレーク・肉みそ |

| パン | チーズ・目玉焼き・ベーコン・ウインナー・牛乳 |

できるだけ調理せずにプラスできるものを選ぶと、負担も少なく簡単に取り入れやすいです。

パンはチーズやベーコンを一緒にのせてトーストするだけでも、おいしく手軽にたんぱく質源を取り入れることができます。それでもめんどくさい人は、飲み物を牛乳にしてもOKです。

さらに出来そうなら野菜や果物をプラスしていきましょう。サラダや味噌汁・スープなどが理想ですが、最初は簡単なものからで大丈夫です!

例えば、▼以下のような小さいスタートからでも大丈夫です。

- 納豆にねぎやオクラを入れる

- ミニトマト1個だけ食べる

- バナナをプラスする

まずは「野菜を少しだけでも良いから取り入れる」ことだけを意識し、できることから始めていきましょう!

朝食の野菜摂取に▼野菜をMOTTOの「食べる」スープがおすすめ!

\ カップのままレンジで1分 /

保存料、うま味調味料、合成着色料不使用で安心安全!

慣れたらバランスのいい朝ごはんに近づけていこう

朝ごはんを食べる習慣が身に付いたら、少しずつバランスの良い朝ごはんになるようレベルアップしていきましょう。

バランスの良い食事とは?

バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜がそろった食事のことです。

それぞれの具体的な食べ物は▼以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ごはん・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉類・魚類・卵類・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

詳しくはこちら【バランスの良い食事とは】

最初から完璧を目指すのは難しいので、無理なく続けられるように、徐々にプラスしていきましょう。

▼以下のような工夫で取り入れやすくなります。

- 前日の夕食の残り物や作り置きおかずなどを利用する

- ゆで卵などを前日の夜に作っておく

- 電子レンジやトースターなどで調理できるおかずにする

- 冷凍野菜を活用する

朝は時間がなくバタバタすることが多いので、できるだけ手間がかからないよう工夫することが重要です。

用意の負担がかからないメニューほど続けやすくなります。

理想的な朝ごはんの例

最終的に目指したい「理想的な朝ごはん」の例を紹介します。

実際に私が栄養価計算をして献立を立てました。病院の献立を長年立てていたので、ぜひ参考にしてください。

和食の朝ごはん献立例

▼和食の朝ごはんの献立例

- 卵かけご飯

- 納豆

- 小松菜と油揚げの煮びたし

- 豆腐と野菜の味噌汁

- いちご

- 牛乳

▼この献立の栄養価

- エネルギー:559kcal

- たんぱく質:27.3g(20%)

- 脂質:17.2g(28%)

- 炭水化物:82.1g(59%)

- 塩分:2.1g

主菜は調理の要らないメニューにしました。副菜の小松菜の煮びたしは、前日の残りを代用したり、サラダなどに変更すると調理が必要なくなります。

詳しい分量などが知りたい方は、以下のPDFをご確認ください。

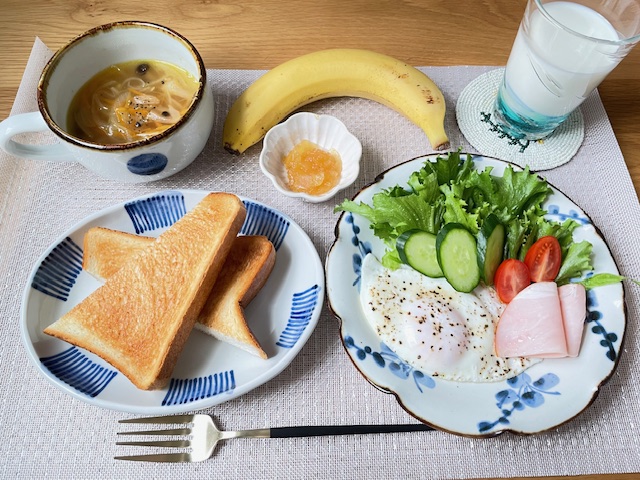

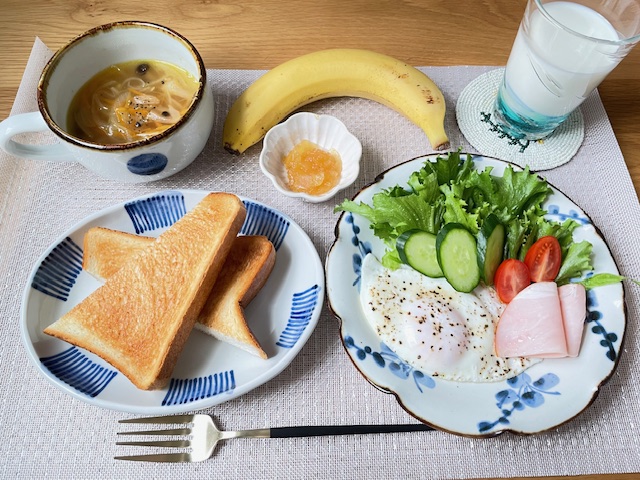

洋食の朝ごはん献立例

▼洋食の朝ごはんの献立例

- 食パン(りんごジャム)

- 目玉焼き

- ハム

- サラダ(付け添え)

- コンソメスープ

- バナナ

- 牛乳

▼この献立の栄養価

- エネルギー:520kcal

- たんぱく質:22.3g(17%)

- 脂質:17.0g(29%)

- 炭水化物:75.9g(58%)

- 塩分:2.7g

洋食メニューは脂質と塩分が高くなりやすいので注意が必要です。

今回の献立では、食パン自体に塩分が含まれているのと、ハムにも塩分が含まれているので塩分が高くなりました。つけ添えのサラダはドレッシングをかけず、目玉焼きやハムと一緒に食べるようにすることで塩分を減らす工夫をしました。

詳しい分量などが知りたい方は、以下のPDFをご確認ください。

できる限りバランスの良い食事を目指していきましょう♪

栄養価の後ろの()はPFCバランスの%です。PFCバランスとは

まとめ:朝ごはんは抜かずにしっかり食べることが大事

この記事では、瘦せたいなら朝ごはんを抜くことが良くない理由を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 朝ごはんを抜くと太りやすくなる

- 朝ごはんを食べることにはメリットが多い

- まずは朝ごはんを食べる習慣を身につける

- 少しづつバランスの良い食事に近づけていく

ダイエット中だからといって朝ごはんを抜くのは、逆効果です。痩せたいと考えているなら、朝ごはんはしっかりと食べましょう。

朝ごはんは、将来的に生活習慣病のリスクを減らすことにもつながります。

まずは自分にできることから始め、無理なく続けられるペースで取り組んでいきましょう。

朝食の野菜摂取に▼野菜をMOTTOの「食べる」スープがおすすめ!

\ カップのままレンジで1分 /

保存料、うま味調味料、合成着色料不使用で安心安全!

朝ごはん、本当に大事です!

参考文献(2025年4月13日参照)

- *1:良質なたんぱく質とは?(2)~食事ごとのたんぱく質摂取と筋肉量~ 【フレイル予防】|国立長寿医療研究センター

- *2・3:朝食欠食と生活習慣病|文部科学省

- *4:朝食が大事なワケ|農林水産省

- *5:食事時刻の変化が若年女子の食事誘発性熱産生に 及ぼす影響

- *6:ヘルシーダイアリー2024|公益財団法人 日本栄養士会

- *7:生活リズムの確立と朝食(食事)|文部科学省

- *8:朝食の欠食と脳卒中との関連について|多目的コホート研究|がん対策研究所 予防関連プロジェクト

- *9:朝食は9時までに!|農林水産省

- *10:朝食でタンパク質をしっかり取るのが筋肉量増加に効果的 早大研究で判明|科学技術復興機構

- *11:日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省