- 主食って何?

- なぜ主食は必要なの?

- どの主食を、どれくらい摂ればいいの?

そんな疑問を抱えていませんか?

日々の食事バランスを考えるうえで、欠かせないのが「主食」です。栄養バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜がそろっていることを指します。

とはいえ、「主食って具体的に何?」「ご飯とパン、どっちがいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、主食の役割・種類・適量について、管理栄養士の視点からわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

健康を意識している方、食生活を見直したい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

主食とは、大事なエネルギー源になるもの

主食とは、具体的には以下のような食品を指します。

- ご飯

- パン

- 麺類

このほかにも、とうもろこしやシリアル、いも類(じゃがいも・さつまいもなど)も主食として使われることがありますが、日本の食文化では、特に「ご飯・パン・麺」の3つが主な主食とされています。

これらの食品には、炭水化物(糖質)が多く含まれています。炭水化物は体の中でブドウ糖に分解され、脳や筋肉のエネルギー源として使われるため、私たちが活動するうえで欠かせない栄養素です。

主食を十分にとらないと、体内のエネルギーが不足し、▼次のような不調が起こることがあります。

- 疲れやすくなる

- 集中力が続かない

- めまいやふらつきが起きる

- 代謝が落ちて太りやすくなる場合もある(特に無理な糖質制限時)

つまり、主食はただ「お腹を満たすもの」ではなく、体調管理やパフォーマンスの維持に深く関わっている重要なものなのです。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま1食のエネルギーの半分は主食からとります。

主食の種類別の栄養価

主食は、私たちの体にエネルギーを供給する役割がありますが、何を選ぶかにより栄養価は大きく異なります。バランスの良い食事をするためにも、主食ごとの特徴を理解しておきましょう。

以下に、代表的な主食ごとの栄養価の違いをまとめます。

| 100g当たり | ご飯 | 食パン | うどん 茹 |

| エネルギー(kcal) | 156 | 248 | 95 |

| たんぱく質(g) | 2.0 | 7.4 | 2.3 |

| 脂質(g) | 0.2 | 3.7 | 0.3 |

| 炭水化物(g) | 34.6 | 44.2 | 19.5 |

| 塩分(g) | 0 | 1.2 | 0.3 |

| 食物繊維(g)※ | 1.5(0.3) | 4.2(2.2) | 1.3(-) |

| カルシウム(mg) | 3 | 22 | 6 |

| 鉄(mg) | 0.1 | 0.5 | 0.2 |

| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.07 | 0.02 |

| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.05 | 0.01 |

※()内はプロスキー変法の食物繊維

食物繊維について

食物繊維の表示が2つあるのは、測定方法の違いがあるからです。

2020年の食品成分表の改訂により、食物繊維の測定方法が「プロスキー変法」から「AOAC 2011.25法」へと変更されました。現在は両方の測定法が混在している状況です。AOAC 2011.25法はプロスキー変法に比べて数値が高く出るため、異なる測定法同士で比較すると正確な判断ができません。

比較する際は、必ず同じ測定方法同士で行ってください。

ご飯の栄養

ご飯は、たんぱく質や脂質が少なく、ほとんどが炭水化物で構成されています。そのため、消化が良く、効率的なエネルギー源として優れています。他の主食と比べて塩分を含まない点も、健康面で大きなメリットです。

ご飯の栄養は詳しくはこちら

パンの栄養

パンは、ご飯に比べてたんぱく質や脂質が多く、塩分も含まれているため、脂質・塩分の摂取量が増えやすい主食です。また、パンに合うおかずも脂質を含むものが多いため、カロリーの過剰摂取に繋がりやすいです。

パンの栄養は詳しくはこちら

麺の栄養

麺類は、種類によって栄養価に差があります。今回の比較対象であるうどんは、ご飯の次に消化がよく、塩分も比較的控えめですが、麺そのものに塩分が含まれているほか、汁やつゆからさらに塩分を摂ることになるため、全体としては塩分過多になりやすい主食といえます。

麺の栄養は詳しくはこちら

なぜ「ご飯」がおすすめなのか

主食の中では、「ご飯」がもっともおすすめです。その理由は、ご飯がシンプルで、栄養バランスを整えやすい食品だからです。

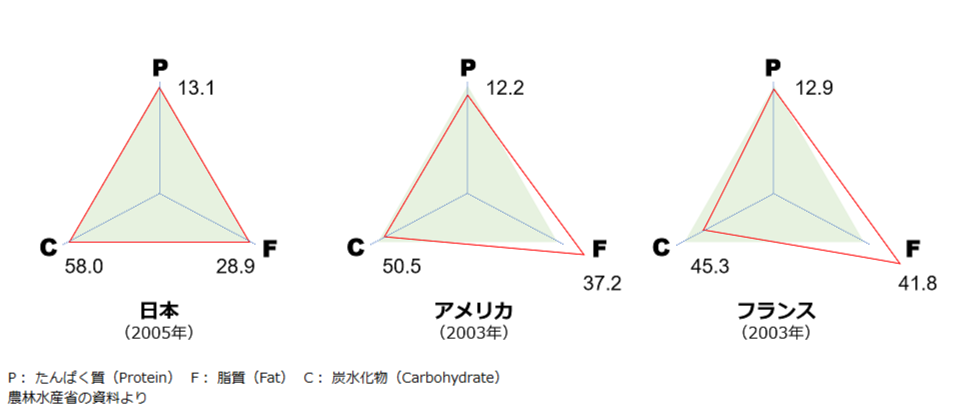

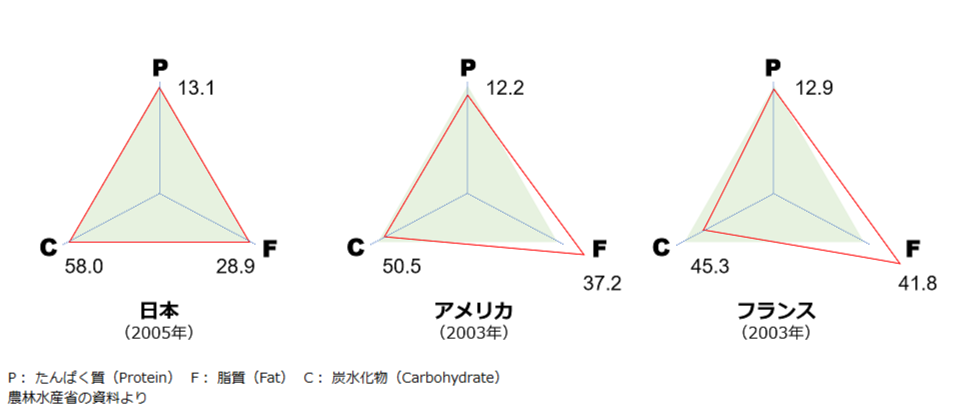

▼以下の画像は、各国の食事における栄養バランスを三角形で示したものです。

日本の食事バランスは、最も整った三角形を描いており、バランスが良いことが一目で分かります。これは主食がご飯だからです。

この三角形は「エネルギー産生栄養素バランス(PFCバランス)」と呼ばれ、摂取エネルギーに占めるたんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)の割合を表す指標です。

PFCバランスは年齢や活動量によって多少異なりますが、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、成人の目標値が次のように設定されています。

- たんぱく質(P):13~20%

- 脂質(F):20~30%

- 炭水化物(C):50~65%

このバランスを意識することで、栄養の偏りを防ぎ、生活習慣病の予防や健康の維持に役立てることができます。

パンやパスタを主食にすると、アメリカやフランスの例のように脂質の割合が高くなり、栄養バランスが偏りがちです。

近年、日本でも食の欧米化が進み、ご飯以外の主食を選ぶ機会が増えています。その結果、PFCバランスが崩れやすくなっているのが現状です。

もっと詳しく【PFCバランスとは】

主食は適量を守ろう

主食は、私たちの体にとって重要なエネルギー源ですが、適量を守ることも同じくらい大切です。

主食は効率よくエネルギーを補給できる反面、摂りすぎると余ったエネルギーが脂肪として蓄積され、体重増加の原因になることがあります。

以下は、農林水産省の食事バランスガイドをもとにした、成人男女の主食の一食分の目安量です。

| 主食の種類 | 成人男性 | 成人女性 |

| ご飯(白米) | 200~270g (茶碗1.3~1.8杯) | 160~230g (茶碗1~1.5杯) |

| 食パン(6枚切) | 2~2.5枚 | 1.5~2枚 |

| 麺類(うどん・そば等) | 約1~1.3玉 (茹250~330g) | 約0.8~1.2玉 (茹200~300g) |

年齢や活動量に応じて必要量は異なりますが、上記の分量が一般的な目安となります。

主食の目安量には幅があるので、「自分にとっての適量が分からない」という方もいるかもしれません。

以下は、私が病院食の献立作成をしていた際に提供していたご飯の量の目安です。1日の総摂取カロリーごとに参考にしてください。

| 1日のエネルギー量 | ご飯の1食分(目安) |

| 1600kcal | 170g |

| 1800kcal | 200g |

| 2000kcal | 220g |

| 2200kcal | 240g |

| 2400kcal | 260g |

主食は1食のエネルギーの約半分を占めるのが理想とされています*2。

たとえば、1食あたり600kcalを目安とする場合、そのうち約300kcalを主食から摂ることになります。この300kcalに相当するご飯の量は、約200gです。

この目安量、恐らく思っているよりも量が多いと思います。しかしこれが適量です。

量を調整しながら、自分に合ったエネルギー摂取を心がけましょう。

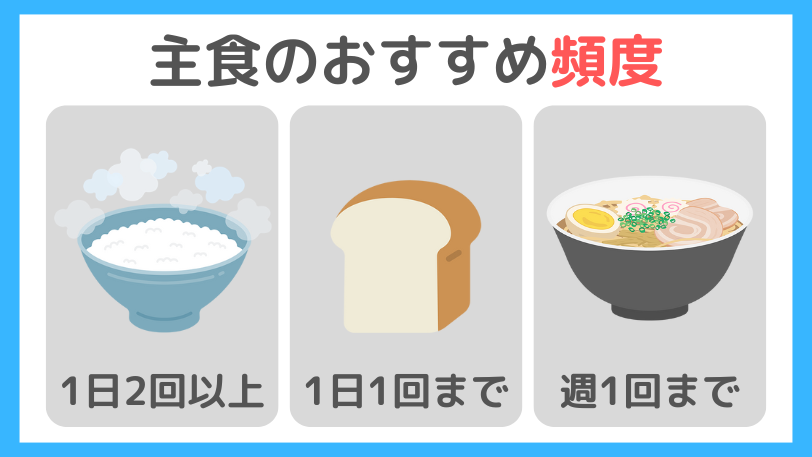

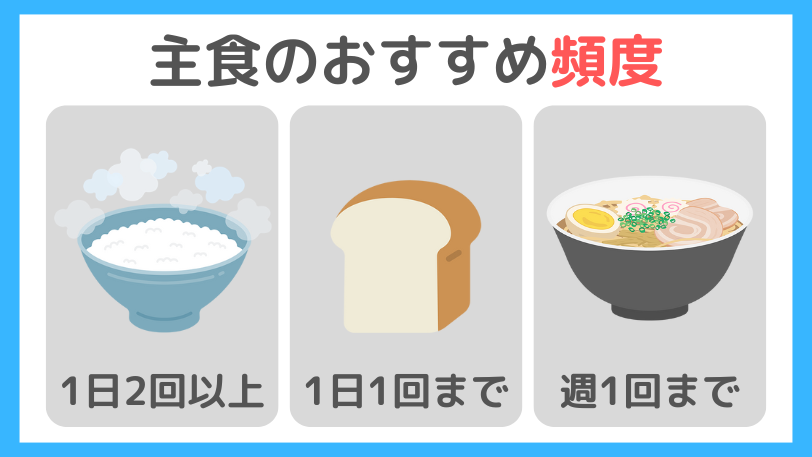

主食の種類別のおすすめ摂取頻度

食事は1日3回ありますが、主食の選び方ひとつで、栄養バランスに大きな差が生まれます。

たとえば、「麺が好きだから」と毎日麺類を食べたり、「パンが好きだから」と1日に何度もパンを食べたりすると、脂質やたんぱく質などのバランスが崩れ、偏った食事になりがちです。

そのため、主食はそれぞれの特徴をふまえて、以下のような摂取頻度を意識することが、健康的な食生活につながります。

| 主食の種類 | 推奨される頻度 |

| ご飯 | 毎日2食以上(毎食でもOK) |

| パン | 1日1回まで |

| 麺類 | 週1回程度がおすすめ |

特にご飯は栄養バランスを整えやすく、毎食取り入れても問題ありません。むしろ、ご飯の回数が多いほど、食事全体のPFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物の比率)が整いやすくなるため、管理栄養士としては「1日に2食以上はご飯を選びましょう」とお伝えすることが多いです。

反対に、パンや麺類は脂質が多くなりがちで、栄養バランスが偏りやすい傾向があります。そのため、頻度を控えめにして、できるだけご飯中心の食生活を心がけることが大切です。

実際に私が担当していた病院食の献立でも、主食は上記の頻度を守っていました。

ダイエット中でも主食は摂った方が良い

ダイエットのために糖質制限を行い、主食をまったく食べない人がいますが、これはおすすめできません。

その理由は、糖質からのエネルギーしか使えない下記の細胞や組織が体内に存在するからです。

- 脳

- 神経組織

- 赤血球

- 腎尿細管

- 精巣

- 酸素不足の骨格筋 など

これらの組織では、糖質(ブドウ糖)を唯一のエネルギー源として利用しています。

糖質100gはご飯でいうと、約290gほどです。

また、炭水化物を完全に抜いても、たんぱく質や脂質から同じ量のエネルギーを摂れば、体重が減るとは限らないことも分かっています*1。つまり、糖質を抜く=痩せるとは限らないのです。

健康的に、そして確実に痩せるには、主食も含めた栄養バランスのとれた食事をしながら、摂取カロリーを適切に減らすことが大切です。

無理な糖質制限ではなく、「食べながら痩せる」ダイエットを心がけましょう。

おすすめの健康的な主食

主食が健康維持やエネルギー補給に欠かせないことはお伝えしましたが、同じ主食でも、選び方によって栄養価に大きな違いがあります。

管理栄養士としておすすめする、より健康的な主食の例を以下にご紹介します。

ご飯のおすすめバリエーション

- 玄米

- 発芽玄米

- 麦ごはん(押し麦、もち麦など)

- 胚芽米

- 雑穀米

- 赤米・黒米 など

雑穀は☝これが一番飽きなくて好きです。

パンのおすすめバリエーション

- 全粒粉パン

- ライ麦パン(100%に近いものが理想)

麺のおすすめバリエーション

- 全粒粉パスタ

- 十割そば

- 玄米麺

- 雑穀入りうどん・そば

これらの主食は、白米や精製された小麦粉に比べて、食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれており、以下のようなメリットがあります。

- 血糖値の急上昇を抑える(低GI食品)

- 腸内環境の改善に役立つ

- 満腹感が持続しやすい

- 代謝のサポートになる栄養素が摂れる

特別な調理や難しい工夫をしなくても、普段の主食をこれらに置き換えるだけで、手軽に健康的な食生活を実践することができます。

ぜひ日々の食事に取り入れてみてください。

まとめ:主食を上手に選んで、健康的な食生活を

この記事では、主食の役割・種類・適量について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 主食は、体にとって欠かせない重要なエネルギー源

- 主食の中でも、ご飯がもっともおすすめ

- 自分の体格や活動量に応じて、適量を守ることが大切

- 摂取頻度の目安は、ご飯は1日2食以上、パンは1日1回、麺は週1回までが理想的

- ダイエット中でも、主食はしっかり摂るべき

- 健康的な食生活のために、栄養価の高い主食(玄米、全粒粉など)を選ぼう

最近では、「主食を抜けば痩せる」といったダイエット情報もよく見かけますが、そういった情報をそのまま信じて主食を避けてしまうのは、体にとってあまり良いことではありません。

それが、健康的に、そして無理なく続けられる食生活への第一歩になります。

今回の内容を参考にしてぜひ日々の健康につなげてください。

参考文献(2025/5/7参照)

- *1:日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省

- *2:ヘルシーダイアリー2024|公益財団法人 日本栄養士会

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48d1e47e.82a91792.48d1e47f.e6265191/?me_id=1261122&item_id=10606709&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F878%2F4902571160878.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48d1ea1d.bcf04b2b.48d1ea1e.a0873be5/?me_id=1355391&item_id=10000136&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkekkozuke%2Fcabinet%2F08340491%2Fzenryufun_cover.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48d1ecde.231d5899.48d1ecdf.39692e14/?me_id=1296245&item_id=10000052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsouthernbridge%2Fcabinet%2Fvetta%2Fimgrc0102790589.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)