- 麺は体に悪い?

- 麺にはどんな栄養があるの?

- 健康的に麺を楽しむ方法を知りたい

そんな疑問をお持ちではありませんか?

麺類は種類が豊富で食べやすく、好きな人も多い主食のひとつです。しかし、食べ方や頻度を誤ると、栄養バランスが偏りやすく、健康に悪影響を及ぼすこともあります。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、麺の栄養価、メリット・デメリット、そして健康的に楽しむためのポイントをわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

麺が好きだけど食生活も見直したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

麺類の基本的な栄養成分とは?

麺類は、体にエネルギーを供給する主食のひとつです。うどんやそば、ラーメン、パスタなど、麺にはさまざまな種類があり、調理法や味付けも多岐にわたります。

ここでは代表的な麺類ごとの栄養価についてご紹介します。

麺類は「生」「干し」「茹で」など加工状態によって栄養価が異なります。ここでは茹でた状態・味付けなしの麺を基準に比較しています。各数値は一般的な1食分の量で算出していますが、商品や店舗によって分量が異なることがありますので、あくまで目安としてご参考ください。

| 1食分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維(※) | 塩分 |

| うどん200g | 190kcal | 4.6g | 0.6g | 39g | 2.6g(-) | 0.6g |

| そうめん270g | 308kcal | 8.9g | 0.8g | 62.9g | -(2.4g) | 0.5g |

| 中華めん230g | 306kcal | 11.0g | 1.2g | 58.0g | 6.4g(-) | 0.5g |

| スパゲッティ240g | 360kcal | 12.7g | 1.7g | 68.4g | 7.2g(4.1g) | 2.9g |

| そば200g | 260kcal | 7.8g | 1.8g | 49.0g | 5.8g(4.0g) | 0g |

| 即席中華めん 油揚250g | 473kcal | 8.8g | 17.8g | 65.3g | 6.5g(-) | 1.0g |

| 即席中華めん 非油揚250g | 348kcal | 8.3g | 1.5g | 71.8g | 6.8g(-) | 1.5g |

※()内はプロスキー変法の食物繊維

食物繊維について

食物繊維の表示が2つあるのは、測定方法の違いがあるからです。

2020年の食品成分表の改訂により、食物繊維の測定方法が「プロスキー変法」から「AOAC 2011.25法」へと変更されました。現在は両方の測定法が混在している状況です。AOAC 2011.25法はプロスキー変法に比べて数値が高く出るため、異なる測定法同士で比較すると正確な判断ができません。

比較する際は、必ず同じ測定方法同士で行ってください。

多くの麺類は小麦を主な原料としており、炭水化物を豊富に含むため、体に必要なエネルギー源となります。

種類によっては、たんぱく質を多く含むものもあります。塩分が含まれているものも多いため、注意が必要です。

うどん

うどんは、麺類の中でも特に消化が良いのが特徴です。エネルギー、たんぱく質、脂質のいずれも控えめで、食物繊維も少なめ。体調がすぐれないときや胃にやさしい食事をしたいときに適した麺です。

そうめん

そうめんは、乾麺1束50gを基準とすることが多く、ここでは2束(100g)を茹でた場合の栄養価で比較しています。脂質と食物繊維が少なく、うどんに次いで消化がよい麺です。

中華めん

中華めんは、意外にもたんぱく質や食物繊維が含まれている麺です。ラーメンや焼きそばなどさまざまな料理に使われます。

スパゲッティ

スパゲッティは乾麺100gを基準にしています。他の麺類に比べて、カロリー・たんぱく質・食物繊維が多く含まれており、腹持ちが良いのが特徴です。

そば

そばは、穀物である「そばの実」を粉砕してそば粉にし、製麺されたものです。麺類の中では炭水化物が比較的少なめで、食物繊維が含まれています。麺自体には塩分がなく、血圧を下げる効果のあるルチンが含まれており*1、健康志向の方に適した麺と言えます。

即席中華めん 油揚

油で揚げているため、カロリーや脂質が他の麺類に比べて圧倒的に高いのが特徴です。スープに含まれる脂質も加わるため、脂質の摂りすぎに繋がりやすい点は注意が必要です。非常食や時間がないときには便利ですが、日常的な頻繁な摂取は控えたい麺類です。

即席中華めん(非油揚げ・250g)

油揚げタイプに比べて脂質はかなり少なく、カロリーも控えめです。一方で、炭水化物量は最も多く、塩分も高めです。即席麺の中では比較的良い部類ですが、塩分の摂取量に気をつけながら、頻繁な利用は避けたい麺です。

干し麺は、「生」や「ゆで」に比べて塩分が多く含まれていることがあります。しっかり茹でて湯切りし、水ですすぐことで余分な塩分を減らすことができます。

麺のメリット

多くの人に好まれる麺には、以下のようなメリットがあります。

- エネルギー源になる

- 食べやすい

- 種類が豊富

エネルギー源になる

麺のメリットの一つは、エネルギー源であるという点です。

私たちは、動いているときだけでなく、じっとしている間や眠っているときにもエネルギーを使っています。呼吸や体温の維持、内臓の働きといった「基礎代謝」も、すべてエネルギーを必要とします。

麺に多く含まれている炭水化物は、体内で素早くエネルギーに変わるため、主食として役立ちます。

食べやすい

麺のメリットの一つは、食べやすさです。温かいものから冷たいものまで、気温や気分に合わせてさまざまな食べ方ができます。

特にうどんは消化が良く、体調がすぐれないときでも無理なく食べられるので、体にやさしい食事としてもおすすめです。

種類が豊富

麺のメリットの一つは、種類の豊富さです。うどん、そば、中華麺、パスタなど、多彩な麺があり、それぞれに合った調理法や味付けがあります。バリエーションが多いため、飽きずに楽しめるのも麺ならではの魅力です。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま私も麺類は大好きです!

麺のデメリット

おいしく、みんなが大好きな麺ですが、以下のようなデメリットもあります。

- 栄養バランスが偏りやすい

- 血糖値が上がりやすい

- 塩分摂取が多くなる

栄養バランスが偏りやすい

麺のデメリットは、栄養バランスが偏りやすいことです。

麺料理は炭水化物に偏りやすく、野菜やたんぱく質が不足しやすくなります。栄養バランスを整えるためには、肉や野菜をうまく組み合わせる必要がありますが、他の主食に比べてバランスが摂りにくく工夫が必要な主食です。

献立作成の際も、麺類は栄養バランスがとりにくく苦戦することが多いです。

血糖値が上がりやすい

麺のデメリットのひとつに、血糖値が上がりやすいことがあります。麺だけで済ませてしまうことも多く、炭水化物に偏りやすいからです。

特に汁系の麺の場合は、のどごしの良さからよく噛まずに食べてしまうことも多いと思います。こうした食べ方は血糖値の急上昇につながりやすくなります。

塩分摂取が多くなる

麺のデメリットのひとつに、塩分の摂取量が多くなりやすいことがあります。麺自体に塩分が含まれているのに加え、スープやタレなどの味付けにも多くの塩分が使われているからです。

特にスープをすべて飲むと、1杯で1日の塩分摂取量を超えてしまうので注意が必要です。

スープを残しても、麺がスープを吸うのである程度の塩分は必然的に摂取してしまいます。血圧が気になる方などは麺の頻度を控えることをおすすめします。

麺と他の主食の比較

主食には、麺のほかにもご飯やパンなどがあります。ここでは、麺と他の主食の栄養価を比較しました。

▼ご飯・パン・麺の栄養価は以下の通りです。

| 100g当たり | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |

| ご飯(めし) | 156kcal | 2.0g | 0.2g | 34.6g | 0g |

| 食パン | 248kcal | 7.4g | 3.7g | 44.2g | 1.2g |

| パスタ(ゆで) | 150kcal | 5.3g | 0.7g | 28.5g | 1.2g |

| うどん(ゆで) | 95kcal | 2.3g | 0.3g | 19.5g | 0.3g |

| 中華麺(ゆで) | 133kcal | 4.8g | 0.5g | 25.2g | 0.2g |

| そば(ゆで) | 130kcal | 3.9g | 0.9g | 24.5g | 0g |

100gあたりで比較すると、麺は他の主食よりもエネルギーが低いですが、麺の1食分は200g以上になることも多いため、1食あたりのエネルギー摂取量は多くなりやすい傾向があります。

また、麺には塩分も含まれています。表で比較すると、パンより塩分が少ないように見えますが、麺に使われるスープやタレなどの塩分を加えると、実際には一番塩分を多く摂取してしまう主食となりやすいです。

麺は楽しみの一環として週に1回程度にすることが理想的です。

病院の献立作成をしていたときも麺の頻度は週1回でした。

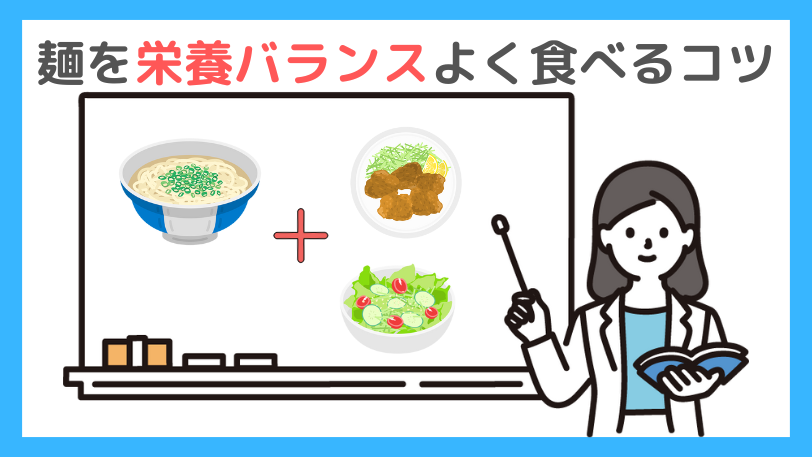

麺を栄養バランスよく食べるコツ

麺類は、栄養バランスが偏りやすく、塩分過剰になりやすいことが分かりました。少しでも健康に気を付けて食べるには、以下のポイントを取り入れてみましょう。

- トッピングを工夫する

- 具材をしっかり入れる

- 料理を追加する

- 野菜から食べる

- 汁は飲まない

- よく噛むことを心がける

トッピングを工夫する

ラーメンやうどんなどの麺料理を選ぶ際は、野菜がたっぷりのったメニューを選びましょう。

たとえば、「五目ラーメン」や「サラダうどん」のように野菜が豊富なものがおすすめです。トッピングとしてもやしやネギを多めに追加するのも効果的です。

家で食べる際などは、キャベツ・人参・きくらげ・もやしなどできるだけ野菜をたくさん入れて作るようにしましょう。野菜のうまみも出るので、さらにおいしくなります。

具材をしっかり入れる

焼きそばやパスタなどの麺料理を作る際は、野菜や肉、海鮮などの具材をしっかり入れるようにしましょう。

たとえば、焼きそばにはキャベツやにんじん、豚肉などをたっぷり。パスタでも、たまねぎ・ピーマン・にんじん・きのこ類など、さまざまな野菜を加えることで、栄養バランスが整いやすいです。

料理を追加する

麺に野菜を加えるのが難しい場合は、副菜で栄養を補いましょう。肉や野菜を使った料理を一品添えるだけでも、栄養バランスが整いやすくなります。

たとえば、うどんには「野菜のかき揚げ」や「鶏天」、ラーメンには「餃子」や「サラダ」を組み合わせると良いでしょう。ただし、揚げ物は脂質が多いため、できるだけ控えるか、量を少なめにすることをおすすめします。また、追加の料理にはソースやたれをかけないようにすると、塩分やカロリーの過剰摂取を防ぐことができます。

ちなみに、唐揚げに添えられたキャベツも、しっかり食べるようにしましょう。

野菜から食べる

食べる順番にも工夫を。麺よりも先に野菜を食べることで、血糖値の急上昇を抑え、満腹感を得やすくなります。

食べ過ぎを防ぐことができるため、特に替え玉をしがちな場合には有効です。外食時でも、まず野菜から食べる習慣を意識しましょう。

汁は飲まない

うどん・そば・ラーメンを食べる際、スープを全部飲んでしまう人もたくさんいると思いますが、スープは一口までにしましょう。スープは塩分が多く、栄養面で期待できる効果はほぼありません。

健康を害してしまうことが多いので、できるだけ飲まない、飲んでも残すように心がけましょう。

よく噛むことを心がける

麺を食べるときは、よく噛むことを心がけてください。とくにすすって食べる麺の場合、のどごしが良いため、あまり噛まずにほぼ丸のみ状態になってしまうことも多いです。

噛まずに飲み込んでしまうと、満腹感が得られにくい、血糖値も上がりやすいなどの良くない影響があります。

麺をおいしく食べるためにもよく噛み味わって食べましょう。

まとめ:健康的に麺を楽しむ工夫をしよう

この記事では、麺の栄養価、メリット・デメリット、そして健康的に楽しむためのポイントを解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 麺は種類によって脂質や塩分などの栄養価が異なる

- エネルギー源になるが、栄養バランスが偏りやすい

- 塩分摂取が多くなりやすい

- 頻度は1週間に1回までが望ましい

- 麺を食べる際は料理内容や食べ方に工夫する

麺類は、栄養バランスが偏りやすく、塩分が多いため、毎日の主食としてはおすすめできません。

たまにの楽しみとして、頻度を抑えて楽しみましょう。

麺でも栄養バランスがよくなる工夫はできるので、今回ご紹介したポイントを参考にしてください。

麺は週1回の楽しみにしましょう♪

参考文献(2025年5月2日参照)