- パンって栄養あるの?

- 毎日食べても大丈夫?

- 健康的に食べるにはどうしたらいい?

こんな悩みを抱えていませんか?

パンは老若男女に愛される主食で、毎日食べているという方も多いかもしれません。しかし、食べ方を間違えると、太ったり健康に悪影響を与えることも。

そこでこの記事では、管理栄養士の私が、パンの栄養価やメリット・デメリット、健康的な食べ方について詳しく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

パンが大好きで、健康にも気を使いたい方は、ぜひ最後までご覧ください!

パンに含まれる主な栄養素とは?

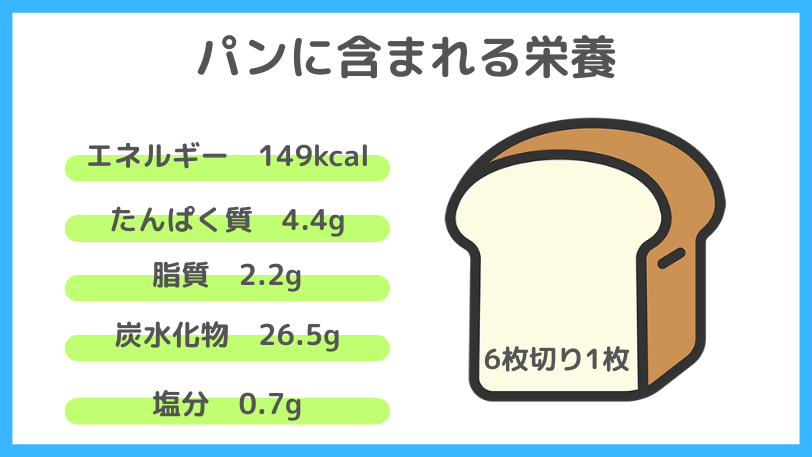

パンにはさまざまな種類がありますが、ここではもっとも一般的な食パンの栄養を解説します。

パンの栄養は以下の通り。栄養価は一部を抜粋しています。

| 栄養素 | 食パン(6枚切り)1枚60g |

| エネルギー | 149kcal |

| たんぱく質 | 4.4g |

| 脂質 | 2.2g |

| 炭水化物 | 26.5g |

| 食物繊維 | 2.5g(※1.3g) |

| カルシウム | 13mg |

| ビタミンB1 | 0.04mg |

| 塩分 | 0.7g |

※プロスキー変法で算出した食物繊維量

パンは、炭水化物を多く含むため、エネルギー源の主食として用いられることも多いです。

小麦粉・酵母・砂糖・塩などから作られていて、お米に比べてたんぱく質や脂質も含まれます。塩分が含まれているのも特徴の1つです。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま一般的に6枚切りの食パンがスタンダードですが、主食にするとエネルギーは少ないです。ご飯一膳(150g)と同程度のカロリーを摂るには、4枚切りの食パン1枚が近い量になります。

パンの種類と種類別栄養価

パンには多くの種類があります。ここでは、以下のパンの種類と栄養価について解説します。

- 食パン

- コッペパン

- バンズ

- フランスパン

- ライ麦パン

- 全粒粉パン

- ぶどうパン

- ロールパン

- クロワッサン

- くるみパン

- イングリッシュマフィン

- ナン

- ベーグル

- 菓子パン

食パン

日本の食卓で最も一般的なパンです。味付けがなく、炭水化物が多いため、主食として向いています。

コッペパン

細長い形状で、給食でもおなじみのパンです。シンプルな味わいで、炭水化物が中心のため、主食として使いやすいです。

バンズ

ハンバーガーに使われる丸いパンです。具材込みでの使用が前提になるのでハンバーガー以外には使いづらいです。

フランスパン

外はカリッと、中はもっちりとしたハード系パン。小麦粉・水・塩・酵母のみで作られるシンプルなパンで、脂質が少なく、血糖値の上昇を抑えるGI値も低め。主食向きのパンです。塩分は高め。

ライ麦パン

小麦粉の一部をライ麦に置き換えて作られたパン。酸味とずっしりした食感が特徴です。食物繊維やミネラル(鉄・マグネシウムなど)が豊富で、低GI食品としても注目されています。

低GI食品とは、血糖値の上昇がゆるやかな食品のことです。

全粒粉パン

小麦を丸ごと挽いた全粒粉で作られており、精製された小麦粉よりも栄養価が高いのが特徴です。特に食物繊維、ビタミンB群、ミネラルが豊富で、血糖値の上昇を抑える効果もあります(低GI食品)。

ぶどうパン

レーズン入りの甘めのパンです。自然な甘みと食物繊維が摂れますが、糖質が多く、おやつや軽食としての利用がおすすめです。

ロールパン

小ぶりで丸く、ほんのり甘くて柔らかいパン。バターや卵が使われており、脂質がやや高めで、おやつや軽食としての利用がおすすめです。

クロワッサン

サクサクとした層状の生地が特徴のリッチなパン。バターをたっぷり使っているため、脂質とカロリーが非常に高めです。また塩分も多めです。

くるみパン

生地にくるみを混ぜ込んだパン。くるみ由来の不飽和脂肪酸や食物繊維が補えますが、脂質もやや高めです。

イングリッシュマフィン

円形で厚みのあるパン。表面はトーストするとカリッと仕上がります。糖質・脂質は控えめなものが多く、朝食に人気です。全粒粉タイプを選べばさらに栄養価がアップします。

ナン

インド料理でおなじみのもちもち系パン。小麦粉にヨーグルトや牛乳を加えて作られ、ほんのり甘みがあります。

ベーグル

茹でてから焼く製法で、もっちりとした食感が特徴。バターや油を使わないレシピが多く、脂質は少なめです。

菓子パン

砂糖を多く含む生地を使ったパンで、食品成分表上では「菓子類」に分類されます。

主食というより、おやつ・嗜好品として捉えるのが適切です。

種類別のパンの栄養価比較

基本的には主食として分類されるパンですが、種類によっては主食にはふさわしくないものも多くあります。それぞれの特徴を理解し食事に取り入れましょう。

栄養価の比較は以下の通り(栄養価は一部のみ)

| 100g当たり | エネルギー | 脂質 | 食物繊維 | ビタミンB1 | 塩分 |

| 食パン | 248kcal | 3.7g | 4.2g(2.2g) | 0.06 | 1.2g |

| コッペパン | 273kcal | 3.6g | 3.9g (2.0g) | 0.08 | 1.0g |

| バンズ | 274kcal | 4.4g | 4.2g( – ) | 0.11 | 1.2g |

| フランスパン | 289kcal | 1.1g | – (2.7g) | 0.08 | 1.6g |

| ライ麦パン | 252kcal | 2.0g | – (5.6g) | 0.16 | 1.2g |

| 全粒粉パン | 251kcal | 5.4g | – (4.5g) | 0.17 | 1.0g |

| ぶどうパン | 263kcal | 3.3g | – (2.2g) | 0.11 | 1.0g |

| ロールパン | 309kcal | 8.5g | – (2.0g) | 0.10 | 1.2g |

| クロワッサン | 406kcal | 19.3g | – (1.9g) | 0.11 | 1.4g |

| くるみパン | 292kcal | 12.5g | – (2.4g) | 0.11 | 0.8g |

| イングリッシュマフィン | 224kcal | 3.2g | – (1.2g) | 0.15 | 1.2g |

| ナン | 257kcal | 3.1g | – (2.0g) | 0.13 | 1.3g |

| ベーグル | 270kcal | 1.9g | – (2.5g) | 0.19 | 1.2g |

| 菓子パン | 294kcal | 5.8g | – (1.7g) | 0.10 | 0.5g |

※()内はプロスキー変法の食物繊維

食物繊維について

食物繊維の表示が2つあるのは、測定方法の違いがあるからです。

2020年の食品成分表の改訂により、食物繊維の測定方法が「プロスキー変法」から「AOAC 2011.25法」へと変更されました。現在は両方の測定法が混在している状況です。AOAC 2011.25法はプロスキー変法に比べて数値が高く出るため、異なる測定法同士で比較すると正確な判断ができません。

比較する際は、必ず同じ測定方法同士で行ってください。

パンは種類によって、エネルギーや脂質の含有量に大きな差があります。

たとえばクロワッサンはバターをたっぷり使っているため、脂質の量は食パンの約5倍にもなります。おいしさは魅力ですが、毎日食べ続けると脂質の摂りすぎにつながるため注意が必要です。

一般的に、菓子パン・ロールパン・クロワッサンといった加工度が高く油脂を多く含むパンは、カロリーが高くなる傾向があり、栄養が偏りやすくなります。毎日食べ続けるとカロリーオーバーになりやすいので、頻度や量に気をつけましょう。

くるみパンは脂質の含有量が高めですが、くるみに含まれる脂質は良質な不飽和脂肪酸が中心で、適量であれば健康に役立つ側面もあります。

フランスパンやベーグルは脂質が少なめで、脂質を控えたい人にはおすすめのパンです。

ライ麦パンや全粒粉パンは食物繊維やビタミンB群が豊富で、腸内環境を整えたり、代謝を助けたりする効果が期待できます。栄養バランスを意識する方や、健康志向の方に特に人気のあるパンです。

菓子パンを朝ごはんにしている人は多いのではないでしょうか?あまりおすすめできません。

パンのメリット4つ

日々の食卓に欠かせないパンですが、栄養面や便利さなど、さまざまな魅力があります。ここではパンを食べるメリットについて紹介します。

パンを食べるメリットは▼以下の通り。

- エネルギー源になる

- 手軽に食べられる

- 保存性が高い

- 種類が豊富

エネルギー源になる

パンの大きなメリットの一つは、エネルギー源であるという点です。

私たちは、動いているときだけでなく、じっとしている間や眠っているときにもエネルギーを使っています。呼吸や体温の維持、内臓の働きといった「基礎代謝」も、すべてエネルギーを必要とします。

パンに多く含まれている炭水化物は、体内で素早くエネルギーに変わるため、忙しい朝や活動量の多い日には特に役立ちます。

手軽に食べられる

パンの大きな魅力は、何と言っても手軽に食べられることです。特に朝は忙しく、ゆっくりご飯を用意する時間がない方も多いですよね。

ご飯は炊いたり、電子レンジで温めたりと準備に手間がかかりますが、パンならそのままでも食べられるので、時間のない朝でもサッと朝食をとることができます。

保存性が高い

パンは常温で保存できるのも嬉しいポイントです。冷蔵や冷凍の必要がなく、数日間はそのまま置いておけるため、ストックしやすく扱いもラク。忙しい日々の中でも、手軽に取り入れられる食品です。

種類が豊富

さらに、パンは種類が豊富です。メーカーやパン屋さんごとにさまざまな味や食感のパンがあり、選ぶ楽しさも魅力のひとつ。

気分に合わせて違うパンを選べるので、飽きずに続けやすく、毎日の食事にも取り入れやすい食品と言えます。

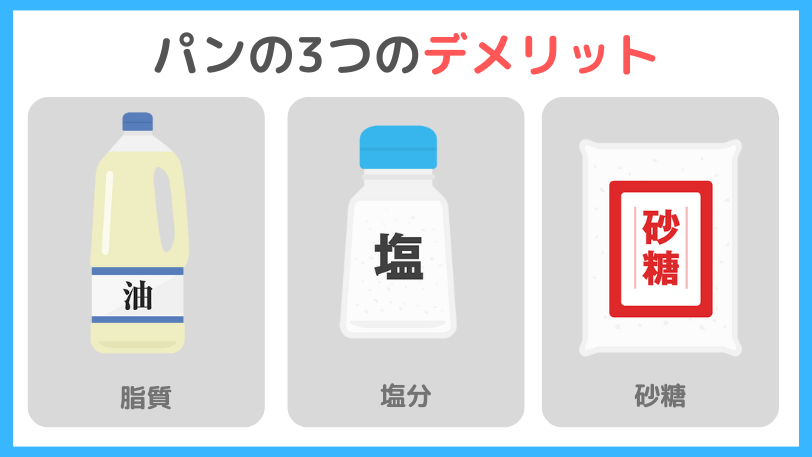

パンのデメリット3つ

反対に、パンには▼以下のようなデメリットもあります。

- 脂質が高くなりやすい

- 塩分が含まれている

- 砂糖が多いものもある

脂質が高くなりやすい

パンは、脂質が多くなりやすいという点がデメリットのひとつです。

特にクロワッサンやデニッシュ系のパンは、サクサクとした食感を出すために油脂が多く使われており、見た目以上にカロリーが高めです。おいしさにつられて食べ過ぎてしまうと、脂質やカロリーの摂りすぎにつながってしまうので注意が必要です。

さらに、パンに合うおかず(ウインナーやスクランブルエッグなど)も、脂質の多い食品が多め。組み合わせによっては、1食あたりの脂質がかなり高くなってしまうこともあるので、全体のバランスを意識することが大切です。

塩分が含まれている

意外と見落とされがちですが、パンには塩分も含まれています。普段あまり意識せずに食べていると、知らないうちに塩分を多く摂ってしまうこともあります。

とくに塩分を気にしている方は、食べる量や種類に気をつけましょう。

砂糖が多いものもある

パンには、砂糖が多く使われているものもたくさんあります。特に菓子パン系は、生地やクリームなどに砂糖が多く含まれています。

これらはおやつ感覚に近い食品で、主食としては不向きです。食べ過ぎには注意して、量や頻度を考えましょう。

パンと他の主食の比較

主食には、パンのほかにもご飯や麺などがあります。ここでは、パンと他の主食の栄養価を比較しました。

▼ご飯・パン・麺の栄養価は以下の通りです。

| 100g当たり | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分 |

| ご飯(めし) | 156kcal | 2.0g | 0.2g | 34.6g | 0g |

| 食パン | 248kcal | 7.4g | 3.7g | 44.2g | 1.2g |

| パスタ(ゆで) | 150kcal | 5.3g | 0.7g | 28.5g | 1.2g |

| うどん(ゆで) | 95kcal | 2.3g | 0.3g | 19.5g | 0.3g |

| 中華麺(ゆで) | 133kcal | 4.8g | 0.5g | 25.2g | 0.2g |

| そば(ゆで) | 130kcal | 3.9g | 0.9g | 24.5g | 0g |

パンは、100gあたりで比較するとカロリーや脂質がもっとも高く、さらに塩分も多めです。

食事全体では、おかずからたんぱく質・脂質・塩分を摂ることが多いため、主食はできるだけ脂質や塩分が少ないものを選ぶことで、よりバランスの取れた食事に近づきます。

とはいえ、パンには手軽さや種類の豊富さといったメリットもあります。パンを主食とするのは「1日1回まで」を目安にして、上手に取り入れることが大切です。

病院の献立作成でも、パンは1日1回が基本でした。

パンを栄養バランスよく食べるコツ

パンを食べるときは、栄養バランスを考えた食べ方が大切です。

そこで、主食をパンにするときの「バランスよく食べるコツ」をご紹介します。

味のついていないパンを選ぶ

パンを主食として食べる際は、味のついていないパンを選ぶことがポイントです。主食の役割は炭水化物を摂取することなので、脂質や砂糖、塩分が少ないものを選ぶ方が、バランスのいい食事に近づきやすいからです。

具体的には▼以下のようなパンが主食におすすめです。

- 全粒粉パン

- ライ麦パン

- 食パン

- コッペパン

- フランスパン

- イングリッシュマフィン

- ベーグル

これらのパンは、比較的主食に適しています。

特に、ライ麦パンや全粒粉パンは食物繊維やビタミンが豊富なので、健康志向の方や血糖値が気になる方、ダイエット中の方にぴったりです。よく噛んで食べることで、満腹感も得やすくなります。

ただし、商品によっては砂糖やバター、塩分が多く使われているものもあるため、購入前に商品表示を確認することも大切です。

主食・主菜・副菜そろえる

食事は栄養バランスを意識することが大切。パンはその手軽さから、パンだけで済ましてしまうことも多いですが、栄養バランスを心がけましょう。

バランスの良い食事とは、「主食・主菜・副菜」がそろっていることを指します。

▼具体的な食品は以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ご飯・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉・魚・卵・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

毎食、これらがそろっていることが望ましいです。

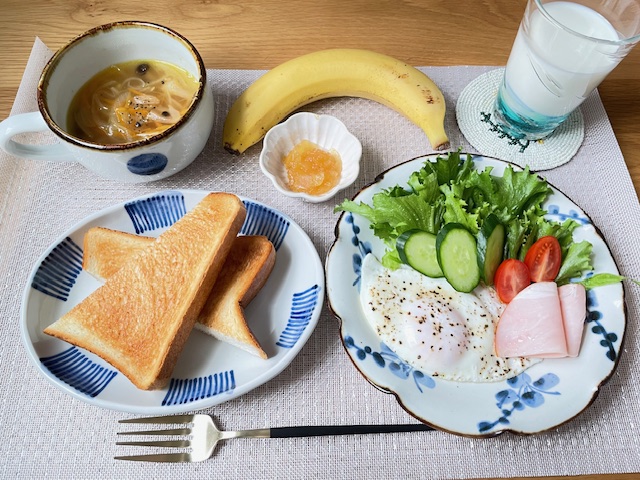

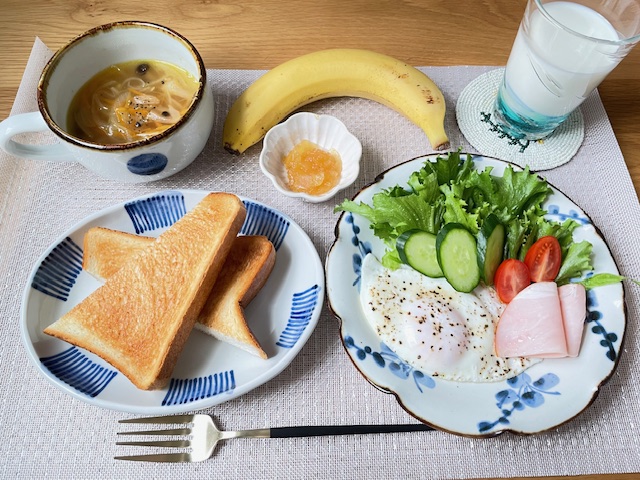

▼例として理想的なパンの献立をご紹介します。

▼献立内容

- 食パン(りんごジャム)

- 目玉焼き

- ハム

- サラダ(付け添え)

- コンソメスープ

- バナナ

- 牛乳

▼この献立の栄養価

- エネルギー:520kcal

- たんぱく質:22.3g(17%)

- 脂質:17.0g(29%)

- 炭水化物:75.9g(58%)

- 塩分:2.7g

病院食の献立を長年立てていたので、ぜひ参考にしてください。

ただし、このような理想的な食事を毎回用意するのは、正直なところなかなか難しいですよね。

サンドイッチなら、パンに具材を挟むだけでたんぱく質や野菜を一緒に摂ることができるので、手軽に栄養バランスを整えやすくなります。

また、ピザトーストもおすすめ。ハムやチーズ、玉ねぎ、ピーマンなどをのせることで、不足しがちな栄養素を補いやすくなります。忙しい日でも、ちょっとした工夫でバランスの良い食事に近づけます。

私は野菜やハムなどを入れたホットサンドをよく作ります。

まとめ:パンは選び方次第で栄養バランスも◎

この記事では、パンの栄養価やメリット・デメリット、健康的な食べ方について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- パンは主食の中でもカロリーや脂質が高め

- ライ麦パンや全粒粉パンは栄養面でおすすめ

- 菓子パンは主食には向かない

- パンを主食にするなら、1日1回を目安に

- 常に栄養バランスの取れた食事を意識しよう

パンは手軽で取り入れやすい食品ですが、その一方でカロリー・脂質・塩分が高くなりやすいため、注意も必要です。

健康的においしくパンを楽しむためにもパンの種類や摂取頻度、栄養バランスに気を付けて食事をしましょう。

上手にパンを楽しみましょう!