- 玄米は発芽させないとダメなの?

- 発芽させないと毒があると聞いたことがある

そんな不安を感じていませんか?

健康志向の高まりとともに、白米から玄米に切り替える人が増えています。

しかし一方で、「玄米には毒がある」「発芽させないと危険」といった噂もあり、玄米を取り入れるべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。

不安がぬぐえないままでは、手を出しづらく感じますよね。

そこでこの記事では、玄米の不安を払拭すべく、玄米は発芽が必要かどうか、安全性について解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

この記事を読めば、安心して健康的な玄米生活をスタートできます。

玄米を取り入れ、より健康な食生活を送りたい方は、最後まで見てください。

玄米は発芽させないとダメなの?

結論から言えば、玄米は必ずしも発芽させなくても食べられます。

玄米が「体に悪い」と言われる理由のひとつに、アブシジン酸という成分があります。アブシジン酸とは、植物の成長を調整する「植物ホルモン」の一種で、玄米の表皮部分に含まれています。

一部では「アブシジン酸には毒性がある」といった情報も見られますが、実際には人体に有害な影響はないことが、内閣府の機関である食品安全委員会より▼以下のように報告されています。

各種毒性試験の結果から、アブシシン酸の食品を経由したばく露により問題となる毒性所見は認められなかった。また、アブシシン酸は、植物ホルモンの一種であり、植物体内に分布しており、既に広く摂取されている。…(略)食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。

さらに、玄米を普通に炊飯する(特に長時間の浸水や圧力炊きなど)ことで、アブシジン酸はある程度分解されるとされています。

ただし、発芽させることで栄養価が高まったり、消化が良くなったりといったメリットもあるため、体質や目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。

発芽玄米と普通の玄米の違いとは?

あなた

あなた「発芽玄米」と「普通の玄米」ってどう違うの?

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

見た目はほとんど同じですが、実は栄養面や食べやすさ、消化のしやすさに大きな違いがあります。

| 発芽玄米 | 普通の玄米 | |

| 食べやすさ | 柔らかく食べやすい | 硬めでよく噛む必要がある |

| 消化のしやすさ | 消化に優れ、胃腸への負担が少ない | 消化にやや時間がかかる |

| 栄養価 | 玄米の栄養に加え、GABAなどの栄養素が増加 | 食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富 |

| 味・風味 | クセが少なく、甘みも感じやすい | 独特の香ばしさや風味がある |

玄米とは?改めておさらい

そもそも玄米とは、精白されていないお米のこと。胚芽やぬか層が残っているため、白米に比べて食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。

その一方で、玄米は白米よりも硬く、消化しづらいというデメリットもあります。普段白米を食べている人がいきなり玄米を食べると、「なんだか食べにくい」「お腹が張る」と感じてしまうこともあるでしょう。

発芽玄米にすることで得られるメリット

玄米は発芽させることで、外皮がやわらかくなり、食べやすくなります。

これにより、栄養価も向上するという嬉しいメリットもあります。

発芽玄米のメリット

- ミネラルの吸収率が向上

- 消化酵素が活性化される

- GABA(γ-アミノ酪酸)の量が増える(ストレス軽減・血圧安定に効果が期待)

さらに、発芽によって玄米に含まれるアブシジン酸の量が減少するとも言われています。そのため、「玄米は体に悪いのでは?」と不安を感じている方でも、発芽させることでより安心して食生活に取り入れやすくなります。

発芽玄米は、食べやすさや消化の良さに加え、栄養価も高まるため、いいことづくしの食べ方といえるでしょう。

発芽玄米の作り方

自宅で簡単に作れます。特別な道具は不要で、必要なのは玄米・水・時間だけ。

ここでは、自宅でできる発芽玄米の基本的な作り方をご紹介します。

【準備するもの】

- 玄米(無洗米ではないものがおすすめ)

- 水(できれば浄水または軟水)

- ボウルまたは保存容器

- ザル

【発芽玄米の作り方 手順】

玄米をボウルに入れ、数回水を替えながらやさしく洗います。ぬかの汚れやホコリを落とすイメージで、軽くこすり合わせるように洗いましょう。

洗った玄米をたっぷりの水に浸し、常温(20~25℃程度)で放置します。

浸水時間の目安は 24~48時間。途中で水が濁ってきたら、12時間おきに水を替えるのが理想です。

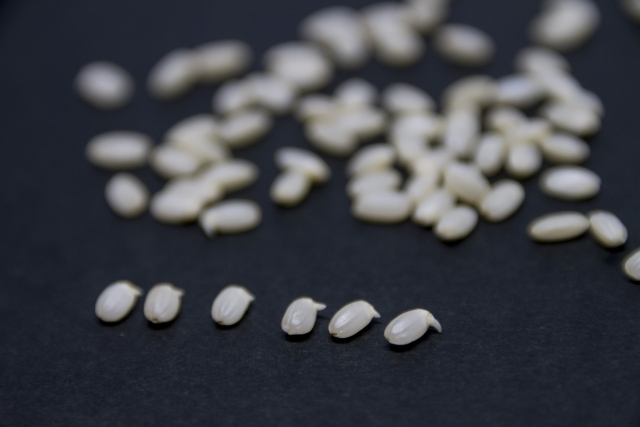

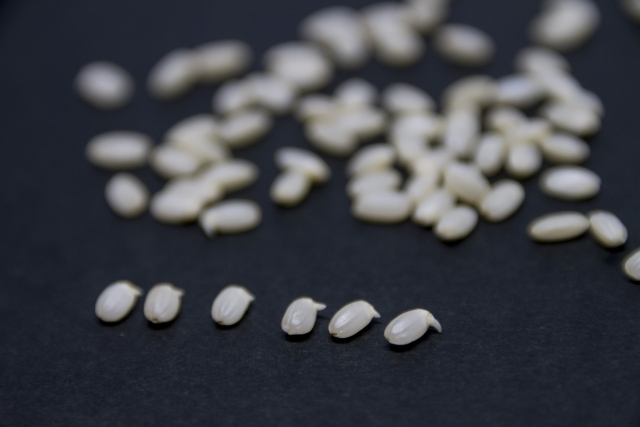

発芽が進むと、玄米の先端から白い芽がちょこんと出てきます(1mm程度でOK)。これで発芽成功です。

※気温が低いと発芽しにくいため、寒い時期は室温を少し高めにすると◎。

発芽を確認したら、玄米をザルにあげて水を切ります。その後はすぐに炊いてもいいですし、保存容器に移して冷蔵庫で1〜2日以内に使い切りましょう。

発芽玄米は、通常の玄米と同じように炊けますが、水加減を少し多めにするとふっくら仕上がります。

炊飯器の「玄米モード」や圧力鍋を使うと、より柔らかく炊きあがります。

【ポイント&注意点】

- 発芽中は雑菌が繁殖しやすいため、清潔な容器と水の交換が重要です。

- どうしても発芽しない場合は、古い玄米の可能性があります。新米や無農薬の玄米を使うと発芽しやすくなります。

- 夏場は水の腐敗に注意。気温が高いときは冷蔵庫で浸水する方法もあります。

発芽玄米を作るのがめんどくさい方は、市販の発芽玄米を利用するのもおすすめです。

こんな人に発芽玄米がおすすめ

玄米初心者の方

発芽玄米は、玄米よりも食べやすいです。玄米は硬さや独特の風味も強いため、食べにくさを感じて続かない方も多いです。そのため、初心者こそ、発芽玄米をオススメします。

胃腸が弱い人

胃腸が弱い人は、硬い食べ物は胃の負担になってしまう可能性があります。発芽玄米であれば、発芽により、柔らかく消化しやすくなっているため、胃腸が弱いけど、玄米を食べたい方にオススメです。

より栄養価を求める人

玄米も多くの栄養がありますが、発芽玄米にすることで、より栄養価がアップします。特にGABAが増えるため、生活習慣病が気になる方にはオススメです。

まとめ:発芽玄米は栄養価も高くおすすめ

この記事では、玄米は発芽が必要かどうか、安全性について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 玄米は発芽しなくてもOK

- 玄米を発芽させると食べやすく栄養価も高くなる

- 発芽玄米は初心者や胃腸が弱い人にもおすすめ

玄米は発芽させないと危険という噂もありますが、発芽しなくても人体に影響はありません。

しかし発芽させることによりおいしく食べられ、栄養価も高くなるので、発芽玄米を利用することはおすすめです。

ぜひこの機会に一度発芽玄米を試してみてください。

また、個人的には玄米をより手軽に食べられる「ぷちっともち玄米」もおすすめです!