- 塩分を摂りすぎると体に良くないのはなぜ?

- 1日の塩分量はどれくらいが適量?

- 減塩のコツが知りたい!

そんな疑問を抱えていませんか?

塩分の多い食事は、味が濃くておいしく感じられますよね。でも、塩分の摂りすぎはむくみの原因になったり、高血圧などの生活習慣病リスクを高めたりすることも。

気づかないうちに塩分を摂りすぎて、歳をとって後悔することも少なくありません。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、「1日の適切な塩分量」と「無理なく減塩するコツ」をわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「最近、ちょっと塩分摂りすぎかも…」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

減塩の近道は調味料を変えるだけ。

▼今なら減塩調味料6種類がお試しできます!

\ 初回限定! 税抜2,990円/

送料無料!6品すべて無添加!

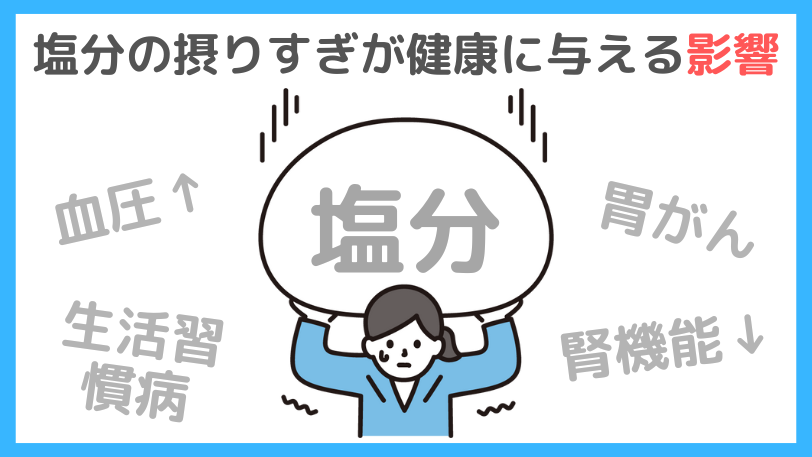

塩分の摂りすぎが健康に与える影響

塩分の摂りすぎは、体にさまざまな悪影響を及ぼすことが知られています。

特に以下のような健康リスクが指摘されています。

- 高血圧

- 腎機能の低下

- がんのリスク

高血圧

塩分を多く摂ると、血圧が上昇しやすくなり、高血圧症を引き起こす可能性があります。これは、ナトリウムに水分を引き込む作用があるため、血管内の水分量が増え、その結果として血管にかかる圧力(血圧)が上がるためです。

高血圧は、脳卒中や心筋梗塞などの他の生活習慣病とも深く関係しているため、血圧を正常な範囲に保つことは非常に重要です。食塩の摂取量を控えることが、血圧のコントロールと健康維持に役立ちます。

腎機能の低下

塩分の過剰摂取は、腎臓にも大きな負担をかけます。体内の余分なナトリウムは尿として排出されますが、その過程で腎臓が働きすぎてしまうためです。

実際に、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、次のような記述があります。

慢性腎臓病(CKD)に対しては、食塩の過剰摂取が高血圧を介して、CKDの発症及び重症化に関与している可能性が示されている。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こまその他にも、むくみも塩分の摂りすぎで起こりやすいです。

がんのリスク

塩分の摂取は、がん、とくに胃がんのリスクと関連していることが数多くの研究で報告されています。

実際に、日本人の食事摂取基準(2025年版)では、次のような記述があります。

世界がん研究基金・アメリカがん研究財団は、食事とがんに関する研究報告を詳細に評価した。その結果、塩漬けの食品、食塩は胃がんのリスクを増加させる可能性が高いとした。日本人を対象としたコホート研究では、食塩摂取量が胃がん罹患率及び死亡率と性の関連を示すことが明らかにされ、塩蔵食品の摂取頻度と胃がんのリスクとの強い関連も示された。

塩分の摂りすぎは本当によくないので注意したいですね。

1日の塩分の摂取量の目安は?

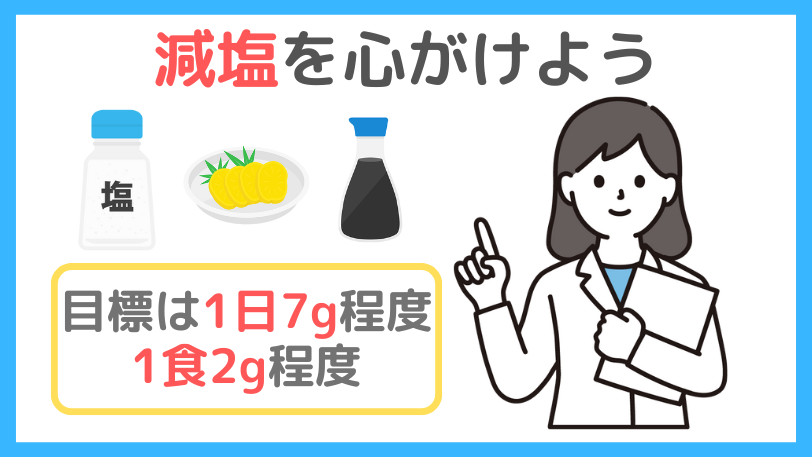

では、塩分は1日にどれくらい摂取するのがよいのでしょうか?

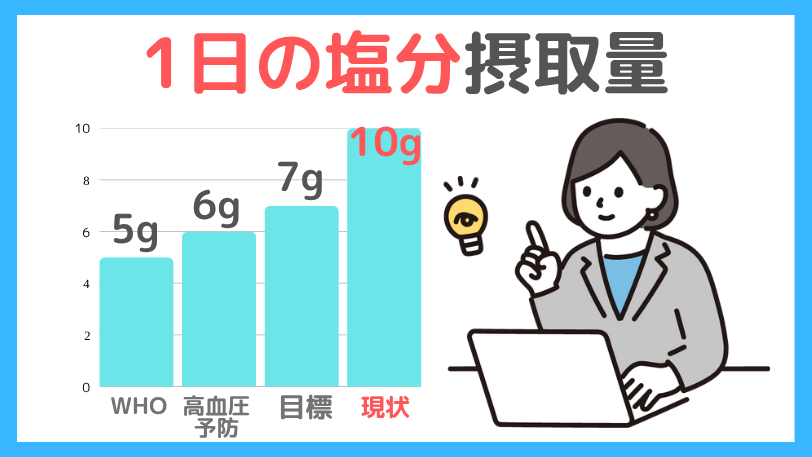

実は、塩分の摂取目標にはいくつかの基準があります。それぞれの目的や立場に応じて、以下のように定められています。

- WHO(世界保健機関)のガイドライン:5g/日未満

- 高血圧の予防・治療を目的とした推奨値:6g/日未満

- 日本人の食事摂取基準(2025年版):男性7.5g未満、女性6.5g未満

- 健康日本21(第三次)の目標値:7g/日未満

ただし、これは「7gが最適」という意味ではありません。

実際には、日本人の平均的な塩分摂取量が現状かなり高いため、5g/日という理想的な目標にすぐには届かないことを考慮し、現実的な中間の目標として7g前後が設定されています。

つまり、「目標値は約7g」とされていますが、本来はもっと少ない方が健康には望ましいという点を知っておくことが大切です。

次の章では、現在の日本人が実際にどれくらい塩分を摂っているのかを解説しますので、ぜひ比較してみてください。

減塩の近道は調味料を変えるだけ。

▼今なら減塩調味料6種類がお試しできます!

\ 初回限定! 税抜2,990円/

送料無料!6品すべて無添加!

日本人の塩分摂取量はどれくらい?

みなさんは、実際に日本人が1日にどれくらい塩分を摂取しているかご存じですか?

実は、日本人の塩分摂取量は高い水準にあると言われています。

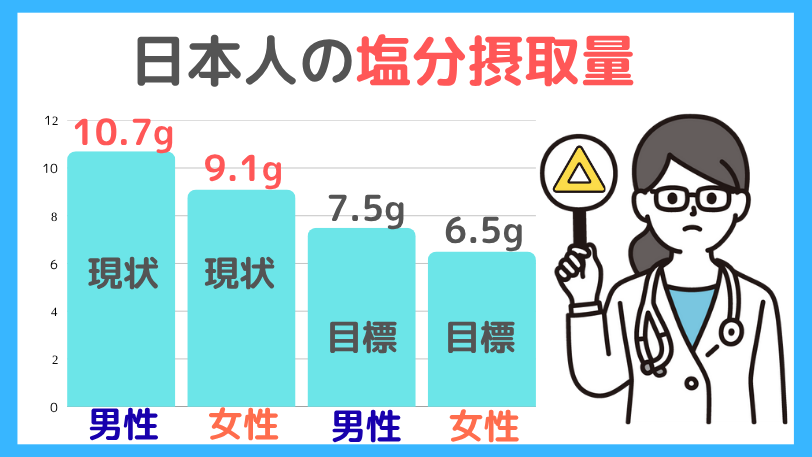

厚生労働省が実施した令和5年「国民健康・栄養調査」によると、次のような結果が出ています。

1日あたりの平均食塩摂取量:9.8g

男性:10.7g

女性:9.1g

一方、厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、以下のような目標が設定されています。

- 男性:7.5g未満

- 女性:6.5g未満

この数値と比べると、日本人はそれぞれ「男性はー3.2g」「女性はー2.6g」の塩分を減らす必要があるということです。

もちろん、塩分摂取量には個人差があるので、中には適量の摂取ができている人もいると思います。

しかし、特に意識しないままの食生活では、気づかないうちに塩分を過剰に摂っている可能性が高いです。

日頃から減塩を心がけることが大切です。

塩分の多い食品

塩分の摂取量を抑えるためには、どんな食品が塩分が多いのかを知っておくことが重要です。

以下は、特に塩分を多く摂ってしまいがちな食品です。

- ご飯のお供・漬物

- 調味料

- スープ類

- 麺類

- インスタント食品

- 干物

ご飯のお供・漬物

ご飯のお供としてよく食べられるものは、大量の塩が使われていることが多く、少量でも塩分が高くなりがちです。

例えば、梅干しは1個で塩分2gあるものもあります。2gは1食の塩分量に該当します。それくらい塩分量が多いです。「できるだけ食べない」、食べるときも「減塩タイプのものを選ぶ」、「1日の量を最小限にする」などの工夫が必須です。

以下は、特に塩分が高いご飯のお供・漬物類です。

| 100g当たり | 塩分量 |

| アミ塩辛 | 19.8g |

| 梅干し/塩漬 | 19.3g |

| 塩昆布 | 18.0g |

| ザーサイ漬物 | 13.7g |

| かつお塩辛 | 12.7g |

| 梅びしお | 7.9g |

| かつお佃煮 | 7.9g |

※使用する商品などによって変動します。

毎日の食卓に登場しやすい食品なので、量に注意が必要です。

調味料

調味料は、かけすぎてしまい、塩分の摂取量が多くなりがちです。また、濃い味に慣れてしまうと、さらに多くの塩分を求めてしまう傾向があります。

できるだけ調理時に加える分だけにとどめ、食卓での追加は控えるのがおすすめです。

以下は、主な調味料の塩分量です。

| 100g当たり | 塩分量 |

| 食塩 | 99.5g |

| 薄口しょうゆ | 16.0g |

| 濃い口しょうゆ | 14.5g |

| オイスターソース | 11.4g |

| ウスターソース | 8.5g |

| 焼肉のたれ | 8.3g |

| ポン酢しょうゆ | 7.8g |

| 和風ドレッシング | 7.4g |

| だししょうゆ | 7.3g |

※使用するメーカーなどによって変動します。

調味料は選び方を変えるだけでも、塩分を減らすことができます。たとえば、以下のような工夫です。

普通の塩 → 抹茶塩、ゆず塩

濃い口しょうゆ → だししょうゆ

純粋な調味料よりも、風味のあるものを使うことで、満足感を保ちながら塩分量を抑えることができます。

スープ類

スープ類は、気づかないうちに塩分を多く摂ってしまいやすい料理のひとつです。特に汁をすべて飲み干してしまうと、1杯で1g以上の塩分を摂ることも少なくありません。

以下は、主なスープ類の例です。それぞれの1食分(150ml)には、概ね以下のような塩分が含まれています。

| 料理名 | 塩分量(1杯分) |

| 味噌汁 | 約1.5g |

| コンソメスープ | 約1.4g |

| 中華スープ | 約1.5g |

| ポタージュ | 約1.0g |

※使用する調味料や具材によって変動します。

毎食ごとにスープを飲んでいると、1日で3g以上の塩分をスープからだけで摂ってしまうこともあります。塩分の摂りすぎを防ぐためには、以下のような工夫を取り入れてみましょう。

- 1日1杯までにする

- 具材を多めにして、汁の量を少なめにする

- できるだけ薄味にする

また、薄味にしてもたくさん飲めば結果的に塩分摂取量が増えてしまいます。一方で、少量でもしっかりした味付けにすれば、満足感が得られやすく、塩分も抑えることが可能です。

「飲む量」と「味付け」のバランスを工夫しながら、無理のない範囲で塩分摂取をコントロールしていきましょう。

麺類

麺類は、特に塩分を多く摂ってしまいやすい食品のひとつです。麺そのものに塩分が練り込まれているうえ、スープやソースも濃い味付けになっていることが多く、1食あたりの塩分量が高くなりがちです。

具体的な麺類の1配分の塩分量の目安は以下の通り。

| 料理名 | 塩分量(1杯分) |

| ラーメン | 約6~8g |

| うどん | 約5~6g |

| そば | 約3~6g |

| 焼きそば | 約3.5~5g |

| スパゲッティ | 約3.5~7g |

※使用するスープやソース、商品やお店により塩分量は前後します。

麺類は、スープまで飲み干してしまうと、それだけで1日の塩分摂取量を超えてしまうこともあります。

例えばラーメンでは、お店によっては1杯で10g以上の塩分を含むこともあり、これは成人の1日あたりの塩分摂取目安量(男性:7.5g未満/女性:6.5g未満)を大きく上回る数値です。

また、「スープがない=塩分が少ない」と思いがちな焼きそばやパスタなどの麺料理も、お店によっては塩分が非常に高い場合があります。

実際、あるパスタ専門店では、1皿で12g以上の塩分が含まれている料理もありました。外食では特に注意が必要です。

塩分の摂りすぎを防ぐために、以下のようなポイントを意識してみましょう。

- 週1回程度を目安にする

- スープは飲んでも3口程度にとどめる

- 薄味のスープや減塩タイプを選ぶ

- あれば栄養成分の塩分量を確認する

- 野菜やたんぱく質を加えて栄養バランスを整える

麺類は、塩分だけでなく栄養の偏りにも注意が必要です。

「塩分を抑えて食べる」工夫も大切ですが、そもそもの摂取頻度を減らすことが、より現実的で効果的な方法といえます。

インスタント食品

インスタント食品は、手軽で保存性にも優れており、忙しいときには便利な選択肢です。

しかし、その便利さの反面、塩分が多く含まれているため、食べすぎには注意が必要です。長期的に摂りすぎると、健康への悪影響を及ぼす可能性もあります。

以下は具体的なインスタント食品の塩分量(1食分)です。

| 料理名 | 塩分量 |

| カップヌードル | 4.7g |

| どん兵衛 | 4.7g |

| 日清焼きそばU.F.O. | 5.4g |

| ペヤングソース焼きそば | 3.6g |

| チキンラーメン | 5.6g |

| サッポロ一番塩らーめん | 6.1g |

| ボンカレーゴールド中辛 | 2.3g |

| 咖喱屋カレー中辛 | 2.5g |

※数値は各商品の公式サイトに基づいています。調理方法やバージョンによって多少前後する場合があります。

インスタント食品は、全体的に塩分量が高めですが、商品によってかなり差があります。同じジャンル(ラーメン、カレーなど)でも、メーカーや味付けによって塩分量が異なるため、できるだけパッケージの「栄養成分表示」や公式サイトを確認して選ぶことが大切です。

塩分が少なめのものを選ぶことが、少しでも健康的な食生活につながります。

とはいえ、最も効果的なのは「利用頻度を控えること」です。どうしても利用する場合は、「週1回までにする」「連日で食べない」など、無理のない範囲でコントロールしていきましょう。

干物・塩魚

干物は、魚を長期保存できるように加工した食品で、旨味が凝縮されていてご飯のおかずにもぴったりです。しかし、塩を使って保存性を高めているため、塩分が高くなりがちな食品でもあります。

同様に、塩漬けにした魚も塩分が多く含まれているため注意が必要です。

見た目は小さくても、1切れで1〜2g以上の塩分を含んでいることもあります。

以下は主な干物の1枚当たりの塩分量です。

| 料理名 | 塩分量 |

| アジの干物 | 約1.7g |

| ホッケの開き | 約1.8g |

| 塩サバ1切 | 約2.5g |

| 塩ざけ1切 | 約1.8g |

※干物のサイズや味付けによって塩分量は変動します。

干物や塩魚を食べる際は、塩分が高い食品であることを意識し、漬物や味噌汁など、他の塩分の多いおかずとの組み合わせを避けましょう。

また、塩分の摂取を抑えるためには、

- できるだけ食べる頻度を控える

- 食べる場合は「甘塩タイプ」など塩分が控えめなものを選ぶ

- 量を控えめにする

といった工夫がおすすめです。

ちょっとした意識と選び方で、塩分の摂取量を大きく減らすことができます。

減塩の近道は調味料を変えるだけ。

▼今なら減塩調味料6種類がお試しできます!

\ 初回限定! 税抜2,990円/

送料無料!6品すべて無添加!

塩分を控えるコツ

塩分を控えるには、ちょっとした工夫と意識が大切です。

ここでは、私が病院で栄養指導を行っていた際にお伝えしていた内容をもとに、「調理編」と「食べ方編」に分けてご紹介します。

【調理編】減塩のための調理の工夫7つ

調理の段階でできる減塩ポイントは以下の通りです。

① 新鮮で旬の食材を使う

素材そのものの旨みや香りが引き立つため、濃い味付けをしなくてもおいしく仕上がります。

② 塩味は1品に集中させる

すべての料理を薄味にすると満足感が得にくくなるため、主菜にしっかり味をつけたら、副菜や汁物は控えめにするなどメリハリをつけると塩分のバランスが取りやすくなります。

③ 酸味を活用する

酢・レモン・ゆずなどの酸味は、塩分を増やさずに料理にアクセントを加えることができます。

④ 香辛料や香味野菜を活かす

塩分を使わずに風味や香りをプラスできるので、味に物足りなさを感じにくくなります。

例:こしょう、唐辛子、七味、カレー粉、しょうが、青じそ、にんにく、ねぎ、ハーブ類など

市販のチューブ調味料(わさび・からし等)には食塩が含まれているので注意が必要です。

⑤ 天然のだしをしっかり効かせる

昆布やかつお節などで取っただしは、風味が豊かになり、少ない塩分でも美味しく感じやすくなります。

⑥ 油のコクや香ばしさを活用する

揚げたり焼いたりすることで香ばしさや満足感が得られ、塩分を控えやすくなります。

例:魚の煮付けよりも素揚げやグリル焼きにする など

⑦ 汁物は具だくさん・汁少なめで

汁の量が多いと、自然と塩分摂取量が増えます。具を多めに、汁を控えめにすることで満足感はそのままに塩分を減らせます。

【食べ方編】上手に塩分を控える食習慣7つ

食べ方でも塩分はしっかり調整できます。次のような工夫を取り入れてみてください。

① 麺類のスープは残す

スープには多くの塩分が含まれているため、飲まずに残しましょう。飲むとしても数口までが理想です。

② しょうゆやソースは「かける」より「つける」

調味料を直接かけると量を使いすぎてしまいがち。小皿に出して、少しずつつけて食べましょう。

③ 漬物は控える

漬物は少量でも塩分が多い食品です。特に外食で出される場合は、食べないか、味見程度に抑えると安心です。

④ サラダのドレッシングは半分に

市販のドレッシングは塩分が多めです。かける量を半分にするか、ノンオイル・減塩タイプを選ぶのが◎。

⑤ 減塩しょうゆやだし割しょうゆを活用

日常的に使う調味料こそ工夫を。減塩タイプや、だし割しょうゆを使うことで、味の満足度を下げずに減塩できます。

⑥汁椀は小ぶりに

汁ものの摂取量を自然に減らすために、器を小さめにするのも効果的です。

⑦ 加工食品・外食はなるべく控える

どちらも塩分が多く含まれており、知らず知らずのうちに摂取量が増えてしまいます。利用は必要最小限に。

塩分を抑えるために積極的に摂りたい食品

塩分そのものを控えることはもちろん大切ですが、余分な塩分を排出する栄養素を摂ることも重要です。

以下は、ナトリウムの排出を助ける栄養素です。

- カリウム

- 食物繊維

これらの栄養素は、体内の塩分バランスを整えるサポートをしてくれます。日々の食事で、意識的に取り入れてみましょう。

カリウムや食物繊維を多く含む食品は以下の通り。

- 野菜

- 芋類

- きのこ

- 海藻

- 果物

特に野菜は1日350gの摂取が目標とされています。そのうち、緑黄色野菜は120gを目安にしましょう。野菜の上手な摂り方については、こちらの記事をご覧ください野菜の栄養

また、果物は1日200gが目安です。果物に含まれる栄養については、こちらで詳しく紹介しています果物の栄養

これらの量を意識して摂ることで、生活習慣病の予防にもつながります。

塩分を控えるだけでなく、体に必要な栄養素をしっかり摂ることも忘れずに、バランスの良い食生活を心がけましょう。

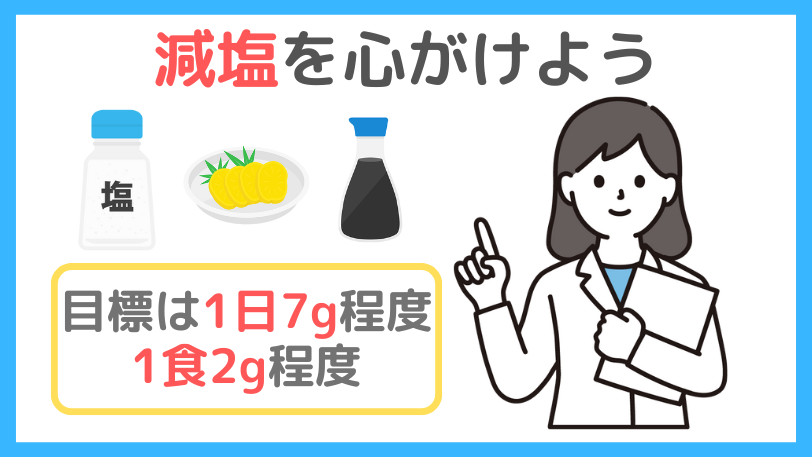

まとめ:減塩を心がけよう

この記事では、1日の適切な塩分量と無理なく減塩するコツを解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 塩分の過剰摂取は、さまざまな健康リスクを引き起こす可能性がある

- 1日の塩分摂取目安は成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満

- 1食の塩分摂取目安は2~2.5g

- 日本人の平均的な塩分摂取量は約9.8gと多い

- 塩分の多い食品はなるべく控える

- カリウムや食物繊維の摂取も塩分の排出に重要

塩分は健康管理の中でも特に気をつけたいポイントです。

特に外食や加工食品をよく利用する方は、意識して塩分を減らす工夫をしてみてください。

また、上手に減塩をしたい方は、無塩ドットコムの減塩調味料もおすすめです。

▼初回限定のお試しセットが、下記から購入できます。

減塩の近道は調味料を変えるだけ。

▼今なら減塩調味料6種類がお試しできます!

\ 初回限定! 税抜2,990円/

送料無料!6品すべて無添加!

今まで塩分を気にしてこなかった方も、少しずつ意識することから始めてみましょう。