- 炭水化物の1日の必要量ってどれくらい?

- 自分にとっての適量がわからない

- どこまで減らしても大丈夫?

そんな疑問を持っていませんか?

「炭水化物=太る」というイメージから、できるだけ控えたいと思っている方も多いかもしれません。しかし、炭水化物は三大栄養素のひとつであり、私たちの体にとって欠かせないエネルギー源です。

そのため、必要以上に減らしてしまうと、体調不良や代謝の低下など、思わぬ不調を引き起こす可能性があります。健康的に体を維持するためには、自分に合った“適切な量”を知っておくことがとても大切です。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、炭水化物の1日の必要量の求め方や正しい摂り方について、わかりやすく解説していきます。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

誤った情報に惑わされず、自分にとって無理のない食生活を実践したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ炭水化物は必要なのか?

そもそも、炭水化物が体の中でどんな働きをしているかご存知ですか?

炭水化物は、私たちの体にとって最も効率の良いエネルギー源です。食事から摂取された炭水化物は、体内でブドウ糖に分解され、全身の細胞へとエネルギーとして供給されます。

特に重要なのは、炭水化物からのエネルギーしか利用できない組織があるという点です。以下のような組織がそれに該当します。

- 脳

- 神経組織

- 赤血球

- 腎尿細管

- 精巣

- 酸素が不足しているときの骨格筋 など

これらの組織は、エネルギー源として主にブドウ糖(炭水化物由来)を必要とするため、炭水化物を極端に制限すると、集中力の低下や疲労感、代謝の乱れなど、さまざまな不調を招く原因になります。

たんぱく質や脂質もエネルギー源として利用されますが、炭水化物は最もスムーズに、体に負担をかけずにエネルギーへと変換されます。

炭水化物の1日の必要量とは?

炭水化物の摂取量については、日本人の食事摂取基準(2025年版)で「炭水化物」と「食物繊維」の基準が定められています。※糖質についての具体的な基準は設けられていません。

炭水化物は、大きく分けて「糖質」と「食物繊維」に分類されます。

炭水化物 = 糖質 + 食物繊維

それぞれの1日の必要量を解説します。

炭水化物の必要量

炭水化物の1日の必要量は、1日の摂取エネルギー量(kcal)をもとに算出するのが、正しい方法です。(エネルギー量は次の項目で解説)

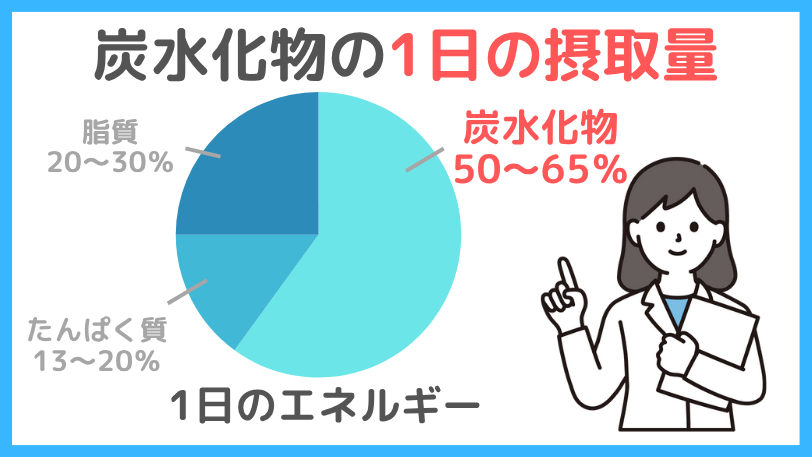

摂取エネルギーに占める炭水化物の割合が定められています。

この範囲内で炭水化物を摂ることで、生活習慣病のリスクが低くなるとされています。

具体的な炭水化物量の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×炭水化物比率÷ 4 (※)= 必要な炭水化物量(g)

※ここで「4」で割る理由は、炭水化物1gあたりのエネルギー量が4kcalとされているためです。

例:1日のエネルギー2000kcalの場合

- 下限50% → 2000 × 0.5 ÷ 4 = 250g

- 上限65% → 2000 × 0.65 ÷ 4 = 325g

この場合、250〜325gの範囲が炭水化物量の目安となります。

炭水化物量を出す為に必要な1日のエネルギーの計算方法

炭水化物量を出すには1日のエネルギー量が必要になります。こちらの計算方法も簡単に紹介しておきます。

以下の式で求められます。

体重(kg) × 身体活動レベルに応じたエネルギー係数(kcal/kg)= 1日の総エネルギー(kcal)

身体活動レベル別のエネルギー係数は▼以下を参考にしてください。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例:30歳女性、体重52kg、活動レベル「普通」の場合

52kg ×「 38.3 」= 1992kcal/日

詳しい求め方は、▼こちらの記事で解説しています。

食物繊維の必要量

食物繊維の1日の摂取量は、エネルギー量には関係なく、年齢と性別によって基準が設定されています。

以下のとおり。

| 食物繊維 | 男性(g) | 女性(g) |

| 18~29歳 | 20以上 | 18以上 |

| 30~49歳 | 22以上 | 18以上 |

| 50~64歳 | 22以上 | 18以上 |

| 65~74歳 | 21以上 | 18以上 |

| 75歳以上 | 20以上 | 17以上 |

食物繊維は、炭水化物のうち、人の消化酵素では分解されにくい成分のことで、消化・吸収されずに大腸まで届くのが特徴です。

その働きから、便通の改善、腸内環境の整備、生活習慣病の予防など、多くの健康効果が期待されており、「第6の栄養素」としても注目されています。

なお、摂取基準は上記のとおりですが、健康へのさらなる効果を期待する場合は、1日あたり少なくとも25g以上の摂取が望ましいとも考えられています。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま毎日の食事で、できるだけ多くの食物繊維を意識して摂るようにしましょう。

食物繊維の具体的な摂り方についてはこちら【食物繊維とは】

糖質には最低必要量がある

「糖質は太る」というイメージから、食事の際に主食をまったく食べなかったり、糖質を極端に制限したりする人がいます。

しかし、前述のとおり、体の中には炭水化物(糖質)由来のエネルギーしか使えない組織もあるため、糖質には「最低限必要な量」があります。

糖質の必要量は体格や活動量などによって個人差がありますが、以下のように推定されています。

基礎代謝量をおよそ1,500kcalとする場合、1日に必要な糖質量は約100g

つまり、糖質制限をする場合でも、1日あたり最低でも100g程度の糖質は摂取する必要があるということです。

糖質100gは、ご飯に換算すると約290gに相当します。お茶碗1杯分のご飯が約150gなので、1日茶碗2杯程度のご飯は食べた方が良いという計算になります。

また、炭水化物は総エネルギーの50〜65%を占めるのが、健康リスクが少ないとされるバランスです。

したがって、1日100gの糖質を最低ラインとして確保しつつ、総エネルギー摂取量の50〜65%の範囲内に収まるように糖質量を調整するのが、無理のない効果的な方法です。

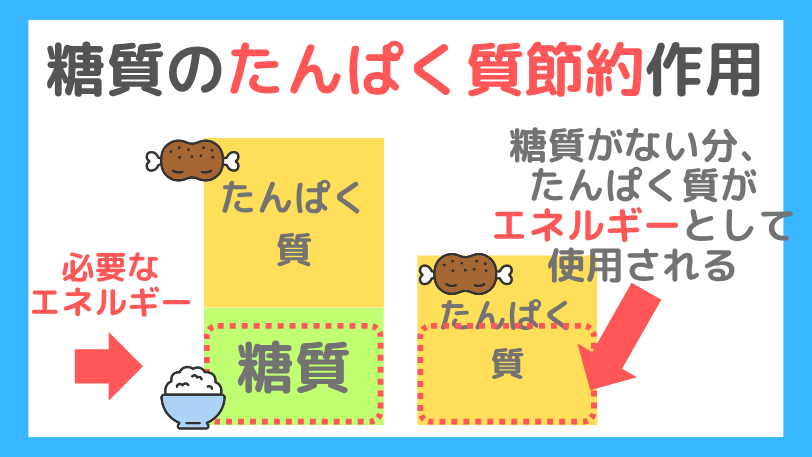

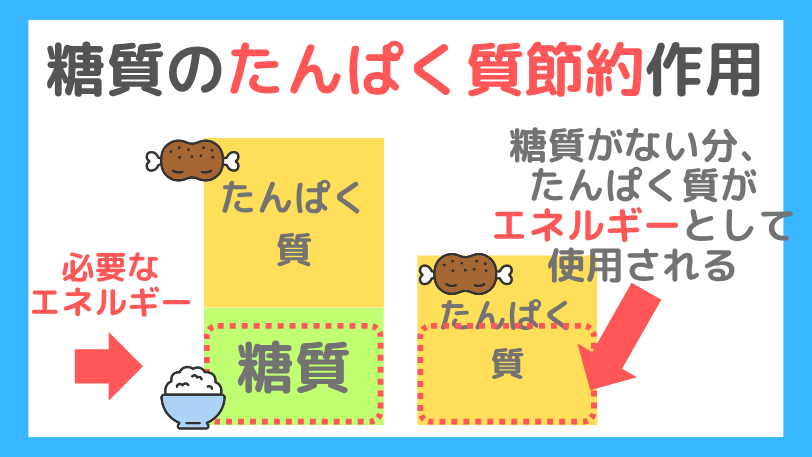

糖質のたんぱく質節約効果

炭水化物の量を気にしている人に知っておいてほしいのが、「糖質のたんぱく質節約効果」です。

これはその名の通り、糖質を摂ることで、たんぱく質が無駄にエネルギーとして使われるのを防ぎ、本来の役割である体づくりにしっかり使うことができる、という意味です。

たんぱく質は、筋肉や内臓、皮膚、酵素など、体の構成や維持に使われる大切な栄養素です。しかし、エネルギー不足で糖質が足りていないときには、たんぱく質がエネルギー源として使われてしまいます。そうなると、せっかく摂ったたんぱく質が、筋肉などの材料として使われず、燃料として消費されてしまうのです。

一方、糖質を十分に摂っていれば、体はまず糖質を優先的にエネルギー源として使うため、たんぱく質がエネルギーとして使われるのを防ぐことができます。

その結果、たんぱく質が本来の目的である筋肉や組織の構成にしっかり使われるようになります。

たとえば、筋トレ中の人が「糖質は太るから」と糖質を控えて、たんぱく質だけを摂っているような場合、実際にはそのたんぱく質の一部がエネルギーとして使われてしまい、筋肉づくりに必要な量が足りていない可能性があります。つまり、たんぱく質の無駄遣いになっているということです。

このように、たんぱく質を効果的に使いたいなら、糖質の適切な摂取は欠かせません。

糖質をしっかり摂ることで、たんぱく質の役割を最大限に活かすことができるのです。

炭水化物の多い食べ物

炭水化物は多くの食品に含まれており、特に主食となる食べ物や、砂糖を多く使ったお菓子・飲み物に豊富です。

炭水化物を多く含む代表的な食品には、▼以下のようなものがあります。

- 小麦粉

- パン

- 麺類

- ご飯(白米)

- とうもろこし

- いも類

- 砂糖

- 豆類

- 果物

- ドライフルーツ

- 菓子類

- 嗜好飲料

これらの食品には炭水化物が多く含まれますが、炭水化物を摂取する際には「量」だけでなく「質」にも注目することが大切です。

たとえば以下の食品は、ビタミンやミネラル、食物繊維がほとんど含まれておらず、「質の低い炭水化物」とされています。

- 白米

- 白いパン

- 精製された小麦粉

- 砂糖

- 甘い清涼飲料

- アルコールなど

これらの食品は摂りすぎに注意し、質の高い炭水化物に置き換えることがおすすめです。

質の高い炭水化物

「質の高い炭水化物」とされる食品はなにがあるでしょうか。

▼以下が質の高い炭水化物の例です。

精製度の低い穀類:玄米、胚芽米、発芽玄米、麦飯(押し麦入りご飯)、ライ麦パン、全粒粉パン、オートミール、雑穀米(キヌア、あわ、ひえ など)

芋類:さつまいも、じゃがいも、里芋、長芋

豆類:小豆、黒豆、大豆、レンズ豆、ひよこ豆

果物:全般(特に皮ごと食べられるもの)

これらはビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富で栄養価が高く、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。

摂取量を意識しながらも、質の高い炭水化物を積極的に選ぶことが、健康的な食生活への第一歩です。

もっと詳しくはこちら【炭水化物とは】

炭水化物の1日量をどう摂るか?3つのポイント

炭水化物の必要量を計算して、例えば1日300gと出たとしても、「実際にどうやって摂ればよいのか」悩むことも多いですよね。

炭水化物はさまざまな食品に含まれているため、毎食ごとに細かく計算して摂取するのは難しいものです。

しかし、以下のポイントを意識すれば、無理なく適量を摂ることができます。

- 主食を適量とる

- バランスの良い食事を心がける

- 間食やおやつは1日200kcalまでにする

主食を適量とる

炭水化物の主な摂取源として、特に重要なのは「主食からの摂取」です。主食が少なすぎると炭水化物が不足しやすくなり、逆に多すぎると過剰摂取につながることがあります。

適切な量を摂るための目安としては、1日の必要エネルギーに応じて、▼以下のご飯の量を参考にしてください。

| 1日のエネルギー量 | ご飯1食分(目安) |

| 1600kcal | 170g |

| 1800kcal | 200g |

| 2000kcal | 220g |

| 2200kcal | 240g |

| 2400kcal | 260g |

ちなみに、お茶碗1杯のご飯の量は、150gくらいです。

☝のご飯量は、私が病院で献立を作っていたときに、実際に提供していた量です。多めだとは思うので個人に合わせて調整してください。

バランスの良い食事を心がける

炭水化物はさまざまな食品に含まれているため、主食をしっかり食べていれば十分というわけではなく、色々な食材を組み合わせて、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

それぞれの具体的な食べ物は▼以下の通り。

| バランスの良い食事 | 具体的な食べ物 |

| 主食とは | ごはん・パン・麺 |

| 主菜とは | 肉類・魚類・卵類・大豆製品 |

| 副菜とは | 野菜・いも・海藻・きのこ |

詳しくはこちら【バランスの良い食事とは】

間食やおやつは1日200kcalまでにする

炭水化物は、間食やおやつからも多く摂取されがちです。そのため、間食の量に気をつけることで、1日の炭水化物摂取量を適切に保つことができます。

この量は、農林水産省の食事バランスガイドでも推奨されている基準です。

食品の栄養表示を確認しながら、無理のない範囲で食べすぎを防ぐよう意識しましょう。

具体的な種類や食べ方はこちら【お菓子について】

まとめ:炭水化物は質を意識し適量摂取を

この記事では、炭水化物の1日の必要量や摂り方のポイントについて解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 炭水化物は、体にとって最も効率の良いエネルギー源である

- 一部の組織は、炭水化物(糖質)からのエネルギーしか利用できない

- エネルギー摂取量の50~60%は炭水化物から摂るのが目安

- 食物繊維の摂取目安は1日20g程度

- 糖質の最低必要量は、基礎代謝1500kcalの人でおよそ100g

- 糖質には、たんぱく質を節約する効果がある

- 炭水化物は「質の高い食品」から摂ることが大切

- 適量を守りつつ、バランスの良い食事を心がけることが重要

炭水化物は、私たちの体にとって欠かせない栄養素であり、毎食きちんと摂取することが望まれます。

近年、炭水化物を「太る原因」として極端に避ける傾向も見られますが、過剰な制限はかえって健康を損ねるおそれがあります。

まずは自分に合った炭水化物量を知り、質の良い食品を選びながら、無理のない範囲でバランスの取れた食生活を目指しましょう。

炭水化物は質が大事です!

参考文献(2025年7月14日参照)