- PFCバランスって重要なの?

- 自分に合った計算方法を知りたい

- 実際の食事にどう取り入れればいいの?

そんな疑問を感じていませんか?

PFCバランスについて関心があるあなたは、すでに栄養に対して高い意識を持っていると思います。きっと、日々の食生活をよりよくしたいと考えているのではないでしょうか。

とはいえ、「計算方法がよくわからない」「数値は出せても、実際の食事にどう活かすかが難しい」と感じている方も多いはずです。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、

- PFCバランスとは何か

- 自分に合ったPFCバランスの計算方法

- 日常の食事に活かす具体的なポイント

をわかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「食事をもっと整えたい」「体づくりを効率よくしたい」と思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

PFCバランスとは、三大栄養素の摂取バランス

PFCバランスとは、「三大栄養素」と呼ばれる たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C) の摂取バランスのことです。それぞれの頭文字をとって P・F・C と呼ばれています。

この3つの栄養素は、私たちの体を動かすための「エネルギー源」として欠かせない存在です。

しかし、どれか一つに偏りすぎると、体調不良や体重の増加、生活習慣病など、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

そこで、バランスのよい食事を心がけるための指標として使われるのが、この「PFCバランス」。

これら3つのエネルギー源のバランスを理想に近づけることが、健康への近道です。

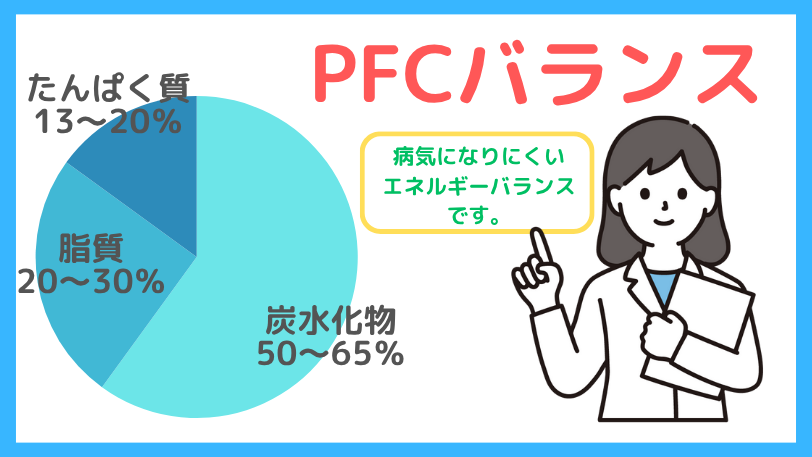

理想的なPFCバランス

PFCバランスは、年齢や性別によって異なる理想的な比率が設定されています。日本人の食事摂取基準(2025年版)に基づいており、健康的な体づくりをサポートする指針とされています。

以下は、年齢ごとのPFCバランスの目安です。

| 年齢 | たんぱく質(P) | 脂質(F) | 炭水化物(C) |

| 18~49歳 | 13~20% | 20~30% | 50~65% |

| 50~64歳 | 14~20% | 20~30% | 50~65% |

| 65歳以上 | 15~20% | 20~30% | 50~65% |

一般的には、以下の数値が目安として使われます。

- たんぱく質(P):13~20%

- 脂質(F):20~30%

- 炭水化物(C):50~65%

エネルギーのバランスをこの範囲内に収めることで、栄養の偏りを防ぎ、生活習慣病の予防や健康維持に役立てることができます。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま極端な糖質制限や過度なたんぱく質の摂取は、PFCバランスを大きく崩す原因になるため注意が必要です。

本来ここに飽和脂肪酸の%エネルギーもありますが、今回は割愛しています。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。脂質の必要量

自分に合ったPFCバランスの計算方法4ステップ

ここでは、理想的なPFCバランスに基づいた「1日の栄養摂取量」を求める方法をご紹介します。

この計算をすることで、1日にどれくらいのたんぱく質・脂質・炭水化物を摂ればよいかが、具体的な数字でわかるようになります。

具体的には、以下のような数値を知ることができます。

例:30代・女性・体重52kgの場合

- 1日の必要エネルギー:2000kcal

- たんぱく質:75g

- 脂質:55g

- 炭水化物:300g

(PFCバランス=P15%:F25%:C60%)

自分に必要な栄養素の量が明確になることで、日々の食事をより具体的にコントロールしやすくなります。

PFCバランスの計算方法を以下の4つのステップの順でご紹介します。

- 1日の推定エネルギー必要量を求める

- 理想のPFCバランスを決める

- 各栄養素の摂取量を計算する

- 各栄養素をグラム数に換算する

1日の推定エネルギー必要量を求める

PFCバランスを正しく計算するためには、まず1日に必要なエネルギー量(カロリー)を把握する必要があります。

なぜなら、PFCバランスは「総カロリーのうち、各栄養素が何%を占めるか」で構成されるためです。

自分の1日の推定エネルギー必要量は、以下の式で求めることができます。

体重(kg) × 身体活動レベルに応じたエネルギー係数(kcal/kg)= 1日の推定エネルギー量(kcal)

身体活動レベル別のエネルギー係数は▼以下を参考にしてください。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例:30歳女性、体重52kg、活動レベル「普通」の場合

52kg ×「 38.3 」= 1992kcal/日

詳しい求め方は、▼こちらの記事で解説しています。

理想のPFCバランスを決める

1日のエネルギー必要量がわかったら、次は自分に合った理想のPFCバランスを決めましょう。

PFCバランスの比率には幅があるので、目的やライフスタイルによって調整できます。

以下の範囲で、合計が100%となる数値を決めましょう。

- たんぱく質(P):13~20%

- 脂質(F):20~30%

- 炭水化物(C):50~65%

以下は目的別の調整例です。

- 筋肉を増やしたい方 → たんぱく質の割合をやや多めに

- 脂質を控えたい方 → 脂質を下限に近づけ、炭水化物とたんぱく質を多めに

- 糖質を減らしたい方 → 炭水化物を少なめに

- 特にこだわりがない場合 → 標準的なバランスでOK

標準的なバランスは以下の通りです。

- たんぱく質:15%

- 脂質:25%

- 炭水化物:60%

この比率を使って、次のステップで各栄養素の具体的な摂取量を算出していきます。

各栄養素の摂取量を計算する

1日に必要なエネルギー量に、PFCの比率をかけて、それぞれの栄養素のカロリーを算出します。

たとえば、2,000kcalでPFCバランスを[P15%:F25%:C60%]とする場合

- たんぱく質:2,000 × 15% = 300kcal

- 脂質:2,000 × 25% = 500kcal

- 炭水化物:2,000 × 60% = 1,200kcal

つまり、1日2000kcalの内、300kcalはたんぱく質から、500kcalは脂質から、1200kcalは炭水化物から摂るということになります。

各栄養素をグラム数に換算する

たんぱく質・脂質・炭水化物のそれぞれの1日当たりのカロリーが分かったら、栄養素が1gあたり何kcalかをもとに、グラム数に換算します。

栄養素 1gあたりのエネルギーは以下の通りです。

- たんぱく質:4kcal

- 脂質:9kcal

- 炭水化物:4kcal

例えば、たんぱく質は1gあたり4kcalのエネルギーを持っているため、たんぱく質由来のエネルギーが40kcalの場合、たんぱく質の量は 40kcal ÷ 4kcal/g = 10g となります。

この方法を用いて、以下の計算方法で栄養素をグラム換算します。

- たんぱく質:300kcal ÷ 4kcal = 75g

- 脂質:500kcal ÷ 9kcal = 約56g

- 炭水化物:1,200kcal ÷ 4kcal = 300g

以上のステップを踏んで求めた、1日の栄養価は以下の通りになります。

- 1日のエネルギー:2000kcal

- たんぱく質:75g

- 脂質:56g

- 炭水化物:300g

1日は3食なので、1食当たりは、666kcal、たんぱく質25g、脂質18g、炭水化物100gになりますね。

食品の栄養価からのPFCバランスを計算する方法

ここまでは、1日あたりのPFCバランスについて解説してきました。

ここからは、食品ごとのPFCバランスについて見ていきましょう。

食べている食品の栄養バランスが適切かどうかを確認したいとき、PFCバランスを計算すると役立ちます。

ここでは、実際にお弁当を例にしてPFCバランスを算出してみましょう。

| アジフライのり弁当 | |

| 献立内容 | ご飯、のり、アジフライ、ちくわ天、きんぴらごぼう、漬物、鰹節 |

| 栄養成分 | エネルギー799kcal、たんぱく質22.9g、脂質28.2g、炭水化物117.2g、糖質109.5g、食物繊維7.7g、食塩相当量4.1g |

栄養成分の数値をもとに、各栄養素が全体のエネルギーに占める割合(%)を算出します。

計算式は以下の通り。

各栄養素のグラム × その栄養素1gあたりのカロリー ÷ 総カロリー × 100

- たんぱく質:22.9g × 4kcal ÷ 799kcal × 100 = 約11.5%

- 脂質:28.2g × 9kcal ÷ 799kcal × 100 = 約31.8%

- 炭水化物:117.2g × 4kcal ÷ 799kcal × 100 = 約58.7%

この結果から、このお弁当の栄養価のバランスは、以下のように分かります。

- たんぱく質がやや少なめ(基準13~20%より少ない)

- 脂質が多め(基準20~30%より多い)

→たんぱく質が少なく、脂質に偏ったバランス

このお弁当は、理想のPFCバランスに比べてやや偏りがあるため、栄養バランスを意識した調整が必要です。

ただし、毎食ごとに完璧なPFCバランスを目指すのは難しいのが現実です。管理栄養士も、実際の献立作成の際には、1日単位や数日単位でバランスをとるようにしています。

たとえば、昼食でたんぱく質が少なく脂質が多かった場合は、夕食でたんぱく質を多めに、脂質を控えめにするといったように、1日の中で調整していくと続けやすいです。

PFCバランスが理想の献立例

ここでは、PFCバランスが理想に近い1食分の献立をご紹介します。

実際に病院で長年献立を作成していた経験があるので、ぜひ参考にしてみてください。

【栄養価(1食あたり)】

- エネルギー:720kcal

- たんぱく質:28.2g

- 脂質:20.8g

- 炭水化物:97.5g

- 食塩相当量:3.1g

➡ PFCバランス:P 16% / F 26% / C 54%

(P13~20%:F20~30%:C50~65%内に収まり、理想に近いバランスです)

【献立内容】

- ご飯

- 鶏の照り焼き

- 南瓜のそぼろ煮

- 小松菜とえのきのナムル

- 味噌汁

- りんご

【各料理の材料詳細】

◎ ご飯(150g)

◎ 鶏の照り焼き

┗鶏もも肉(100g),醤油(7g),みりん(7g),砂糖(4g),油(2g),レタス(10g),ミニトマト(20g)

◎ 小松菜とえのきのナムル

┗小松菜(50g),人参(10g),えのき(10g),顆粒中華だし(1g),塩(0.2g),ごま(2g),醤油(0.4g)

◎ 南瓜のそぼろ煮

┗南瓜(80g),豚ミンチ(20g),醤油(2g),みりん(2g),砂糖(1g),片栗粉(0.5g)

◎ 味噌汁

┗大根葉(20g),人参(10g),しめじ(10g),さつまいも(10g),葱(1g),かつおだし汁(130g),味噌(7g)

◎ りんご(90g)

主食・主菜・副菜・汁物・果物を組み合わせることで、自然とPFCバランスの整った食事になります。

PFCバランスを整えるコツ

日々の食事でPFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物)を意識するのは大切ですが、毎回細かく計算しながら食事をするのは現実的には難しいものです。

そこで、無理なくPFCバランスの整った食生活に近づける5つのポイントご紹介します。

- 主食・主菜・副菜をそろえる

- 主食は「ご飯」にする

- 野菜は1食120g、1日350gを意識する

- メイン料理は肉・魚・大豆製品を上手に取り入れる

- 揚げ物がメインの時の副菜は油を控える

主食・主菜・副菜をそろえる

PFCバランスを整えるには、バランスの良い食事が必須です。

バランスの良い食事は、主食・主菜・副菜がそろった食事のことです。

具体的な食品は以下の通り。

- 主食:ご飯・パン・麺

- 主菜:肉・魚・卵・大豆製品

- 副菜:野菜・いも・海藻・きのこ

毎食これらがそろえられるようにしましょう。

主食は「ご飯」にする

主食には、ご飯・パン・麺がありますが、PFCバランスを整えたい場合は、できるだけ「ご飯」を選ぶのがポイントです。

パンや麺は、脂質や塩分が多くなりやすく、PFCバランスが偏りがち。特に麺類は、たんぱく質が少なくなる、副菜が少なくなるなど、バランスを取るのが難しくなります。

実際に、管理栄養士が献立を立てるときも、パンや麺は栄養バランスを摂るのが難しいです。

理想的には、以下の目安を意識するのがおすすめ。

- ご飯を毎食の主食にする

- パンは1日1回まで

- 麺類は週に1回程度に抑える

もっと詳しくはこちら【主食とは】

野菜は1食120g、1日350gを意識する

野菜をしっかり摂ることは、PFCバランスを整えるうえで大切です。野菜自体はカロリーが低いため、PFCバランスに大きな影響を与えるわけではありません。

しかし、野菜を取り入れることで満足感が得られやすく、ご飯や肉などの食べ過ぎを防ぐ効果があります。

また、野菜に含まれる食物繊維やビタミン・ミネラルも、栄養バランス全体を整えるうえで欠かせません。

目安としては、

- 1食あたり120g

- 1日あたり350g以上

を意識して摂ると、自然と健康的な食事に近づけます。

詳しくはこちら【野菜の栄養】

メイン料理は肉・魚・大豆製品を上手に取り入れる

メイン料理に使う食材の選び方は、PFCバランスを整えるうえでとても重要です。

例えば、肉ばかりを使ったり、脂の多い部位を中心に食べたりすると、脂質の摂りすぎにつながり、バランスが偏りがちになります。

以下のポイントを意識して、メイン料理を工夫してみましょう。

- 肉は脂身の少ない赤身肉を選ぶ

- 魚や大豆製品も積極的に取り入れる

- 揚げ物は週2~3回までを目安にする

たんぱく質源を偏らせず、いろいろな食材を取り入れることで、無理なく自然とPFCバランスの整った食事に近づきます。

詳しくはこちら【主菜とは】

揚げ物がメインの時の副菜は油を控える

揚げ物をメイン料理にすると、どうしても脂質の量が多くなりがちです。

そのため、他のおかずでは油を使いすぎないように調整することが、PFCバランスを整えるコツになります。

たとえば、次のような工夫が効果的です。

- 副菜は炒め物ではなく、和え物やおひたしにする

- ドレッシングはノンオイルタイプや少量のポン酢を使う

このように、全体の脂質量を意識して組み合わせることで、バランスが取りやすくなります。

揚げ物を我慢しすぎるのではなく、ほかの料理で調整することが上手な控え方です。

まとめ:PFCバランスを意識して、健康的な食生活を

この記事では、PFCバランスの基本や計算方法、日常の食事での活かし方について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- PFCバランスとはたんぱく質・脂質・炭水化物の摂取バランスのこと

- 理想のPFCバランスは[P13~20%:F20~30%:C50~65%]

- 範囲内に収めると、生活習慣病の予防や健康維持に役立つ

- 毎食で完璧を目指すのではなく、1日単位・1週間単位で調整する

- PFCバランスを整えるにはバランスの良い食事が基本

PFCバランスは、食事の内容を見直す際のひとつの目安や指標として、とても役立ちます。

ただし、PFCバランスが整っていても、野菜やビタミン・ミネラルなどが不足していれば、栄養バランスのよい食事とはいえません。

そのため、PFCバランスはあくまで「健康的な食事を考えるための一つの視点」として活用しつつ、基本は主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を心がけることが大切です。

まずは自分の1日の栄養摂取量を算出してみてください。