- 自分に必要な脂質の量って、どれくらい?

- 脂質を控えたいけど、完全にカットしていいの?

- 健康的な摂り方が知りたい!

そんな疑問をお持ちではありませんか?

ダイエット中や筋トレに励んでいる方の中には、脂質をなるべく避けようと努力している方も多いはず。でも実は、脂質は完全に避けるべき「悪者」ではありません。

脂質は体にとって必要不可欠な栄養素のひとつ。大切なのは、「自分にとっての適切な摂取量」を知って、上手にコントロールすることです。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、脂質の1日の必要量の計算方法、食生活で脂質を適量に保つポイントについて解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

正しい知識を食生活に活かしたい人はぜひ最後まで見てください。

脂質の役割とは?

あなた

あなた脂質はなるべく摂らない方がいい

そう思っていませんか?実はそれ、大きな誤解です。

脂質はたんぱく質・炭水化物と並ぶ三大栄養素のひとつであり、私たちの健康を維持するうえで欠かせない栄養素です。

脂質には、▼以下のような重要な役割があります。

- エネルギー源になる

- 細胞膜の構成成分

- ホルモンの材料になる

- 脂溶性ビタミンの吸収を助ける

脂質が不足すると、疲れやすくなったり、肌や髪の乾燥、ホルモンバランスの乱れといった症状が現れることがあります。

ただし、近年は脂質の過剰摂取が問題となることの方が多いです。脂質を摂りすぎると、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。自分に必要な脂質量を知り、適量摂ることが大切です。

詳しくはこちら【脂質とは】

脂質の1日の必要量の計算方法

脂質の1日あたりの摂取量は、日本人の食事摂取基準(2025年版)で4種類の基準が定められています。

項目は以下の通り。

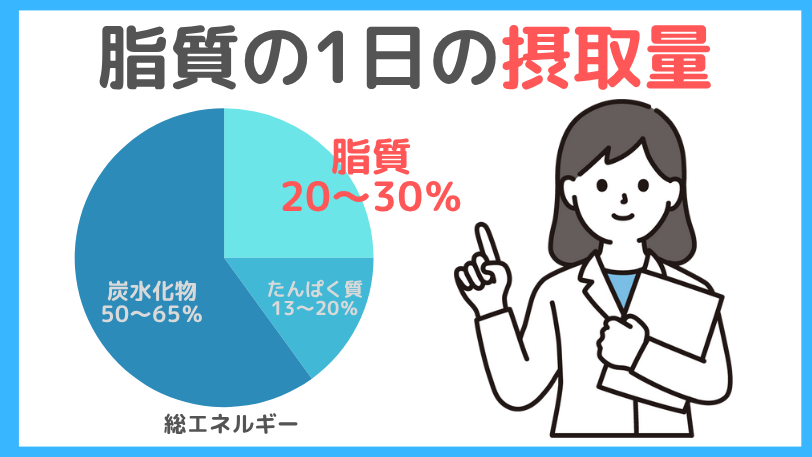

①脂質の食事摂取基準(%エネルギー)

| 脂質 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 20~30% | |

| 30~49歳 | ||

| 50~64歳 | ||

| 65~74歳 | ||

| 75歳以上 | ||

②飽和脂肪酸の食事摂取基準(%エネルギー)

| 飽和脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 7%以下 | |

| 30~49歳 | ||

| 50~64歳 | ||

| 65~74歳 | ||

| 75歳以上 | ||

③n-6系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)

| n-6系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 12g | 9g |

| 30~49歳 | 11g | 9g |

| 50~64歳 | 11g | 9g |

| 65~74歳 | 10g | 9g |

| 75歳以上 | 9g | 8g |

④n-3系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)

| n-3系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 2.2g | 1.7g |

| 30~49歳 | 2.2g | 1.7g |

| 50~64歳 | 2.3g | 1.9g |

| 65~74歳 | 2.3g | 2.0g |

| 75歳以上 | 2.3g | 2.0g |

それぞれの脂質について詳しく解説する前に、まずは脂質の必要量を計算するために欠かせない「1日の総エネルギー量」について説明します。

脂質量を出す為に必要な1日のエネルギーの計算方法

脂質量を出すには1日のエネルギー量が必要になります。こちらの計算方法も簡単に紹介しておきます。

以下の式で求められます。

体重(kg) × 身体活動レベルに応じたエネルギー係数(kcal/kg)= 1日の総カロリー(kcal)

身体活動レベル別のエネルギー係数は▼以下を参考にしてください。

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29歳 | 35.6 | 41.5 | 47.4 | 33.2 | 38.7 | 44.2 |

| 30~49歳 | 33.8 | 39.4 | 45.0 | 32.9 | 38.3 | 43.8 |

| 50~64歳 | 32.7 | 38.2 | 43.6 | 31.1 | 36.2 | 41.4 |

| 65~74歳 | 32.4 | 36.7 | 41.0 | 31.1 | 35.2 | 39.3 |

| 75歳以上 | 30.1 | 36.6 | – | 29.0 | 35.2 | – |

例:30歳女性、体重52kg、活動レベル「普通」の場合

52kg ×「 38.3 」= 1992kcal/日

詳しい求め方は、▼こちらの記事で解説しています。

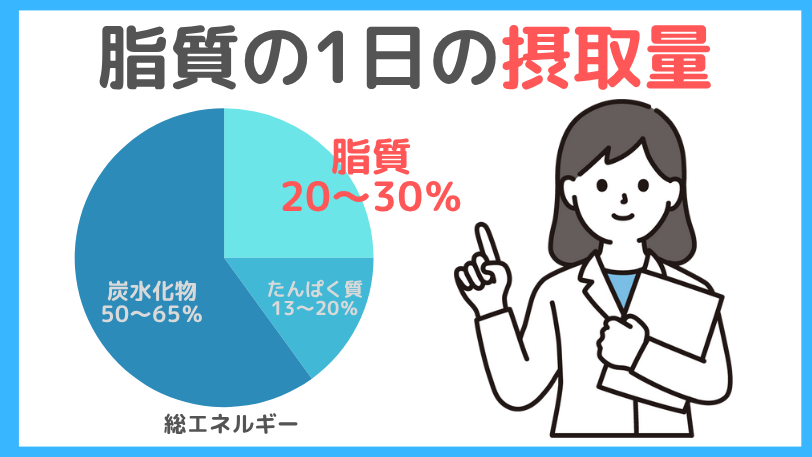

①脂質は総エネルギーの20~30%が目安

脂質の摂取基準は、成人では一律で「総エネルギーの20~30%」とされています。

つまり、1日に摂取するエネルギーのうち、20~30%を脂質から摂るということです。

具体的な脂質の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×脂質比率÷ 9 (※)= 必要な脂質量(g)

※ここで「9」で割る理由は、脂質1gあたりのエネルギー量が9kcalとされているためです。

例えば、1日の総エネルギー摂取量が2,000kcalの場合、以下の通り。

2,000kcal × 20~30% = 400~600kcal

脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを持っているため、これをグラムに換算すると。

400~600kcal ÷ 9kcal/g = 約44~66g

ご自身のエネルギー量に応じて、脂質の必要量を算出してみてください。

②飽和脂肪酸は総エネルギーの7%以下

飽和脂肪酸は脂質に含まれる成分のひとつで、体内でも合成できるため、必須栄養素ではありません。

飽和脂肪酸を多く摂ることは、以下のような健康リスクと関連しています。

- LDL(悪玉)コレステロールの上昇

- 循環器疾患のリスク増加

- 肥満の促進

このような理由から、飽和脂肪酸の摂取量は、1日の総エネルギー摂取量の7%以下に抑えることが推奨されています。

具体的な飽和脂肪酸の求め方は以下の通り。

総エネルギー量×飽和脂肪酸比率÷ 9 (※)= 飽和脂肪酸の量(g)

例えば、1日に2,000kcalを摂取する場合、以下の通り。

2,000kcal × 7% = 140kcal

脂質は1gあたり9kcalのエネルギーを持つため、グラムに換算すると、

140kcal ÷ 9kcal/g ≒ 約16g

ただし実際には、飽和脂肪酸の正確な量を把握するのは簡単ではありません。

そこで重要なのは、飽和脂肪酸を多く含む食品を知り、それらを過剰に摂らないように意識することです。

飽和脂肪酸が多く含まれる食品には、以下のようなものがあります。

- バターやラードなどの動物性脂肪

- 肉の脂身(特に牛・豚)

- 乳製品(チーズ、生クリームなど)

- ココナッツオイルやパーム油を使用した加工食品

これらを日常的に摂りすぎないよう心がけることが、健康維持につながります。

例えばバター32gが、飽和脂肪酸16gに相当します。バターを含むお菓子などにも含まれているので注意しましょう。

③n-6系脂肪酸は10g程度

n-6系脂肪酸は脂質に含まれる成分のひとつで、体内で合成できないため必須の栄養素です。

成人の摂取量は以下の通りに設定されています。

| n-6系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 12g | 9g |

| 30~49歳 | 11g | 9g |

| 50~64歳 | 11g | 9g |

| 65~74歳 | 10g | 9g |

| 75歳以上 | 9g | 8g |

↑この量は、実際に日本人が日常的に摂取している中央値をもとに設定されています。そのため、通常のバランスの取れた食事をしていれば、特別に意識しなくても必要量は十分に摂れていると考えられます。

脂質全体の摂取量が総エネルギーの20~30%の範囲に収まっていれば、n-6系脂肪酸の不足を心配する必要はほとんどありません。

n-6系脂肪酸は以下の食品に多く含まれています。

- 植物油(特にサラダ油、大豆油、コーン油、ひまわり油、ごま油 など)

- マヨネーズやドレッシング(植物油が原料のため)

- ナッツ類(アーモンド、くるみ、ピーナッツ など)

- 種実類(ごま、ひまわりの種 など)

- 大豆製品(大豆油に加え、加工食品にも使用)

- 加工食品や揚げ物(植物油が使用されているため)

これらの食品は日常的に摂取する機会が多いため、通常の食事をしていればn-6系脂肪酸は自然と摂取できていることが多いです。

④n-3系脂肪酸は2g程度

n-3系脂肪酸は脂質の一種で、体内で合成できないため、必須脂肪酸に分類されます。

代表的なものには、以下の3種類があります。

- α-リノレン酸(植物由来)

- EPA(エイコサペンタエン酸)

- DHA(ドコサヘキサエン酸

成人の摂取量は以下の通りに設定されています。

| n-3系脂肪酸 | 男性 | 女性 |

| 18~29歳 | 2.2g | 1.7g |

| 30~49歳 | 2.2g | 1.7g |

| 50~64歳 | 2.3g | 1.9g |

| 65~74歳 | 2.3g | 2.0g |

| 75歳以上 | 2.3g | 2.0g |

↑この数値も、実際に日本人が日常的に摂取している中央値をもとに設定されています。そのため、通常のバランスの取れた食事をしていれば、多くの場合、自然に必要量を摂取できていると考えられます。

しかし、n-3系脂肪酸のうち、DHAとEPAは動脈硬化や心疾患をはじめとする生活習慣病の予防に効果的とされています。

そのためDHA・EPAは、積極的に摂取したい脂質のひとつと言えます。多く含まれる食品は以下の通り。

- さば

- さんま

- さわら

- あじ

- ぶり

- いわし

- うなぎ

魚の脂に多く含まれているので、魚は週4回以上を目標に食べることがおすすめです。

脂質の1日の必要量は「20~30%」だけ意識しよう

脂質の1日あたりの量がわかりましたが、実際の食事でどう取り入れるか悩ましいところですよね。

たとえば、1日2,000kcal、30代女性の場合、脂質の目安量は以下の通りです。

- 脂質全体:総エネルギーの20~30% → 約44~66g

- 飽和脂肪酸:総エネルギーの7%以下 → 約16g以下

- n-6系脂肪酸:9g

- n-3系脂肪酸:1.7g

この数字を伝えられても、「え、どうやって気をつければいいの?」と思いますよね。

これらの数字を毎日すべて意識して食事をするのは、栄養の専門家である管理栄養士でも正直難しいです。

そこで、日常生活で無理なく脂質を適量に保つためには、

この総エネルギー20~30%は、以下のような他の脂質関連の基準にも配慮して設計されています。

- 飽和脂肪酸が総エネルギーの7%を超えない範囲

- n-6系脂肪酸やn-3系脂肪酸が適切に摂取できる量を確保できる範囲

つまり、脂質全体の量(20〜30%)を意識するだけで、他の脂肪酸の基準も自然とクリアしやすくなるということです。

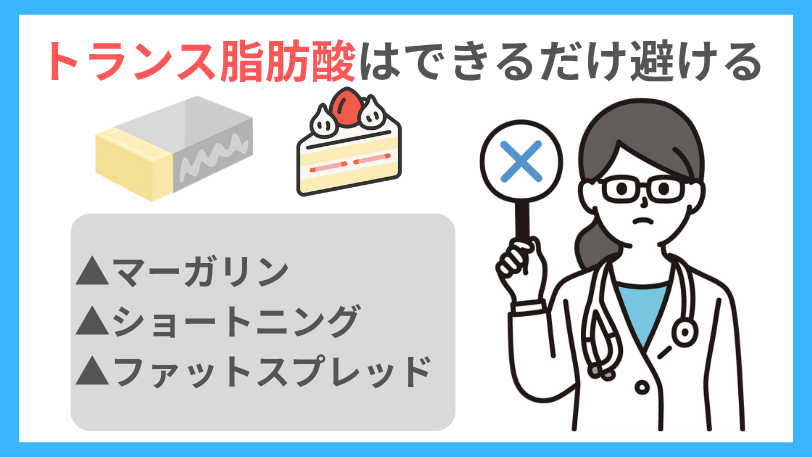

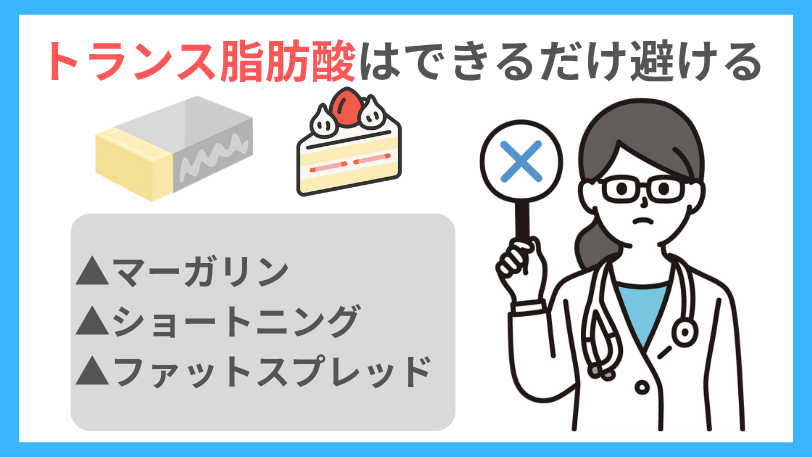

トランス脂肪酸の食品はできるだけ摂らない

脂質の具体的な摂取量は定められていませんが、脂質の中でも特に気をつけたい脂質が1つあるのでご紹介しておきます。

それは、「 トランス脂肪酸」 です。

トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸の一種ですが、健康への悪影響が報告されており、可能な限り摂取を控えることがすすめられています。

日本人は欧米に比べてトランス脂肪酸の摂取量が少ないとされていますが、知らないうちに多く摂ってしまうこともあるため、注意が必要です。

なぜトランス脂肪酸が良くないのかというと、以下のような健康リスクがあるためです。

- LDL(悪玉)コレステロールを増やす作用がある

- 冠動脈疾患(心臓病)のリスクを約1.3倍高める

- 一部のトランス脂肪酸(例:エライジン酸)と認知症の関連が報告されている

特に、飽和脂肪酸よりも約2倍もLDLコレステロールに悪影響を与えるとされており、健康への影響は無視できません。(参照:脂質|日本人の食事摂取基準(2025年版)|厚生労働省)

トランス脂肪酸は、以下の食品に多く含まれています。

- マーガリン

- ショートニング

- ファットスプレッド

- ショートニングを使った菓子やパン

- 一部のファストフード など

こうした食品に日常的に含まれているため、成分表示を確認する習慣が大切です。

たとえば、マーガリンには、商品パッケージに「トランス脂肪酸が含まれていない」「製造過程で発生しない方法を採用している」などの記載があることがあります。できるだけこうした表示があるものを選ぶことで、摂取を減らすことができます。

また、パンやお菓子を選ぶ際は、原材料に「ショートニング」や「マーガリン」が含まれていないかチェックするのも有効です。

ファストフードについては、頻度をなるべく減らすことを意識しましょう。

ショートニングを使った代表的な食品には、クッキー、ドーナツ、パイ、ケーキ、菓子パンなどがあります。

家族の栄養バランスが心配な方へ

おいしさで人気のオイシックスなら

買い出しなしで健康的な夕食に!

\ 初めての方限定!税込2980円! /

※定期購入ではなく、1回限りのセット

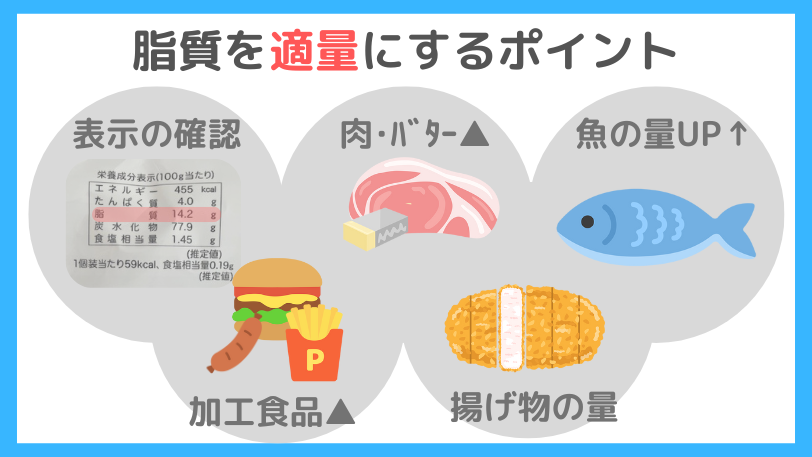

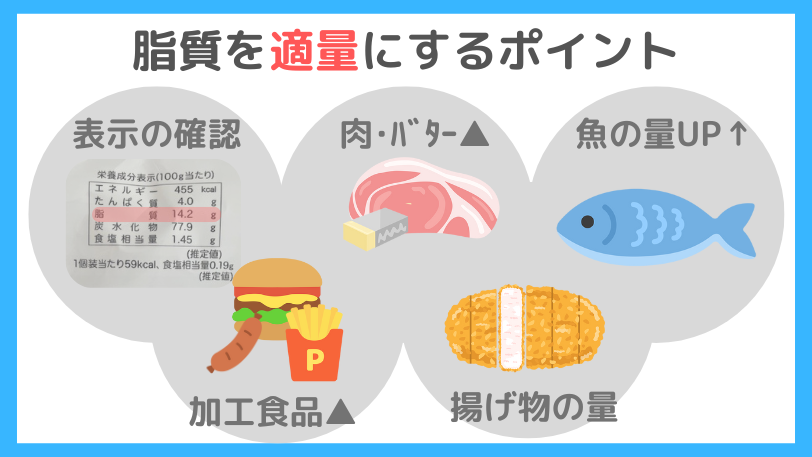

脂質を適量とるための5つのコツ

脂質は、摂りすぎも不足も健康に影響を与えるため、「質」と「量」のバランスが大切です。

とはいえ、細かいグラム数を毎日計算するのは現実的ではありませんよね。

ここでは、日常生活の中で無理なく脂質をコントロールするための5つのコツをご紹介します。

- 栄養成分表示を確認する

- 肉の脂やバターなどの摂りすぎに注意する

- 魚の脂を意識してとる

- 加工食品・ファストフードに注意

- 揚げ物は1日1回、週3回

栄養成分表示を確認する

脂質の適量を意識するには、食品の栄養成分表示を確認する習慣が役立ちます。

特に、コンビニや外食を利用することが多い方は、表示を一目見るだけでも脂質の摂取量をコントロールしやすくなります。

このとき、食べようとしている食品の脂質量を確認し、もし1食で脂質が20g以上あるようであれば、「やや脂質が多めかも」と判断できます。

そうすれば、次の食事では脂質を控えめにするなど、1日の中で調整する意識が自然と持てるようになります。

菓子パンやスナック菓子などの加工食品には、「マーガリン」「ショートニング」「ファットスプレッド」などのトランス脂肪酸を含む可能性のある原料が使われていることがあります。

これらの表記を見つけたときは、「今日は控えよう」「他の商品を選ぼう」といった判断ができ、体に負担の少ない選択がしやすくなります。

肉の脂やバターなどの摂りすぎに注意する

肉の脂やバターなどには、飽和脂肪酸が多く含まれているため、摂りすぎには注意が必要です。

肉を選ぶ際は、できるだけ脂身の少ない部位や赤身肉を選ぶようにしましょう。

魚の脂を意識してとる

魚の脂には、DHAやEPAといった体に良い脂質(n-3系脂肪酸)が豊富に含まれています。

特にサバ、イワシ、サンマ、ブリなどの青魚には脂質が多く、これらの有益な成分も豊富に含まれています。

こうした魚を積極的に取り入れることで、脂質の「質」を整えることができ、健康にとって大きなメリットがあります。

このくらいの頻度を目安にすると、DHA・EPAをしっかり確保できます。

加工食品・ファストフードに注意

加工食品やファストフードは便利で手軽に使える一方で、利用頻度はできるだけ控えめにするのがおすすめです。

これらの食品には、体に悪影響を及ぼすトランス脂肪酸が多く含まれていることがあります。

トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの形で原材料に含まれていれば表示されますが、

知らず知らずのうちに体に良くない脂を摂ってしまうリスクがあるのです。

加工食品やファストフードを食べる頻度を見直し、できる範囲で、体にやさしい食品を選ぶ習慣をつけていきましょう。

揚げ物は「1日1回・週3回」を目安に

自宅での調理はもちろん、外食やテイクアウトを利用する際も、揚げ物の頻度と量には気をつけましょう。

揚げ物は油を多く使うため、どうしても脂質の摂取量が多くなりがちです。

この頻度であれば、脂質の過剰摂取を避けやすくなります。

特に、外食やコンビニのお弁当・総菜などには揚げ物が多く含まれていることが多いため、「今日はもう揚げ物を食べたかな?」と意識するだけでも、脂質のバランスは大きく変わります。

無理にゼロにする必要はありませんが、“ちょっと減らす”意識が脂質の摂りすぎ予防につながります。

まとめ|脂質は種類に注意して適量摂取をしよう

この記事では、脂質の1日の必要量について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- 脂質は1日の総エネルギーの 20~30% を目安に摂取する

- 飽和脂肪酸(肉の脂など)は摂りすぎに注意

- DHA・EPA(青魚の脂など)は積極的に摂る

- トランス脂肪酸(マーガリンや一部の加工食品など)はできるだけ避ける

脂質には「太る」「体に悪い」といったイメージがつきがちですが、まったく摂らないのも逆効果です。

とはいえ、現代人の多くは脂質を摂りすぎている傾向があるため、自分にとっての適量を知り、意識的にコントロールすることが大切です。

まずは、脂の種類や食品ごとの脂質量を確認するだけでもOK。

毎日の食事で、バランスよく脂質を摂る習慣を身につけましょう。

まずは自分の脂質量について計算してみてください。

参考文献(2025年7月8日参照)