- よく噛むことって、実際にどんなメリットがあるの?

- 早食いがクセになっているけど、どうにかしたい

- よく噛むためのコツを知りたい

こんな疑問や悩みを抱えていませんか?

普段の食事で、実際にどれくらい噛んで食べているか、意識したことはありますか?中には、数回噛んで飲み込んでしまう「ほぼ丸飲み」の状態になっている方もいるかもしれません。

しかし、実は「よく噛むこと」は思っている以上に多くのメリットがあります。時には「人生が変わる」なんて言われるほど。

そこでこの記事では、よく噛むことのメリット・コツ・注意点を管理栄養士の私が解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

今まで噛む回数に気を付けたことがない人、早食いが気になる方は、ぜひ最後まで読んでください!

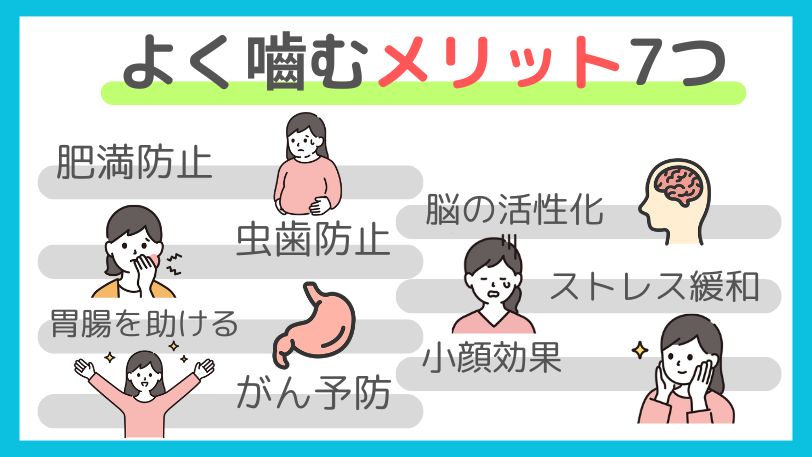

よく噛むことのメリット7つ

「食事をよく噛んで食べましょう」とはよく言われますが、中には驚くべきメリットもあるんです。

よく噛む7つのメリットは次の通り。

- 肥満が防止できる

- 虫歯の予防になる

- 胃腸の働きを助ける

- がんの予防になる

- 脳が活性化される

- ストレスが緩和される

- フェイスラインの引き締め

肥満が防止できる

よく噛むことは肥満防止に繋がります。なぜならよく噛むことで満腹感を感じやすくなり、食べすぎを防ぐことができるからです。

また肥満の治療ガイドラインでも、よく噛むことが推奨されており、これは噛むことが肥満防止に効果的であることを示しています。

太りたくない人は、よく噛むことを意識することで、食べ過ぎで後悔することが減るでしょう。

虫歯の予防になる

よく噛むことは虫歯の予防に繋がります。よく噛むと唾液の分泌が促進されるからです。

唾液には▼以下の作用があります。

- 口の中を清潔な状態に保つ自浄作用

- 細菌の活動を抑える抗菌作用*2

- 溶けかけた歯を修復する役割*3

よく噛むことは唾液分泌を促し、虫歯を予防することに繋がります。

胃腸の働きを助ける

よく噛むことは胃腸の働きを促進します。噛むことで唾液が分泌され、食べ物と唾液が混ざり合い、消化吸収しやすくなるからです。唾液には消化酵素が含まれているため*2、胃の消化を助けます。

胃が弱っている方は、よく噛むことを意識することで胃の負担を減らすことにも繋がります。

がんの予防になる

よく噛むことはがんの予防にも繋がります。唾液には発がん物質の毒性を消す効果があるからです*4。唾液の毒消し効果は、天然・人口化学物質由来のどちらでも有効だったとの報告があります。

唾液の毒消し作用とは、つまるところ、活性酸素を唾液のペルオキシダーゼで消去していることになる。だから、よく噛んで食べれば、唾液が活性酸素を消去し、がん予防につながると考えられる。

唾液のがん予防には個人差があるものの、よく噛むことで唾液が分泌し、がん予防が期待できます。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま噛むだけでがんの予防になるのは驚きです!

脳が活性化される

よく噛むことは、脳の活性化に繋がります。噛むことで血流量が増加するため、脳への血流量も増え記憶力が増すと考えられています*1。

実際によく噛んだことで短期記憶が上がったという研究報告もいくつかあります*5。

10分間のお茶と煎餅の摂食で短期記憶能力の向上が見られたことから,咀嚼行為は脳神経の活性化に十分関与しているといえる。

噛むことは認知症の予防につながることも期待されています*6。

ストレスが緩和される

よく噛むことはストレス緩和に繋がります。噛むことは幸せホルモンとも呼ばれてるセロトニンの分泌を高めるからです。

実際に噛む回数が増えるとネガティブな気分や自律神経バランスが改善されたとの報告もあります*7。

健康な方にガム咀嚼を1日3回(1回10分程度)2週間続けてもらったところ、噛まなかった方と比較して唾液中のS-IgA濃度が高まり、さらにはネガティブな気分や自律神経バランスも改善するという結果が得られました。

そのためストレスを感じやすい人ほど、よく噛むことを意識することをおすすめします。

フェイスラインの引き締め

よく噛むことはフェイスラインの引き締め効果があります。噛むことで顔の筋肉を鍛えるためです。実際に、噛む回数が増えると顔のたるみなどが改善されたという報告もあります*7。

ガム咀嚼トレーニングによるフェイスラインへの影響を、20-40歳代の健康な女性を対象に検証しました。ガム咀嚼を毎食前3回(1回10分程度)、8週間実施してもらい、左右のフェイスライン角度と皮膚の弾力性を測定しました。その結果、ガム咀嚼をした方は、しなかった方と比較してフェイスライン角度が増加し、フェイスラインの引き締め効果が示唆されました。皮膚弾力性の測定結果から、あご下のたるみが改善された可能性も示唆されました。

さらに顔だけではなく、首や胸、背中の筋肉も鍛えられるため、姿勢の改善にも繋がることも期待できます(*1)。見た目を磨きたい方にとって、よく噛むことで美容効果が期待できます。

よく噛んで食べるだけでこれら全てのメリットが得られたら、確かに人生が変わるかもしれません!

早食いのデメリット

噛むことには多くのメリットがあることが分かりました。では逆に、噛まずに早食いすることにはどのようなデメリットがあるでしょうか。

早食いには、次のデメリットがあります。

肥満のリスク

早食いは肥満のリスクが高まります。なぜなら早食いすると、満腹感を感じる前にたくさん食べやすく、食べすぎに繋がってしまうからです。実際に早食い習慣がある人ほど肥満度が高いという研究結果も報告されています*8。

さらに、同じ量の食事を摂った場合でも、早食いをするよりも、ゆっくりとよく噛んで食べた方が、体のエネルギー消費が高かったという結果もあります*9。

食後90分間の体重1キロ当たりの平均エネルギー消費量(安静時の値との差)は、早食いの時が7カロリーだったのに対して、食品がなくなるまでよくかんで食べた時には180カロリーだった。この違いは食後5分ですぐ現れ、食後90分まで続いた。ゆっくり食べる方が体のエネルギー消費は驚くほど増えていた。研究グループは、体重60キロの人が1日3回の食事をゆっくりよくかんで食べると仮定して試算し、「1年間のエネルギー消費量は早食いの時より約11,000キロカロリー増える。これは、体の脂肪に換算すると1.5キロの減量に相当する」と指摘した。

早食いすることは食べすぎに繋がり、エネルギー消費も少なくなるため、肥満のリスクが大きくなります。

生活習慣病の発症リスク

早食いをすると、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクが上がります*10。なぜなら早食いをすることで、血圧・コレステロール値・血糖値などが高くなる可能性があるからです*11。これらは生活習慣病を引き起こす要因となります。

つい、生活習慣病というと食べ物や量について気にしてしまいますが、食べ方にも気を付け早食いを止める必要があります。

早食いは、体にとってメリットがありません。

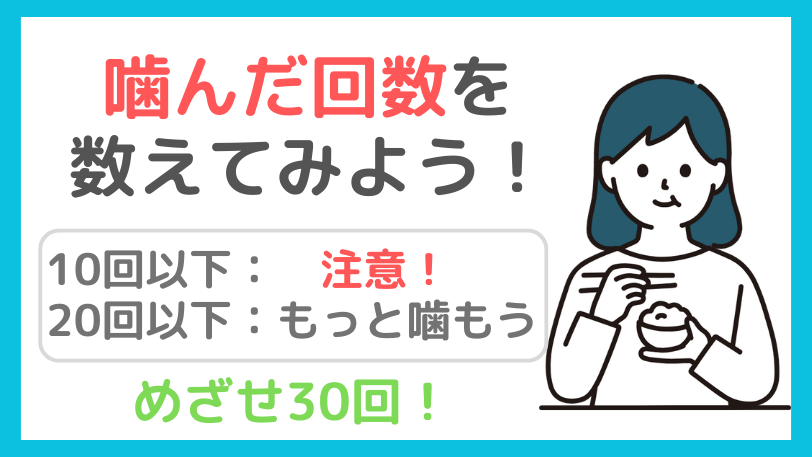

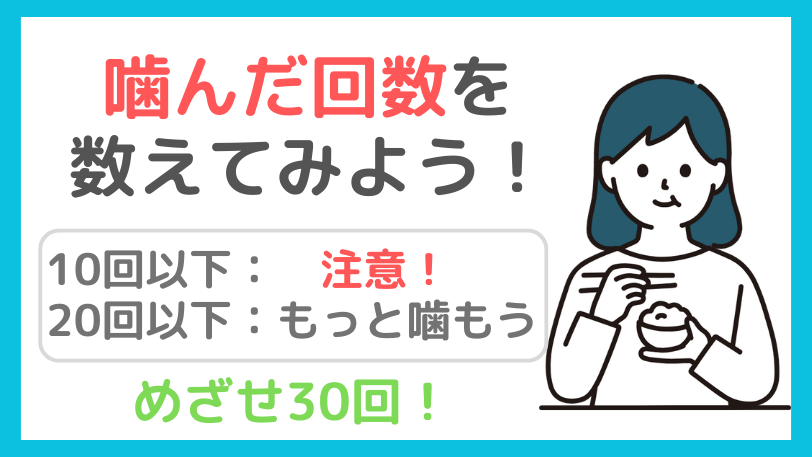

まずは自分の咀嚼回数を数えてみよう

よく噛むことの重要性が分かりましたが、

食事は日常的に行うことなので、普段は食べることに無意識であることが多いです。そのため、まずは自分がどれくらい噛めているかを認識することが大切です。

食材によって噛む回数は変わるので、日本人なら必ず食べる「白ご飯」を使って、1口分を何回噛んで飲み込んだか、実際に数えてみましょう。

噛む回数の評価は、以下を参考にしてください。

| 噛む回数 | 食事の質 |

| 1~10回 | 注意!早食いになっています! |

| 11~19回 | もう少し噛みたい |

| 20~29回 | 健康的で消化に良い |

| 30回以上 | 素晴らしい! |

実際に数えてみると、自分が思っている以上に噛めていないことに気づくかもしれません。

特に1~10回の方は、噛む回数がかなり少ないので、もっと噛むことを意識しましょう。このまま早食いを続けると、肥満や生活習慣病の発症リスクが高まります。

噛む回数の目標は、ひとくちにつき30回です*12。まずは慣れることから始めましょう。

普段の食事では、噛んで飲み込むまでの食べるリズムが無意識に身についています。意識しないと噛む回数を増やすのは難しいです。そのため、一口ごとに噛む回数を数え、30回噛んで飲み込むことを意識的に繰り返していきましょう。

最初は意識して食べる必要がありますが、30回噛むことに慣れてくると、自然とそのペースで食べることができるようになります。

噛むことのメリットを思い出しながら食べると、噛む意欲になりますよ!

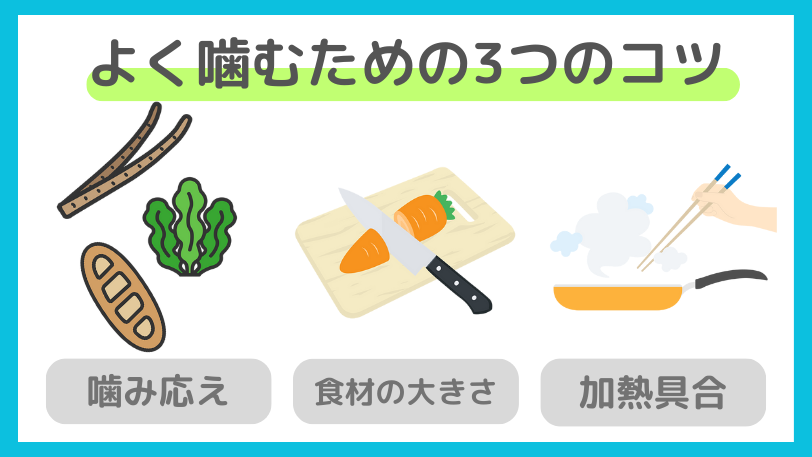

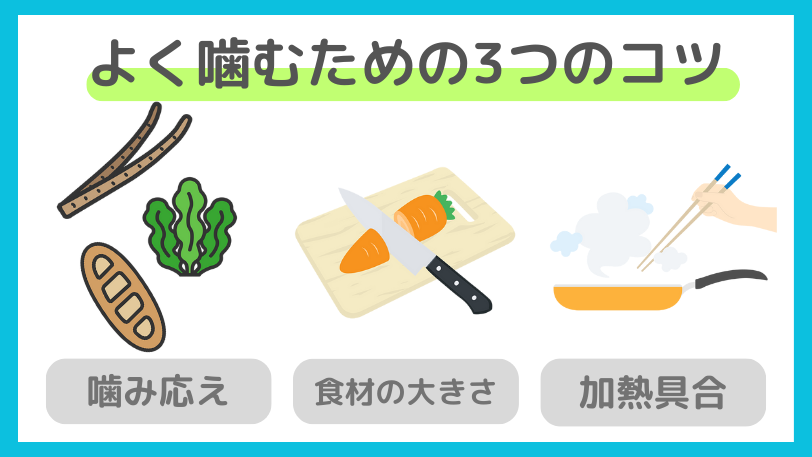

よく噛むためのコツ3つ

よく噛むためには、意識すること以外にも工夫できることがあります。食材や調理方法などで噛む回数が増える工夫をしていきましょう。

よく噛むためのコツ3つは▼以下の通りです。

- 噛み応えのある食材

- 食材を大きく切る

- 調理の加減

噛み応えのある食材

よく噛むためには、噛み応えのある食材を取り入れることが有効です。

噛む回数を増やす食材には、▼以下の特徴があります*1。

- 食物繊維が多い

- 筋繊維が多い

- 水分が少ない

- 弾力がある

具体的には次のような食材を積極的に取り入れていきましょう。一部の例をご紹介します。

| 噛む回数が増える工夫 | |

| ご飯 | 玄米・雑穀米を取り入れる |

| パン | フランスパン・ライ麦パンなどのハード系にする |

| 肉 | ミンチよりも厚みのある肉やスジ肉を選ぶ |

| 魚介類 | ししゃも・にぼしなど骨ごと食べられるものを活用 |

| 野菜 | オクラ・ごぼう・かんぴょう・切り干し大根・ブロッコリー・れんこん |

| その他 | きのこ・海藻・こんにゃく・豆 |

例えば「大根」よりも「切り干し大根」を選ぶと、同じ食材でも噛む回数が多くなります。

食材を大きく切る

よく噛むためには、切り方を工夫することも有効です。食材を大きめに切ることで、噛んで小さくする必要があるため、自然とよく噛むことができます。

切り方は、具体的には▼以下の工夫ができます。

- 「くし切り」より「乱切り」

- 「みじん切り」より「角切り」

- 「千切り」より「拍子木切り」

- 「半月切り」より「輪切り」

- 「短冊切り」より「色紙切り」

- 「マッシュ」より「少し形を残してつぶす」

このように少しでも大きい切り方を意識することで、自然と噛む回数を増やすことに繋がります。

いつもより大きめに食材を切ることを意識してみましょう!

調理の加減

よく噛むためには、調理の加減を工夫することも有効です。

その他に、▼以下のような工夫も噛む回数を増やします。

- ご飯を硬めに炊く

- パンをトーストする

- 野菜や果物を皮ごと食べる(例:りんご)

少しの工夫で、日常的に噛む回数を増やすことに繋がります。

よく噛むために注意したい食習慣

よく噛むためには、いくつかの注意点もあります。次のことに気をつけましょう。

麺類は丸飲みしやすい

麺類は丸飲みしやすいため注意が必要です。特にラーメンやうどんなどの汁物の麺類は、すすって食べることが多いため、よく噛まずに飲み込んでしまう可能性があります。

麺類を食べるときは、通常の食事よりも意識的に噛むことを心がけ、ゆっくりと食べるようにしましょう。

他にも「お茶漬け」や「つゆだくの牛丼」も丸飲みしやすく注意です!

飲み物で流し込まない

食事中に飲み物で食べ物を流し込むことは、噛む回数を減らしてしまう原因になります。

食べ物が口の中に残っている時は飲み物を飲まず、しっかりと噛んでから飲み物を摂取するように心がけましょう。

ながら食いは避ける

ながら食いは、よく噛まずに食べてしまうことに繋がるので注意が必要です。

テレビやスマホを見ながらの食事は、食べることに集中できないので、無意識に噛む回数が少なく早食いになってしまいます。

食事の時間は、できるだけ食事に集中できる環境を整えることが重要です。

まとめ:よく噛むことで充実した人生を目指そう!

この記事では、よく噛むことのメリット・コツ・注意点を解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- よく噛むことは多くのメリットがある

- 早食いは生活習慣病の発症リスクが上がる

- 一口で30回噛むことを目指す

- 食材の選び方や調理の工夫も重要

よく噛むことには、良いことしかありません。

しかも誰でもすぐに実践することができます!

1口に30回噛むことを目指して、人生を良い方向に変えていきましょう!

参考文献(2025年4月15日参照)

- *1:噛(か)むことの大切さを見直そう ~野菜の効用と食べるタイミング~|農畜産業振興機構

- *2:歯・口の健康|e-ヘルスネット|厚生労働省

- *3:虫歯の特徴・原因・進行|e-ヘルスネット|厚生労働省

- *4:咀嚼とがん予防|日本咀嚼学会雑誌

- *5:咀嚼が一般高齢者の短期記憶に長期的に与える影響

- *6:咀嚼と認知症に関する研究レビューと今後の研究展開|日補綴会誌

- *7:ガムを「噛むこと」によるさまざまな作用|農畜産業振興機構

- *8:ゆっくり食べる|農林水産省

- *9:「ゆっくりかんで食べよ」根拠を実証|科学技術振興機構

- *10:早食い習慣は糖尿病を含む耐糖能異常発症のリスクファクターである|日本未病システム学会雑誌

- *11:早食い習慣が身体に及ぼす影響|日本未病システム学会雑誌

- *12:速食いと肥満の関係 -食べ物をよく「噛むこと」「噛めること」|厚生労働省