- ビタミンってどんな役割があるの?

- 不足するとどうなる?

- どんな食品に含まれているのか知りたい!

こんな疑問を持ったことはありませんか?

ビタミンは、健康に関心のある方なら一度は耳にしたことがある栄養素ですよね。

でも、実際に「何のために必要なのか」「どんな種類があるのか」「どんな食べ物に多いのか」など、詳しく理解している方は意外と少ないかもしれません。

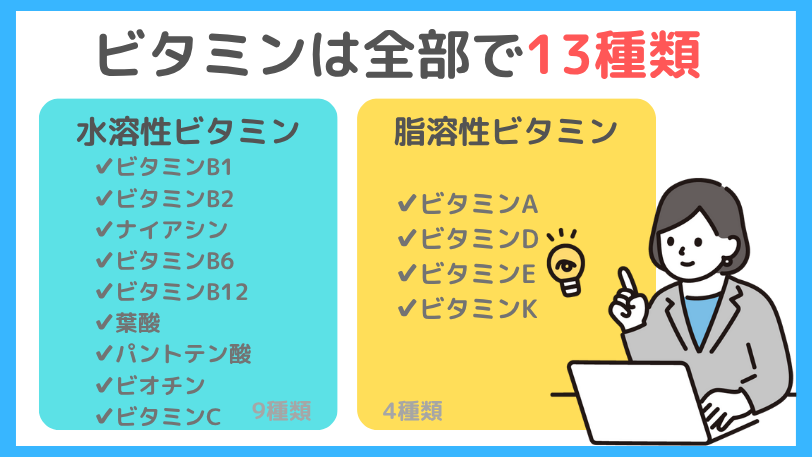

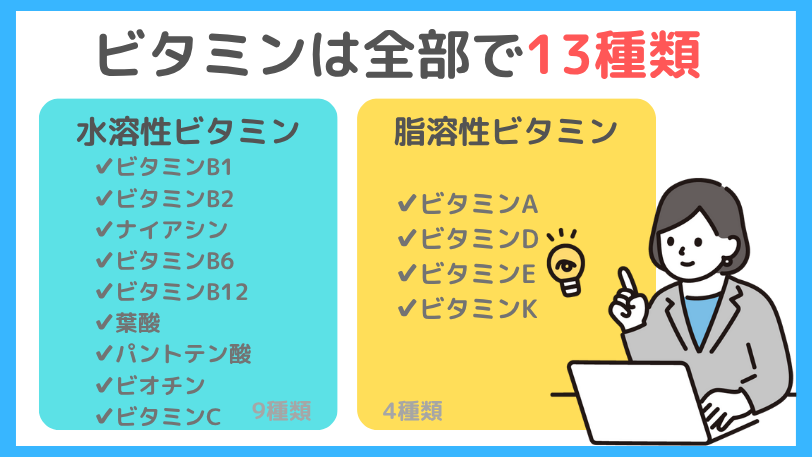

実はビタミンは全部で13種類あり、中には不足しやすいものや、摂りすぎると健康に悪影響を及ぼすものもあります。

そこでこの記事では、管理栄養士の視点から、ビタミンの基礎知識から正しい摂り方まで、わかりやすく解説します。

管理栄養士 こま

- 30代の管理栄養士

- 急性期病院3年・給食委託会社8年

- 病院(2施設)とクリニックで栄養指導経験

- 1日平均4万食提供の委託給食の献立作成を担当

- 関西・関東の病院を中心とした給食提供実績

「自分や家族の健康をもっと大切にしたい」と思っている方は、ぜひ最後まで読んでください。

ビタミンとは?五大栄養素のひとつ

ビタミンは、私たちの健康を支える「五大栄養素(炭水化物・脂質・たんぱく質・ミネラル・ビタミン)」のひとつです。体のエネルギー源にはなりませんが、身体機能を正常に保つために欠かせない栄養素です。

多くのビタミンは、体内で働く酵素をサポートする「補酵素」として機能し、代謝や免疫、細胞の再生など、さまざまな生命活動を支えています。

しかし、ビタミンは体内でほとんど合成することができないため、基本的に食事から摂取する必要があります。

管理栄養士 こま

管理栄養士 こま食事からの量は微量ですが、体にとっては非常に重要な栄養素です。

五大栄養素についてもっと詳しくはこちら【五大栄養素とは】

ビタミンは全部で13種類!役割と分類について

ビタミンは、実はその種類は多く、全部で13種類あります。その中でも、大きく分けて以下の2つのグループに分かれます。

- 水溶性ビタミン

- 脂溶性ビタミン

水溶性ビタミン9種類

水溶性ビタミンは、水に溶けやすい性質を持っており、体内では血液などの体液に溶け込んで働いています。余分に摂取した分は尿として排出されるため、体に蓄積されにくいのが特徴です。

そのため、毎日こまめに摂る必要があるビタミンです。

水溶性ビタミンは以下の9種類があります。

- ビタミンB1

- ビタミンB2

- ナイアシン

- ビタミンB6

- ビタミンB12

- 葉酸

- パントテン酸

- ビオチン

- ビタミンC

このうち、ビタミンCを除く8種類は、まとめて「ビタミンB群」と呼ばれることもあります。

ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質の代謝に関与しており、体内でエネルギーを作り出すうえで重要な役割を果たします。そのため、エネルギーの摂取量が増えるほど、必要なビタミンB1の量も増加します。

不足すると、脚気やウェルニッケ脳症などの神経障害を引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンB1(mg) |

| 豚ヒレ/焼 | 2.09 |

| ひまわり種/味付 | 1.72 |

| ごま/むき | 1.25 |

| うなぎ/蒲焼 | 0.75 |

| 落花生/乾 | 0.85 |

ビタミンB2

ビタミンB2は、脂質や糖質、たんぱく質の代謝に関与し、体内でエネルギーを生み出すために重要なビタミンです。また、皮膚や粘膜の健康を保つ働きもあります。エネルギーの摂取量が増えると、必要量も増加します。

不足すると、口角炎や口内炎、皮膚炎などを引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンB2(㎎) |

| 豚レバー | 3.60 |

| 牛レバー | 3.00 |

| 鶏レバー | 1.80 |

| アーモンド/乾 | 1.06 |

| うなぎ/蒲焼 | 0.74 |

ナイアシン

ナイアシンは、糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与し、体内でエネルギーを生み出すために重要なビタミンです。また、皮膚や粘膜、神経系の健康を保つ働きもあります。エネルギーの摂取量が増えると、必要量も増加します。

不足すると、皮膚炎、下痢、精神症状などを特徴とする「ペラグラ」を引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ナイアシン(mg) |

| たらこ/焼 | 62.0 |

| 鶏むね/皮なし/焼 | 27.0 |

| ささみ/焼 | 25.0 |

| ごま鯖/焼 | 24.0 |

| めじまぐろ/生 | 24.0 |

ビタミンB6

ビタミンB6は、たんぱく質の代謝に特に関与し、体内でアミノ酸を利用してエネルギーやさまざまな物質を作り出すために重要なビタミンです。また、神経伝達物質の合成や、免疫機能の維持にも関わっています。たんぱく質の摂取量が増えると、必要量も増加します。

不足すると、皮膚炎、口内炎、神経症状(しびれやけいれんなど)を引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンB6(mg) |

| にんにく/生 | 1.53 |

| ピスタチオ/味付 | 1.22 |

| みなみまぐろ/赤身/生 | 1.08 |

| 牛レバー | 0.89 |

| かつお/春獲り/生 | 0.76 |

ビタミンB12

ビタミンB12は、赤血球の生成や神経の正常な働きに関与する重要なビタミンです。葉酸とともにDNAの合成にも関わっており、細胞の分裂や成長にも欠かせません。

不足すると、悪性貧血(巨赤芽球性貧血)や、手足のしびれ、歩行障害などの神経症状を引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンB12 |

| しじみ/生 | 68.0 |

| あさり缶詰/水煮 | 64.0 |

| 牛レバー | 53.0 |

| イクラ | 47.0 |

| 鶏レバー | 44.0 |

葉酸

葉酸は、細胞の分裂や成長に関わるビタミンで、特にDNAの合成に重要な役割を果たします。ビタミンB12とともに赤血球の生成にも関与しており、妊娠期には胎児の正常な発育に欠かせません。

不足すると、巨赤芽球性貧血や、胎児の神経管閉鎖障害(無脳症や二分脊椎など)のリスクが高まる可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | 葉酸(μg) |

| 鶏レバー | 1300 |

| 牛レバー | 1000 |

| 青汁/ケール | 820 |

| 豚レバー | 810 |

| ブロッコリー/油炒 | 340 |

パントテン酸

パントテン酸は、脂質・糖質の代謝に関与し、エネルギー産生やホルモンの合成など、さまざまな生命活動に関わるビタミンです。

不足することはまれですが、欠乏すると、疲労感、食欲不振、手足のしびれ、頭痛などの症状が現れる可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | パントテン酸(mg) |

| 鶏レバー | 10.00 |

| 豚レバー | 7.19 |

| 牛レバー | 6.40 |

| ひきわり納豆 | 4.28 |

| たらこ/焼 | 3.68 |

ビオチン

ビオチンは、糖質・脂質・たんぱく質の代謝に関与し、エネルギーを生み出すために必要なビタミンです。また、皮膚や髪の健康を保つ働きもあります。

不足することはまれですが、欠乏すると、皮膚炎、脱毛、うつ症状、けいれんなどの神経症状が現れる可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビオチン(μg) |

| 鶏レバー | 230.0 |

| 落花生/乾 | 92.0 |

| インスタントコーヒー | 88.0 |

| 豚レバー | 80.0 |

| 牛レバー | 76.0 |

ビタミンC

ビタミンCは、コラーゲンの合成に関与し、皮膚や血管、骨などの健康を保つ働きがあります。また、抗酸化作用を持ち、体を酸化ストレスから守る役割も果たします。喫煙者(受動喫煙者含む)はビタミンCの必要量が増えます。

不足すると、壊血病(出血しやすくなる、傷が治りにくくなる)や、疲労感、免疫力の低下などを引き起こす可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンC(㎎) |

| アセロラ/酸味種/生 | 1700 |

| 青汁/ケール | 1100 |

| グァバ/生 | 220 |

| 赤ピーマン/生 | 170 |

| めキャベツ/生 | 160 |

脂溶性ビタミン4種類

脂溶性ビタミンは、水に溶けず、油に溶けやすい性質を持っています。体内では主に脂肪組織や肝臓に蓄えられ、必要に応じて使われます。

水溶性ビタミンとは違い、体に蓄積されやすいため、摂りすぎると過剰症を起こすこともあるため注意が必要です。

脂溶性ビタミンは以下の4種類です。

- ビタミンA

- ビタミンD

- ビタミンE

- ビタミンK

ビタミンA

ビタミンAは、視覚機能の維持や皮膚・粘膜の健康を保つために重要な脂溶性ビタミンです。また、免疫機能をサポートし、細胞の成長や分化にも関わっています。

不足すると、夜盲症(暗いところで見えにくくなる)、皮膚や粘膜の乾燥・障害、免疫力の低下を引き起こす可能性があります。

体内では、緑黄色野菜に含まれるβ-カロテンからも作られます。以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンA(μg) |

| 鶏レバー | 14000 |

| 豚レバー | 13000 |

| うなぎ/生 | 2400 |

| ホタルイカ/ゆで | 1900 |

| ぎんだら/水煮 | 1800 |

ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨や歯の健康を維持するために重要な脂溶性ビタミンです。また、免疫機能の調整にも関与しています。体内では、日光を浴びることで皮膚で合成されます。

不足すると、骨軟化症やくる病、骨粗しょう症のリスクが高まる可能性があります。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンD(μg) |

| しらす干し/半乾燥品 | 61.0 |

| まいわし/丸干し | 50.0 |

| イクラ | 44.0 |

| しろさけ/焼き | 39.0 |

| べにざけ/焼き | 38.0 |

ビタミンE

ビタミンEは、強力な抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンで、細胞を酸化ストレスから守り、老化や生活習慣病の予防に役立ちます。また、血行を促進し、免疫機能の維持にも関与しています。

不足すると、筋肉の萎縮や神経障害、貧血などの症状が現れることがありますが、通常の食生活で不足することは稀です。

以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンE(㎎) |

| ひまわり油 | 39.0 |

| アーモンド/乾 | 30.0 |

| らっかせい/いり | 11.0 |

| 大豆油 | 10.0 |

| 青汁/ケール | 9.4 |

ビタミンK

ビタミンKは、血液の凝固に必要なタンパク質の生成を助け、出血を防ぐ働きがあります。また、骨の健康維持にも関与しています。

不足すると、出血しやすくなったり、骨密度の低下が起こる可能性があります。

腸内細菌によっても一部合成されます。以下は多く含まれる食品です。

| 100g当たり | ビタミンK(μg) |

| 青汁・ケール | 1500 |

| 納豆 | 870 |

| モロヘイヤ/生 | 640 |

| ほうれん草/油いため | 510 |

| 春菊/ゆで | 460 |

現代で不足しやすいビタミンとその影響

ビタミンが不足すると、さまざまな体調不良が現れることがあります。

昔は、ビタミンB1の不足による「脚気」という病気が良く見られていました。これは足のしびれやむくみ、ひどい場合は心不全を引き起こす深刻な病気です。

現在では、食生活の改善により脚気はほとんど見られなくなりましたが、現代ならではの生活習慣や食環境により、別のビタミン不足が問題となっています。

特に不足しやすいのは以下の3つのビタミンです。

- ビタミンD

- ビタミンB群

- ビタミンC

ビタミンDの不足

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持するために欠かせないビタミンです。不足すると、骨がもろくなる(骨軟化症・骨粗しょう症)ほか、免疫力の低下も引き起こしやすくなります。

本来、ビタミンDは日光を浴びることで皮膚でも合成されますが、現代人は屋内で過ごす時間が長く、日光に当たる機会が少ないため、不足しやすくなっています。

特に高齢者ではこの影響が大きく、骨粗しょう症のリスクが高まることが社会的な問題となっています。

ビタミンB群の不足

ビタミンB群は、エネルギー代謝や神経の働きを支えるビタミン群で、特に以下の栄養素が不足しやすいとされています。

- ビタミンB1

- ビタミンB6

- ビタミンB12

- 葉酸

これらが不足する主な原因には、次のような生活習慣が挙げられます。

- 加工食品やインスタント食品中心の偏った食事

- アルコールの過剰摂取

- 加齢による吸収力の低下

- 妊娠・授乳期における栄養需要の増加

ビタミンB群が不足すると、疲労感・肌荒れ・貧血・神経の不調など、さまざまな不調が現れることがあります。

ビタミンCの不足

ビタミンCは、抗酸化作用やコラーゲンの合成に関わる、非常に重要なビタミンです。

ビタミンCは体内に貯めておけない水溶性ビタミンであり、さらにストレスや喫煙、感染症などによって大量に消費されやすい性質を持っています。そのため、現代人にとって不足しやすい栄養素といえます。

ビタミンCが不足すると、以下の影響が見られます。

- 風邪をひきやすくなる

- 肌荒れやニキビが出やすくなる

- 疲れやすくなる

- 出血しやすくなる(重度では「壊血病」の原因にも)

ビタミンCは、野菜や果物に多く含まれているため、これらの食品をあまり食べない人は特に注意が必要です。

令和5年の国民健康・栄養調査でも、野菜や果物の摂取量が不足していることが課題となっており、健康への影響が懸念されています。

ビタミンの1日の摂取量はどれくらい?

ビタミンは、私たちの健康維持に欠かせない栄養素ですが、「どのくらい摂ればいいのか?」という目安も気になりますよね。

ビタミンの必要量は年齢、性別、活動量、体調(妊娠・授乳中など)によって異なります。具体的な量は厚生労働省が公表している日本人の食事摂取基準(2025年版)で定められています。

ここでは、成人(18~29歳)を対象にしたビタミンの1日あたりの推奨摂取量の一覧です。

| 18~29歳 | 男 | 女 |

| ビタミンA(µg) | 850 | 650 |

| ビタミンD(µg) | 9.0 | 9.0 |

| ビタミンE(mg) | 6.5 | 5.0 |

| ビタミンK(µg) | 150 | 150 |

| ビタミンB1(mg) | 1.1 | 0.8 |

| ビタミンB2(mg) | 1.6 | 1.2 |

| ナイアシン(mg) | 15 | 12 |

| ビタミンB6(mg) | 1.5 | 1.2 |

| ビタミンB12(µg) | 4.0 | 4.0 |

| 葉酸(µg) | 240 | 240 |

| パントテン酸(mg) | 6 | 5 |

| ビオチン(µg) | 50 | 50 |

| ビタミンンC(mg) | 100 | 100 |

とはいえ、各ビタミンの目安の量がわかったとしても、種類が多く、それぞれがどの食品にどれくらい含まれているかを把握しながら食事に取り入れるのは、なかなか大変です。実際、それは私たち管理栄養士にとっても簡単なことではありません。

だからこそ、ビタミンをしっかり摂るためには、「バランスの取れた食事」を心がけることが非常に大切です。主食・主菜・副菜を基本とした食事を意識することで、自然とさまざまなビタミンを十分に摂ることができます。

特に副菜はビタミンの供給源として重要な役割を果たします。野菜、きのこ、海藻、いも類など、できるだけ多くの種類の食材を組み合わせて、偏りのない食事を心がけましょう。

ビタミンは摂りすぎもNG!過剰摂取のリスクとは

ビタミンは、私たちの健康を維持するうえで欠かせない栄養素ですが、「多く摂れば摂るほど良い」というわけではありません。中には、過剰に摂取することで健康に悪影響を及ぼすものもあります。

ここでは、日本人の食事摂取基準(2025年版)で耐容上限量が設定されているビタミンについてご紹介します。

耐容上限量とは、その量を超えて摂取すると、過剰摂取によって健康障害のリスクが高まる量のことです。すべてのビタミンに設定されているわけではなく、以下のビタミンに限って上限量が設けられています。

- ビタミンA

- ビタミンD

- ビタミンE

- ナイアシン

- ビタミンB6

- 葉酸

過剰摂取による健康リスクは以下の通り。

- ビタミンA・・・肝臓障害、骨折、脂質代謝、胎児の奇形など

- ビタミンD・・・高カルシウム血症、腎障害、軟組織の石灰化障害など

- ビタミンE・・・出血傾向の上昇

- ナイアシン・・・消化器系や肝臓に障害

- ビタミンB6・・・感覚性ニューロパシー

- 葉酸・・・神経症状

以下、成人(18~29歳)を対象にしたビタミンの1日当たりの耐容上限量の一覧です。

| 18~29歳 | 男 | 女 |

| ビタミンA(µg) | 2700 | 2700 |

| ビタミンD(µg) | 100 | 100 |

| ビタミンE(mg) | 800 | 650 |

| ナイアシン(mg) | 350 | 250 |

| ビタミンB6(mg) | 60 | 45 |

| 葉酸(µg) | 900 | 900 |

例えばビタミンAは、サプリメントの過剰摂取や、動物の肝臓(レバー)を頻繁に大量に食べた場合などに、過剰になるリスクがあります。摂りすぎには注意が必要です。

また、ビタミンB6・ナイアシン・葉酸については、通常の食事で健康障害が起きたという報告はほとんどありません。ただし、サプリメントや栄養強化食品を利用する場合には、摂取量に注意しましょう。

基本的には、気にしなくていいですが、サプリメント利用時は気を付けましょう。

ビタミンを上手に摂るには?食事の工夫とコツ

毎日の食事の中でビタミンを効率よく摂るための工夫とコツをご紹介します。

- 主食・主菜・副菜をそろえた食事を基本にする

- 野菜は1日350gを目安に。うち120gは緑黄色野菜から

- 海藻・いも・きのこ類も意識して取り入れる

- 果物は1日200gを目標に

- 加熱と生を上手に使い分ける

- 加工食品や外食は「補助」として利用する

主食・主菜・副菜をそろえた食事を基本にする

どれか一つの食品に偏った食事では、ビタミンが不足しやすくなります。ビタミンはさまざまな食材に含まれているため、主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食事を心がけることで、自然と多くの種類のビタミンが摂れます。

毎日食べる主食に、玄米や雑穀米など、ビタミンを多く含むものを取り入れるのもおすすめです。

野菜は1日350gを目安に。うち120gは緑黄色野菜から

野菜は、ビタミンを補ううえでとても大切な食品です。1日350gを目安に、しっかり摂るように心がけましょう。

そのうち、120gは緑黄色野菜から摂ることがポイントです。緑黄色野菜には、ビタミンA・C・Eなどが特に豊富に含まれており、健康維持や抗酸化作用に役立ちます。

詳しくはこちら【野菜の栄養】

海藻・いも・きのこ類も意識して取り入れる

海藻・いも・きのこ類も、ビタミンの大切な摂取源です。

さらに、これらの食材にはビタミンだけでなく、ミネラルや食物繊維、ほかの食品では摂りにくい特有の栄養素も多く含まれています。

毎日の副菜や汁物などに、少しずつ取り入れることで、栄養バランスが整いやすくなります。

果物は1日200gを目標に

果物は、ビタミンCなどの摂取源としてとても重要な食品です。朝食に添えたり、おやつ代わりに取り入れたりすることで、無理なくビタミンを摂ることができます。

現代では果物の摂取量が不足しがちと言われているため、意識して旬の果物を取り入れることが大切です。

詳しくはこちら【果物の栄養】

加熱と生を上手に使い分ける

ビタミンを効率よく摂るためには、「加熱」と「生」の使い分けも大切です。

ビタミンCや葉酸は熱に弱く水に溶けやすいため、生で食べる方が栄養を逃さずに摂取できます。

ビタミンAやEなどの脂溶性ビタミンは、油と一緒に調理することで吸収率が高まります。

生と加熱、それぞれの特性を活かして、両方をバランスよく取り入れることが、ビタミンを無駄なく摂るコツです。

加工食品や外食は「補助」として利用する

加工食品や外食は便利ですが、ビタミンや食物繊維が不足しがちです。

さらに、加工食品の摂取が多くなると、体内での代謝に使われるビタミンの量が増え、通常よりも多くのビタミンが必要になることもあります。

そのため、できるだけ野菜や果物をプラスして、栄養バランスを意識した食事を心がけましょう。

まとめ:ビタミンを正しく知って、健康的な毎日を

この記事では、ビタミンの基礎知識や摂り方について解説しました。

要点をまとめると以下の通り。

- ビタミンは全部で13種類ある

- 脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分かれる

- 現代人に不足しやすいのはビタミンD、B群、C

- サプリメントを使う場合は過剰摂取に注意が必要

- バランスの良い食事を心がけることで、必要なビタミンを十分に摂取できる

ビタミンは、体にとって微量ながらも重要な役割を担う栄養素であり、食事から必ず摂る必要があります。

偏った食生活が多い現代では、ビタミン不足が起こりやすい傾向があります。

バランスの良い食事で、ビタミンを摂取できるようにしましょう。

健康と美容にビタミンはとても大事!